理化学研究所(理研)、東京大学、物質・材料研究機構(NIMS)の3者は8月8日、らせん磁性体「FeGe」を用いたマイクロ素子中に、電子スピンが渦巻き状に並ぶ「スキルミオン結晶」を生成し、強磁性体中の「磁壁」を駆動するのに必要な電流の10万分の1以下という微小電流密度で、スキルミオン結晶を駆動することに成功したと共同で発表した。

成果は、理研基幹研究所 強相関量子科学研究グループ 強相関物性研究チームの于秀珍 特別研究員、同・十倉好紀グループディレクター(東京大学大学院工学系研究科教授)、NIMS 先端的共通技術部門 表界面構造・物性ユニットの木本浩司ユニット長らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間8月8日付けで英国科学誌「Nature Communications」オンライン版に掲載された。

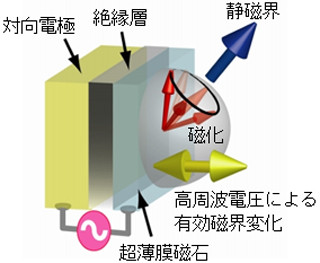

磁石の源である電子スピンの向きをデジタル情報として利用する「磁気メモリ素子」は、高速・不揮発性などの特徴を持つデバイスとして注目されており、磁場を用いずに電気的にその磁気情報を操作する試みが近年盛んに行われている。

強磁性体中に電流を流すと、磁化が上向きの「磁区」と下向きの磁区の境界である磁壁(そこでは電子スピンの向きが徐々に変化している)を移動させることができるため、磁化反転が可能になり、情報を書き込むことが可能だ。

しかし、磁壁を移動させるには、最低でも1cm2当たり約10万Aという大電流密度が必要だった。これでは、大量のエネルギー損失が生じる(消費電力が大きい)ため、より低い電流密度で磁気情報担体を操作する方法が望まれていたのである。

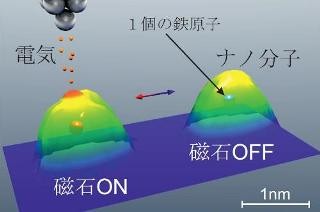

そして、2009年の「中性子小角散乱」実験によって、らせん磁性体中にその存在が示唆されていたのが、スキルミオンと呼ばれる電子スピンの渦(画像1)だ。

これまでに研究チームは、らせん磁性体「Fe0.5Co0.5Si」やFeGeに磁場を印加すると、電子スピンの向きが徐々に変化しながら渦巻き状に並んでスキルミオンが形成され、一定の磁場・温度では、スキルミオンが規則的に並んでスキルミオン結晶を形成することを、2010年にローレンツ電子顕微鏡を用いて磁場中を観察することで発見していた。

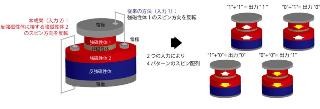

スキルミオン結晶に電流を流すと、通過する伝導電子にスキルミオンから実効的に磁場が加わり、「トポロジカルホール効果」など新奇な電磁気現象が現れたり、伝導電子のスピンの向きが変わったりする。

一方、スキルミオンのスピンも、伝導電子のスピンの向きの変化に応じて変化するため、スキルミオンが回転したり電流方向へ移動したりする「スピントランスファートルク効果」という特性を持つ。

電子の磁化を情報担体として利用する磁気メモリ素子では、電子スピンの向きを制御することが重要である。しかし、スピントランスファートルク効果で磁壁を移動させるには、前述したように約10万A/cm2より大きな電流密度が必要だ。

その一方で、スキルミオンは結晶中の欠陥などに補足されにくい性質があるために、微小な電流密度でスキルミオンを移動させたりすることができると予測されていた。

そこで研究グループは今回、スキルミオンの電流駆動を検証するために、FeGeのマイクロ素子を作製し、スキルミオンの動態観察に挑んだという次第である。

磁性体中の電子スピンの向きを反映する磁化状態を観察するには、試料中に電子線を透過させて観察するローレンツ電子顕微鏡法が有効だ。そこで研究チームは、電子線が透過できる厚さ100nmの薄膜部分を持った、縦165μm、横100μm、厚さ100nm~30μmのFeGeのマイクロ素子を作製(画像2)。

|

|

|

画像2。電子顕微鏡観察用のマイクロ素子の模式図。らせん磁性体FeGe(グレー)は、厚さ100nmの薄膜部分から1μm、2μm、3μm、30μmとだんだん厚みを増していく。この両側に電極(黄色)を接続した |

次に、素子に垂直な方向に0~150mTの磁場を印加しながら、ローレンツ電子顕微鏡で素子の磁化状態を観察した。ゼロ磁場では、温度が-268℃~2℃の範囲でスキルミオンは生成せず、周期70nmのストライプ構造を観測(画像3a)。

次に、150mTの弱磁場を印加すると、-23℃から室温近傍(-3℃)という広い温度範囲で、直径70nmのスキルミオンが三角格子状に並んだスキルミオン結晶が形成されることが見出された(画像3b・c)。焦点の違う2枚のローレンツ電子顕微鏡像から電子スピンの向きを解析したところ、確かにスキルミオン中の磁化分布は渦状であることが確認されたのである(画像3d)。

画像3は、ローレンツ電子顕微鏡によって観察した磁気構造。(a)は、ゼロ磁場のストライプ(らせん)構造。点線は結晶粒界を示す。(b)は、デバイスに垂直に150mTの磁場を印加して生成したスキルミオン結晶。(c)は、スキルミオン結晶の拡大図。(d)は、単一スキルミオン中の磁化分布。カラーと矢印はスキルミオン中の電子スピンの向きを示す。

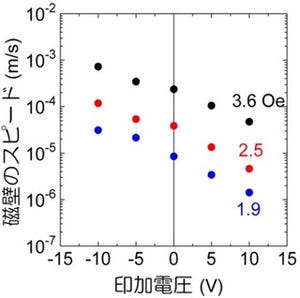

次に、-23℃において、電流が流れることで発生するジュール熱によってスキルミオンが消滅してしまわない範囲内で電流密度を徐々に増やし、ローレンツ電子顕微鏡による観察が行われた。

その結果、電流密度が約18A/cm2以上になるとスキルミオン結晶は回転し始め、26A/cm2を超えるとスキルミオン全体が移動し始めた(画像4a・b)。スキルミオンを駆動するのに必要な最小の電流密度(臨界電流密度)が調べられたところ、温度の上昇に伴って臨界電流密度は減少し、らせん磁性体の転移温度(2℃)の直下である-3℃のとき、約5A/cm2であることがわかったのである。

画像4は、スキルミオンの移動の様子と、並進運動するのに必要な電流密度の温度依存性。(a)は、-23℃において、印加電流密度がゼロのときのローレンツ電子顕微鏡の像。(b)は、-23℃において、印加電流密度が26A/cm2のときのローレンツ電子顕微鏡の像。スキルミオン結晶が右下へ移動し、点線より上側にはスキルミオン結晶が存在しない。(c)は、スキルミオン並進運動の臨界電流密度の温度依存性温度の上昇と共に臨界電流密度は減少し、スキルミオン結晶が存在している-3℃で、5A/cm2になる。黒、青、オレンジ色の線はそれぞれ異なる観察領域での測定データを示す。

従来の強磁性体における磁壁駆動に必要な電流密度に比べ、FeGeのマイクロ素子では4桁以上小さい電流密度でスキルミオンを駆動することに成功した。これは次世代の低消費電力磁気メモリ素子の開発につながる重要な成果であると、研究グループはコメントしている。