- 社労士の難易度はどのくらい?

- 社労士の合格率は低い?高い?

- 社労士と他資格の難易度を比較するとどうなる?

社労士(社会保険労務士)といえば難関資格として有名ですが、どのくらい難関なのか把握している方はさほど多くありません。

本記事では、社労士の難易度を合格率や他資格との比較を用いて解説します。

また、当サイト内に掲載している社労士 通信講座についてまとめた記事も、ぜひ併せてご覧ください。

→社労士のおすすめ通信講座ランキング12選と失敗しない講座の選び方の記事はこちら

→社労士は独学で合格できる?おすすめの勉強法やテキストについて解説!の記事はこちら

社労士の難易度は高いの?

社労士は世間一般で難関資格と呼ばれますが、社労士以外にも難関資格は存在します。

例えば、弁護士や司法書士などは誰が聞いても「すごい」と声が漏れるくらいの難関資格ですよね。

では、社労士は数多くある資格の中で、どのくらいの難易度を誇っているのでしょうか?

資格難易度ランキングを用いて、チェックしていきましょう。

資格難易度ランキング

就職のため・自らのスキルを上げるために資格を取得する方が年々増加しています。

資格難易度ランキングは、資格の難易度を偏差値で示したものであり、資格取得を目指す方の指標です。

ここでは、資格難易度ランキングの一部をご紹介いたします。

※掲載するランキングは各企業が独自に作成したもので、公式ランキングとはいえません。

| 資格名 | 資格偏差値 | 関連省庁 |

| 司法試験 | 75 | 法務省 |

| 医師国家試験 | 75 | 厚生労働省 |

| 弁理士 | 75 | 経済産業省 |

| 不動産鑑定士 | 74 | 国土交通省 |

| 司法書士 | 72 | 法務省 |

| ITストラテジスト(ST) | 71 | 経済産業省 |

| 公認会計士 | 68 | 金融庁 |

| 税理士 | 68 | 国税庁 |

| 1級建築士 | 66 | 国土交通省 |

| 行政書士 | 65 | 総務省 |

| 海事代理士 | 65 | 国土交通省 |

| 応用情報技術者(AP) | 65 | 経済産業省 |

| 土地家屋調査士 | 64 | 法務省 |

| 中小企業診断士 | 63 | 経済産業省 |

| 薬剤師・国家試験 | 63 | 厚生労働省 |

| 電気主任技術者(電験一種) | 63 | 経済産業省 |

| 気象予報士 | 63 | 気象庁 |

| 社会保険労務士 | 62 | 厚生労働省 |

| 通関士 | 58 | 財務省 |

| 社会福祉士 | 57 | 厚生労働省 |

| 宅地建物取引士 | 57 | 国土交通省 |

| 保育士 | 52 | 厚生労働省 |

社会保険労務士の順位を見て、意外に高くないと感じた方もいるでしょう。

確かに8士業で比較すると、社労士は超難関という位置づけではありませんが、偏差値62と聞けば、大概の方は難関資格だと考えるはずです。

社労士の偏差値を大学に当てはめるとどうなる?

社労士の偏差値62がどのくらいの難易度か想像できるでしょうか?

ちなみに大学受験に置き換えると、偏差値62は以下のような大学が当てはまります。

- 国公立大(文系)……筑波大(芸術専門学)、東京学芸大(教育)、熊本大(文)、横浜市立大(国際商)など

- 国公立大(理系)……北海道大(水産)、千葉大(理)、東京農工大(工)、横浜国立大(都市基盤)、大阪公立大(生活科)など

- 私立大(文系)……中央大(文)、法政大(法)、法政大(文)、立教大(文)、立教大(法)、同志社大(文化情報)など

- 私立大(理系)……北里大(薬)、東京理科大(工)、星薬科大(薬)、明治大(理工)、麻布大(獣医学)など

国家資格と大学受験は全くの別物であり、正確に比較ができるわけではありませんが、「偏差値62はこんな世界なんだ」と感覚として捉えて頂ければ大丈夫です。

社労士の難易度が高い理由

社労士が難関資格と呼ばれる理由をご存じでしょうか?

社労士受験は以下に挙げる4つの理由から合格が難しいとされています。

- 試験範囲の広さ

- 受験資格の厳しさ

- 長時間にわたる本試験

- 科目免除が存在しない

理由1:試験範囲の広さ

国家資格を取得するためには、膨大な試験範囲を勉強する必要があります。

その中でも社労士の試験範囲はトップクラスの広さで、頭を抱える方も少なくありません。

簡単に記載するだけでも、以下の8種類10科目の勉強が必要です。

- 労働基準法および労働安全衛生法

- 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)

- 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)

- 労務管理その他の労働に関する一般常識

- 社会保険に関する一般常識

- 健康保険法

- 厚生年金保険法

- 国民年金法

各科目で内容が細分化されるため、実際に記憶する試験範囲は非常に幅広いといえます。

社労士の試験科目について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

→社労士の試験内容は?出題範囲や科目別難易度を併せて解説!の記事はこちら

理由2:受験資格の厳しさ

社労士を目指すためには「社労士試験」の合格が絶対条件です。

しかし、社労士試験は明確な受験資格を定めており、誰もが受験できるわけではありません。

厚生労働省が定めた「学歴・実務経験・国家資格の有無」の3項目に当てはまる方のみが受験を許されます。

例えば、学歴に関して以下の条件を満たす方は、受験可能です。

- 大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校を卒業した者、専門職大学の前期課程を修了した者

- 大学、専門職大学、高等専門学校において62単位以上の卒業要件単位を取得した者

- 大学、専門職大学、高等専門学校において一般教養科目と専門教養科目が区分けされている場合には、一般教養科目36単位以上を取得し、かつ、専門教養科目の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を取得した者

- 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科、旧専門学校令による専門学校を卒業した者

- 一般の大学・専門職大学・高等専門学校以外に、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業した者

- 修業年限が2年以上、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者。「専門士」「高度専門士」の称号を取得している場合に限る。

- 全国社会保険労務士会連合会の個別受験資格審査に合格した者

学歴に関する条件だけで、細かく指定されています。

実務経験と国家資格に関する条件は以下の記事からご確認下さい。

→社労士の受験資格は?基本情報や実務経験との関係について解説!の記事はこちら

理由3:長時間にわたる本試験

社労士の試験は、午前に選択式問題、午後に択一式問題が出題されるのが特徴です。

選択式問題は制限時間80分で、長時間と言うほどではないのですが、択一式問題は休憩なし、制限時間210分で実施されます。

会場によっては座席がパイプ椅子の可能性もあり、210分間連続で座り続けることに苦痛を感じる方もいるでしょう。

日頃からどんな状況でも210分間集中できる耐性を身につける努力が必要です。

- 薬剤師試験(一般問題試験/薬学理論問題):150分

- 看護師試験(午前の部):160分

- 行政書士:180分

- 司法書士(午後の部):180分

- TOEIC(リスニング・筆記):120分

- 1級建築士(設計製図):390分

- 公認会計士(論文式):120分

- 司法試験(選択問題):180分

試験時間が120分超の資格を並べてみましたが、全体を通して120~180分の資格が目立ちました。

1級建築士の設計製図はイレギュラーとして、社労士の210分が際立って長時間であるのがわかります。

理由4:科目免除が存在しない

社労士が難関である所以は、科目免除が存在しないことも大いに関係しています。

資格によっては、科目ごとに合格認定をすることで、その後2年間を科目免除とする処置が取られていますが、社労士は8科目10種類の全てを同時にクリアしなければ合格認定を受けられません。

さらに、基準点に届かなかった科目が1つでもあれば、足切りで即不合格です。

社労士の試験に合格するためには、1科目も落とせないプレッシャーと戦う必要があります。

- 国民年金法(基準点未満:42.4%)

- 厚生年金保険法(基準点未満:39.4%)

- 健康保険法(基準点未満:36.7%)

- 労務管理その他の労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識(基準点未満:36.3%)

- 労働基準法・労働安全衛生法(基準点未満:27.1%)

- 雇用保険法(基準点未満:26.4%)

- 労働者災害補償保険法(基準点未満:18.3%)

社労士の合格率

毎年多くの受験生が挑戦する社労士試験ですが、一体何%の方が合格しているのでしょうか?

この章では、社労士試験の合格率をあらゆる側面から検証していきます。

気になるデータがあれば、すぐにチェックしてください。

- 過去10年間の合格率推移

- 年齢別合格率

- 職業別合格率

- 合格率の男女比

- 予備校別合格率

- 平均受験回数

データ1:過去10年間の合格率推移

近年のデータとして、2024年度社労士試験の合格率は6.90%でした。

それでは、過去10年間の合格率はどのように推移しているのか確認してみましょう。

| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2014年度 | 44,546名 | 4,156名 | 9.3% |

| 2015年度 | 40,712名 | 1,051名 | 2.6% |

| 2016年度 | 39,972名 | 1,770名 | 4.4% |

| 2017年度 | 38,685名 | 2,613名 | 6.8% |

| 2018年度 | 38,427名 | 2,413名 | 6.3% |

| 2019年度 | 38,428名 | 2,525名 | 6.6% |

| 2020年度 | 34,845名 | 2,237名 | 6.5% |

| 2021年度 | 37,306名 | 2,937名 | 7.9% |

| 2022年度 | 40,633名 | 2,134名 | 5.3% |

| 2023年度 | 42,741名 | 2,720名 | 6.4% |

| 2024年度 | 43,174名 | 2,974名 | 6.9% |

過去10年間のデータを見ると、2015年度と2016年度の合格率は落ち込みましたが、平均で6~7%の合格率を保持しています。

このデータで気になるのが受験者数の減少です。

2011年にはで53,392名だった受験者数は、から2020年には34,845名と約35%減という状況に陥っています。

その後は4万人台に回復したものの、合格率に変化がない以上、毎年の合格者数が減少傾向になるのは仕方のないことかもしれません。

社労士の現実に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

→社労士の年収はどのくらい?仕事内容や将来性と一緒にご紹介の記事はこちら

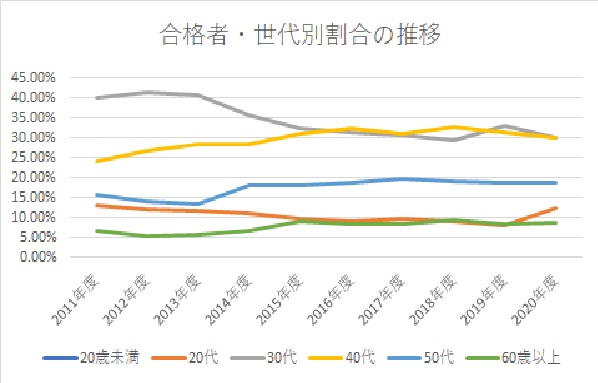

データ2:年齢別合格率

「人生いつからでもチャレンジできる」といいますが、年齢的な不安はぬぐい切れません。

いざ社労士を目指そうと考えても、今の生活を変えるのは勇気が要ります。

では、実際社労士に合格した方はどの年齢層が目立つのでしょうか?

直近10年間の合格者を世代別に分けてみました。

| 実施年度 | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |

| 2014年度 | 11.10% | 35.80% | 28.50% | 17.90% | 6.70% | |

| 2015年度 | 9.60% | 32.50% | 30.90% | 18.00% | 9.00% | |

| 2016年度 | 9.10% | 31.40% | 32.30% | 18.80% | 8.40% | |

| 2017年度 | 0.20% | 9.80% | 30.70% | 31.20% | 19.60% | 8.50% |

| 2018年度 | 9.20% | 29.50% | 32.80% | 19.20% | 9.30% | |

| 2019年度 | 8.20% | 33.10% | 31.50% | 18.80% | 8.40% | |

| 2020年度 | 12.30% | 30.10% | 30.10% | 18.70% | 8.80% | |

| 2021年度 | 12.80% | 35.60% | 28.50% | 16.90% | 6.20% | |

| 2022年度 | 10.70% | 30.40% | 31.70% | 20.10% | 7.10% | |

| 2023年度 | 11.8% | 32.6% | 29.2% | 18.9% | 7.5% | |

| 2024年度 | 11.8% | 32.5% | 28.9% | 19.2% | 7.6% |

合格者を世代別で検証すると、30代・40代の方が目立ちます。

また、30代と40代の割合が拮抗している点と50代の合格率が上昇している点を合わせて考察すると、社労士合格者の高齢化が進行しているといえるでしょう。

30代や40代は入社して10~20年が経過して、自分の人生に疑問を感じる年頃でもあります。

人生を後悔しないために、一念発起しようと考える方も目立つようです。

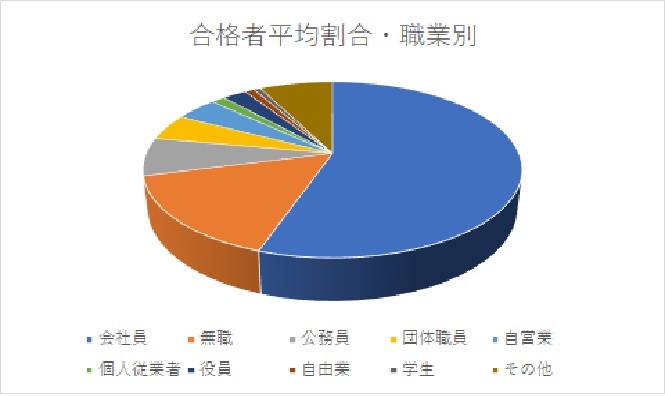

データ③:職業別合格率

社労士を目指す理由は人それぞれですが、現在の職を失うことを考えると難しい決断です。

実際、社労士に合格した方はどんな職業に就いていたのでしょうか?

直近10年の合格者を職業別に分けてみました。

| 実施年度 | 会社員 | 無職 | 公務員 | 団体職員 | 自営業 | 個人従業者 | 役員 | 自由業 | 学生 | その他 |

| 2014年度 | 55.30% | 16.10% | 6.80% | 4.40% | 3.80% | 2.40% | 2.10% | 1.30% | 0.70% | 7.10% |

| 2015年度 | 51.30% | 17.20% | 8.50% | 4.60% | 4.40% | 2.30% | 2.60% | 1.80% | 0.70% | 6.60% |

| 2016年度 | 54.90% | 14.50% | 6.60% | 5.30% | 4.50% | 2.10% | 2.10% | 1.90% | 0.60% | 7.50% |

| 2017年度 | 59.10% | 13.60% | 5.90% | 5.30% | 5.80% | 0% | 2.40% | 0% | 0.40% | 7.50% |

| 2018年度 | 57.40% | 13.60% | 6.20% | 5.30% | 5.20% | 0% | 3.10% | 0% | 0.50% | 8.70% |

| 2019年度 | 58.90% | 13.40% | 7.70% | 5.20% | 4.30% | 0% | 3.10% | 0% | 0.50% | 6.90% |

| 2020年度 | 58.40% | 13.20% | 8.10% | 4.00% | 4.80% | 0% | 3.00% | 0% | 1.00% | 7.50% |

| 2021年度 | 60.40% | 10.30% | 7.80% | 5.60% | 4.20% | 0% | 3.40% | 0% | 1.10% | 7.20% |

| 2022年度 | 61.00% | 11.00% | 7.70% | 4.70% | 4.40% | 0% | 3.60% | 0% | 0.60% | 7.00% |

| 2023年度 | 58.8% | 12.3% | 8.8% | 4.6% | 4.3% | 0% | 2.9% | 0% | 0.8% | 7.5% |

| 平均 | 57.00% | 14.08% | 7.07% | 4.90% | 4.49% | 0.92% | 2.76% | 0.70% | 0.67% | 7.41% |

職業別に見ると、会社員の方が半数を占めています。

続いておよそ15%を占める無職の方については、会社を退職して試験勉強に専念する方も含まれているでしょう。

ごく稀に「学生が国家試験を取得した」とニュースで流れることがありますが、社労士に関しても0.6%と高い壁であることがわかります。

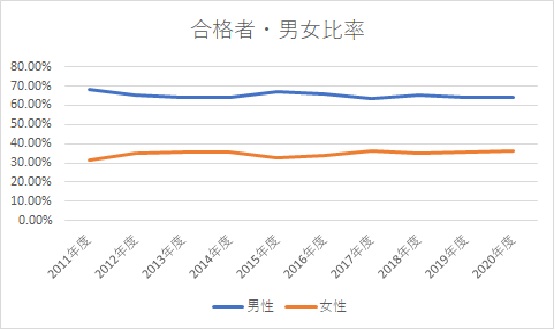

データ4:合格率男女比

21世紀に入り、働く女性の存在は日本社会に多大な影響を与えていますが、社労士を始めとする士業は、現在でも男性の職業というイメージが先行しています。

では、実際のところ社労士合格者の男女比に変化はあるのでしょうか?

| 実施年度 | 男性 | 女性 |

| 2014年度 | 64.30% | 35.70% |

| 2015年度 | 67.20% | 32.80% |

| 2016年度 | 66.10% | 33.90% |

| 2017年度 | 63.80% | 36.20% |

| 2018年度 | 65.10% | 34.90% |

| 2019年度 | 64.30% | 35.70% |

| 2020年度 | 64.00% | 36.00% |

| 2021年度 | 61.70% | 38.30% |

| 2022年度 | 61.90% | 38.10% |

| 2023年度 | 61.20% | 38.80% |

| 2024年度 | 61.10% | 38.90% |

直近10年の男女比を見ると、女性の割合が微増しているものの、ほぼ横ばいで推移しています。

しかし、士業の中で女性の合格割合が30%を超えている資格は社労士を含め、一握りです。

今後、時代の流れによっては女性合格率が40%を超える日が来るかもしれませんね。

データ5:予備校別・合格率

社労士試験に合格した方の大半は、予備校を利用しています。

予備校と言っても、大手から小規模の個人塾までさまざまで授業内容も異なりますが、実際のところ、予備校によって合格率はどのくらい差がつくのでしょう?

2023年度の合格実績をもとに比較してみました。

| 予備校名 | 合格実績 |

| フォーサイト | 合格率26.4%(全国平均の4.13倍) |

| クレアール | 公表なし(合格者の声443.名掲載中) |

| アガルート | 合格率28.57%(全国平均の4.46倍) |

| スタディング | 公表なし(合格者の声145名掲載中) |

| 資格の大原 | 2023年度の合格者数547名 |

| ユーキャン | 過去10年間の合格者数1,944名 |

| TAC | 2023年度の合格者数337名 |

| キャリカレ | 公表なし(合格者の声多数) |

| LEC東京リーガルマインド | 公表なし(合格者の声多数) |

| 山川靖樹の社労士予備校 | 公表なし(累計762名の合格者による学習アドバイス掲載中) |

| たのまな | 公表なし |

| 通信講座ネバギバ | 公表なし |

方針によって合格者数を公表しない予備校が目立ちますが、データのある予備校に限定すれば、軒並み高水準の合格率を残しています。

社労士合格の対価として受講費を払うのであれば、決して無駄にはならないでしょう。

今回ご紹介した予備校の通信講座について、こちらの記事で詳しく紹介しています。

→社労士のおすすめ通信講座ランキング12選と失敗しない講座の選び方の記事はこちら

データ6:平均受験回数

社労士は難関資格と呼ばれるだけあり、何度も挑戦して合格する方が少なくありません。

では、受験生の皆さんは平均何回目で合格を手にしているのでしょうか?

実に興味深い議題ですが、受験生が何回目で合格したかという正確なデータはありません。

おおよそ4~5回だと言われていますが、あくまで平均値であり、一発合格する方もいれば7~8回チャレンジする方もいます。

社労士試験は、年に1回のチャンスを逃すと1年間待つ必要があるため、早い段階で合格を目指したいところです。

他の資格との難易度比較

この章では、社労士と頻繁に比較される資格を8つご紹介します。

比較する内容は、偏差値や合格率、受験資格など多岐にわたるため、気になる資格はチェックして下さい。

比較対象1:宅地建物取引士

宅地建物取引士は「不動産取引の専門家」と称される国家資格で、社労士同様に独占業務が存在します。

- 契約締結前に行う重要事項の説明

→不動産取引においてトラブルが発生することを防ぐため、物件や取引条件に関するさまざまな情報を契約前に説明する - 重要事項説明書面(35条書面)への記名押印

→重要事項を説明した事実の証明に、35条書面へ記載・押印する - 契約内容を記した書面(37条書面)への記名押印

→37条書面に記載・押印する

☆社労士と宅地建物取引士の違い

| 社会保険労務士 | 宅地建物取引士 | |

| 難易度(偏差値) | 62 | 57 |

| 合格率 | 6.9%(2024年度) | 18.6%(2024年度) |

| 受験資格 | あり | なし |

| 平均年収 | 400~500万円 | 450~500万円 |

| 相性の良い資格 | ファイナンシャルプランナー・行政書士 | 管理業務主任者・不動産鑑定士・マンション管理士 |

| 社労士との関連性 | ー | × |

| 活躍業界 | 社会保険労務士事務所・コンサルティング会社・企業の人事部 | 不動産業界・金融業界・建設業界 |

比較対象2:簿記1級

日商簿記1級は公認会計士や税理士への登竜門と呼ばれ、希少性のある資格です。

簿記1級を所持することで、以下のようなメリットがあります。

- 就職活動の役に立つ

- ビジネスマンの異動や転職に役立つ

- 会計職の早期昇進につながる

☆社労士と簿記1級の違い

| 社会保険労務士 | 日商簿記1級 | |

| 難易度(偏差値) | 62 | 66 |

| 合格率 | 6.9%(2024年度) | 10.5%(2024年6月実施分) |

| 受験資格 | あり | なし |

| 平均年収 | 400~500万円 | 平均417万円 |

| 相性の良い資格 | ファイナンシャルプランナー・行政書士 | 税理士・ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 |

| 社労士との関連性 | ー | ◎ |

| 活躍業界 | 社会保険労務士事務所・コンサルティング会社・企業の人事部 | 会計事務所・コンサルティング会社 |

比較対象3:司法書士

司法書士は「法律事務の専門家」と呼ばれ、高度な法律知識で皆さんの暮らしを守る仕事です。

メインの業務は不動産登記や商業登記などの登記業務で、その他、成年後見業務や簡易裁判所における代理業務・裁判事務・供託手続きなどの業務があります。

| 社会保険労務士 | 司法書士 | |

| 難易度(偏差値) | 62 | 72 |

| 合格率 | 6.9%(2024年度) | 5.28%(2024年度) |

| 受験資格 | あり | なし |

| 平均年収 | 400~500万円 | 約681万円 |

| 相性の良い資格 | ファイナンシャルプランナー・行政書士 | 行政書士・土地家屋調査士 |

| 社労士との関連性 | ー | ◎ |

| 活躍業界 | 社会保険労務士事務所・コンサルティング会社・企業の人事部 | 司法書士事務所・法律事務所・企業の法務 |

比較対象4:行政書士

行政書士は「街の法律家」と呼ばれ、行政手続きを専門として業務を行います。

法律系資格の登竜門であり、公認会計士や司法書士のベースとなる資格です。

行政書士の主な業務は以下の3つになります。

- 書類作成業務

- 許認可申請の代理

- 相談業務

| 社会保険労務士 | 行政書士 | |

| 難易度(偏差値) | 62 | 65 |

| 合格率 | 6.9%(2024年度) | 12.9%(2024年度) |

| 受験資格 | あり | なし |

| 平均年収 | 400~500万円 | 約600万円 |

| 相性の良い資格 | ファイナンシャルプランナー・行政書士 | 司法書士・税理士・中小企業診断士 |

| 社労士との関連性 | ー | 〇 |

| 活躍業界 | 社会保険労務士事務所・コンサルティング会社・企業の人事部 | 士業事務所(法律事務所や弁護士事務所など) |

比較対象5:中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言する専門家です。

ビジネスパーソンが新たに取得したい資格として上位に食い込むほど人気があります。

- 経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報・法律・外部環境)を横断的に見る力がつく

- 中小企業診断士協会を通して、幅広いネットワークが構築できる

- 未来のキャリアプランに多大な影響を及ぼす

| 社会保険労務士 | 中小企業診断士 | |

| 難易度(偏差値) | 62 | 63 |

| 合格率 | 6.9%(2024年度) | 5.14%(2024年度) |

| 受験資格 | あり | なし |

| 平均年収 | 400~500万円 | 約780万円 |

| 相性の良い資格 | ファイナンシャルプランナー・行政書士 | ファイナンシャルプランナー・ISO審査員・社会保険労務士 |

| 社労士との関連性 | ー | ◎ |

| 活躍業界 | 社会保険労務士事務所・コンサルティング会社・企業の人事部 | 中小企業支援機関・コンサルティング会社・税理士事務所 |

比較対象6:税理士

税理士は、納税義務者を支援して納税義務を適正に実現し、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に貢献するのが役割です。

社労士と同様、3つの独占業務を持ち、税理士の中心的な業務となっています。

- 税務代理

→クライアントの代理として、確定申告や青色申告の承認申請を代行する業務 - 税務書類の作成

→税務署などに提出する書類(確定申告書・相続税申告書・青色申告承認申請書など)の作成 - 税務相談

→税金に関する相談を受け、助言をするサービス

| 社会保険労務士 | 税理士 | |

| 難易度(偏差値) | 62 | 68 |

| 合格率 | 6.9%(2024年度) | 16.6%(2024年度) |

| 受験資格 | あり | あり |

| 平均年収 | 400~500万円 | 平均764万円 |

| 相性の良い資格 | ファイナンシャルプランナー・行政書士 | 行政書士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 |

| 社労士との関連性 | ー | ◎ |

| 活躍業界 | 社会保険労務士事務所・コンサルティング会社・企業の人事部 | 税理士事務所・税務署・市役所・一般企業 |

比較対象7:薬剤師

薬剤師は医薬品全般について幅広い知識を持つ「薬の専門家」で、薬局や病院で処方箋に基づく調剤や患者への服薬説明を行います。

将来、薬剤師になりたい方は薬学部のある大学を目指して勉強しているでしょう。

また、調剤薬局で勤務する以外にも製薬会社で薬の開発や研究をする方もいます。

社労士と異なり、薬剤師と言えば女性というイメージが先行しているのも特徴です。

| 社会保険労務士 | 薬剤師 | |

| 難易度(偏差値) | 62 | 63 |

| 合格率 | 6.9%(2024年度) | 68.43%(2024年度) ※新卒者に限定すると84.36% |

| 受験資格 | あり | あり |

| 平均年収 | 400~500万円 | 520~540万円 |

| 相性の良い資格 | ファイナンシャルプランナー・行政書士 | 医師・管理栄養士・看護師 |

| 社労士との関連性 | ー | × |

| 活躍業界 | 社会保険労務士事務所・コンサルティング会社・企業の人事部 | 病院・調剤薬局・MR(医薬情報担当者) |

比較対象8:保育士

保育士は「0~6歳までの乳幼児への保育」を主な仕事として、子供に基本的な生活習慣を身につけさせる責任があります。

保育士の平均勤務時間は8時間と言われていますが、送り迎えや準備時間を含めると極めて長時間の労働であるとされているのが特徴です。

薬剤師と同様、女性のイメージが先行している職業といえます。

| 社会保険労務士 | 保育士 | |

| 難易度(偏差値) | 62 | 52 |

| 合格率 | 6.9%(2024年度) | 20.0%(2023年度) |

| 受験資格 | あり | あり |

| 平均年収 | 400~500万円 | 平均315万円 |

| 相性の良い資格 | ファイナンシャルプランナー・行政書士 | 育児セラピスト・絵本専門士・幼児食インストラクター |

| 社労士との関連性 | ー | × |

| 活躍業界 | 社会保険労務士事務所・コンサルティング会社・企業の人事部 | 保育園・子育て支援センター・ピアノ講師 |

社労士の難易度:まとめ

今回は社労士の難易度を合格率や他資格との比較を用いて解説してきました。

あなたの中で社労士のイメージは変わりましたか?

さまざまな資格と比較しましたが、決して簡単に取得できる資格ではないと理解できたのではないでしょうか。

- 社労士の偏差値は62で8士業と比較すると下位に位置する

- 社労士の合格率は6~7%で推移している

- 社労士試験の平均受験回数は4~5回

- 社労士は受験資格や試験時間の長さから合格率が高くない

今回の記事が、社労士の受験にかかわる難易度や合格率といった観点に触れるきっかけになれば幸いです。

社労士の受験は通信講座での学習も視野に入れてみてください。

当サイトでは、効率よく学習できるスタディングの講座をおすすめしています。