東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は2月4日、2020年初めに前例のない大幅な減光を見せたオリオン座の赤色超巨星ベテルギウスについて、その進化の段階と減光の原因を探るため、明るさの変化についての詳細な分析を実施した結果、星の脈動に加えて、星から放出された大量の塵が関係していることを示唆し、今回の大幅な減光が超新星爆発の兆候ではないこと、ならびに実際の爆発までは10万年の時間があることを示したと発表した。

同時に、ベテルギウスの質量や半径がこれまで考えられていた値より小さいことや、地球からベテルギウスまでの距離は、以前考えられていたよりも近いことが明らかになったことも合わせて発表された。

同成果は、オーストラリア国立大学のMeridith Joyce氏、Kavli IPMUの野本憲一上級科学研究員、ハートフォードシャー大学の小林千晶准教授(Kavli IPMUの客員上級科学研究員兼任)、米・カリフォルニア工科大学のShing-Chi Leung研究員(元Kavli IPMU特任研究員)らが参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」にオンライン掲載された。

宇宙における超新星爆発はそれほど珍しくない。観測機器の性能が発達した現在では、年間500個ほどの超新星が発見されている。ただし、我々の天の川銀河ひとつに絞るとそう簡単には起きないため、100年に1~2回程度の頻度とされている。天の川銀河には中心核のバルジの向こう側など地球からは観測できないエリアもあるため、記録としては1604年に観測された「SN 1604」、別名「ケプラーの超新星」が最も新しいものとなっている。

そうした中、ここ何年も「明日にでも爆発する可能性もある」として、壮大な天体現象が期待されているのが(同時に有名な一等星がなくなってしまうのを惜しむ声も多い)、オリオン座のベテルギウスだ。オリオンの右肩(星図上では左上)に当たる、同星座中で左足先に当たる(星図上では右下)リゲルに次いで2番目に明るい1等星である。

肉眼でもオレンジ色に見えることからもわかるように、終末期の赤色超巨星であり、太陽の20倍という巨大さにまで膨れ上がっている。これまでは0.4等級という明るさだったが、2020年1~2月頃にここ100年で最も暗い約1.6等まで落ち込み、いよいよ超新星爆発が始まるのではと憶測がなされたのである。

それが事実なのかどうかを調べるため、国際行動研究チームは恒星進化、脈動の流体力学(ベテルギウスはサイズと明るさが変化する脈動変光星)、星震の理論計算を駆使して、ベテルギウスの明るさの変化の分析を実施した。

-

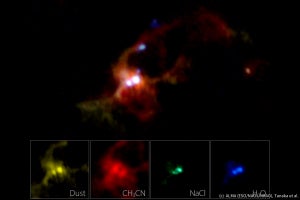

ベテルギウスは脈動変光星なので、継続的に明るくなったり暗くなったりを繰り返しているが、2020年初頭の光度の大幅な低下は前例のないものだった。(上)ヨーロッパ南天天文台(ESO)の超大型望遠鏡(VLT)で直接撮像された2019年の1月と12月のベテルギウス表面の画像。(c) ESO/M. Montargs et al.(下)最近のベテルギウスの光度変化を抜粋して示したグラフ (c) L. Molnár, AAVSO, UCSD/SMEI, NASA/STEREO/HI (出所:Kavli IPMU Webサイト)

その結果、現在は水素の核融合が終わりつつあり、その核融合の生成物として中心核に溜まったヘリウムによる第2段階の核融合が始まってはいるが、超新星爆発が起こるまでまだ10万年以上の時間が残されていることが結論づけられたという。宇宙138億年の時間スケールからしたら10万年後は明日みたいなものだが、残念ながら今を生きる我々には目撃できない。それどころか、そのときに人類が存続しているのかどうかすらわらかないほど先のことであることがわかったのである。

また、ベテルギウスの脈動の仕組みは「κ(カッパ) メカニズム」であり、185(±13.5)日と約400日のふたつの周期で明暗を繰り返していることが判明した。さらに、2020年初めの大幅な減光は、星が脈動する動きに加えて、星から放出された大量の塵が関係していることも示唆されたのである。

-

過去15年間のベテルギウスの明るさ(実視等級)の変化を示したグラフ。データの空白部分は、夜空でベテルギウスを観測することができない期間。この明るさの変化を示すデータは、米国変光星観測者協会(AAVSO)の観測者と、宇宙空間で観測を行っている太陽質量放出イメージャー(SMEI)プロジェクトによって収集されたもの。後半のデータは、ハンガリー・ブダペストにあるコンコリー天文台のLászló Molnár氏(今回の研究の論文著者のひとり)によって解析処理が行われた。(c) L. Molnár, AAVSO, UCSD/SMEI, NASA/STEREO/HI (出所:Kavli IPMU Webサイト)

そして今回の研究により、ベテルギウスの現在の質量、これまで明確ではなかった実際のサイズ、地球からの正確な距離も明らかとなった。ベテルギウスの現在の質量は太陽質量の16.5倍から19倍ほどであり、これまで約20倍と推定されていたが、それよりも若干小さい質量だった。

サイズについては、これまで太陽系においた場合は、木星軌道までの距離よりも大きい半径と考えられてきた(太陽~木星の平均距離は約7億8000万km)。しかし今回の研究によれば、ベテルギウスの半径は太陽半径(69万km強)の約750倍(約5億2000万km)であり、従来の研究で推定されていた半径の3分の2程度の大きさであると導き出された。イメージとしては、小惑星帯よりは大きいが、木星軌道よりは遥かに手前である。

さらに星の物理的なサイズがわかると、地球からの距離を決定することが可能だ。これまでは約640~700光年とされてきたが(研究によって距離に違いがある)、太陽半径の約750倍であることから算出すると530光年であり、これは以前考えられていたよりも100光年以上(約20~25%)近いことが判明した。

なお100光年も近いとなると、10万年後とはいえ、実際にベテルギウスが超新星爆発を起こしたときに地球が危険にさらされる確率が高くなると心配したくなるところ。しかし、将来爆発しても地球への大きな影響はないとした。

ベテルギウスは超新星爆発を起こすと考えられている候補の中では最も地球の近距離にあるため、今後も当分の間は非常に貴重な研究対象であり続けることになるだろう。爆発前にどのようなことが起きるのかを研究するため、貴重な機会を与えてくれるはずと、国際共同研究チームは述べている。