地球サイズの電波望遠鏡を構成することで、ブラックホールの重力により光が外側に出てこないブラックホールシャドウを撮影することを目指した国際協力プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」の研究チームは4月10日、銀河の中心に存在する巨大ブラックホールと、その影の存在を人類史上初めて画像で直接的に観測することに成功したと発表した。

同プロジェクトのリーダーはハーバード・スミソニアン天体物理学センターのシェパード・ドールマン博士で、欧州、アジア、アフリカ、北米、南米の13の研究機関と、およそ200名の研究者で構成。今回の研究成果は、6本の論文として米国の天文学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」特別号に2019年4月10日付で掲載された(論文1、2、3、4、5、6)。

EHTは、地球上のさまざまな場所に置かれた電波望遠鏡をつないで1つの巨大な電波望遠鏡とする超長基線電波干渉計(VLBI)技術を活用することで、銀河の中心にある巨大ブラックホールが作り出すシャドウの撮影を目指した取り組み。今回の観測結果は2017年4月5日~14日にかけて、地球から約5500万光年離れた楕円銀河M87の中心を撮影したデータを元にしたもの。アルマ望遠鏡ならびに南極点望遠鏡(SPT)が初めて参加したことで、全世界6か所、8台の電波望遠鏡を用いることができるようになり、従来比で南北方向の解像度が約2倍ほど向上。波長1.3mmでの観測の場合、人間の視力にして300万という値となったことで、M87中心のブラックホールの撮影に成功したという。

会見に登壇した国立天文台 水沢VLSI観測所長の本間希樹 教授は、「たった1枚の画像だが、銀河の中心にブラックホールがあることを裏付ける非常に大きな意味を持った1枚」とし、人類が初めてみたブラックホールの画像の意義を説明した。

今回撮影されたブラックホールの画像は、ほぼ真円のリング構造で、中心の暗い部分とリングのコントラスト比は10:1以上あり、中心部が有意に暗いことが示された。また、リングの直径は1000億km以上あり、観測された電波は最高60億度以上の超高温のプラズマから放射されたもので、こうした超高温プラズマはブラックホールの近傍にのみ存在することができるという。

また、たまたま偶然撮影に成功したわけではなく、4晩連続で同様の画像を撮影できていることも確認したほか、従来からの画像再現手法ならびに米国、日本それぞれが考案した新たな再現手法の3種類で同じ答えがでることも確認。理論シミュレーションとの比較も、リングの明暗や電波の全体的な強さ、中心部の抜け方などが説明できることを確認。これまで確定できなかったブラックホールの質量は、これらの結果から太陽の約65億倍と導き出された。

EHTは「いて座Aスター」とM87の2つを主要観測ターゲットとしていたが、いて座Aスターではなく、M87を優先して解析を進めたことについて本間氏は、「いて座Aスターの(ブラックホールの)方がM87に比べて(質量が)小さいことによるM87よりも速い時間変動や電波の散乱などがあり、現在の技術での撮影は難しいことから、M87に集中した」とする。

ブラックホールの直接観測が意味するもの

今回の研究成果は2つの側面で大きな意義を持つ。

1つ目は物理学としての面。1916年、アインシュタインの一般相対性理論を受けたカール・シュヴァルツシルトがブラックホールの存在を提唱して以降の100年の間、その存在を観測によって視覚的に捉えることは、物理学の目標の1つであったといえる。

2つ目は天文学としての面。1909年にエドワード・ファスが天体の中心部に周辺に比べて明るい核が存在していることを報告。これが活動銀河中心核の始まりであるが、それ以降も、周辺条件などから、この説が正しいとは考えられてきたものの、確証となる成果は得られていなかった。今回、画像としてそれを得ることができたことで、活動銀河中心核が決定的になった。

「この1枚を目指していた最大の目的は、百聞は一見に如かず。天文学の歴史としては、銀河の中心にブラックホールがあること自体は状況証拠が昔からあったため、革命的に何かを変えるわけではないが、100年かけてきたジグソーパズルの最後の1ピースが埋まったといえる」と本間氏は説明。今後、いて座Aスターやさらに遠方の巨大ブラックホールの研究に向けた道しるべができたことを強調した。

まさに教科書に載るであろう研究成果となった今回の観測結果であるが、研究チームではかろうじてシャドウをとらえることに成功したレベルとしており、すでに2018年にグリーンランドの電波望遠鏡が観測に参加しているほか、2020年にはフランスとアメリカの電波望遠鏡がそれぞれ1局ずつさらに参加する予定で、これに加え、観測波長を今回の1.3mmから0.87mmとすることで、解像度が今回の1.5倍に引き上げられることとなり、よりシャープな画像を得ることができるようになるという。

また、観測技術が確立したことで、定常的に撮影ができるようになるため、ブラックホールを動画として撮影することも可能になるという。動画として撮影できると、リングの動きを把握することができるようになり、ガスなどの動きがどのようなメカニズムによるものなのか、という理解につながる可能性が高まるという。

残された謎

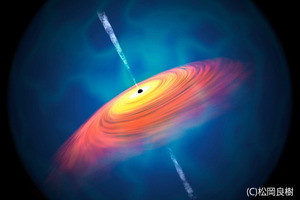

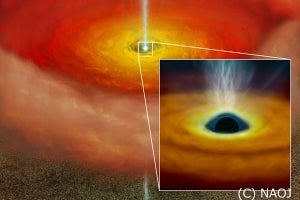

しかし、今回の観測でも謎として残った存在がある。それがブラックホールから光速に近い速度で周囲の物質を噴出させるジェットが撮影されなかった点。国立天文台水沢VLBI観測所の秦和弘 助教は、「EHTの観測結果から、画像が得られれば、ジェットの謎は解明できると思っていたが、画像にはジェットと思しきものが検出されなかった。感度の問題の可能性もあるが、今後の研究に向けた最大の宿題」と表現する。

-

M87の中心にあるブラックホールの周辺のイメージ。ジェットが上下に噴き出しているが、今回のEHTによる画像には写っていなかった (C)Jordy Davelaar et al./Radboud University/BlackHoleCam

こうしたジェットの観測に向け、日本を含む東アジア独自の取り組みとして、日中韓が協力して、長めの波長を用いた「東アジアVLBIネットワーク」を構築。ブラックホール周辺のガスの調査などによるジェットの根元の観測などを行っていく動きがあるとするほか、「さらに日本の理論研究者たちが培ってきたジェットの駆動理論、スーパーコンピュータのシミュレーションなどを組み合わせることで、ジェットがブラックホールからどうやって生成されるのかの謎の解明に挑みたい」(秦氏)としている。

なお、本間氏は、「これが研究の終わりではなく、今後も続けていくためのツールを手に入れた。新たな時代の幕開けとなる」と、今回の成果が、今後の新たな天文学の扉を開いたことを強調。今後、今回の成果を機に、ジェットの謎の解明などを若手の研究者たちが中心となって挑んでいってもらいたいとした。

地球からM87中心ブラックホールへのズームイン映像