東北大学は、同大の研究グループが、人間の視覚系が無意識に周りの環境を学習し脳内にモデルをつくることで、直接見ることができない頭の後ろの情報も処理をしていることを明らかにしたことを発表した。

この成果は、東北大学電気通信研究所の塩入諭教授の研究グループによるもので、5月8日、英国のオープンアクセス科学誌「Scientific Reports」に掲載された。

自分の部屋や毎日通る道など、何度も眼にする環境では容易にまた無意識的に行動する。あまり意識することなく、なにがどこにあるかわかっており、あたかも後ろに眼があるような行動をとることもある。こうした能力は視覚と行動が直結する脳処理の重要な機能だが、それがどのように獲得されるかはわかっていない。

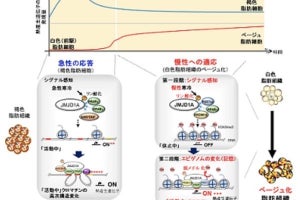

研究グループは、この機能を実験的に調べるため、文字がランダムに配置された中からターゲット文字を探すという課題(視覚探索)を被験者に与え、繰り返しが探索時間を短くする効果(文脈手掛かり効果)を調べた。文脈手掛かり効果は、画像中の文字配置に対して無意識に獲得できる学習効果で、シーンの記憶に関連すると考えられている。この研究では、眼や頭を動かすことなく見ることができない周囲を取り巻く文字配置全体にも、文脈手掛かり効果が生じることを示した。

この結果は、正面にあるものを見ることで、後ろにあるターゲットを見つけることができることを意味している。しかも、被験者は自らの行動にまったく気付かず、無意識の学習(潜在学習)によって周囲の環境を理解しているといえる。また、同時に見ることができる視野内の情報だけでなく、被験者を取り巻く360度の視野にあるものの配置を覚え、脳内に周囲の環境に対するモデルとして無意識に構築しており、正面にあるものから、背後にあるターゲット位置を推測できる能力と言うこともできる。

今回の研究を通じて、同グループは、繰り返し見る環境に対しては、周囲の環境に対する脳内モデルが無意識的にできあがることを示した。実際に見えている正面の情報から自身の周囲全体を知覚可能になり、視野の外側にある背後のものも「見える」視覚処理が実現していると締めくくった。