岐阜県各務原市の「岐阜かかみがはら航空宇宙博物館」、愛称「空宙博」(そらはく)が、2018年3月24日にオープンする。

同館は、1996年に開館した「かかみがはら航空宇宙科学博物館」が、展示内容を大きく増やすなどしてリニューアルしたもので、ここでしか見られない貴重な展示物を数多く揃えた、国内最大級かつ唯一の、航空・宇宙の本格的な専門博物館になった。

正式オープンを前に、19日にはメディア向けの内覧会が開催された。今回はその模様をお届けすると共に、同館の展示物や見どころなどについて紹介したい。

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館がある岐阜県各務原市は、いまから約100年前の1917年に各務原飛行場が開設されて以来、いまの岐阜基地に至るまで、さまざまな航空機の初飛行が行われてきた。その数は記録が残っているだけでも75種類にも及ぶという。

現在でも、航空自衛隊の飛行開発実験団、防衛装備庁の岐阜試験場が置かれ、自衛隊機の飛行試験が行われているほか、宇宙航空研究開発機構(JAXA)や川崎重工が開発した航空機の試験も行われている。

また、大正時代には各務原陸軍飛行場が開場。その近くには川崎航空機(現在の川崎重工業)の航空機工場が設置され、数多くの航空機やその部品などが製造された。現在までその流れは続き、岐阜県は航空宇宙産業の事業者数と従業員数が愛知県に次ぐ国内2位、製造品出荷額では愛知県、東京都に次ぐ3位と、国内有数の産業集積地として名高い。

1996年には、この航空機の街・各務原市をアピールする博物館として「かかみがはら航空宇宙博物館」が開館し、数多くの人に親しまれてきた。そして開館から約20年、各務原陸軍飛行場の開設から約100年が経つのをきっかけとし、岐阜県も参画した大きなリニューアルが行われることになった。

こうして誕生する「岐阜かかみがはら航空宇宙博物館」、愛称「空宙博」(そらはく)は、従来の1.7倍にもなる国内最大級の展示面積をもち、国内最多となる43機もの航空機を展示。さらに宇宙関連の展示物も大幅に増えた、国内最大級かつ唯一の、航空・宇宙の本格的な専門博物館になる。

さらに米国スミソニアン航空宇宙博物館や米国航空宇宙局(NASA)などと連携し、展示物の貸借、展示・企画手法、調査研究をはじめとした国際交流、国際協力も進め、今後もさらなる進化を続けるという。

かかみがはら航空宇宙科学博物館の館長を務め、このリニューアルを進めてきた、同市産業活力部次長の長浦淳公氏は「子どもたちの夢を育むと共に、一般の方にも航空宇宙の魅力を知ってほしい。たくさんの人たちに末永く愛される施設を目指す」と語った。

里帰りした「飛燕」

空宙博最大の目玉となるのは、三式戦闘機「飛燕」の実機である。正確には飛燕の中でも、エンジンなどを改良したII型の、試作17号機という。

飛燕は1941年に開発された旧日本陸軍の戦闘機で、当時の日本軍戦闘機としては唯一、液冷式エンジンを積んでいるのが最大の特徴。空冷エンジンを積む「ゼロ戦」などとは異なり、液冷ならではの細くスマートな機首をしている。

飛燕を開発、生産したのは、岐阜県各務原市にあった川崎航空機岐阜工場(現在の川崎重工航空宇宙カンパニー)で、飛燕全体では約3000機、II型に限っては99機が生産されたという。空宙博での展示は、飛燕にとっては"里帰り"にあたる。

現存する飛燕は数少なく、日本国内には1機しかないという。この機体は戦後、米軍に接収されたが、のちに日本に返還。その後はデパートや遊園地、知覧特攻平和会館(鹿児島県知覧町)に展示されていたものの、その間に徐々に部品が失われたり、実機とは異なる部品が取り付けられたりし、実機とは程遠い姿になってしまったという。

そこで2015年、産みの親である川崎重工が修復を行うことを決定。徹底した調査を経て、さらに収集家から当時の部品の提供を受けたり、レプリカを製作したりし、細部に至るまで当時のままの姿へ復元することに成功した。

展示機体は塗装のない、ジュラルミンがむき出しの状態になっている。これは工場からの出荷時の姿でもあるものの、実際に配備されたあとも迷彩色などに塗らず、日の丸など以外は無塗装のままの場合もあったという。

同館ではこの鈍く光るジュラルミンの機体を、全周囲にわたって、間近から見られるように展示。また照明によって、出荷時のまったくの無塗装の状態と、米軍に接収された際の米軍の国籍マークを塗った状態、そして日の丸を塗った状態が入れ替わるように表示されるようになっており、この機が歩んできた生涯を振り返ることができる。

幻の「Qロケット」の風洞試験モデル

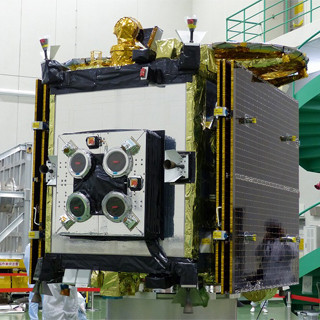

航空ファンにとっての目玉が飛燕なら、宇宙ファンにとっての目玉は「Qロケット」の風洞試験モデルになるかもしれない。

Qロケットは1964年、科学技術庁・宇宙開発推進本部の発足と共に検討が始まった国産ロケットである。第1段と第2段、第4段に固体ロケット、第3段に液体ロケットを使い、高度1000kmの軌道に150kgの衛星を打ち上げる性能を狙っていた。また将来的に、100kg程度の静止衛星を打ち上げられるNロケット(N-I、N-IIとは異なる)への発展も考えられていた。

その後、1969年に宇宙開発事業団(NASDA)が発足。そして翌1970年に、Qロケット、Nロケット計画は中止されることになった。その理由としては、そもそも日本で(当時としては比較的)大型のロケットを造るのが難しかったこと、あるいは主要な顧客になる予定だったNHKが「2トン級の静止衛星を打ち上げたい」と言い、QはおろかNロケットでもまったく性能が足らないこと、さらには政府間のやりとりの中で、米国からの技術供与という話が進んだことなど、さまざまな理由や事情があったとされる。

Q、Nロケットの中止後、NASDAは米国から「デルタ」ロケットの技術供与を受け、「N-I」ロケットが誕生することになる。

開発途中で中止されたという経緯から、Qロケットの資料は少なく、機体の寸法や打ち上げ能力も資料によってまちまちで、機体の図も簡単なポンチ絵くらいしかなく、幻のロケットとさえいわれている。この風洞試験モデルは、おそらく唯一の、物として残っている資料だろう。

ちなみに機体の直径が途中で変わっていることや、第1段下部にブースター風の二次噴射装置(姿勢制御装置)があることから、いわゆる"最終仕様"を基に作られたモデルであることがわかる。

長浦氏によると、このモデルは1996年、かかみがはら航空宇宙科学博物館がオープンしたときに、宇宙開発事業団(NASDA)から寄贈されたものとのこと。その後長い間、倉庫に保管されており、公開は初めてだという。

ただ、それ以前の経緯については、資料がなく、まったくわかっていないという。たとえば、このモデルには1972年の領収書が付属しているものの、Qロケットの計画が中止されたのは1970年なので、つじつまが合わない。

学芸員の方によると、このモデルがどこで造られ、どう使われた(あるいは使われる予定だった)ものなのかなど、これを機会に今後詳しく調べていきたいとのことだった。