-

人類初の動力飛行をなしとげた、ライト兄弟の「ライトフライヤー」(実物大模型)。現存する設計図をもとに、実機に忠実に再現したという

-

ライトフライヤーの飛行から16年後の1919年、フランスから輸入したのち、国産化された「サルムソン2A2偵察機」(復元機)。日本で初めて量産された航空機である

-

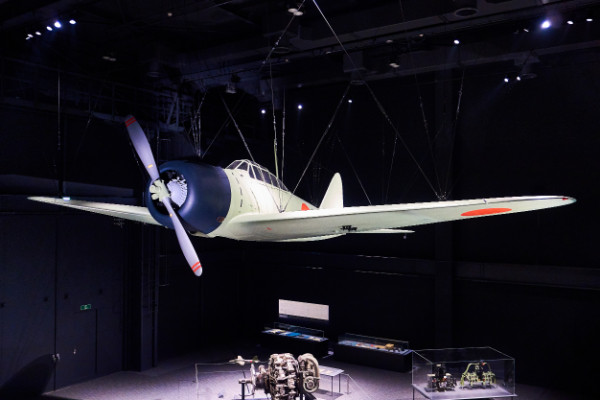

有名なゼロ戦の、試作初号機「十二試艦上戦闘機」(実物大模型)。長らく細部の形状や塗装が不明だったというが、わずかに残る当時の資料と研究家による監修のもと、原型を忠実に再現したという。ちなみにその研究家のひとりは、航空史研究家にして、『この世界の片隅に』の監督としても知られる片渕須直氏だという

-

実機展示ゾーンも、さらに広く明るくなって生まれ変わった。年代順に並び替えられたほか、各機体の間隔も広がって見やすくなり、さらに後ろに回り込んで観察することもできるようになった

-

目玉のひとつは短距離離着陸(STOL)飛行実験機「飛鳥」と、T-2 CCV(運動能力向上機)。ちなみに以前は、飛鳥など一部の航空機は、機内に入ることができたが、将来的に航空遺産への登録を目指すことから、損傷を避けるため入れなくなった(期間限定のイベントなどでは入れるようにしたいとのこと)

-

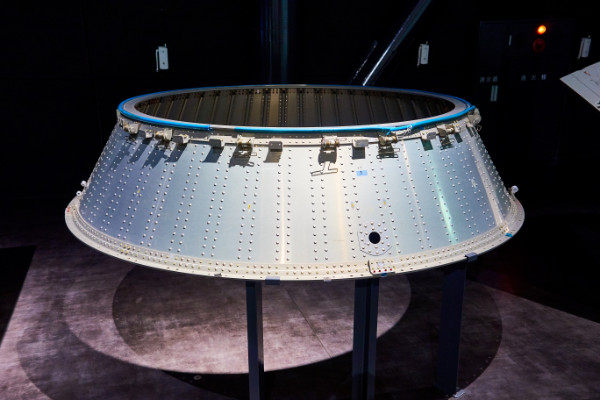

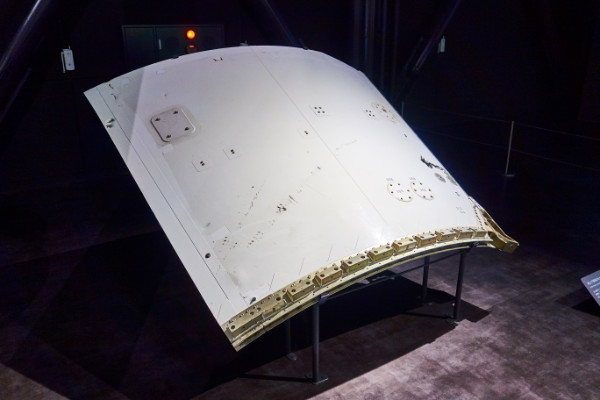

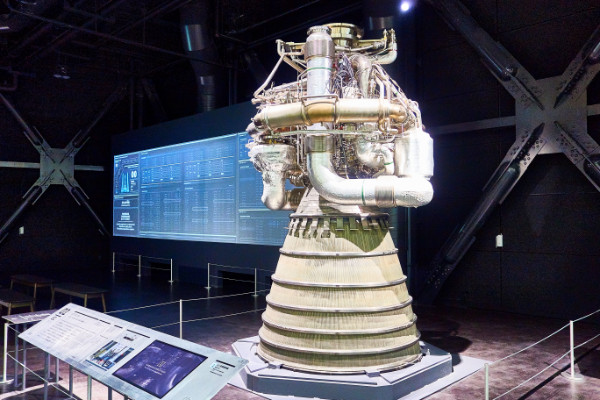

H-IIロケットのフェアリング(試験モデル)

-

フェアリングの展示では床を工夫し、ロケットが飛んでいるように見えるようになっている

-

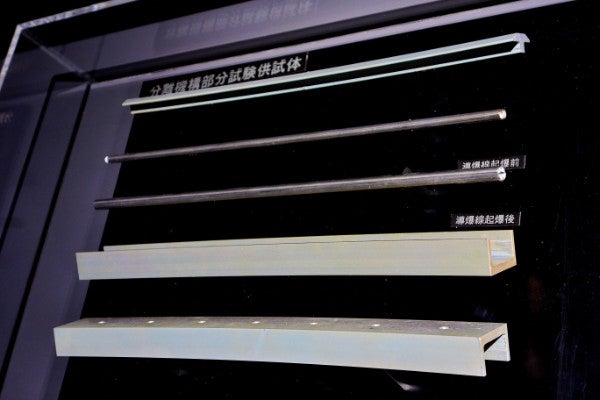

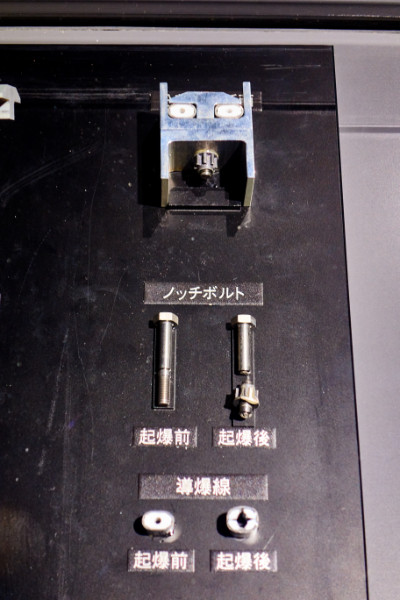

フェアリングを分離する際に使う、ノッチボルトと導爆線(実物)。ちょっと地味かもしれないが、日本の中ではここでしか見られない。フェアリング製造元の川崎重工が近くにあることならではの展示である

-

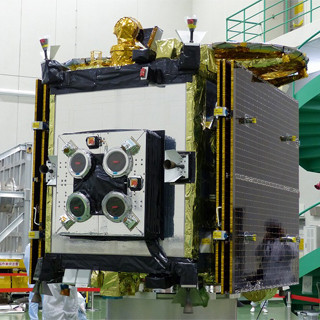

通信放送技術衛星「かけはし」(COMETS)の熱試験モデル

-

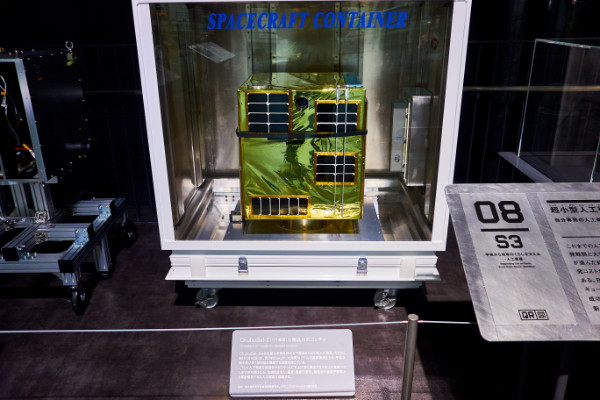

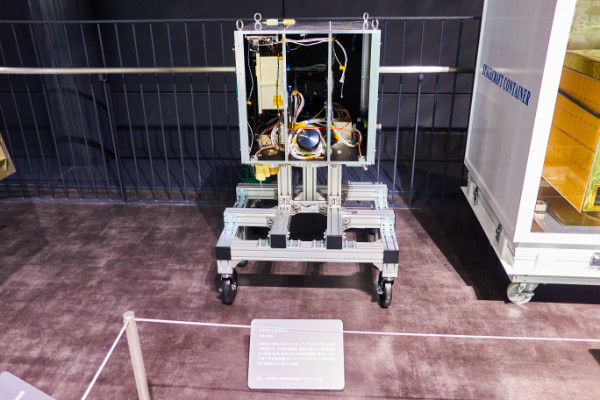

名古屋大学が開発した小型衛星「Chubusat-2」の実物大模型と、それを運ぶコンテナ。Chubusat-2は2016年、H-IIAロケット30号機で打ち上げられた

-

大学宇宙工学コンソーシアム(UNISEC)が開発した小型衛星「UNIFORM-2」。地上における製造訓練機として利用された

-

大学、高校などが開発した缶サットの展示もある。学生の宇宙活動についての展示に力が入っている

-

国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」の実物大模型。JAXA筑波宇宙センターの展示室にあるものとほぼ同じ

-

ちなみに内部は、2016年の時点での状態が再現されており、筑波宇宙センターのものより新しい

-

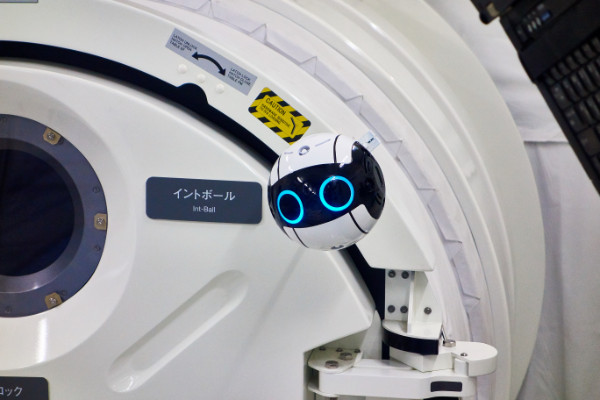

内部ではきぼう船内ドローン「Int-Ball」がお出迎え

-

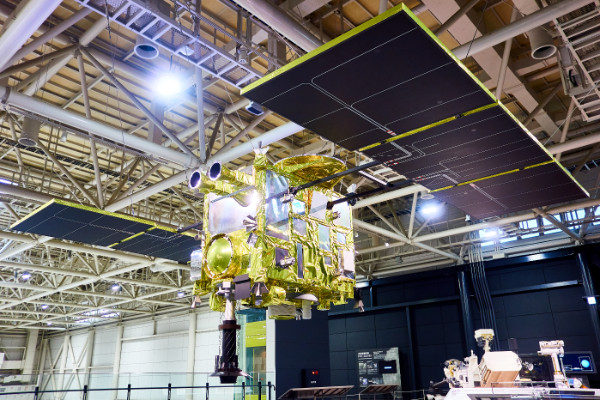

「はやぶさ2」の実物大模型。この博物館オリジナルで、JAXA相模原キャンパスにある実物大模型とは違い、独自に情報収集し作られたという。写真に撮ってその違いを見比べてみるのもおもしろいかもしれない

-

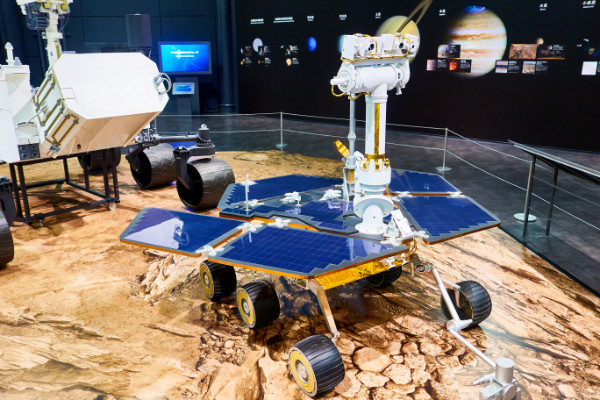

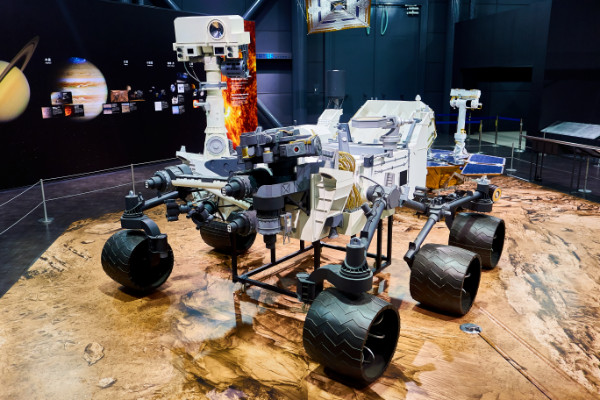

NASAの火星探査車「マーズ・エクスプロレーション・ローヴァー」の実物大模型。かつて「愛・地球博」で展示されていたものだという

-

NASAの火星探査車「キュリオシティ」(マーズ・サイエンス・ラボラトリー)の実物大模型。NHKの番組で製作されたものを譲り受けたという

なお、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の概要は以下のとおり。

利用案内

- 開館時間:平日10:00~17:00、土日祝10:00~18:00 : 休館日:毎月第一火曜日(休日の場合は翌平日)、年末年始

- 入場料金:大人800円、60歳以上・高校生500円、中学生以下無料

- 駐車場:約550台

- 館内には日本語の英語による解説パネルを用意。またスマートフォンアプリによって中国語、韓国語、フランス語にも対応(一部非対応のものもあり)

アクセス

- 公共交通機関:名鉄各務原線「市役所前駅」からコミュニティバスで約15分。1時間に1本運行(料金100円) ・車 東海北陸自動車道各務原ICから約10分

またオープン後は、米国のアポロ計画で採取された「月の石」と、旧ソ連のルナ計画で採取された「月の砂」の展示など、数々のイベントも予定されている。

最新の開館日やアクセス、イベントなどの詳細、最新情報については、「空宙博」公式サイトを参照していただきたい。

参考

・【空宙博】岐阜かかみがはら航空宇宙博物館公式ウェブサイト

・リニューアル基本構想(全体)

・WEB版『航空と文化』 一般財団法人日本航空協会 「陸軍三式戦闘機「飛燕」の修復についてのお知らせとお願い」

・輸送系ロケットの開発(五代 富文氏、松尾 弘毅委員長):文部科学省

・A PUBLICATION OF JAPANESE ROCKET SOCIETY ROCKET NEWS 2013-12 No.580

著者プロフィール

鳥嶋真也(とりしま・しんや)宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。国内外の宇宙開発に関する取材、ニュースや論考の執筆、新聞やテレビ、ラジオでの解説などを行なっている。

著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)など。

Webサイトhttp://kosmograd.info/

Twitter: @Kosmograd_Info