東京大学 生産技術研究所(東大生研)は9月26日、窒化物結晶を用いて超伝導体と半導体の高品質接合を作製することに成功したと発表した。

同成果は、東大生研の小林篤 特任准教授、東京大学(東大)大学院 工学系研究科の紀平俊矢大学院生(研究当時)、同・武田崇仁大学院生、同・工学系研究科 附属スピントロニクス学術連携研究教育センター/電気系工学専攻の小林正起准教授、東大生研の上野耕平助教、同・藤岡洋教授、物質・材料研究機構の原田尚之独立研究者らの共同研究チームによるもの。詳細は、界面とそのインタフェースに関する学術誌「Advanced Materials Interfaces」に掲載された。

金属元素は窒素と化合し、結晶化すると、さまざまな機能を生み出すことが知られている。例えば窒化ニオブ(NbN)は低温で超伝導体となり、量子コンピュータの心臓部となる量子ビットや、極低温で単一光子を検出する超高感度検出器などに利用されている。

また、アルミニウム、ガリウム、インジウムなど13族元素の窒化物は、半導体として機能し、高効率発光ダイオード、レーザー、高電子移動度トランジスタなどとして実用化されているほか、窒化物半導体として、ウイルス不活化用紫外線光源や、電気自動車などで電力を制御するパワーデバイスとしての開発も進められている。

そして最近になって活発化しているのが、窒化物超伝導体と窒化物半導体を1つのデバイスに集積させ、それぞれの機能を融合させる研究だという。例えば、単一光子を利用した演算素子や2次元電子と超伝導状態を共存させるトランジスタなどの新しい量子デバイス構造が提案されている。

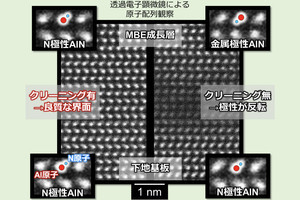

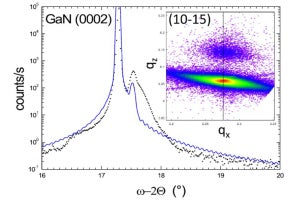

しかし、立方晶の窒化物超伝導体と六方晶の窒化物半導体を接合すると、結晶系の違いに起因する高密度の結晶欠陥が接合界面に形成され、素子性能を低下させる要因となることがこれまでの研究からわかっていたという。

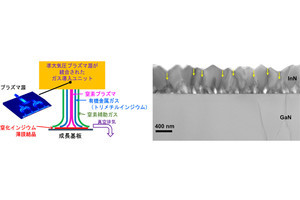

そこで研究チームは今回、スパッタ法を用いてNbN超伝導体薄膜を六方晶の窒化アルミニウム(AlN)半導体上に作製することにしたとする。そして、NbN薄膜をエピタキシャル成長させる温度を、800℃から1220℃の範囲で精密に制御しながら複数の試料が作製された。