行政書士の資格を得るためには、行政書士試験に合格する方法が一般的です。

国家試験ともなると難易度はもちろん、受験資格も厳しいのではないかと心配になる方もいるでしょう。

今回は、行政書士試験の受験資格や出題科目について詳しく解説します。

また当サイトでは、行政書士のおすすめ通信講座をまとめた記事も掲載しているため、学習を始めるにあたってぜひこちらも参考にしてください。

→行政書士の通信講座おすすめランキング18社の記事はこちら

行政書士の資格を取得するには?

行政書士として働くためには、行政書士の資格を取得しなければなりません。

資格を取得するには、行政書士試験に合格する方法が一般的で、大半の志願者が通る道です。

しかし、行政書士の資格取得には他に2つの方法があります。

- 行政書士試験に合格する

- 他士業に合格する

- 公務員として一定年数勤務する

取得方法①:行政書士試験に合格する

年に1回実施される行政書士試験に合格すると、資格を取得可能です。

現役で働く行政書士の約7割は、試験を突破して、今の地位を築いています。

しかし、難関資格に数えられる試験だけあって、合格を勝ち取るのは簡単ではありません。

2024年度を例に取ると、受験者数47,785名に対して合格者数は6,165名でした。

実に10人に1人しか合格が許されない狭き門と言えるでしょう。

実際に合格まで2〜3年またはそれ以上年月を費やす方もいますが、効率的な学習法で一発合格を勝ち取る方も少なくありません。

短期間での試験合格を目指す方は、予備校や通信講座の利用をおすすめします。

行政書士のおすすめ通信講座はこちらの記事をチェックして下さい。

→行政書士の通信講座おすすめランキング18社の記事はこちら

取得方法②:他士業に合格する

弁護士・弁理士・公認会計士・税理士のいずれかを取得すれば、登録のみで行政書士の資格を取得できます。

しかし、弁護士を始めとする4つの資格は、行政書士よりも難関とされ、合格までに数年かかる場合もあるでしょう。

さらに言うと、弁護士や公認会計士の資格を取得した以上、行政書士の業務をメインに働く必要はないので、ナンセンスな資格取得方法といえます。

取得方法③:公務員として一定年数勤務する

公務員として行政業務を一定年数経験すると、試験を受けずに行政書士と認定されます。

これは行政書士の特認制度と呼ばれ、以下の方が対象です。

- 国または地方公共団体の公務員

- 行政執行法人または特定地方独立法人の役員・職員

一定年数については、高卒で17年以上、中卒で20年以上と定められており、決して簡単な取得方法ではありません。

それでも、平成30年度の日本行政書士連合会・会報によると、行政書士全体の約15%がこの方法で行政書士になっています。

【平成30年度行政書士実態調査】

| 登録資格 | 回答人数 | 割合 |

| 行政書士試験合格 | 2,971名 | 68.5% |

| 弁護士 | 7名 | 0.2% |

| 弁理士 | 8名 | 0.2% |

| 公認会計士 | 14名 | 0.3% |

| 税理士 | 583名 | 13.4% |

| 行政事務(公務員) | 674名 | 15.5% |

| 未回答 | 81名 | 1.9%< |

行政書士試験の受験資格とは?

行政書士を目指すにあたって、自分は受験資格があるのか心配になる方もいるでしょう。

「私は高卒だけど大丈夫かな?」「定年間近だけど年齢制限はないの?」など悩みは人それぞれです。

この章では、お悩みの方へ行政書士試験の受験資格を解説します。

試験は誰でも受験できる

行政書士試験は年齢・性別・国籍・学歴に関係なく、誰でも受験が可能です。

実際、2024年度の試験では、最年少合格者が13歳、最年長合格者が81歳でした。

2024年度もさまざまな方が受験

2024年度行政書士試験のデータをさまざまな形で紹介します。

受験生の男女比

| 性別 | 受験者数 | 合格者数 |

| 男性 | 31,887名 | 4,448名 |

| 女性 | 15,898名 | 1,717名 |

「士業」と言えば、未だに男性の職業というイメージが先行しますが、年々女性の合格者数が増加しています。

また、近年減少傾向にあった受験者数も回復を見せ、行政書士に再び注目が集まっていると想定できます。

受験生の年齢層

| 年齢 | 受験者数 | 合格者数 |

| 10代 | 715名 | 76 名 |

| 20代 | 7,731名 | 1,293名 |

| 30代 | 9,537名 | 1,595名 |

| 40代 | 11,875名 | 1,564名 |

| 50代 | 11,643名 | 1,175名 |

| 60歳以上 | 6,284名 | 462名 |

受験生の年齢層を見ると、10代を除いた各年代の方が満遍なく受験しています。

特に20代~40代といった働き盛りの受験者が目立つため、生活に変化を加えたい方が多数いると想定できます。

都道府県別合格率ランキング

| 順位 | 都道府県名 | 受験者数 | 合格率 |

| 1位 | 高知県 | 145名 | 16.55% |

| 2位 | 東京都 | 12,779名 | 14.99% |

| 3位 | 山形県 | 224名 | 14.73% |

| 4位 | 新潟県 | 538名 | 14.68% |

| 5位 | 三重県 | 476名 | 14.29% |

2024年度試験全体の合格率は12.9%であり、上位3都県は平均より2%以上も上回っています。

行政書士試験の出題科目

行政書士試験の出題科目は、法令科目5つと一般知識3つで構成されています。

各問題数・点数は以下の通りです。

| 科目(大別) | 科目名 | 点数 | 問題形式 |

| 法令科目 | 憲法 | 28点 | 択一式5問 多肢選択式1問 |

| 基礎法学 | 8点 | 択一式2問 | |

| 民法 | 76点 | 択一式9問 記述式2問 |

|

| 行政法 | 112点 | 択一式19問 多肢選択式2問 記述式1問 |

|

| 商法 | 20点 | 択一式5問 | |

| 一般知識 | 政治・経済・社会 | 28~32点 | 択一式7~8問 |

| 情報通信・個人情報保護 | 12~16点 | 択一式3~4問 | |

| 文章理解 | 12点 | 択一式3問 |

行政書士試験は、法令科目244点満点と一般知識56点満点の合計300点満点で構成されています。

合格には全体の6割である180点以上の獲得が必要です。

また、科目ごとに足切りが存在し、法令科目50%以上(実質124点以上)と一般知識約40%以上(24点以上)の正答率が求められます。

次に各科目の出題範囲を見ていきましょう。

5つの法令科目

行政書士で出題される法令科目は、憲法・基礎法学・民法・行政法・商法の5つです。

どの科目に関しても、満遍なく点数を獲得できるのに越したことはありませんが、科目によって重要度が存在するため、頭に入れておきましょう。

憲法

憲法は総論(憲法に共通する基本原理)・人権(国民の権利)・統治(統治の仕組み)の3つが主な勉強内容ですが、行政書士試験では「人権」と「統治」からの出題が大半です。

それぞれの分野についてポイントをまとめました。

| 人権分野 |

|

| 統治分野 |

|

憲法はすべての法律の基礎であり、他の科目を理解するための土台になります。

行政書士試験における憲法は、難易度がさほど高くないため、確実に点数を稼いでおきたい科目です。

基礎法学

基礎法学は、試験の第1問目として出題されます。

試験範囲を大別すると「法令用語」「法制度」「司法改革」の3分野で、いずれも対策が困難です。

さらに300点満点の行政書士試験において、基礎法学の占める点数は8点のみと勉強量に対するコストパフォーマンスが良くありません。

基礎法学を勉強する場合は、時間のかけすぎに注意しましょう。

| 法令用語 |

|

| 法制度 |

|

| 司法改革 |

|

基礎法学は法令用語の意味を問うような基本問題から重箱の隅をつつくような奇問まで幅広い難易度で出題されます。

対応が困難な問題だと感じた場合、捨て問として処理するのも1つの手段です。

民法

民法は、1,000を超える条文を覚え、理解することが求められます。

「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5分野から構成されますが、特に「債権」は出題数が多く、合否に関わる分野です。

| 総則 |

|

| 物権 |

|

| 債権 |

|

| 親族 |

|

| 相続 |

|

民法は試験範囲が膨大な代わりに、身近な法律に関する記載も多数あるため、頭の中でイメージを作りながら学習できます。

また、民法分野は長文かつ複数の人物が登場する事例問題が出題されるため、時系列順に図式化するのが鉄則です。

行政法

行政法は法令科目の半数以上である112点もの配点があり、大切な得点源です。

また、暗記科目かつ過去問対策が有効なことから、8割以上の正答率は確保したい科目です。

他分野と異なり、勉強量がそのまま結果に結びつくため、何度も繰り返し勉強することをおすすめします。

| 一般的な法理論 |

|

| 行政手続法 |

|

| 行政不服審査法 |

|

| 行政事件訴訟法 |

|

| 国家賠償・損失補償 |

|

| 地方自治法 |

|

行政法を初めて学ぶ方は、なじみの薄い用語が多数あり、イメージが困難かもしれません。

しかし、難易度自体は高くないので、確実に点数を稼いでおきましょう。

商法

商法は、試験範囲が莫大かつ複雑なため、受験生が最も頭を悩ませる科目です。

配点が20点あるにもかかわらず、ハナから捨て問と位置づける受験生も多数います。

しかし、合格の可能性を高めるためには、商法で1点でも2点でも加算することが大切です。

| 商法 |

|

| 会社法 |

|

商法は、民法や行政法のように、判例と照らし合わせて選択肢の正誤を判断するといった問題は出題されません。

商法に関しては、条文を知っているかどうかが直接問われるため、暗記が重要です。

自分の知らない条文が出題された場合は、時間をかけずに捨て問にするのが賢明でしょう。

3つの一般知識

一般知識で問われるのは「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」の3科目です。

法令科目と比較すると総得点が低めですが、一般知識だけでの足切りも存在するため注意しましょう。

政治・経済・社会

「政治・経済・社会」は毎年、捨て問が存在するなど対策の困難な科目です。

しかし、一般知識の中で最も比重があり、最低でも2〜3問は正答しておかないと足切りになる可能性があります。

- 新聞やニュースから話題を拾っておく

- センター試験向けの政治経済参考書を活用する

- ニュース検定用の参考書を活用する

「政治・経済・社会」は時事的な問題が出題されるため、常にアンテナを張っておくのが大切です。

しかし、何となく聞いたことがある程度では正答するのは困難なため、話題の経緯や歴史的背景まで押さえておきましょう。

この科目で半数以上の問題を正解すれば、余裕を持って残りの一般知識科目に臨めます。

情報通信・個人情報保護

「情報通信・個人情報保護」は出題範囲が限定されており、対策が容易なため、出来れば満点を獲得したい科目です。

近年の情報通信機器の発達による法整備や個人情報保護法について、正誤問題や空欄問題の形で出題されます。

- 情報通信→暗号化技術・電子署名・行政手続きのオンライン化・不正アクセス禁止法・LTE

- 個人情報保護→個人情報保護法

「政治・経済・社会」と同じく、新聞やニュースから時事問題を押さえておくのが大切です。

情報通信用語は、常に更新されるため、過去問での対策をする場合は注意して下さい。

文章理解

「文章理解」の試験問題は、大学入試の現代文と似ており、長文を読んだ後で論旨に合う選択肢を選ぶ形式です。

穴埋め問題や並べ替え問題も出題されますが、いずれも丁寧に読解すれば、正答できるでしょう。

一般知識のみでの足切りを考えると、文章読解の3問はミスが許されない科目だと考えて下さい。

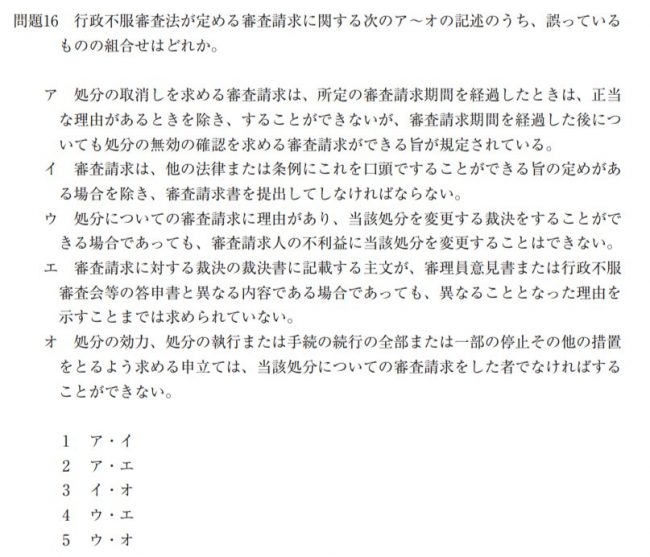

行政書士試験の出題形式

行政書士試験の出題形式は「5肢択一式」「多肢選択式」「記述式」の3種類あります。

科目ごとに用いられる形式が決まっているため、過去問で対策を練っておきましょう。

5肢択一式

5肢択一式は、名前の通り、5つの選択肢から「妥当なもの」もしくは「妥当ではないもの」を回答する形式になっています。

例えば(ア)~(オ)のうち、(ウ)が正しい場合は(ウ)を、(ア)と(ウ)が正しい場合は(ア)と(ウ)の組み合わせを選択すれば正解です。

問題文を注意深く読み、「妥当なもの」と「妥当ではないもの」のどちらを回答すべきかを間違えないようにしましょう。

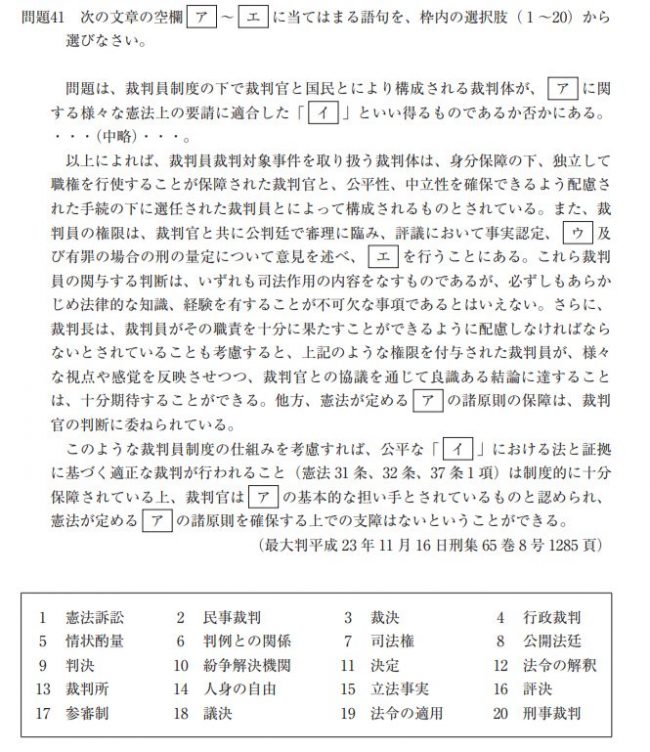

多肢選択式

多肢選択式は、(ア)~(エ)の空欄に当てはまる語句を20の選択肢から選ぶ問題です。

1問あたりの配点は8点で、正解した分だけ点数を獲得できます。

つまり、(エ)に入る語句を間違えたとしても(ア)~(ウ)の6点は加算されます。

現代文の穴埋め問題と同様に、解答するための特別なスキルは必要ありません。

多肢選択式で奇問が出題された場合、わかる箇所だけでも点数を積み重ねておけば、ライバルに差をつけられるでしょう。

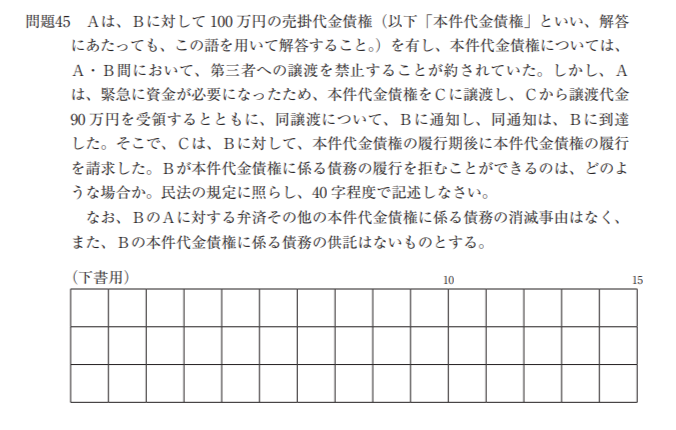

記述式

記述式は、40文字程度で法律用語の説明や制度の仕組みを記述する問題です。

「あなたの考えを述べなさい」といった論文式の記述は出題されません。

過去問を解くとわかりますが、40文字は短文の部類で、知識をいかに簡略化するかの方が苦労するでしょう。

1問あたり20点と貴重な得点源であり、部分点による得点調整も存在するため、白紙で提出するのだけは避けましょう。

行政書士試験の申し込み方法

※令和7年度(2025年度)の情報は、2025年3月時点で発表されていません。

令和6年度(2024年度)の行政書士試験申し込みは、郵送とインターネットの両方で実施されました。

詳しくは、行政書士試験研究センターの「受験を申し込む方」から確認しましょう。

ここでは受験当日までの流れを簡単に解説します。

- 受験願書の記入・顔写真貼付(カラー写真縦4cm×横3cm)

- 受験手数料10,400円の払込み(専用の振替払込用紙をゆうちょ窓口に提出)

- 振込払込受付証明書を貼り郵送

- 受験票及び体温測定結果等確認票の発送(詳細未定)

- 本試験(11月10日)

- 合格発表(令和7年1月29日)

- インターネット申込条件に合意(受験願書と顔写真画像を登録)

- 受験手数料10,400円の払込み(クレジットカードまたはコンビニ利用)

- 登録完了メールの受信

- 受験票及び体温測定結果等確認票の発送(詳細未定)

- 本試験(11月10日)

- 合格発表(令和7年1月29日)

行政書士の受験資格・出題科目:まとめ

今回は行政書士の受験資格と出題科目について詳しく解説しました。

行政書士試験は誰でも受験ができるため、果敢にチャレンジできます。

また、行政書士は弁護士や税理士など難関資格を目指す方にとっては登竜門です。

法律の勉強が楽しいと感じた方は、行政書士を入口にして法律のスペシャリストを目指してはいかがでしょう。

行政書士の試験対策には予備校や通信講座の利用もおすすめします。

行政書士のおすすめ通信講座はこちらの記事をチェックして下さい。

→行政書士の通信講座おすすめランキング18社の記事はこちら