この全固体熱トランジスタを空気中で280℃に加熱して電気化学的酸化・還元処理が施され、SrCoOxの熱伝導率を変化させる実験が繰り返し行われ、酸化・還元を繰り返すことによるSrCoOx薄膜の結晶格子変化が調べられたところ、酸化・還元前のSrCoO2.5薄膜の格子長は0.1976nmであったものが、酸化後のSrCoO3薄膜では0.1898nmとなり、還元後のSrCoO2薄膜は0.1853nmであることが確認されたという。研究チームでは、電気化学的に酸化・還元を繰り返してもSrCoOx結晶は崩れず、安定であるといえるとしている。

また、繰り返しの酸化または還元が行われた後に、熱伝導率の計測が実施された(熱伝導率の繰り返しサイクル依存性)ところ、完全に酸化されたペロブスカイト構造のSrCoO3は、~3.8W/mK(平均)と高い熱伝導率を示すことが判明したとする。それに対し、完全に酸素が欠損した欠陥ペロブスカイト構造のSrCoO2は、~0.95W/mK(平均)と低い熱伝導率を示すことが判明したとする。

さらに、熱伝導率のon/off比は4であり、これは電解液やイオン液体などの液体を用いた熱トランジスタと比較して遜色の無い値だとしており、これらの結果、液体を一切使用しない全固体熱トランジスタの開発に成功したと研究チームでは説明している。

-

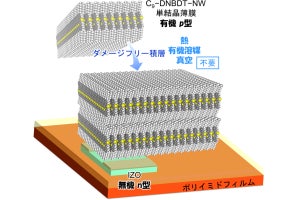

(a)全固体熱トランジスタの構造模式図。上部電極、活性層、固体電解質、下部電極からなる多層膜で構成されている。(b)全固体熱トランジスタの動作の様子。熱トランジスタを空気中で280℃に加熱し、上部電極に対して正の電圧を印加して電流を流すことで活性層をSrCoO3に酸化。逆に、負の電圧を印加して電流を流すことで、SrCoO2に還元させる (出所:北大プレスリリースPDF)

なお、研究チームは現在も、今回開発に成功した全固体型熱トランジスタの特性を改善するための取り組みを続けているとしている。