理化学研究所(理研)と科学技術振興機構(JST)は5月23日、半導体ナノ細線上に作製したジョセフソン接合において、磁場を加えることで超伝導電流が増幅される効果を詳細に研究し、これまで想定されていたトポロジカル相が関与していないことを明らかにしたと発表した。

同成果は、理研 創発物性科学研究センター 量子機能システム研究グループの佐藤洋介リサーチアソシエイト、同・松尾貞茂 基礎科学特別研究員、同・樽茶清悟グループディレクター、東京大学の上田健人大学院生、同・武重祐介大学院生、仏・PSL研究大学の鎌田大研究員、北京大学のホンキ・シュウ教授、スウェーデン・ルンド大学のラーズ・サミュエルソン教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

2つの超伝導電極の間に非常に薄い半導体や絶縁体を挟んでできるジョセフソン接合は、ある一定の電流(スイッチング電流)以下で、超伝導を示す性質がある。強い磁場下では超伝導は壊れてしまい有限の抵抗を示すが、超伝導薄膜の面直方向に弱い磁場をかけるとスイッチング電流が増幅され、接合により多くの超伝導電流が流れるという現象が報告されていた。

先行研究においては、この現象は未発見のマヨラナ粒子やトポロジカル相によるものであるとされていたが、ほかのマヨラナ粒子の研究に比べ磁場が100分の1程度と弱すぎることや磁場の角度依存性が示されていないことなど、未解明な事項があり議論が続いていた。

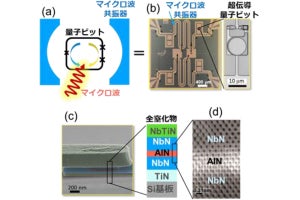

そこで研究チームは今回、ジョセフソン接合デバイスを作製し、実際に検証することにしたという。シリコン基板上に、北京大学でシュウ教授らが作製した高移動度の半導体ナノ細線InAsが散布され、ナノ細線の両端に超伝導体のアルミニウム電極(薄膜)を取り付け、それを堆積し、その上にナノ細線の電子密度を制御するためのゲート電極が取り付けられた。

これをもとに極低温における超伝導電流の磁場依存性の測定が行われたところ、超伝導電流は、クーパー対がアルミニウム電極間を流れることにより運ばれるが、測定の結果、アルミニウム電極薄膜の面直方向に10mTの磁場をかけたときに、スイッチング電流が増幅されることが確認されたとするほか、この増幅がゲート電圧、つまり接合の電子密度に依存しないこと、また面内方向の磁場にも依存しないことが確認されたとする。

-

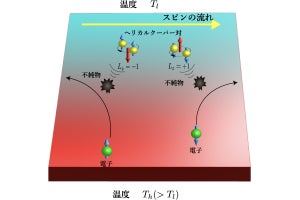

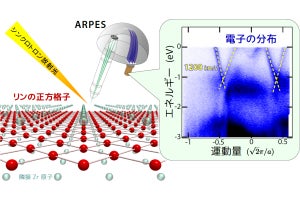

(左)デバイスの電子顕微鏡観察画像。超伝導電極(青:アルミニウム)とゲート電極(オレンジ:酸化アルミニウム)が、太さ80nmのナノ細線(InAs)上に作製されている。(右)磁束による準粒子トラップの模式図。通常、外部(電極)から準粒子が侵入することで接合の温度が上昇するが、磁束によってこれらの準粒子が捉えられ、接合部が冷却される。青色が低温、赤色が高温 (出所:理研Webサイト)

また、磁場を変化させる方向によって、この増幅より弱い磁場でヒステリシス(履歴)が現れる、つまりスイッチング電流値が掃引方向に依存することも確認されたとのことで、この結果は測定温度を変えても同様で、スイッチング電流の増幅がある10mTより弱い磁場でのみ確認されたとする。