京都大学は、従来の人工光合成技術では適用が難しかった、水に溶けない有機物を水によって還元変換する光触媒系の開発に成功したと4月23日に発表。これまで水分解と二酸化炭素(CO2)還元にほぼ限定されていた人工光合成反応を、有機物の変換反応に適用できることを示した。

-

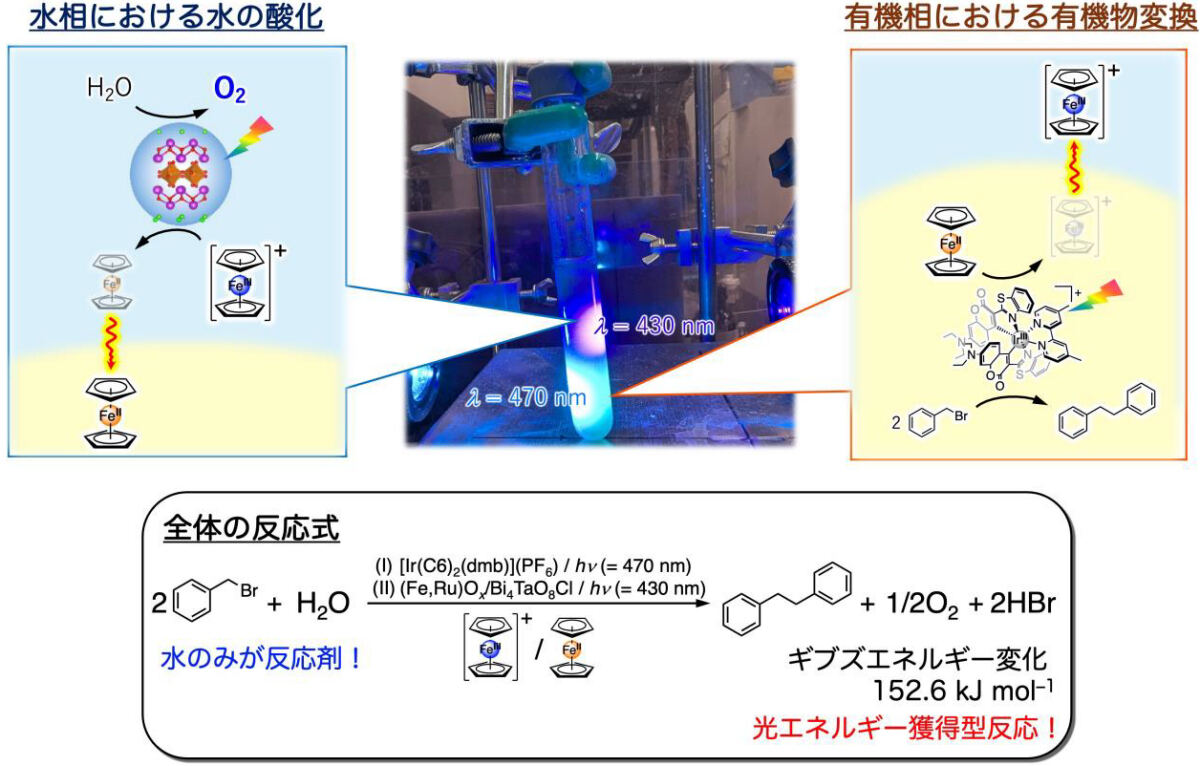

今回開発された光触媒反応系の概念図。水溶液相(水色)での水酸化(半導体固体光触媒)、有機溶液相(黄色)において有機物還元変換(金属錯体光触媒)の様子。フェロセニウム(Fc+)/フェロセン(Fc)が自発的な液相間電子輸送と、それによる酸化・還元反応の連結

(出所:京大ニュースリリースPDF)

同成果は、京大大学院 工学研究科 物質エネルギー化学専攻の中田明伸講師、同・板垣廉大学院生、同・阿部竜教授、中央大学 理工学部 応用化学科の張浩徹教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する機関学術誌「Journal of the American Chemical Society」に掲載された。

人工光合成は、クリーンで豊富な水を反応剤(電子・プロトン源)とし、投入した光エネルギー(太陽光が理想)を生成物中に蓄えることで、化石資源や電力などを必要とせず、燃料や化学品といった価値のある生成物を得られる可能性がある技術として研究開発が進む。しかし従来の人工光合成研究では、基本的に水の光分解による水素生成や二酸化炭素の還元による「C1化合物」(一酸化炭素、メタノール、メタンなどの炭素数1の化合物)の生成にその反応適用例が限定されていた。

一方、有機合成化学の分野では、光エネルギーを用いた有機物変換反応の研究が活発化している。光エネルギーを用いることで、従来より低い温度(室温など)での反応が可能になるなど魅力的だが、多くの反応で「犠牲試薬」と呼ばれる反応剤や添加物を必要としていた。犠牲試薬は、目的反応後に廃棄物となる反応剤であり、光触媒反応においては投入した光エネルギー以上のエネルギーを消費し、反応全体がエネルギー消費プロセスになる試薬を指す場合もある。

つまり、有機物の光変換反応を水のみを反応剤として進行させることができれば、従来は実証反応例が限定されていた人工光合成の適用範囲を広げられる可能性がある。しかし、多くの有機物は水に溶けないため、水を反応剤とした光反応は原理的に困難だ。

研究チームは、これまでの研究から、光エネルギーにより自発的に二相溶液間を移動し電子を運搬する有機金属化合物「フェロセン」と、その酸化した陽イオン「フェロセニウム」の性質に着目。この性質を利用すれば、異なる溶液相で分離された酸化反応と還元反応を結びつけ、水に溶けない有機物を水を反応剤として変換できるのではないかと着想を得た。

そこで今回の研究では、水と混和しない有機溶媒を用いた二相溶液を反応場に設定。水相で水の酸化、有機相で有機物変換をそれぞれに担う異なる光触媒を導入し、新しい光触媒系の構築を試みることにした。

水相では、研究チームが独自開発した「層状酸ハロゲン化物半導体粒子」が光触媒として用いられた。この半導体が可視光(波長430nm)を吸収し、水を酸化して酸素分子を生成。同時に、フェロセニウムを還元してフェロセンを生成する。生成されたフェロセンは水への溶解度が極めて低いため、水と混和しない有機溶媒「ジクロロエタン」により容易に抽出することが可能だ。

抽出されたフェロセンは次に、「イリジウム錯体光触媒」と反応基質となる有機物を共存させた上で、可視光(波長470nm)を照射。その結果、有機物が還元変換されると同時に、フェロセニウムが水相に再生成されたことが確認された。

このようなプロセスにより、水相において水を反応剤として汲み上げた電子を、フェロセニウム/フェロセン分子が有機相(ジクロロエタン相)へ自発的に輸送。これにより、有機相に存在する水に溶けない有機物を光還元変換することに成功した。

この2段階の光吸収を利用した方向選択的な電子輸送と、水反応剤による分子変換反応は、天然の光合成の電子輸送機構(Z-スキーム)と類似するものだ。混和しない二相溶液系と、その相間を光反応をトリガーとした自発的・方向選択的な電子輸送系をデザインしたことが、従来法では困難だった水に溶けない有機物の、水を反応剤とした変換が実現された。

今回の成果は、創薬や材料開発などに欠かせない多様で有用な有機合成を、光エネルギーとクリーンな水資源で実現する技術へと発展する可能性を秘めているとする。研究チームは今後、今回の光触媒系をさまざまな分子変換反応へ適用すると共に、電子輸送の効率を高めることで、(太陽)光エネルギー変換の観点でも意義のある技術へと展開することをめざすとのこと。