蛇口の構造、蛇口に関する部品名の解説

まずは、蛇口に関する基礎知識として蛇口の構造と蛇口に関する部品名を解説していきます。

蛇口の内部で水は、常に吐水口に向けて押し出される力を受けています。押し出されている水をせき止める部品を操作することで水量を調整しています。

蛇口の仕組みをシンプルに解説するとこのようになります。

この仕組みは、せき止める部品を操作する方法がハンドル式かレバー式かによって変わるため、別々に解説していきます。

また、蛇口に関する部品名では「ソケット」や「ニップル」などの使い勝手を向上する部品についても解説しています。吐水口を増やしたいといった悩みも解決することができるので参考にしてください。

ハンドル式水栓の構造

ハンドル式水栓は以下の部品で構成されます。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| ハンドルビス(色ビス) | 蛇口ハンドルを固定する。色付きの場合、水は青、お湯は赤で区別する。 |

| 蛇口ハンドル | 人が水量調整を行うために操作する。 |

| キャップナット(カバーナット) | 三角パッキンを固定する。 |

| 三角パッキン | ハンドルからの水漏れを防ぐ。 |

| スピンドル | 蛇口ハンドルの動きに合わせて上下する。 |

| 水栓コマ(コマパッキン、ケレップ) | 水をせき止めて吐水口に流れないようにする。スピンドルに合わせて上下する。スピンドルと分離した「落としコマ」、スピンドルにビスで固定した「固定コマ」、水の流量を抑える「節水コマ」がある。 |

水栓コマ(コマパッキン、ケレップ)…水をせき止めて吐水口に流れないようにする。スピンドルに合わせて上下する。スピンドルと分離した「落としコマ」、スピンドルにビスで固定した「固定コマ」、水の流量を抑える「節水コマ」がある。

ハンドル式水栓の場合、吐水口に向けて押し出されている水を水栓コマという部品がせき止めています。この水栓コマは、スピンドルという部品の回転に連動して上下に動きます。私たちが水を出そうと蛇口ハンドルを回すとスピンドルが回転しながら上に移動します。

水栓コマも連動して上に移動するので、せき止めていた水が流れ出し、吐水口から出てきます。ハンドルを回転することでスピンドルは徐々に上に移動していくので、回転量に比例して水量も増えていきます。

ハンドルを水を出すときと反対の向きに回転すると、スピンドルは徐々に下に移動していき、吐水口から出てくる水量が減ってきます。最終的に完璧にせき止めるまで水栓コマが下がると、吐水口から水が出なくなります。

レバー式水栓の構造

レバー式水栓は以下の部品で構成されます。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| レバーハンドル | 人が水量調節を行うために操作する。 |

| カートリッジ押さえ | バルブカートリッジを押さえる。 |

| バルブカートリッジ | 水量の調整を行う。 |

| Oリング | スパウト上下の水漏れを防ぐ。 |

| OVパッキン | スパウト上下の水漏れを防ぐ。 |

レバー式水栓の場合、吐水口に向けて押し出されている水をバルブカートリッジという部品がせき止めています。レバーの上下に連動して、バルブが開閉する仕組みになっており、水量調節が可能になっています。レバー式水栓には、レバーを上げると水が出る「上げ吐水式」と、レバーを下げると水が出る「下げ吐水式」の水栓が混在しています。

しかし、2000年4月から下げ吐水式が廃止され、上げ吐水式に統一されました。よって、今ではほとんどのレバー式水栓が、レバーを上げるとバルブが徐々に開き、レバーを下げるとバルブが徐々に閉まる仕組みになっています。

蛇口に関する部品名

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| スパウト(ノズル) | 蛇口のパイプ部分のこと。ナットで取り付けるタイプは蛇口のパイプそのものだが、バルブカートリッジに被せるタイプなど、蛇口本体と一体化したものもある。 |

| 吐水キャップ | 水道水に含まれるサビなどの細かい沈殿物をブロックする。お湯使用時に吐水部が熱くならないようにする「断熱キャップ」や、水に空気を含ませ水はね防止、節水効果がある「泡沫キャップ」、水の流れを整えて水はねを防止する「整流キャップ」がある。 |

| ソケット | 蛇口の取付穴に取り付ける部品。吐水位置を高くしたり、流し台に壁付の水栓を取り付けたりするための「延長ソケット」や、食洗機や浄水器を取り付けるための「分岐ソケット」、蛇口の取付穴を増やす「二又ソケット」、蛇口の凍結を防ぐ「凍結防止ソケット」がある。 |

| ニップル | 蛇口の吐水部に取り付ける部品。ホースを取り付けやすくしたり、水を分岐させ吐水口を二口、三口にしたりすることができる。 |

蛇口の分類と種類

ここからは、蛇口の分類と種類について解説していきます。自宅の蛇口がどの種類の蛇口か判断することができるので、蛇口を交換しようと思っている方に役立つ内容になっています。

蛇口を交換する際は、基本的に同じ種類の蛇口にしか交換できません。同じ種類の蛇口でも交換できるか判断しないといけないポイントがあるため注意が必要ですが、まずは自宅の蛇口の種類を知らないことには始まりません。どの種類の蛇口を探せばいいのか分からないという方はぜひご覧ください。

蛇口の3つの分類基準

蛇口は以下のような基準によって分かれます。

- 単水栓か混合水栓か

- ハンドル式かレバー式か

- 壁付き台付か

それぞれの分類基準について詳しく解説しているのでご覧ください。

単水栓か混合水栓か

水またはお湯の1種類のみが出る蛇口のことを「単水栓」といい、水とお湯の切り替えが可能な蛇口のことを「混合水栓」といいます。

さらに、混合水栓の場合は取付穴の数にも違いが出てくるので気を付けてください。取付穴が1つのものを「ワンホール」、取付穴が2つのものを「ツーホール」といいます。

ハンドル式かレバー式か

水を出したい・止めたい時、私たちは蛇口のハンドルかレバーを用いてコントロールします。蛇口の構造でも解説したように、ハンドル式の場合は水栓コマが、レバー式の場合はバルブカートリッジが連動して動くことで水量の調節が可能となっています。

しかし、ハンドルよりレバーの方が使い勝手がよいと感じる方は、ハンドル部分をレバーに付け替えて使用しています。

あくまでもハンドル部分を変えるだけなので、水栓コマで水量を調整していることに変わりはありません。なので、厳密にいうと、「水量の調整方法は、水栓コマかバルブカートリッジか」という基準になります。

壁付か台付か

壁付か台付かは蛇口の取り付け位置の違いです。名前の通り、壁に直接取り付けるか、キッチンなどの台に取り付けるかという違いがあります。

また、台付の蛇口を使用していた箇所で、壁付の蛇口を使用したいという方は、延長ソケットを用いると解決するかもしれません。

業者に交換を依頼するよりも費用を抑えることができるので、DIYに慣れている方はぜひご検討ください。

蛇口の種類

続いて、蛇口の種類を単水栓と混合水栓に分けて紹介していきます。

また、タッチレスなどの便利な機能が付いた蛇口については、特殊な蛇口として紹介していきます。さまざまな種類の蛇口が存在するので、用途に応じて最適な蛇口が見つけられるはずです。

単水栓

横水栓

吐水口が動かない最もシンプルな水栓。壁や屋外用の水栓柱に取り付けて使用する。

立水栓

吐水口が動かない水栓。洗面台などの天板に取り付けて使用する。

万能ホーム水栓

スパウトが360度回転する水栓。上向きにすると直接水を飲むこともできる。学校や公園でよく使われる。

自在水栓

スパウトが長く、横方向に回転する。大きいものを洗うシンクに向いている。

横型自在水栓

ハンドルが横についている自在水栓。水栓上部の空間が狭い場所にも取り付けることができる。

立形自在水栓

キッチンのシンクなどに取り付ける自在水栓。飲食店の厨房などで使われる。

衛生水栓

吐水口の下にハンドルが付いた水栓。汚れた手で触れても水が洗い流してくれるので、ハンドルをきれいに保つことができる。

カップリング付き横水栓

ホースを差し込みやすく、抜けにくいように、吐水口に斜めの凸凹(カップリング)が付いた水栓。

双口水栓

吐水口とハンドルが二つずつある水栓。一方にホースを付けたままにしておき、もう一方を通常使用したい場合に便利。

U型双口水栓

双口水栓をU字型にした水栓。ハンドルがどちらも上向きについているため、ハンドルをひねりやすい。

散水栓

庭や駐車場などに埋設した水栓ボックスの中に設置する水栓。庭木の水やりや洗車に使用する。吐水口が上を向いているため、ホースを取り付けやすい。

洗濯機用水栓

洗濯機の給水ホースを直接つなぐことができる。吐水口にアダプターをつける必要がないので、水漏れの心配が少なくなる。

カギ付水栓

ハンドルの代わりに着脱できるカギを使って吐水・止水を操作する。共用部分や屋外の水道の無断使用を防ぐことができる。

混合水栓

シングルレバー混合水栓

一つのレバーを上下左右に操作することで、水量・水温の調整ができる水栓で、片手で操作ができるため、手がふさがりやすい作業が多い場所に向いています。

レバーを上げると吐水、下げると止水が可能で、レバーを一番右に向けると水だけが出てきて、左に向けるにつれお湯が徐々に出ます。最終的にレバーが一番左に向くと、お湯だけが出てくる構造です。

ツーハンドル混合水栓

水用のハンドルとお湯用のハンドルの二つのハンドルが付いている水栓。水温を調整したい時は、それぞれのハンドルの回転量で調整することになるため、決まった温度の水を出すことは難しい。

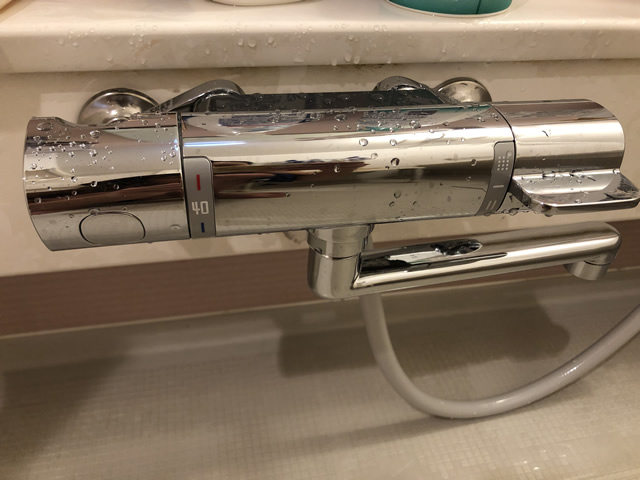

サーモスタット混合水栓

主に浴室で使われる水栓。温調ハンドルで指定した温度の水になるよう、サーモスタットカートリッジという部品が冷水・温水を混合してくれる。

一度指定した水温になると、その温度を出し続けてくれるので、水温の安定性がとても高い。水量の調整や、シャワーとカランの切り替えは切替ハンドルによって容易に操作することができる。

コンビネーションタイプ(シャンプー水栓)

主に洗面台で使われる水栓。取付穴が二つあり、一方の取付穴に水量・水温を調整するレバーが、もう一方の取付穴に蛇口部分が取り付けられる。髪を洗うためにシャワーが付いていることが多く、スパウトの高さを変えられたり、蛇口の先端が伸び縮みしたりする。

特殊な蛇口

センサー式(タッチレス)

蛇口にセンサーが埋め込まれており、センサーに手をかざすだけで水の吐水・止水をコントロールすることができます。

センサーが反応して水が出た後、一定時間が経過すると自動で水が止まるものを「センサー式」といい、センサーが反応するたびに吐水・止水が切り替わるものを「タッチレス水栓」といいます。

ハンドルやレバーに直接触れる必要がないため、蛇口を汚してしまう心配がない。蛇口を清潔に保つことができるうえ、汚れを清掃する手間、ストレスをなくすことができます。

ただし、蛇口本体の値段が高く、故障した場合の修理費用も高くなってしまう、停電時に使えなくなる可能性があるといった難点も存在する。

オートストップ(自閉式)

蛇口に吐水用のボタンが付けられており、ボタンを押すと一定時間吐水する。公共施設のトイレや、銭湯などで見かけるタイプの蛇口。吐水量が決められているので節水効果が高くなっている。

浄水機能付き水栓

浄水器と一体型の水栓。キッチンで飲用水を出すために設置される。浄水器を設置する必要がなくコンパクトに使用することができる。スパウトに浄水カートリッジが収納されているタイプと、シンク下に専用装置を取り付けておくビルトイン型の2種類がある。

蛇口の場所・用途別のおすすめ

蛇口に関する基礎知識や、蛇口の種類を一通り解説したところで、蛇口の設置場所・用途ごとにおすすめの蛇口を紹介していきます。キッチン、洗面台、浴室、洗濯機、屋外の5つの場所でおすすめできる蛇口を紹介しているので、交換やリフォームをしようと思っている方はぜひ参考にしてください。

キッチン

キッチンの蛇口には、レバー式またはセンサー式で、流し台と吐水口の距離がある蛇口がおすすめです。キッチンで水を使うとなると、料理の油汚れや、食器洗いの洗剤がついた手で使用することが多いと思います。

ハンドル式の蛇口だと手についた汚れで直に触れて水を出すことになるため、使い終わりにハンドルを洗い流す必要が出てきます。汚れを洗い流す手間もありますし、最後に水気をしっかりと取らないと、水垢などが発生し衛生上もよくありません。

レバー式であれば、手の甲や、肘でレバーを操作することができるので、レバーを汚してしまう心配がありません。

センサー式であれば、そもそも非接触で吐水の操作をするので衛生面では一番優秀です。また、流し台と吐水口の距離があると食器洗いがやりやすくなったり、深さがある容器に水を入れやすくなったりします。

流し台が深い場合は必然的に吐水口との距離が生まれるのであまり考えることはありませんが、流し台が浅い場合は距離を生む工夫が必要になります。

簡単な例として、スパウトの形状を工夫することが挙げられます。スパウトの形状には、「ストレート」、「グースネック」、「フレキシブル」、「L字」といったタイプがあります。

ストレートはまっすぐに伸びたスパウトなので、高さはそれほど高くありません。

グースネック、フレキシブル、L字はそれぞれ湾曲したデザインのスパウトなので、高さを生むことができます。流し台と吐水口の距離があると水はねを心配する方が出てくると思いますが、泡沫キャップや整流キャップを吐水口に付けることで水はねを防ぐことができるのでご安心ください。

普段から自炊をよくする人であればシャワーホースの機能を、飲料水にこだわりのある人であれば浄水機能を上記の蛇口に付け加えると使い勝手がよく、自身の用途にあった蛇口にすることができます。

洗面台

洗面台の蛇口もライフスタイルによっておすすめの種類が変わってきますが、レバー式またはセンサー式はどなたにもおすすめできます。

なぜなら、キッチンと同様に汚れた手で使用する機会が多いためです。外出後やトイレの後などに手の菌を洗い流すとなればほとんどの人が洗面台の蛇口を使用しているのではないでしょうか。

ハンドル式の場合、使用後にハンドルを洗わないとせっかくきれいにした手に再びハンドルの菌が移ってきます。

レバー式であれば、直接手で吐水の操作しないことに気を付ければ、菌がレバーにつくことはありません。いちいち気にするのが面倒だという方は、センサー式が合っているでしょう。

また、手を洗う以外に特別な使い方をしない方であれば単水栓で問題ありませんが、洗面台で洗髪する方であれば混合水栓でシャワー機能やシャワーホースの機能付きの蛇口がおすすめです。

さらに、バケツや花器などの深さがある入れ物に水を入れたい方であれば、吐水口と洗面器面の高さが必要になってきます。

浴室

浴室で使用する蛇口はサーモスタット混合水栓がおすすめです。

水温調整が温調ハンドルで水温を指定するだけなのでとても簡単にできます。給湯器の温度設定でお湯の温度を一定に保つこともができるのですが、洗顔時は皮膚の乾燥ケアのためにぬるま湯にしたい、といったように少し温度を下げたい場面もあると思います。

そんな時でもすぐに温度を調整することができます。

浴室の蛇口となるとサーモスタット混合水栓かツーハンドル混合水栓のどちらかになると思いますが、この便利さからほとんどの家でサーモスタット混合水栓が採用されています。

また、ツーハンドル混合水栓を利用したことがある方は、水温を適温にした後ハンドルを触っていないのに、一瞬水温が上がったり下がったりするという経験をしたと思います。

これは、水圧の変化で水、またはお湯の水量が一瞬変化したことにより起こる現象です。サーモスタット混合水栓ならこのような現象も起こらないので、ストレスフリーでお風呂の時間を過ごすことができます。

洗濯機

洗濯機におすすめの蛇口は、洗濯機用水栓です。

洗濯機の給水ホースと蛇口を簡単につなぐことができます。賃貸などの場合は、洗濯機置き場の近くにすでに蛇口が付いていることがほとんどだと思います。

その蛇口が洗濯機用水栓でなければ、ニップルという部品を蛇口の吐水部につけることで、洗濯機の給水ホースと蛇口をつなぐことができます。

新しく家を建てたり、リフォームをするという方であれば、洗濯機用水栓を取り付ければニップルを後付けすることなく使用することができるのでおすすめです。

しかし、水栓の高さが低いと洗濯機を設置できなくなるので要注意です。業者が考慮してくれると思いますが、念のため使いたい洗濯機が設置できるかの確認をしておく方がよいでしょう。

屋外

庭でガーデニングをしたい方や、駐車場で洗車をしたい方は屋外にも蛇口が必須になるでしょう。

シンプルな横水栓、ホースを取り付けやすいカップリング付き水栓、ホースを付けたまま別の用途にも使える双口水栓などがおすすめです。

すでに屋外に蛇口があり、吐水口を増やしたいという方は、水を分岐させるニップルを吐水口に取り付けると、二口、三口の蛇口と同様に扱うことができるようになります。

また、広い庭の植物にまとめて水をやりたい、水栓柱と駐車場の距離が長いという方は、散水栓が便利です。

いずれの場合でも、散水栓にホースをつなぐことができるので、長いホースを用意する必要がなくなります。

古い蛇口でよくあるトラブル

蛇口はなにかトラブルが無い限りは使い続ける人が多いと思いますが、古い蛇口を使い続けることで以下のようなトラブルが起こりやすくなります。

- 蓄積されたサビが水に混ざる

- 経年劣化による水漏れリスクが高くなる

- ハンドルが動きにくくなる

蓄積されたサビが水に混ざる

蛇口を長期間使用することで、内部の金属部分が錆びてしまい、それが水に混入してしまうトラブルがあります。

サビが混ざると水の色が変化したり、味やにおいが変化してしまう場合があり、サビの種類によっては飲んでしまうと健康に影響を及ぼすことがあります。

少量であれば問題はありませんが、その状態では後々健康被害が出る可能性もありますので、早めの対処が必要になります。

経年劣化による水漏れリスクが高くなる

古い蛇口を使用していると、内部の部品が経年劣化を起こし、その結果突然水漏れが発生してしまうトラブルがあります。

水漏れが発生する原因となるパーツを交換することで水漏れは解消しますが、古い蛇口の場合、そもそも修理に使うための新しいパーツが製造終了や在庫切れというケースも考えられます。

また、水漏れの原因が内部部品の劣化ではなく、蛇口本体が劣化しすり減っているといった場合、パーツの交換ができず、そのままでは水漏れを解消することができませんので注意が必要です。

ハンドルが動きにくくなる

長期間、蛇口を使用し続けるとハンドルとの接続部分が錆びついたり、汚れが蓄積する、内部部品が劣化する等で、ハンドル自体が動きにくくなってしまうケースがあります。

動きにくさを解消するためについ、力任せにハンドルを回して修理しようとする人も少なくありませんが、無理やり修理すると水栓の破損や水道管の破損を招き、さらなる二次被害が発生する可能性もあります。

そのため、古い蛇口のハンドルに動きにくさを感じる場合が、念の為業者に点検してもらうのがいいでしょう。

古い蛇口の対処方法

本記事をご覧になっている方の中には、今の蛇口がまだ使えるので、本当に交換するかどうか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もしも設置から長い年数が経過した蛇口を使用している場合は、その蛇口を使い続ける危険性があることも理解しておきましょう。

蛇口の耐用年数

蛇口の耐用年数は一般的に10年と言われています。

使用頻度によって耐用年数も変化してきますが、設置から10年以上経過している蛇口は古い蛇口と考えて交換するかどうかを検討してください。

古い蛇口の危険性

古い蛇口を使い続けると水漏れの危険性が高くなります。

耐用年数内の蛇口であれば、一部の部品の劣化による水漏れであることがほとんどですが、古い蛇口になると全体的な老朽化による水漏れである可能性が高いです。

気が付かないうちに水漏れをしていて、床材を腐食させてしまったなどのトラブルにもつながりかねないので、古い蛇口は交換した方が安心できます。

交換手段

蛇口を交換する場合は、水回りの修理業者に依頼して交換してもらう方法がおすすめですが、DIYで交換することも可能です。

DIYする場合に必要になる道具や注意点、業者依頼する場合の料金相場を紹介していきます。

DIYで交換

蛇口の交換には以下の道具を揃えておくと対応できます。

- モンキーレンチ

- プラスドライバー

- マイナスドライバー

- 精密ドライバー

- 六角レンチ

- ウォーターポンププライヤー

- 平らな金属の板

- ラジオペンチ

- 金槌

- パイプレンチ

- 蛇口専用工具

DIYは業者に頼まない分、費用を抑えることができますが、水漏れなどのトラブルを誘発する危険性もあります。

他のトラブルを防ぐためにも、作業をしていて部品がなかなか外れない、分からない工程に直面したといった場合は無理することなく業者に依頼するようにしましょう。

修理業者に依頼して交換

蛇口交換の料金相場は以下の通りで、この料金に部品代が加算されます。

| 蛇口の種類 | 費用相場 |

|---|---|

| 単水栓(壁付)交換 | 8,000円~12,000円 |

| 単水栓(デッキ式)交換 | 8,000円~12,000円 |

| 混合水栓(壁付) | 10,000円~14,000円 |

| 混合水栓(デッキ式) | 10,000円~14,000円 |

| 混合水栓(ワンホール) | 10,000円~14,000円 |

※相場から安すぎる作業工賃を広告している業者に依頼すると高額請求の被害に遭う可能性が高いので、注意して業者を決めるようにしましょう。

まとめ

本記事では、蛇口の種類や部品名、構造を解説し、蛇口の使用場所や用途ごとにおすすめの蛇口を紹介してきました。

蛇口の使用用途は人によって異なるため、使用状況をイメージした選択が重要になります。さまざまな観点からおすすめの蛇口を紹介してきたので、蛇口選びの手助けにしていただければと思います。

おすすめ業者4選

※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

PR