蛇口からの水漏れに対する応急処置と対処方法

蛇口から水漏れしている状況に遭遇したら、とにかく落ち着いて、元栓を止めることから始めましょう。

それほど激しく水漏れしているわけでなければ、まず蛇口や水栓のどの箇所から水が漏れているのか、目視で確認するようにしてください。

まずは元栓を締めて水の流れを止めます。それから蛇口・水栓を分解し水漏れ箇所を特定します。そして部品交換を行うことが一般的な手順になります。

最初にしなければならないことは水を止めることです。

蛇口に繋がる配管に設置される「止水栓(元栓)」を締めて、元となる水の流れを止める必要があります。チョロチョロやドバドバなど水の勢いや漏れ方の違いがあったとしても、まずは水を止めることが肝要。水が出続けていると水道代が上がることはもちろんですが、溜まった水が下の階へ流れてしまう可能性もあります。

そもそも、水漏れ修理は蛇口や水栓を分解しますので水が流れたままですと作業が行えません。

止水栓は蛇口に繋がる給水管に設置されています。洗面所であれば洗面台の下、キッチンであればシンク下の収納部分にあるはずです。

多くのケースでは手で回せる場合が多いでしょう。場合によっては回すためのハンドルが付いておらずマイナスドライバーで締めるタイプもあります。

蛇口・水栓の特定と分解

止水栓を締めて、水の流れが止まったら水漏れ箇所を特定し、分解します。

バルブや締め付けているナットを締め直すだけで水漏れを解消するケースもありますが、それでも水漏れが止まらない場合は蛇口自体を分解しなければなりません。

蛇口のハンドルやその周辺なのか、吐水している箇所なのか、場所を限定して分解していきます。このとき、分解を行う場所は水漏れしている箇所に限定しましょう。水漏れしていない部分まで分解してしまうと、別の水漏れを引き起こす恐れがあります。

そして分解するときに重要になってくることは分解手順を把握しておくことです。違う手順で組み立てると新たなトラブルを誘因してしまう可能性も。

分解するときにその手順一つひとつをスマホで撮影しながら進めることをおすすめします。

部品の交換・取り替え

原因となる水漏れの箇所を把握できたら、必要な部品を調達し、取り替えを行います。

部品を調達するときに一番手っ取り早い方法は交換したい部品をもってホームセンターに行き、同じ部品を探す方法。

DIYブームということもあり、昨今のホームセンターは水栓や蛇口のパーツも数多く揃えていますから、調達したい部品を持って行けば同じ物を探すのも手間がかかりません。

同じ口径のパーツでもネジの部分がインチ規格、ミリ規格などありますから、ピッタリと同じものになるように店員さんに相談しながら購入しましょう。

蛇口の水漏れが発生する場所と特徴を理解する

単に蛇口といっても、自宅で使用している場所によって使い方が異なります。使用目的の違いによって取り付けられている水栓にはそれぞれ特徴があります。

調理をするキッチン、歯磨き・洗顔を行う洗面台など、それぞれの場所によって蛇口や水栓には求められる機能に違いがあります。

キッチン、洗面台、風呂場、洗濯機用にどのような違いがあり、その場所にどのような水栓が付けられているか確認してみましょう。

キッチン

料理と食器洗いという作業で利用するキッチンのシンクでは、シングルレバータイプの蛇口が多いのではないでしょうか。

レバー1つで操作でき、調理中に濡れた手でも温度や流量の調整がしやすいことが、このタイプの水栓の特徴です。

ヘッド部分がシャワーに対応していたり、水を跳ねにくくする泡沫吐水機能があったり、食洗機を取り付けるために分岐水栓になっていて他の場所の蛇口より多機能です。

しかし、多機能であることから水漏れがどこで起こっているのかが把握しづらいという側面もあります。

油や洗剤を多く使うこと、お湯と水を頻繁に切り替えること、シャワーを伸ばしてシンクの掃除をすることなど使い方も多様。そのため、キッチンの蛇口は水漏れしやすいと言えるでしょう。

洗面台

毎食後に歯を磨き、身だしなみを整える場所での洗面所は、デザイン性よりも機能性が重視される傾向にあります。

洗面台でシャンプーすることや、掃除で使うバケツの水くみをスムーズに行えることなども想定されるので、ホースを引き出せるシャワータイプが設置されることも多いでしょう。

洗面台の蛇口の使い方がキッチンやお風呂場と異なる点は、水温の変更を頻繁に行う事。そのため、レバーの温度調整が酷使されるケースがあります。レバーの可動部に負担がかかることも少なくありません。

スパウト(吐水口)と本体(操作部)が離れて設置されているコンビネーションタイプなら、水漏れ箇所の特定は比較的しやすいでしょう。

タイプによって水漏れ箇所の特定がしやすいか、しにくいか大きく分かれるのが洗面台に設置される蛇口です。

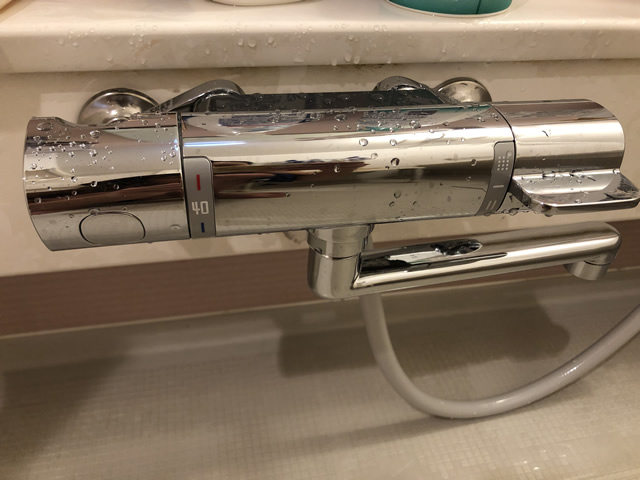

風呂場

お風呂場の蛇口がキッチンや洗面台と異なる点は、シャワーとカランの切り替えがあること。また長時間、高い水温で使い続けることなどが挙げられます。

水栓の本体部分で温度を調整するサーモスタット混合水栓が現在の主流といえるでしょう。

シャワーヘッドで水圧の調整機能があるのもお風呂場の蛇口の特徴。そのため、高い水圧で使い続けことも多く、蛇口だけでなくホースの破損による水漏れも懸念されることが他の場所と異なります。

洗濯機用

洗濯機を設置する場所には専用の蛇口があります。洗濯機に給水することに特化した蛇口ですので、シンプルな単水栓が一般的です。

水を「出す」「止める」の動作を簡単に切り替えることができるタイプや、万が一ホースが外れてもストッパーによって自動的に水を止めることができるタイプに大別されます。

他の場所の蛇口と大きく異なる点は、常に洗濯機に繋がるホースに水が満たされている状態であること。万が一水漏れが発生するとかなりの水量が漏れてしまうので丈夫な蛇口であることが求められます。

シンプルな構造であることから水漏れ箇所の特定がしやすいといえるでしょう。

よくある混合水栓の3つの種類

これまでご紹介した様に蛇口は設置されてる場所ごとに特徴が異なります。

家庭の蛇口で使われる水栓、特にお湯と水を混合で使う水栓には大きく3つの種類があります。

水とお湯をそれぞれ調整できる「ツーハンドル混合水栓」、ひとつのレバーで調整する「シングルレバー混合栓」、温度調整機能を内蔵した「サーモスタット混合栓」に大きく分かれます。

それぞれで水漏れにおける適切な応急処置・修理の対処法に違いがあります。蛇口の種類の違いを理解して、対応力を高めましょう。

ツーハンドル混合水栓

お湯と水を切り替えるために、また、湯量と水温を調整するために、それぞれに回すハンドルがある混合栓です。

多くの場合はハンドルの上部に赤と青の目印が付いている、シンプルな構造の水栓です。ハンドルを回転させることで吐水・止水を行い、ハンドルに接続されたスピンドルが上下することでコマパッキン(ケレップ、コマの形をしたゴムパッキン)が水を押さえます。逆方向にハンドルを回すとスピンドルが上がり吐水する仕組みです。

構造が単純であることから壊れにくく、比較的修理も簡単に行うことができます。

シングルレバー混合栓

1つのレバーで水量、水温の調整を行えるタイプの混合栓です。

上下方向にレバーを動かすことで吐水と止水、水量の調節を行います。お湯と水の切替、および湯温の調整を行うにはレバーを左右に動かします。キッチンや洗面台で最も普及したタイプといえるでしょう。

ひとつのレバーで水量も水温も調整できますから操作は簡単で便利な水栓ですが、内部構造は単水栓やツーハンドル混合栓と比較すると複雑。その分水漏れ箇所の特定や修理の難易度も高まります。DIYに慣れていないと見た目以上に手強い水栓と言えるでしょう。

サーモスタット混合栓

お風呂で用いられることが多いタイプの水栓で、温度を調整するためのハンドルが付いています。水温の目安となる数字が付いており、予め想定する温度を決めてから吐水することが可能。

42℃以上(モデルによって異なります)の高い温水にするにはストッパーを解除するボタンを押してからでないと回すことができないようになっており、急に熱い温水がでて火傷することを防ぐ機能も。水量や吐水・止水を調整するためにはシャワーとカランを切り替えるハンドルを使います。

名称にもある「サーモスタットカートリッジ(温度調整バルブ)」によってお湯と水の割合が蛇口内で自動で調節され、一定の温度のお湯を使い続けることができます。構造が複雑なこともあり修理のレベルは高く、DIYを得意とする人でないと修理は難しいでしょう。

蛇口の水漏れで考えられる原因となる箇所4例

そもそもなぜ蛇口や水栓の水漏れが発生してしまうのでしょうか。多くの場合は以下で紹介する4つの箇所に起こるトラブルが原因です。

- 内部パーツであればナットやボルトの緩みやパーツ自体の劣化

- フィルターのつまりによるもの

- パイプに起因する水漏れ

- 蛇口そのものではなく蛇口に繋がる根元に原因がある水漏れ

この4箇所で想定される水漏れの原因を紹介します。

例1:ナットやボルトの緩みと内部パーツの劣化

蛇口や水栓のハンドル・レバー・接合部などから、ポタポタ、チョロチョロと水が垂れ流れている症状には2つの要因が考えられます。

1つ目はナットやボルトの緩みです。この場合は該当箇所を締め直すことで水漏れは解消するでしょう。

2つ目はパッキンやバルブなどの内部パーツの劣化や摩擦です。

どのようなタイプの蛇口や混合水栓であってもポタポタ・チョロチョロといった水漏れである場合はおよそこの2つの症状によって引き起こされています。

この段階であればまだ初期症状ともいえる状況。すぐに修理できることが多いでしょう。

例2:フィルターやカートリッジの汚れや劣化

ハンドルや蛇口の付け根などではなく、蛇口の水が出る部分、吐水口からポタポタと少ない量の水漏れが止まらない場合は、吐水口内にあるフィルターなどが汚れている可能性があります。

水栓の種類にもよりますが吐水口には整流するために網目状のフィルターが設置されています。また、浄水機能がある水栓であれば濾過するためのフィルターが付いている場合もあります。

特にキッチン蛇口の水漏れの原因として多いです。吐水口からの水漏れである場合はこの部分をチェックするようにしましょう。

例3:パイプの根元の水漏れ

蛇口のパイプの根元や、水量や水温を調整するレバー付近、その周辺から水が漏れている場合は、より複雑な状況が考えられます。疑われる原因は3つです。

1つ目はナットの緩み。蛇口や水栓を取り付けているナット自体が緩んでいる可能性があります。

2つ目はコマパッキンやカートリッジなどの内部パーツの劣化です。特にパッキンはゴム製が多く、経年劣化が起こりやすい素材です。

3つ目は2つ目と同様に内部パーツですが、汚れの付着に起因する水漏れです。蛇口や水栓の種類やタイプによって異なりますが、排水口の近くではなく根元付近にフィルターやカートリッジが装着されていることもあります。

どちらにしてもそれらのパーツを分解して確認する必要があるでしょう。

例4:蛇口の根元や壁に設置されている部分の水漏れ

キッチンであればシンクから出ている部分、洗面所であれば洗面台から出ている部分、洗濯機用蛇口であれば壁に接続された部分など、それぞれの箇所で蛇口が取り付けられている設置部分に起因する水漏れには、大きく2つの要因が考えられます。

1つ目は蛇口を設置しているねじ巻き状の接続部分の劣化や摩耗です。

2つ目は蛇口や水栓に接続している配管内部のつまりです。ねじ巻き部分であればねじ巻き部分を補修すれば収まるケースも多いですが、配管の場合は配管内部の掃除が必要。配管がつまって水が出てこないという状況も想定されます。

蛇口や水栓における水漏れは「ナットやボルトの緩みと内部パーツの劣化」「フィルターやカートリッジの汚れや劣化」「パイプの根元の水漏れ」「蛇口の根元や壁に設置されている部分の水漏れ」の4つに分類されることが多いでしょう。

水漏れしていると思ったら、どこから水漏れが起こっているかの把握を行い、止水栓や大元の水道元栓を締めて水の流れを一旦止め、その後で実際に水漏れ原因を突き止めていくのが、スムーズな確認方法になります。

蛇口の水漏れ修理を自分ができるかの判断基準

蛇口や水栓の水漏れの修理を自分自身で行うのか、それとも水漏れ修理専門の業者に依頼するべきかの判断基準となるポイントを紹介しましょう。

水の勢いが強い、原因を特定することができない、そもそも修理する自信がない、センサー内蔵の最新の水栓である、使用期間がどれくらいあるか、これら5つの判断基準を解説します。

水が漏れる勢いが強い

ドバっと勢いよく水漏れしている場合には、水道修理業者への依頼を検討してみましょう。

このような場合、ねじの緩みが発生しているケースや内部パーツ単体の劣化というだけでなく、複数のパーツ破損や水栓自体の故障が考えられるため、水栓そのものを交換しなければならないケースが考えられます。

また、内部パーツをうまく交換できたとしても、水漏れを止められなかったり、止められたとしてもすぐに水漏れが始まったりと、結果的に修理費用がかさむこともあります。

漏れる水の勢いが強い時は初めから専門業者に依頼することも視野に入れておきましょう。

原因がわからない

「蛇口の水漏れで考えられる原因4例」でご紹介したように内部のパーツなのか、パイプなのか、設置元の問題なのかなど、順番に原因を探っていてもどこに原因があるのかわからない場合には、迷わず専門業者に相談するべきでしょう。

修理する自信が無い

水漏れが発生している場合は、まず止水栓をしめて、水漏れ箇所の特定をするわけですが、そもそも蛇口や水栓のパーツを分解するためには修理工具が必要になってきます。

ナットやボルトを締めたり緩めたりするためには「モンキーレンチ」が必要となってきます。それ以外にもパーツを取り付けるねじを回すための「ドライバー」、蛇口内の小さなパーツを落とすこと無く拾い上げるための「ピンセット」などが最低限必要です。

蛇口や水栓自体を取り外さないと原因の特定ができない場合には「水栓レンチ」といった一般には馴染みのない工具も用意しなければなりません。

このような工具が手元に無い場合は自分で修理することは難しいでしょう。そもそもあまり器用ではない、DIYは苦手だ、という方は、水漏れで水道代が余計にかかってしまいますし、水が下の階に漏れて迷惑をかけしまう可能性があるのでムリをしてはいけません。

修理する自信がないな、と感じたら水道専門の修理業者に依頼することを検討しましょう。

センサー内蔵の最新の水栓である

最新の水栓では手を近づけるだけで水を止めることができるセンサーを内蔵したモデルもありますが、このような電子機器が内蔵される水栓や蛇口は注意が必要です。

無理矢理に分解すると故障の原因となるだけでなく、最悪の場合、本体自体を交換しなければならなくなります。

センサー付きのタイプの場合は、ムリな確認や分解などは避けた方が良いでしょう。

使用期間が10年は経っている

蛇口や水栓は毎日、かなりの時間や回数で酷使しています。

使い始めてから10年を経過している場合には単一のパーツの交換・修理だけでは水漏れが解消しないケースがあります。経年劣化によって蛇口や水栓自体が劣化していると、水栓全体を交換したほうが確実に水漏れを抑えることができますし、場合によってそのほうがコストはかかりません。

まずは、使用し始めてから10年経っていないか、確認しましょう。

自分で修理できないと思ったらムリせず街の水道修理業者に依頼しよう

最初はチョロチョロ程度でも、どんどんと強く水漏れしてくることが考えられます。

またはパーツを外しても原因を特定できなかったり、そもそも自分で修理をする自信が無かったり、使い始めて10年以上を経過していたりするのであれば、水道修理の専門業者に依頼しましょう。

まずは、止水栓を閉め、水漏れ自体を止めてから専門業者へ連絡するようにしましょう。

まとめ

蛇口や水栓の修理を自分で行うメリットは、水漏れ発生に対して即座に対応できること、そして修理のコストを抑えられることです。

しかし、中途半端な修理を行ったために、かえって費用がかさんでしまった、ということもありえます。「自分で修理するのは自信がない」と感じたら、ムリをせずに水道専門業者に依頼しましょう。

もし、自分で修理する際には「レバーやハンドルは強く締めすぎない」「水の流れは正常かを点検」「バルブ・ナットの締まり具合に問題がないか確認」を適切に行いましょう。

また、水が止まりにくいと感じたり、レバー・ハンドルが固くなったりしたら、早めにメンテナンスすることで水漏れの予防に繋がります。

水は電気、ガスと共に生活するうえでとても重要なインフラ。どこでどのような生活を行う場合でも必要な存在です。しかも水漏れは「絶対に起こらない」と言い切れないトラブル。ですから「水漏れが起きたらどうしなければならないか」ということを理解したり、対応できるスキルを身につけておくことは、今後も必ず役に立つはず。

実際に自分で修理をしなくても、どうすれば良いのかを頭の片隅においておくだけで、いざ水漏れが発生したときに慌てることがありません。ぜひ役立ててくださいね。

おすすめ業者4選

※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

PR