差別化要因となるパワー半導体は内製にこだわり

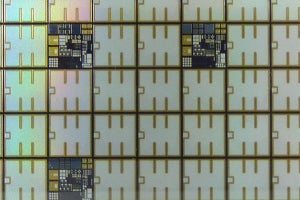

実はデンソー、本格的に半導体を手掛け始めた時期は1967年(IC研究所を設立)と意外と古い。その後、1975年に本社ウェハ工場を立ち上げ、以降、1991年に幸田ウェハ工場、2012年に岩手ウェハ工場、2020年に広瀬ウェハ工場と次々と前工程工場を立ち上げ、内製を進めてきた。そのほとんどが外販をしない、内部での利用となるが、その売り上げ相当額は2021年は約4200億円。これは、車載半導体の売り上げのみで見ると、首位のInfineon Technologiesが6959億円、2位のNXP Semiconductorsが6085億円、3位のルネサス エレクトロニクスが5085億円、4位のSTMicroelectronicsの4772億円に次ぐ5位の規模となるという。

システム競争力の最大化を目指した取り組みであり、デバイスもウェハも製造プロセスもこだわるとしており、2019年度、2020年度、2021年度の過去3か年の半導体設備投資額は1600億円に上り、今後はさらに投資額を増やしていく計画としており、生産能力の向上を図り、2025年度には5000億円規模の売り上げ相当額まで伸ばしたいとする。

こうした内製の中心に位置するのがパワー半導体となる。電力効率が上がれば、その分、燃費/電費が向上することなるためであり、そうすれば車体の軽量化や搭載バッテリー量の増加といったメリットを自動車メーカーに提供することができるようになるためである。

現在、電気自動車(EV/BEV)を中心にSiCの活用が進められているが、同社も25年にわたり開発を進めてきており、電界緩和型トレンチMOSを採用することで、高耐圧で低オン抵抗なデバイスを実現できるとする。ただし、シリコンのパワー半導体に比べれば、SiCウェハは小径であり、品質問題も残されているため、そうした解決を図っていく必要が残されているという認識を示す。すでにデンソーの研究開発部隊とトヨタ自動車のエンジニアたちを集約して設立されたMIRISEによって、従来の昇華法と比べて欠陥を1/100に低減できるという独自開発のガス法を用いて、昇華法比で15倍高速の1時間あたり3mmの成長速度も達成したとしている。

一方、コストがものをいう世界でもあるため、シリコンパワー半導体については積極的な300mmウェハ対応を進めていく。前述のとおり、USJC内に300mm対応のIGBTラインを構築する計画としている。また、ロジックの300mm化と比べ、パワー半導体の場合、ウェハの裏面加工が必要となり、そこについてはデンソー内部で技術の確立を行っていくとしている。

戦略パートナーとの連携で機能強化を図るセンサー

運転支援(ADAS)のみならず自動運転にも必須となっているセンサーも、さまざまな種類が自動車には搭載されるようになっている。

現在、そうした車載向けセンサーの多くが技術的な進歩の途中である。そうした意味では、それぞれに強みを有するパートナーと連携して、次世代ADASに必要とされる半導体の仕様をそういうパートナーに戦略的に提示し、互いに連携を深め、競争力を高めていく取り組みを進めているとする。

中でも自動運転レベル3以上の時代を見据えた各種センサーを活用したシステムの構築は重要との認識を示しており、将来的な自動運転時代に備えるとしている。なお、そうした時代、ドライバーが不要になるという面でコストの低減など、さまざまなメリットを得られるとのことで、そうした時代には高性能SoCの冷却を水冷で行うといったことも検討していくともしている。