サイバーセキュリティ企業の米Splunkは6月11日~14日(現地時間)までの4日間、米国ラスベガスでユーザー向けの年次カンファレンス「Splunk .conf24」を開催している。

11日の基調講演では、製品ポートフォリオ全体にAI拡張機能を組み込んだことを発表し、12日の製品戦略に関する基調講演では、Splunkと特定の外部データレイクを横断してデータの分析ができる新機能「Federated Analytics(フェデレーテッドアナリティクス)」などが紹介された。

サイバー攻撃が高度化し、世界中でシステム障害などが相次ぐ中、企業がデジタルレジリエンス(強じん性)を高めるためには、オブザーバビリティ(可観測性)を実現することが重要だと同社は指摘している。

一体、オブザーバビリティとはどういう概念で、実現することで企業にどのようなメリットがあるのだろうか。そして、Splunkのオブザーバビリティに関する戦略とは。Splunk オブザーバビリティストラテジストのMimi Shalash(ミミ・シャラシュ)氏に話を聞いた。

「オブザーバビリティ」とは? 旧来のシステム監視との違い

--注目が高まっているオブザーバビリティですが、具体的にどのような技術なのでしょうか。旧来のシステム監視の手法と何が違うのか教えてください。

シャラシュ氏:オブザーバビリティとは、「Observe:観察する」と「Ability:能力」を組み合わせた造語で、取得したデータをもとにシステムの状態を推測・把握する能力のことを指します。出力からの情報すなわちセンサデータのみを使用して現在の状態を推定できるシステムは「オブザーバビリティがある」とみなされます。

オブザーバビリティの注目が高まっている理由は、組織のIT環境がどんどん複雑になってきているからです。

ここ数年、企業の間ではAWSをはじめとするクラウドネイティブのインフラサービスの導入が急速に進み、マイクロサービス、サーバレステクノロジー、コンテナテクノロジーの利用が拡大しています。それに伴い、監視する対象が複雑で動的にスケールするものになってきています。

従来の複数の機能を1つのアプリケーションで構築する「モノリシック型」の運用はシンプルで、システムの可視化はとても容易でした。旧来のシステム監視では、あらかじめ監視対象として設定されたログやCPU、メモリなどのリソースを収集し、しきい値を超えたエラーを検知する。そしてシステムの担当者がエラーの原因を特定し、対処するという流れでした。

しかし、クラウドネイティブなシステムでは、アプリケーションに障害が発生した場合、その原因がどこにあるのかが分かりにくい。アプリケーションを構成するマイクロサービスの動きをすべて追いかける必要があり、対象が数千になることも珍しくありません。

この問題を解消するのが「オブザーバビリティ」なのです。オブザーバビリティを実現すれば、最新のシステムをより効果的に監視し、問題を検出して複雑な依存関係を特定し、根本原因までさかのぼることができます。

--サイバー攻撃が高度化し、世界中でシステム障害やランサムウェア(身代金要求型ウイルス)攻撃などが相次いでいます。オブザーバビリティの実現は、企業のレジリエンスの強化にどのように貢献しますか。

シャラシュ氏:オブザーバビリティを実現し、システム状態をリアルタイムに把握することで、問題への迅速な初動対応が可能になります。ビジネスに影響を与える問題を特定し、関連するすべてのデータを直感的なビジュアルで組み合わせることができます。

また、エンドユーザーの情報もすべて可視化できるので、Webとモバイル全体で脅威を見つけて修正することができます。

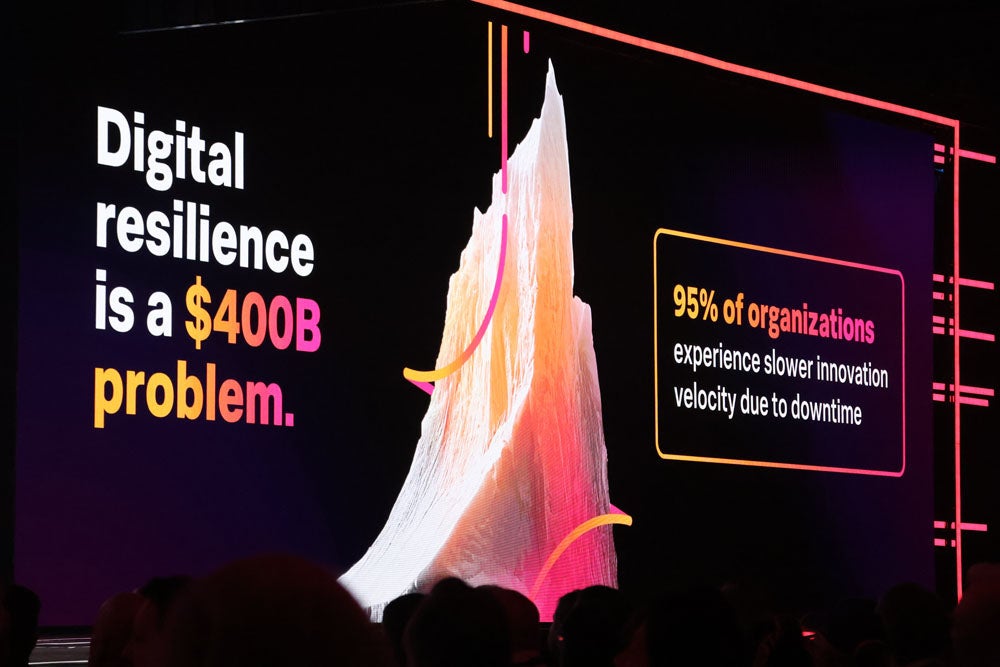

Splunkのグローバル調査では、フォーブス・グローバル2000企業(世界の企業を売上高、利益、保有資産、時価総額に基づき順位付けしたもの)のシステムダウン時のコスト総額は年間4000億ドルに達することが明らかになりました。収益の損失は年間で4900万ドルにのぼり、その回復には75日かかかることも分かりました。

オブザーバビリティを実現し、デジタルレジリエンスを強化することがあらゆる業界で求められています。

オブザーバビリティ実現で1200億ドルを保護、保険大手の事例

--12日の基調講演で紹介された、オブザーバビリティツール「Splunk Observability Cloud」を導入する保険大手のProgressiveの取り組みが印象的でした。

シャラシュ氏:Progressiveは自動車事故や住宅火災、自然災害など世界中で3000万件以上の保険契約を扱っている会社です。数多くの件数の保険を展開しているため、毎日何百万ドルもの資金のやり取りが存在し、ほんの一瞬の取引の遅れが莫大な経済的損失につながる可能性があります。

例えば、処理が30秒遅れると、Progressiveの顧客が必要な重要な情報を入手できなくなるだけでなく、会社には時間と収益の損失として数百万ドルの損害が発生します。実際に同社はエッジの障害と遅延により、多額の損失を被っていました。従来のツールでは、リクエストの障害をすべて特定することはできなかったからです。

彼らの使命は「最も信頼される保険会社」になること。そこで、オブザーバビリティを実現するためにSplunkの製品を導入しました。

Progressiveでは毎日約1500万件のWebリクエストを処理し、1200億ドルを超える時価総額を保護しています。

オブザーバビリティを実現することで、ユーザーフローや、ビジネストランザクション、API全体のパフォーマンスの問題を1つの画面で確認することができるようになりました。異常の検出と解決に役立つリアルタイムの分析情報を視覚的に確認することで、中断、遅延、その他の重大なインシデントを効果的に防止しているのです。

Splunkの強み「データ可視化の深さと幅広さ」

--オブザーバビリティを提供するグローバル企業は少なくないですが、Splunkの差別化要因を教えてください。

シャラシュ氏:Splunkが提供するオブザーバビリティの強みは、あらゆる形式のシステムにおいて高い視認性を実現している点です。データ可視化の深さと幅広さを重視しています。

深さに関しては、オンプレミス型だけでなく、ハイブリッド型やクラウドネイティブ型といったシステムに対して、データを可視化できている点で差別化を図っています。また、幅広さという意味では、フロントエンドからバックエンドまでつながった実際のユーザーによる情報のモニタリングが可能です。そして、それを1つのプラットフォームで可視化している点も強みでしょう。

システムの異常があった際に、APIキーが悪いのか、Kubernetesのクラスタなのか、根本的な原因は何なのか、といったことを調査しますが、この深さと幅広さを合わせることで、数時間ではなく数分数秒で解決できるのです。

オブザーバビリティは、メトリクス、ログ、トレースの3種類のテレメトリデータを収集して使用しますが、Splunkのオブザーバビリティでは、これらのデータをサンプリングとしてみるのではなく、100%最初から最後までの状態を見られるようにしています。プラットフォーム内のデータを100%可視化できるということが重要なのです。

--シスコとの連携を加速することで、Splunkのオブザーバビリティはどのように強化されますか。

シャラシュ氏:シスコとSplunkの統合によって、より優れたセキュリティ、より優れたオブザーバビリティ、より優れたネットワーク、そして最終的にはより優れたAIを手に入れることができることは明らかです。

また、Observability Cloudとシスコのアプリケーションパフォーマンス性能監視「Cisco AppDynamics」との統合により、オンプレミス環境とハイブリッド環境全体でコンテキスト内のトラブルシューティングを実現できるようになりました。SaaSとオンプレミスの両方のユーザーがログを一元管理し、コンテキスト内で分析できるようになります。Splunkとシスコは補完関係にあります。

-

11日の基調講演で握手を交わすSplunk ゼネラルマネージャーおよびシスコGo-to-Market担当プレジデントのGary Steele(ゲイリー・スティール)氏(左)とシスコ 最高経営責任者(CEO) Chuck Robbins(チャック・ロビンス)氏(右)

「日本市場は大きなポテンシャルがある」

シャラシュ氏へのインタビュー後に、Splunk日本法人の代表取締役社長の野村健氏に日本市場へのSplunkの戦略について聞いたところ、「日本市場には大きなポテンシャルがあります」と説明した。

「日本はグローバル以上のポテンシャルがあると考えています。SOCといったパートナーと連携し、顧客拡大を加速していきます」(野村氏)