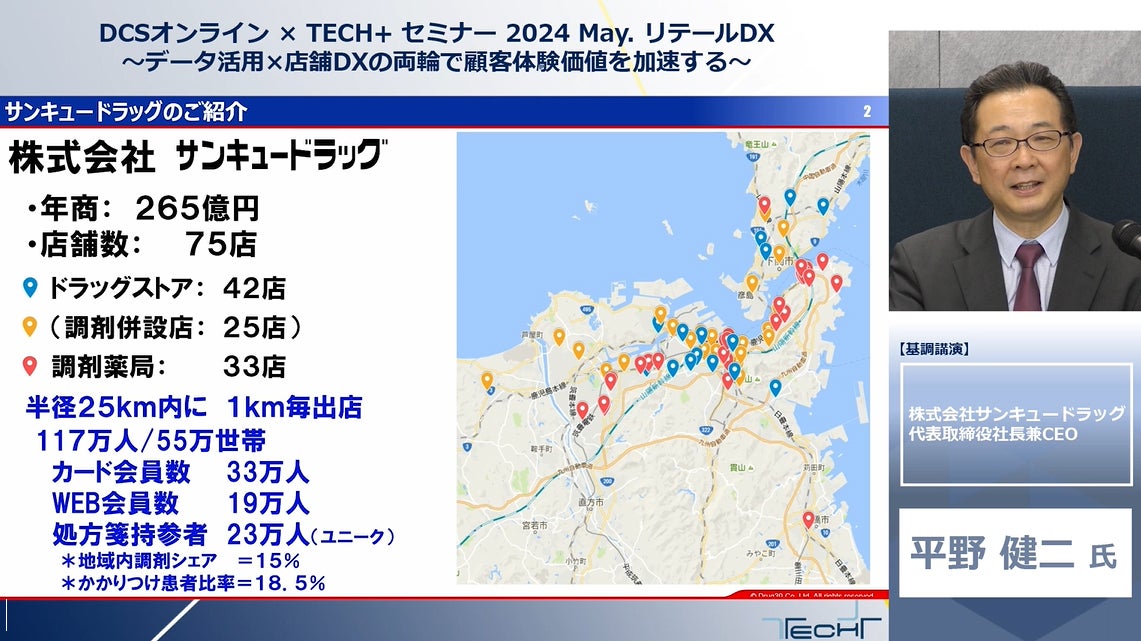

サンキュードラッグ 代表取締役社長 兼 CEOの平野健二氏は、「小売業にとって、顧客を知り、求めているものを推測して的確な提案を行うことが重要」だと言う。そのために同社は顧客ID付きのPOSデータを活用しており、同じく平野氏が代表取締役社長を務めるSegment of One & Only(SOO)では、全国の数多くのドラッグストアチェーンのデータを統合して分析し、マーケティングに活かしている。

5月21日、22日に開催された「TECH+セミナー 2024 May. リテールDX データ活用×店舗DXの両輪で顧客体験価値を加速する」に同氏が登壇。サンキュードラッグの事例を示しながら、小売業がどのようにデータを活用してマーケティングを行うべきかを解説した。

POSとID-POS、ビッグデータとディープデータ、必要なデータはどれか

講演冒頭で平野氏は、人口減少、高齢化が進む現在では、重視すべきデータの質が変わってきていると指摘した。以前は単品の大量販売が成功の論理であり、売上を最大化するには買い上げ点数と客単価の向上がテーマになっていた。そのためのツールとして活用されたのがPOSだ。しかし人口減少の局面では、市場全体の販売個数が減少して市場争奪が起き、商圏が狭小化している。そうなると、単なる客数や客単価だけでなく、そこに来店頻度を掛け合わせて考えることが必要になる。

SOOで行ったデータ分析からは、年間の購入額が買い上げカテゴリーの二乗に比例することが分かったという。つまり来店目的を増やせば売上も向上するわけで、そのためにはどんな顧客が何を求めているかを個別に把握することが欠かせない。ここで活用すべきなのがID-POSデータだ。

よくビッグデータと言われるが、これは膨大なデータに基づいて顧客行動の傾向を予測するものである。それに対し、個に対する密度が高いのがディープデータだ。例えば、都心では何を買い、住宅地では何を買っているというように、個人を多面的に把握できるため、ビッグデータでは難しいとされる個のこだわりがある商品についてもリコメンドができるし、オウンドメディアを使ったOne to Oneのアプローチも可能になる。

「必要なデータがPOSなのかID-POSなのか、ビッグデータなのかディープデータなのかを目的に応じて考えることが重要です」(平野氏)

ID-POSデータを活用したターゲティング

サンキュードラッグではID-POSデータ活用のために、2007年から潜在需要発掘研究会という取り組みを行っている。そこでのテーマは、顧客は誰か、顧客にとっての価値は何か、リアル/デジタルのどのメディアをどんなタイミングで使うのか、そして新規開拓やリピーター獲得、顧客育成など何を起こしたいのかの4つだ。この中で最も重要なのは、顧客が誰かを定義することである。まずは年齢や性別、居住地、家族構成といった基本事項を捉えた上で、「どのような状態の誰」というかたちに絞り込む。何に困っていて、何を知りたいのか、欲求が顕在化するタイミングはいつかということを考えて顧客を定義してターゲティングするのだ。

ID-POSデータによるターゲティングは、前述の基本事項をはじめ、併買商品、リピート率、天候、季節品の初回購買、住居と店舗間の距離、新規顧客の流入や流出、クーポンの利用履歴など、多くの要素から顧客への最適なアプローチを目指すものだ。季節品である制汗剤なら、まず1月からクリスタルが売れ始め、5月になるとローションやスプレーというように、剤型ごとに初回購買のタイミングが異なっている。また顧客それぞれが使う剤型は決まっていることも分かっているそうだ。それなら、翌年の同じタイミングで告知すれば効果的だろうということになる。また、他の剤型と併売が発生するシートについては、初回購買が跳ね上がる7月よりも前に、ロールオンやスプレーの購入時に同時に買ってもらえるようにアプローチすれば、1回の買い物で複数購買を発生させることも可能だ。

「分析から何を読み取り、どんなアクションにつなげていくのか。これがまさに私たちの仕事です」(平野氏)

サンキュードラッグ独自のデータとしては、店舗と住居の距離によって売れる商品の違いを分析したものがある。近い店舗で買う商品の代表は酒類だが、これは重いという製品属性のほかに、晩酌の習慣がある高齢者という顧客属性があることもその理由だ。またアイスクリームも近い店舗で買う商品だが、同じ冷凍食品でも弁当のおかずのようにまとめ買いをするものになると、遠くても価格の安い店に行く傾向がある。価格要素だけでなく、立地によっても売れ筋が変わるのが分かったのだ。これは、メーカーの商品づくりのコンセプトやマーチャンダイジングにも影響を与えることだと平野氏は指摘する。