新型コロナウイルスの感染拡大は、働き方やビジネスプロセスを大きく見直す機会になりました。その中でも「脱ハンコ」に象徴されるような、リモートワークを前提とした契約業務の電子化の動きが加速しています。

押印による紙文書での契約に代わる電子署名の電子契約については、2001年に「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」の施行により普及が期待されましたが、導入手続きの煩雑さや法解釈の曖昧さなどもあり、施行から20年近く経った今も広く普及したとは言いがたい状況です。

そうした中、2020年7月および9月に総務省、法務省、経済産業省の連名で電子署名法に関する新たな見解が示されたことで、電子契約、電子署名の導入のハードルが大きく下がりました。

本稿では前・後編にわたり、電子署名の有効性と電子署名による電子契約を導入する際のポイントを、法律的な観点を踏まえて解説します。なお、本稿は弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の藤井総代表弁護士の監修のもとに作成しています。

電子契約と電子署名

一般的に電子契約では、PDFなどのファイル形式で電子的に作成された契約書をインターネット経由で送受信し、電子的な認証で双方の合意を確認します。紙文書での契約と比べて迅速に進めることが可能なうえ、押印のために出社する必要もなくなり、どこでも契約業務を行えるメリットがあります。

電子契約でやり取りされる文書が間違いなく本人の意思で作成したということ、および、他人によって改ざんされていないということを認証するのが電子署名です。その仕組みのベースとなっているのは電子文書の暗号化技術であり、文書を暗号化・復号化するための手順が示された「鍵」と呼ばれるデータです。

電子署名では、電子文書を契約当事者間で安全にやり取りするために「秘密鍵」と「公開鍵」という2つの鍵を用いる公開鍵暗号方式と呼ばれるセキュリティ基盤技術を使用します。

やり取りする電子文書をもとにハッシュ値と呼ばれる固有の値を計算し、その値を秘密鍵で暗号化して電子文書に添付のうえ、相手方に送信します。受け取った相手方は、公開鍵を用いて復号化してハッシュ値を照合し、なりすましや改ざんがないことを確認します。

電子署名には「当事者署名型」と「事業者署名型」の2つの方式があります。電子署名法が施行された当初は当事者署名型しかありませんでしたが、ここ数年で事業者署名型と呼ばれる、手続きをより簡素化した方式がサービスとして提供されるようになりました。

当事者署名型で電子契約を行う際は、契約当事者の双方が契約に必要な電子証明書を取得する必要があります。電子証明書を取得するためには、法務局が配布している専用ソフトで申請書を作成し、法務局の窓口で印鑑証明書を取得のうえ、収入印紙を添えて申請します。申請後に受け取った電子証明書発行確認表に記載された番号を専用ソフトに入力し、電子証明書をダウンロードして利用します。

一方の事業者署名型では、電子署名サービスを提供する事業者が契約当事者の間に立会人の立場で介在し、契約書の暗号化や電子署名を契約当事者に代行して行います。契約者が作成した契約書をサービス事業者に送ると、事業者はEmailで契約書のURLを被契約者に送信します。

被契約者は、サービス事業者から送付されたURLにアクセスし契約合意の意思表示をすると、サービス事業者が電子署名付きの同意済み契約書と公開鍵を双方に送付し、契約が完了するという方式です。

なぜ電子署名が普及しなかったのか

当事者署名型においては、電子証明書には最大で27か月の有効期限が設定されるため、有効期限が切れた後は再度同じ手続きをしなければなりません。また、電子証明書の発行に数週間を要するケースもあり、手続きの簡素化や時間の短縮が目的の電子契約がむしろ煩雑になってしまったことで、国が想定したほど普及が進みませんでした。

事業者署名型では、こうした煩雑さは回避できます。電子証明書の取得は必要ありませんし、契約書を暗号化する秘密鍵を保有・管理する必要がないため、漏洩リスクも低減されます。

ただ、事業者署名型の利用にも、これまで大きな問題が存在していました。電子署名法において、事業者署名型についての解釈が曖昧であり、契約の真正性についての確証を得ることが難しいとされていたことです。電子署名法の第2条1項には「当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること」と規定されています。

また、第3条では「当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する」(一部抜粋)とされています。これまで、この「当該措置を行った者」と「本人による電子署名」について、サービス提供事業者も該当するのか、もしくはあくまでも契約当事者本人でなければいけないのか、ということが曖昧なままでした。

電子署名法における事業者署名型の真正性の政府見解

しかし、2020年7月および9月に総務省、法務省、経済産業省の連名で「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化などを行う電子契約サービスに関するQ&A」(7月発表、9月発表)と題する文書が公表され、電子署名法2条1項ならびに3条における事業者署名型に関する公式の見解が発表されました。

これらの文書では、事業者署名型の電子署名であってもSMSなどで2要素認証をはじめ、一定の要件を満たせば電子署名法が適用され、その電子文書は本人が本人の意思で作成したということが推定されるという法的な効果が生じることが明らかになりました。

この政府見解により事業者署名型の有効要件がクリアになったことで、事業者が提供する利便性の高い電子署名サービスを安心して利用できる環境が整いました。リモートワークの定着も伴って、電子署名の普及が一気に加速することが期待されます。

電子化できる書類は今のところ主に5つを除いて全部

現在、法律によって以下の主に5つの書類については電子化が禁止されています。

- 不動産取引における重要事項説明書面等

- 定期借地契約、定期建物賃貸借契約書面

- マンション管理業務委託契約書面

- 特定継続役務提供等における契約前後の契約等書面

- 金融商品のクーリングオフ書面

そのほかに建築請負契約や旅行契約における説明書面など、取引相手の承認がないと電子化できない書類もあるので注意が必要ですが、これらの書類以外はほぼすべて電子化することが可能だということです。

さらに、これらの電子化ができない、あるいは電子化に一定の条件がある書類であっても、認可される書類の種類や範囲が拡大している傾向にあり、今後は電子化できない書類はなくなっていくと考えられます。

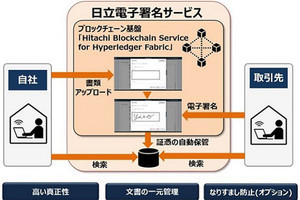

現在では、利便性に優れた事業者署名型のサービスが続々と市場に投入されています。官民挙げて「脱ハンコ」に舵が切られた今こそ、電子署名の本格的な導入を検討するのに最適なタイミングといえるのではないでしょうか。後編では、実際に電子署名を運用する際のポイントについて解説します。