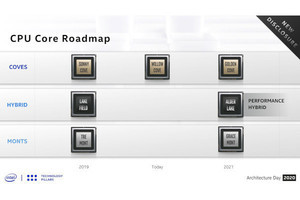

Intelは9月23日(米国時間)、産業用エッジ向けなどの組み込み用として、Tiger LakeベースのCoreプロセッサと、「Atom x6000Eシリーズ」の2種類のプロセッサを新たに投入することを発表した。これに先立ちオンラインで記者説明会が行われたので、この内容をお届けしたい。

-

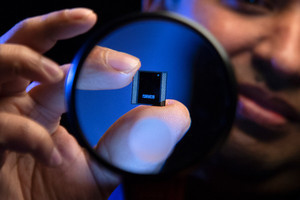

Photo01:Atom x6000Eシリーズ。意外にもSoCではなく、PCHが別に用意される形になった。パッケージはFCBGA1493

-

Photo02:こちらはTiger Lakeベースの第11世代Coreプロセッサ。今回組み込み向けになるのは左のUP3パッケージの方

従来からIntelは組み込み全般向けにソリューションを提供しているが、今回は特に「Edge Insight for Industrial+Edge Control for Industrial」と銘打って、Atom x6000EシリーズとTiger Lakeを発表した(Photo03)。

まずはAtom x6000Eシリーズ。「Elkhart Lake」というコード名はTremontにGen11 GPUを組み合わせた製品という話であった。Photo04がその特徴であるが、まず1つ目の項目はTremontコアにより、様々な用途を実現するのに十分な性能を持つとされる。

-

Photo04:ついに機能安全を実装した製品が出たか、というある種の感慨を感じる。もちろんこれまでもx86で機能安全に対応した機器はあるが、それはプロセッサの外に機能安全のシステムを組み合わせたもので、SoCレベルでこれに対応したのはこれが初めてだと記憶している

TremontはAtom系列としてはかなり意欲的な内部構造を持っている、という話は2020年1月掲載の今年のテクノロジートレンドにてご紹介した。2つ目は16EUないし32EUのGen11 GPUを統合しているという話で、昨今の高品質HMIが要求されるシーンでも十分に対応できる、という話である。

さて3つ目、リアルタイム性能を実現し、応答時間の最悪値を保証できるという話、通常の仮想記憶とかSuperScalar/Out-of-Orderを実装しているCPUでこれを行うのは極めて困難というか、普通は出来ないのだが、なんと今回はArmのMCU(具体的なコアが何か、は不明)をこのリアルタイム処理専用に搭載しており、これを利用することで応答時間がシビアなタスクの実行を保証できる、としている。もっともこれをどう使うのか、は現状不明である。何らかのRTOSを利用するのか、ベアメタルで使うのかもはっきりしないし、開発ツールもIntelから提供されるのか、Armのツールチェーンを利用するのかも明らかにされていない。

そして4つ目であるが、遂にIntelも機能安全に対応した製品をリリースした。具体的にはIEC 61508とISO13849(SIL2/Cat.3 PL dに準拠しSIL3/Cat.4 PL eにも対応)が対応する機能安全規格として挙げられている。どちらも産業機器や制御機器向けの機能安全規格であり、これを実現するためにIntel Safety Islandという、CPUの動作を常時監視する領域が新たに設けられている。

Photo05が各々の特徴のブレークダウンであるが、他にIntel Time Coordinated Computingなるものも挙げられている。これは(断言はできないが恐らく)IEEE-1588v2(Precision Time Protocol)に対応したEthernetを内蔵した(しかも2.5GbE)という事と思われる。ちなみに性能であるが。前世代と比較してSingle Thread性能1.7倍、Multi Thread性能1.5倍、GPU性能2倍とされる。

-

Photo05:あとでシステム図を示すが、I/Oもかなり充実している

-

Photo06:これはPnetium J6425とPentium J4205の比較で、TDPはどちらも10W。動作周波数はJ6425が最大3GHz、J4205が最大2.6GHzとされる

Photo07がx6000Eシリーズのブロック図である。

搭載されるI/Oの数といい、種類の豊富さといい、Edge向けとしてはかなり強力な構成になっている事が良くわかる。

Photo08が今回発表のx6000Eシリーズと、さらにJ6000/N6000シリーズの一覧である。

現時点ではまだPentium J6425やN6415、Celeron J6413/N6211といった製品は発表されていないが、こちらはもう少しシンプルに、TremontコアとGen11 GPU、それとメモリコントローラやPC向けに必要とされる周辺機器をサポートするPCHを組み合わせた製品と思われる。x6000シリーズは2コア製品が3つ、4コア製品が5つラインナップされている。ちなみにSafety Islandをサポートしているのは、一番下にあるAtom x6472FEおよびAtom 6200FEのみである。

次にTiger Lakeの方であるが、こちらはハードウェア的にはコンシューマ向けの第11世代Coreそのままであって、Armのコアが入ったり、Intel Safety Islandが搭載されたりはしていない模様だ(Photo09)。

-

Photo09:機能安全に関しては、“Intel Functional Safety Essential Design Package”と呼ばれるものが提供され、これに沿って開発を行う事で機能安全に対応したシステムを(相対的に)簡単に構築できる、としている

ラインナップとしては、汎用の組み込み向け(Photo10)3製品と、インダストリアル向け(Photo11)がやはり3製品ラインナップされている。両社の違いはInBand ECCをサポートするか(インダストリアル向けのみサポート)と、Infel FSEDP(Functional Safety Essential Design Package)が提供されるかどうか(インダストリアル向けにのみ提供される)だけで、あとは同一スペックの模様だ。