この記事では、東京法経学院 行政書士講座の評判・口コミについてお伝えします。

また、東京法経学院行政書士講座の料金や模試情報についても解説します。

記事を読み進めることで「東京法経学院を選ぶべきか」「それとも別の通信講座を選ぶべきか」を把握できます。

今すぐに東京法経学院 行政書士講座の料金やカリキュラム内容を知りたい場合は、以下のボタンから詳細を確認してください。

| 料金の安さと信頼性で選ぶ 「東京法経学院」 |

|

| 合格率で選ぶなら 「アガルート」 |

→アガルート 行政書士 評判の記事はこちら |

| スマホでの学習に最適 「スタディング」 |

→スタディング 行政書士 評判の記事はこちら |

| 安さと紙テキストが揃った 「ユーキャン」 |

|

東京法経学院 行政書士講座の概要

(引用元:東京法経学院公式HP)

| 合格実績 |

|

| 料金(税込) |

→公式HPで詳細を見る |

| 講義時間 |

|

| テキスト |

|

| 学習形式 |

|

| 講師 |

|

| 開校年 |

|

| 割引や特典 |

|

| 模試 |

|

| 公式サイト | https://www.thg.co.jp/gyou/ |

※合格実績は東京法経学院の公式HPの「合格体験談」に掲載がある人数をもとに記載。※新・最短合格講座2024の内容をもとに記述

東京法経学院は1961年に開校した資格学校です。

司法書士、測量士補、土地家屋調査士、宅地建物取引士などの法律系の資格を専門にしており、行政書士講座は1982年から提供しています。

そのため今回の記事で紹介している行政書士講座を提供している資格学校の中でも、非常に長い歴史があります。

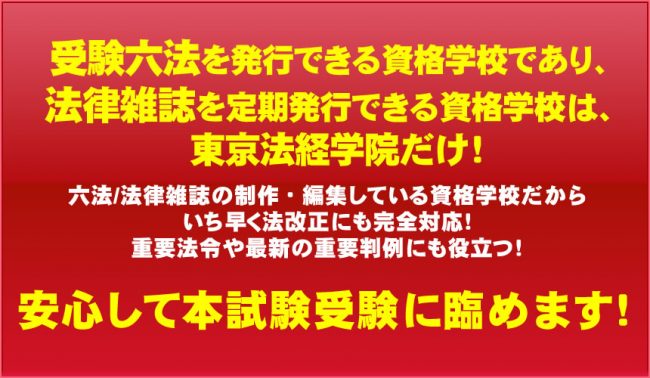

実際、資格学校でありながら「受験六法」の制作許可を持っているなど、他の行政書士講座にはない信頼性があるのが強みです。

また東京法経学院 行政書士講座は大きく2つに分類できます。

・初学者向けでゼロからでも合格を目指せる

・80時間もの講義動画で基本から学べる

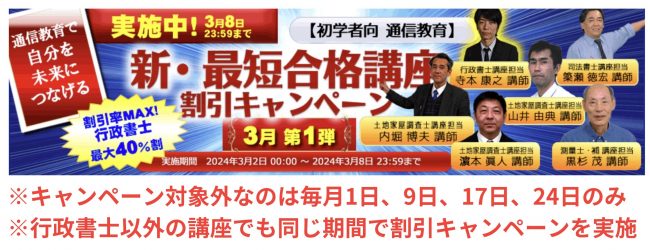

・最大30%OFFの割引キャンペーンを頻繁に実施している

・過去に本試験を受けている人、受講経験がある人向け

・特定の分野に特化した教材やカリキュラム

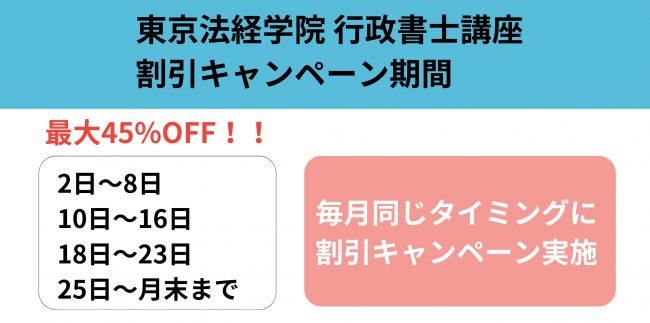

・最大45%OFFの割引キャンペーンを頻繁に実施している

どちらの講座も、最大30%以上の割引を実施する事があります。

例えば新・最短合格講座であれば月に4回割引キャンペーンを実施しており、1ヶ月の大半は割引価格で講座を受講可能です。

新・最短合格講座の通常価格は80,300円ですが、割引価格である56,210円で受講できる機会のほうが多いですし、5万円台は他の行政書士講座と比較しても安いです。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

さらに東京法経学院 行政書士講座はテキストの信頼性が高いだけではなく、質問サポートや添削指導、直前対策や模試も豊富です。

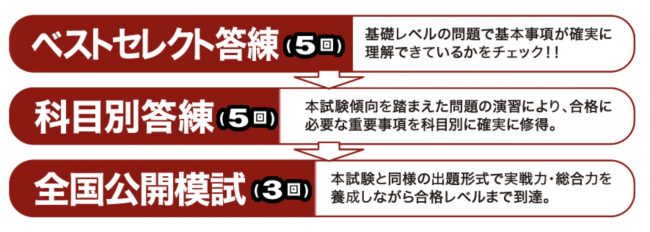

模試を3回以上受けられるのは行政書士講座の中でも珍しいですし、答練だけでも40問×5回で200問あります。

単に教材を渡して終わりではなく、インプットとアウトプットを繰り返せるカリキュラムといえるでしょう。

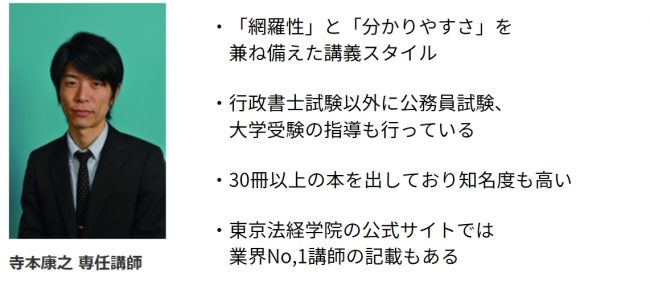

また、「新 最短合格講座」の寺本康之 講師は行政書士のほかにも受験書籍を多数出版しており、寺本講師から学べることが東京法経学院の受講の決め手になったという評判や口コミもあります。

| 東京法経学院 行政書士講座はどんな講座なのか? |

| ・割引キャンペーンのおかげで行政書士講座の中でも最安クラス ・合格すれば全額返金の特典も用意されている ・教材以外にも添削やサポートなどアフターフォローが充実 ・講師やカリキュラム(テキストや六法を含めて)の信頼性が高い ・合格率や合格人数は詳細に公開しておらず不明瞭さが残る |

これらの点から、「昔から行政書士講座を提供し続けており、ゼロからでも合格までの道筋が整えられた信頼できるカリキュラムで学びたい」という人には東京法経学院 行政書士講座はおすすめできます。

何より、長い歴史があるにもかかわらずキャンペーンのおかげで受講費用も非常に安いですし、料金と講座の質を両立させたい場合は東京法経学院 行政書士講座の詳細を確認してみてください。

東京法経学院 行政書士講座の特徴

東京法経学院 行政書士講座は「長年築いてきた信頼性」「料金面でのお得さ」が目立ちます。

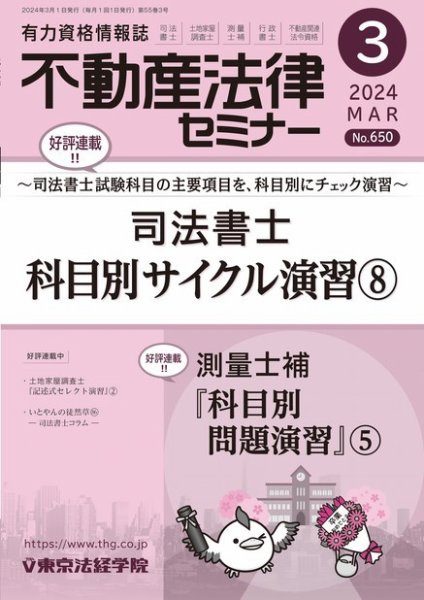

まず信頼性の面においては、1982年から今に至るまで行政書士講座の提供を続けてきたことや、受験六法や法律専門雑誌を発行していることが大きいです。

歴史が長いぶん、行政書士の合格のためにどのような教材が必要で、どのような勉強方法が最適なのかノウハウを積み重ねているからこそ、受講者側も信頼して東京法経学院で学べます。

また料金面では最大45%OFFにもなる割引キャンペーンを適用すれば5万円台で受講可能であり、他の行政書士講座と比較しても最安に近いです。

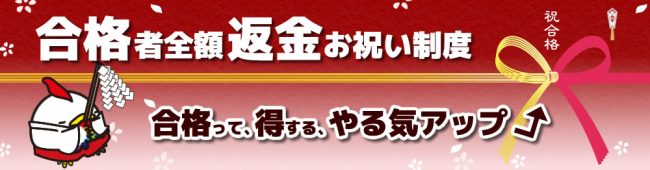

加えて、試験に合格すれば受講費用が全額返金されるので、行政書士の資格を取得した上でお金も戻って来る一石二鳥な結果を実現も得られます。

今回は特徴的な3つのポイントに絞って解説するので、詳細を知りたい項目をクリックしてください。

行政書士講座の歴史が長く安心感がある

東京法経学院は1961年に開講し、1982年から行政書士の受験講座を提供しています。

歴史が長いためか、東京法経学園は数ある資格学校でも珍しく「受験六法」を発行できる通信講座です。

さらに毎月、法律専門誌「不動産法律セミナー」を発行しており、法律の専門知識を有している事から、提供している情報に信頼性があることが分かります。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

六法を制作・編集している資格学校だからこそ、法改正などにもいち早く対応していますし、テキストや六法の信頼性は非常に高いです。

実際、後述する東京法経学院の口コミを見ても、テキストへの信頼性で受講を決めた方もいますし、歴史と実績を重視する場合はおすすめです。

割引期間中に申し込みをするとコスパが良い

コースによっては最大45%OFFの割引が適用されるので、通常価格と比較すると遥かに安く受講が可能です。

| 通信講座 | 料金(税込) | 割引 |

| 新・最短合格講座 (初学者向け) |

通常価格:80,300円 割引価格:56,210円 |

30%OFF |

| 受験対策講座 (経験者向け) |

通常価格:94,050円 割引価格:51,728円 |

45%OFF |

割引適用後の「行政書士 新・最短合格講座」は56,210円(税込)であり、これは他の行政書士講座と比較しても安いです。

| 通信講座 | 通常料金と割引料金(税込) |

| 東京法経学院 (新・最短合格講座) |

|

| アガルート (入門総合カリキュラム フル) |

|

| スタディング (合格コースコンプリート) |

|

| フォーサイト (バリューセット3) |

|

| ユーキャン |

|

| 資格の学校TAC (プレミアム本科生) |

|

| 伊藤塾 (速修コース) |

|

| LEC東京リーガルマインド (合格講座スタンダードコース) |

|

| 資格の大原 (パススル行政書士コース) |

※入会金:6,000円 |

最安はスタディングですがスマホやパソコンでの学習が前提であり、紙のテキストが無かったり、質問は有料であったりと東京法経学院との違いも多いです。

そのため、割引キャンペーンの期間中であれば、東京法経学院は他の行政書士講座と比較しても、料金と講座の質が両立しているといえます。

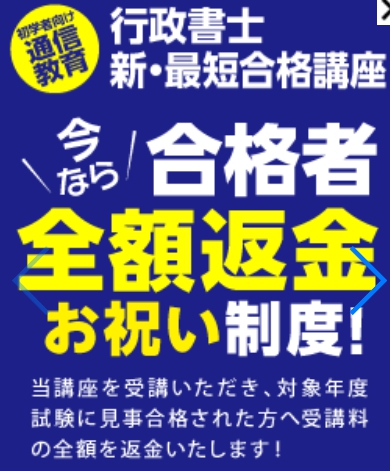

合格者にはお祝い金として受講料が返金される

(引用元:東京法経学院 公式HP)

東京法経学院は条件を満たした合格者に対して「全額返金お祝い制度」を用意しています。

そのため東京法経学院の行政書士講座を受講した上で合格できたら、実質的に無料で行政書士の資格を取得可能です。

ただし、行政書士に合格したら無条件に返金を受けられるわけではなく、複数の条件を満たしている必要があります。

| 返金条件 |

| ・「行政書士 新・最短合格講座」の「総合コース」受講者 ・「最短合格講座」を初めて受講して合格している(2回目の受講は対象外) ・合格発表日から1ヶ月以内に専用フォームへの入力が必要 ・合格者インタビューや座談会への参加が必要になる場合も |

特に注意したいのは、対象は「行政書士 新・最短合格講座」の「総合コース」のみであり、2回目の受講の場合も対象外である点です。

ちなみに「行政書士 新・最短合格講座」の「総合コース」の学費は通常だと80,300円、割引キャンペーン時だと56,210円なので、合格した場合は同額の返金を受けられます。

もちろん合格が前提であるため、「絶対に合格するぞ!」という気持ちを後押しするための特典だと考えると良いでしょう。

東京法経学院 行政書士講座の良い評判と口コミ

東京法経学院の受講者が実際にどのような感想を持ったのか口コミや評判をもとに紹介します。

・宅建や土地家屋調査士からのステップアップのために受講した人も

・東京法経学院の行政書士講座は答練が多く合格に繋がった

・行政書士に独学で挑まず、最初から東京法経学院を受講していれば…

・東京法経学院のテキストや受験六法への信頼感で受講

講師やテキスト、講座の内容を評価している口コミが多いのが分かります。

特に寺本講師の講義への評判は、東京法経学院の合格体験記だけではなくツイッター(X)でも確認できるので、東京法経学院の魅力の1つといえそうです。

また今回は詳しく取り上げないものの、東京法経学院 行政書士講座の学習方法やサポート体制を評価する口コミもありました。

1人の講師が講座を担当していることで、学習精度にムラが出づらい

年間スケジュールが最初から組まれているのでモチベーションを維持しやすい

質問や添削を受けたことで分からない点を早めに解消できた

東京法経学院の評判を見る限り、講座のカリキュラム(テキストや講師、スケジュールなども含む)が整備されており、誰であっても合格を目指せそうです。

それでは、ここからは一つひとつ東京法経学院に対する良い評判や口コミを紹介します。

講師である寺本さんの講義が分かりやすかった

東京法経学院 行政書士講座の評判をみると、講師である寺本康之さんの指導がわかりやすい、という口コミが多いです。

私にとって、本当に寺本先生の講義スタイルが合っていたこともあり、学習をする上で挫折することなく最後まで続けていけたことが良かったです。

直前期の記述対策は、私の場合10月ころから始めましたが、寺本先生の記述の講義を丁寧に1周聴いただけでしたが、民法の記述で寺本先生の解説そのままの問題が出たこともあり、本試験では48点という点数を取ることが出来ました!

記述でこれだけの点数が取れたのは、あの時に寺本先生の講義を聴いてしっかり理解したからだと思います。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

寺本先生信者なので東京法経は絶対受けようと思っていた。2.5次元俳優だと思っているので本当に実在しているのか?東京校楽しみ。ここが寺本先生が歩いた廊下か‥この教壇に立っていたのかもしれぬ等思い馳せながら受けるのは緊張以外にも楽しみがある

(引用元:X)

東京法経学院の公式サイトでも「業界No.1講師」として寺本さんを紹介しています。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

実際、寺本さんは自身の名義で書籍を30以上発行しており知名度が高いことも伺えますし、書籍タイトルの一部を紹介します。

・寺本康之の論作文バイブル 公務員試験

・寺本康之の行政学ザ・ベストプラス 公務員試験

・寺本康之の民法Ⅰ総則・物権The BEST HYPER 公務員試験 改訂版

・寺本康之の民法Ⅱ債権・家族The BEST HYPER 公務員試験 改訂版

・地方公務員寺本康之の超約ゼミ高卒・社会人試験過去問題集

・寺本康之の面接回答大全 公務員試験

・寺本康之の民法Ⅱ債権・家族ザ・ベストハイパー

・寺本康之の小論文バイブル

書籍を多く出していることと、指導力や講義のわかりやすさは必ずしも比例しませんが、寺本さんの講義で学習を進められるのは東京法経学院の良い点といえそうです。

宅建や土地家屋調査士からのステップアップのために受講した人も

行政書士はその名の通り行政手続きが主業務であり、不動産の登録も実施することから、宅建や土地家屋調査士と合わせて取得する方もいるようです。

東京法経学院 行政書士講座の合格体験談をみると、宅建(宅地建物取引士)や土地家屋調査士を持っている方が、行政書士の資格を取得したという評判が複数ありました。

土地家屋調査士の資格を持っており、関連業務(農地転用許可申請など)を行うにあたり行政書士の資格が必要であったことと、父が行政書士と土地家屋調査士の両方の資格を持っていたため受講しました。

土地家屋調査士の受験の際にお世話になり、無事合格することができたので、引き続き行政書士の講座を受講させていただきました。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

2021年に宅建試験に合格し、次は同じ民法の科目のある行政書士試験に挑戦してみようかなぁと最初は軽い気持ちで勉強を始めることにしました。

宅建は独学で合格出来ましたが、さすがに行政書士試験は独学だと難しいと考え、通信講座の受講を検討していました。 いろいろな予備校の通信講座を調べ、宅建の時に印象に残っていた寺本先生の通信講座があることを知り、お値段も他社と比べリーズナブルだったのでこれは受講するしかない!と、東京法経学院さんで受講することに決めました。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

宅建と行政書士は履修範囲が一部被るので勉強する際にも有利ですし、ダブルライセンスになれば仕事の幅が広がるのは間違いありません。

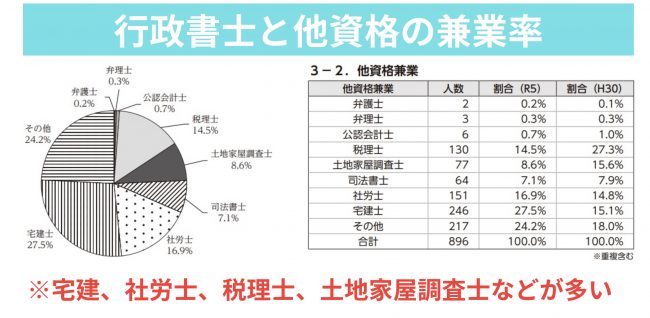

実際、「月刊 日本行政」のデータをみると、宅建や土地家屋調査士、社労士や税理士と行政書士のダブルライセンスが多いのが分かります。

(引用元:月刊 日本行政2024年3月号)

そのため既に宅建や土地家屋調査士の資格を持っている方は、口コミのように東京法経学院の行政書士講座で合格を目指してみるのも良さそうです。

東京法経学院の行政書士講座は答練が多く合格に繋がった

行政書士に限らず、ひたすら知識をインプットするだけの勉強では理解が深まらない事もあります。

インプットとアウトプットを繰り返して初めて、自分が何を理解できていて、何を理解できていないのか把握できます。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

そのため、実践形式で問題を解いてフィードバックまでもらえる「答練」は試験勉強において非常に重要であり、東京法経学院のカリキュラムも答練が豊富です。

実際、答練への良い評判や口コミがいくつもあります。

寺本先生や笠原先生の講義はわかりやすく、重要ポイントだけでなく、本質や背景等を教えて頂けて良かったです。答練も多く大変でしたが、繰り返すことで理解が深まりました。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

答練などで良質な問題に触れて、自分の弱点を補強できたこと。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

とにかく答練が多かったことが私の希望通りでした。マスター答練、ベストセレクト答練、科目別答練、模試、直前ファイナルと進行具合によって次々に提供いただくことで、緩めることなく実践で養うことができました。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

単にテキストや参考書を読んで知識を身に付けるだけではなく、実践形式で答練を実施することによって弱点を把握できることに価値を感じている口コミもありました。

事実、弱点を把握さえできればその後の勉強をより効率的なものにできますし、答練によっていまの自分に欠けている要素を洗い出せます。

他にも東京法経学院は模試に3回挑戦できますし、単なる知識のインプットに留まらず、実践を通じて成長できるカリキュラムが組まれています。

行政書士に独学で挑まず、最初から東京法経学院を受講していれば…

最初は独学で取り組んでいたものの、東京法経学院を受講したことで合格に繋がったとの評判もありました。

今振り返ると、始めから東京法経学院の行政書士講座を受講していればよかったです。

試験前 3 ヶ月だったので、夫婦でテキストを取り合いながら勉強しました。私の場合、そのときすでに基礎力がついていたように感じたので、復習するような感覚で講義を視聴し、テキストは苦手な箇所と試験に出そうな箇所に絞って読み込みました。

始めから受講していればこのように遠回りをせず、勉強に集中できたと思います。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

この口コミでは、1年近く独学で勉強したあと、試験3か月前に東京法経学院の受講を決意して、結果的に夫婦ともに行政書士試験へ合格したとのことでした。

独学時は市販のテキストや安い講義動画で学んでいたものの、補いきれない部分もあり、迷いから勉強に集中しきれなかったようです。

また、東京法経学院の公式サイトには完全独学で合格した方の口コミも掲載されていたのですが、最終的に8年かけて行政書士試験に合格したようです。

まず、最初に、私の試験の勉強方法は、完全な「独学」です。途中、通信教育に一度、頼ったことがありましたが、「通信教育あるある」の恒例のパターンにはまり、結局、半年もせずに挫折しました。結局、最後は、独学で合格しました。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

もちろん独学だろうと行政書士試験に合格することは可能ですし、短期間の勉強だけで一発合格する方もいます。

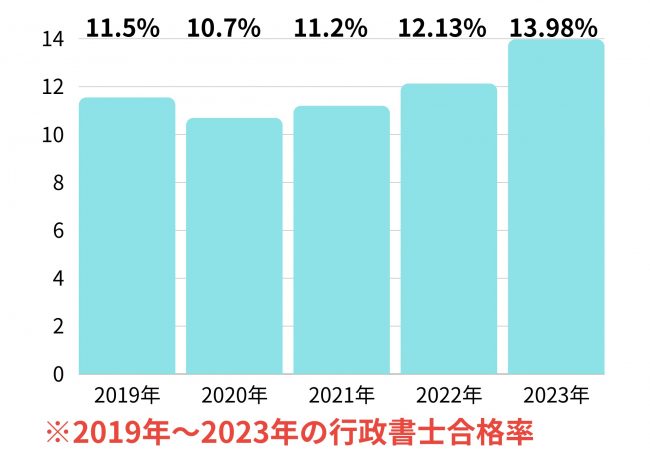

しかし行政書士自体が、2024年であれば全体の合格率が12.90%の難関資格です。

通信講座のアガルートでは46.82%、フォーサイトでは49.4%(2024年)と通信講座受講者のほうが合格率が3から4倍高い点を考慮すると独学のほうが難易度は高いです。

東京法経学院のテキストや受験六法への信頼感で受講

東京法経学院の受講を決めたきっかけとして、テキストへの信頼性を挙げている評判もありました。

Q.東京法経学院講座を受講しようと思ったきっかけ

A.土地家屋調査士の資格の取得に際して東京法経学院を受講していたことがきっかけで、学院の講師陣やテキストの質に大きな信頼を寄せていたからです。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

実際、東京法経学院は資格学校でも数少ない「受験六法」を発行できる学校でもあります。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

また、テキストの内容を評価する口コミもありました。

特に良かったのはテキストです。どの科目も非常によく内容がまとまっていて読みやすかったです。講義動画が視聴できる市販のテキストは限られたものしかなく、それを無理して使い続けていたため、非の打ち所のない教材にようやく出会えたと感じました。過去問で間違えた箇所をテキストにマークしていたので、白黒でシンプルに作られていたことも気に入りました。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

内容がフルカラーでなく白黒なのは一概に良し悪しを判断できませんが、市販テキストよりはるかに勉強に集中できたのは間違いなさそうです。

特に東京法経学院の六法は令和6年4月1日施工の改正民法にも対応しており、最新の情報で学べることも良い点といえます。

東京法経学院 行政書士講座の悪い評判と口コミ

東京法経学院 行政書士講座の悪い評判や口コミを探したのですが、ツイッター(X)や口コミサイトでは該当する評判をみつける事はできませんでした。

そこで、行政書士の講座に限らず東京法経学院全体に対する悪い評判を紹介します。

これらの口コミを見る限り、「東京法経学院そのものが、サービスの提供精度が低い可能性がある」ともいえそうです。

願書が届かないという事は、事務対応が追いついていない可能性があるので、質問票を送った際にも返事が遅れるかもしれません。

また、動画講義の画質や音質に問題があるという事は、受験生に対して少しでも良い講座を提供する意識が薄い可能性もあります。

もちろん、今回紹介する3つの口コミは「東京法経学院全体に対しての口コミ」であり、行政書士講座とは直接関係ありません。

ただし、「行政書士講座に限らず、東京法経学院において講義のクオリティの不足や、レスポンスの悪さを感じる可能性がある」事は認識しておいたほうが良さそうです。

解答速報の結果が違う

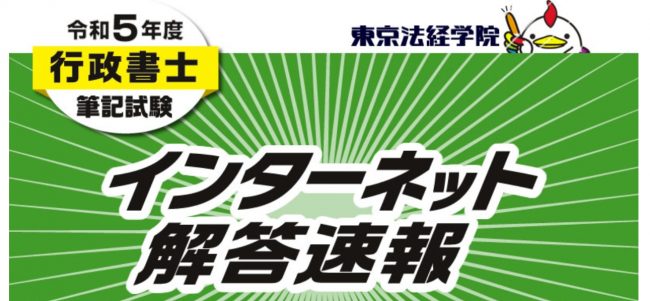

(引用元:東京法経学院 公式HP)

東京法経学院では行政書士試験の実施後に、解答速報が公開されます。

試験後、自分の回答が正しかったのか、平均点はどの程度になりそうか不安になると思いますし、試験後に解答速報が出るのは助かりますよね。

| 東京法経学院 行政書士講座の解答速報で何がわかるか |

| ・実際にどのような回答だったか ・前年度と比較した場合の難易度や点数の予想 ・分野ごとの総評と注意点 |

しかし、解答速報が間違っていたという口コミもあるようです。

おいおい!待て待て!

東京法経学院の解答

『土地地目変更・合筆登記』やんけ!

しかも一棟の建物の表示も違う!

(引用元:X)

もっとも、試験から間もない段階での解答速報は他の行政書士講座でも間違っている場合があり、東京法経学院だけ解答速報の精度が低いわけではないようです。

ちなみにアガルートもレックも東京法経学院も全部解答速報は違うからね!これが正しいと現時点では思う。

(引用元:X)

そのため東京法経学院以外の行政書士講座でも、解答速報が必ずも正しいとは限りません。

どの通信講座を受講するかを選ぶか決める段階では気にする必要はありませんが、いずれの通信講座も全ての情報が正しいとは限らないと考えたほうが良さそうです。

講座の動画講義の画質や音質が良くない

東京法経学院の講義動画に対して、悪い評判があります。

2023年7月の口コミなのですが、講義動画に救急車やバイクの音が入り込むなど、動画の内容ではなく品質に疑問を感じている方がいました。

さて勉強勉強と。一つ気になってたこと。東京法経学院の講義動画。時々、ピーポーピーポー、ブオオオン!といった救急車やバイクの音が入っているの、手作り感が出ててもうちょっとなんとかして欲しいなあと・・素人youtuberがやっている講義じゃないんだし・・数十万円の受講料とっているんだし・・

(引用元:X)

ただし、この口コミはあくまで東京法経学院のいずれかの講座に対するものであり、行政書士講座の講義動画が該当するとは限りません。

それに2025年版の講義では改善されている可能性もありますし、実際に無料体験講座で公開されている7.5時間分の動画講義の中では、聞きづらい部分はありませんでした。

動画はパワーポイント等で作られているわけではないので、レジュメと一緒にみることが前提であり、画面が小さいスマホだと少しみづらいかもしれません。

しかし、音質や画質のせいで講義内容が頭に入ってこない、といった事はないためサンプル動画を視聴して気にならないなら問題はないでしょう。

(引用元:アガルート 公式HP)

もし少しでも音質や画質、動画講義自体のみやすさを優先したい場合は、最初から通信講座のみに特化した「スタディング」や、みやすく動画が作られている「アガルート」を選ぶと良いです。

願書の申し込みをしたが1週間経っても届かない

東京法経学院は測量士・測量士補試験の願書請求の受付をしています。

しかし、願書請求したにもかかわらず、1週間経っても願書が送られてこなかった例もあるようです。

東京法経学院から測量士補の願書を入手できるとの事で申し込んだわけだが、一週間経っても送られてこず。

単純に遅いのか、住所の記載を俺が間違えたのか、受講生限定のサービスだったりしたのか、情報取られただけなのか。

(引用元:X)

評判の1つに過ぎませんし、行政書士講座とは別の講座なので、東京法経学院の行政書士講座の受講を検討している場合は気にする必要はないかもしれません。

ただし、もし東京法経学院は対応が遅れ気味になる時があるとしたら、例えばメール質問なども返信がなかなか来ない時もあるかもしれません。

(メール質問の場合は回答まで1週間から2週間かかるようです)

そのため願書に限らず、頻繁に質問する予定で、かつ少しでも速く回答をもらいたい場合は、東京法経学院だとレスポンスの悪さを感じる可能性もあります。

東京法経学院 行政書士講座の合格率と合格実績

東京法経学院 行政書士講座の合格率および合格者数は公表されていません。

公式サイトの「合格体験記」に平成16年度から令和4年度(2023年試験)までに43人分の合格体験記が掲載されており、直近であれば令和6年度は最低3人の合格が確認できます。

もちろん、受験者が東京法経学院に合格報告しなければ合否もわかりませんし、届け出があった全員を合格体験記に掲載しているとも限りません。

そのため合格体験記に記載されているのは東京法経学院の合格者のほんの一握りとも考えられますが、それでも他の講座の合格率や合格人数と比較すると不安も残ります。

| 2024年(令和6年試験)合格実績 | 合格率もしくは合格人数 |

| 東京法経学院 |

|

| アガルート |

|

| スタディング |

|

| フォーサイト |

|

| ユーキャン |

|

| 資格の学校TAC |

|

| 伊藤塾 |

|

| LEC東京リーガルマインド |

|

| 資格の大原 |

|

東京法経学院を除いて合格者数が少ないのは「資格の大原」ですが、それでも35人分の合格体験記を掲載しています。

合格体験記に記載されている人数が合格者数と同じとは限りませんが、東京法経学院の合格者の声の掲載数は不安に感じる要素の1つかもしれません。

そのため合格者数や合格率を優先するのであれば、アガルートやフォーサイトなど合格実績を掲載している行政書士講座を選ぶと良いです。

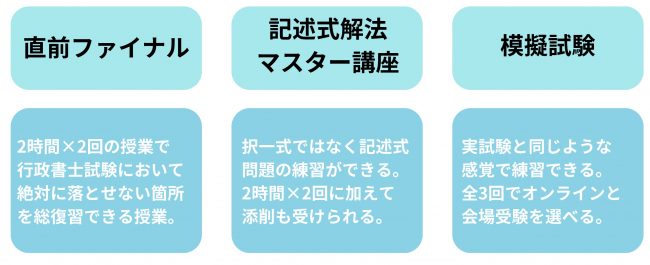

東京法経学院 行政書士の講座内容とテキスト

東京法経学院 行政書士講座は初学者向け・経験者向けの2つに分類できます。

初学者向け:新・最短合格講座

経験者向け:受験対策講座

共通する要素は多いのですが、大きな違いは「基本を学ぶための講義動画の有無」「より詳細に苦手分野を潰していくための集中講座の有無」です。

| 初学者向け:新・最短合格講座 |

| ・基本を学ぶための講義動画とレジュメ ・ベストセレクト答練 合計125問 ・科目別答練 合計200問 ・全国公開模試 合計180問 ・記述式解法マスター講座 ・直前ファイナル ※基本動画と模試以外はスクーリング(通学授業)に対応 |

| 経験者向け:受験対策講座 |

| ・民法・行政法マスター答練 ・ベストセレクト答練 ・科目別答練 ・公開模試 ・直前ファイナル ・記述式解法マスター講座 ・行政法・地方自治法完全整理ポイント講座 ・基礎知識(一般知識等)集中対策講座 ※基本動画と模試以外はスクーリング(通学授業)に対応 |

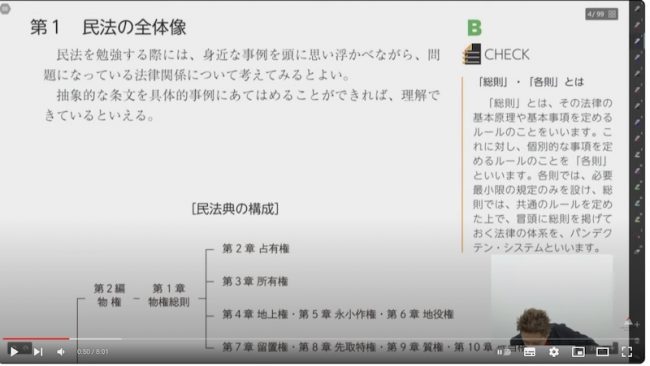

初学者向けの「新・最短合格講座」では、寺本康之講師による約80時間の動画講義(レジュメあり)で学べます。

ゼロから行政書士講座を学ぶ場合や、経験はあるものの基本から理解したい場合は「新・最短合格講座」を受講しましょう。

一方の受験対策講座ですが、「ベストセレクト答練」「科目別答練」「直前ファイナル」「模試」などが含まれているのは「新・最短合格講座」と同じです。

代わりに「受験対策講座」は「行政法・地方自治法完全整理ポイント」「行政法・地方自治法完全整理ポイント講座」など細部に特化した学習ができます。

独学ですでに行政書士の知識を身に着けている場合や、過去に行政書士試験に落ちてしまったものの、基礎知識はすでに理解できていると感じる場合は「受験対策講座」を選びましょう。

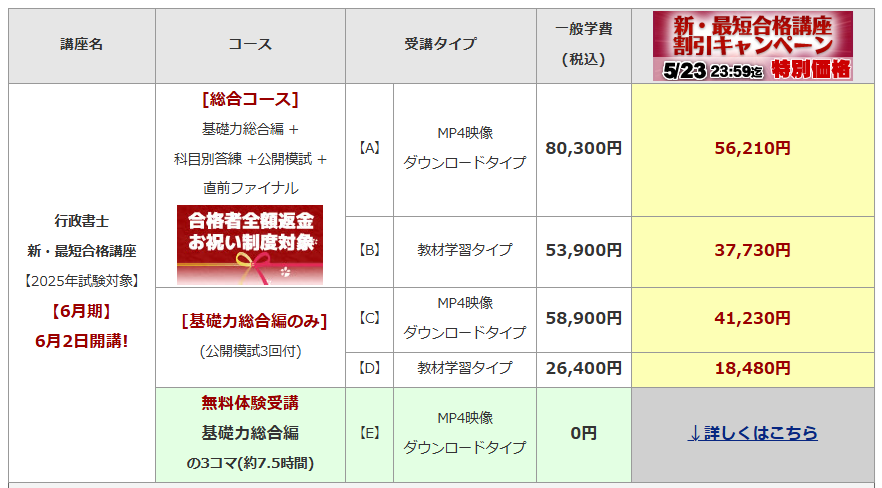

【初学者向け】行政書士 新・最短合格講座2025

(引用元:東京法経学院 公式HP)

| 「新・最短合格講座」はこんな人におすすめ |

| ・これから行政書士受験の勉強を始める人 ・独学で勉強してきたが、基礎知識の理解に不安がある人 ・今の自分の勉強方法やスケジュールに不安がある人 |

「新・最短合格講座」は東京法経学院の行政書士講座における基本コースです。

これから行政書士試験の勉強を本格的に始めようと思っている方が、ゼロからでも行政書士の基礎知識を身に着け、答練や模試で万全の状態を整えるまでの道筋が整っています。

経験者向けに「受験対策講座」も別途用意されていますが、「新・最短合格講座」だけでも十分合格できる内容ですし、迷ったらこちらを選びましょう。

| コース | 受講タイプ | 学習タイプ | 料金(税込) |

| 総合コース 基礎力総合編 +合格直結答練2025 |

A | MP4映像 ダウンロードタイプ |

通常価格:80,300円 |

| B | 教材学習タイプ | 通常価格:53,900円 | |

| 基礎力総合編 (模試3回つき) |

C | MP4映像 ダウンロードタイプ |

通常価格:58,900円 |

| D | 教材学習タイプ | 通常価格:26,400円 | |

| 無料体験受講 | E | MP4映像 ダウンロードタイプ |

0円 |

| 初学者向け:新・最短合格講座 |

| ・基本を学ぶための講義動画とレジュメ ・ベストセレクト答練 合計125問 ・科目別答練 合計200問 ・全国公開模試 合計180問 ・記述式解法マスター講座 ・直前ファイナル |

おすすめは、合格までのスケジュールおよびカリキュラムが万全に用意されている「総合コース」の受講タイプAです。

というのも、東京法経学院では同じコースでも「答練あり/なし」「教材のみ/動画あり」のように、各自が必要な教材やカリキュラムのみ選択して受講することもできます。

上手く使えば受講料を最低限に抑えられる反面、初学者ほど「何が必要で、何が不要なのか」を判断するのが難しく、学習に影響が出る可能性もあります。

そのため、これから行政書士試験の勉強を始める方で東京法経学院を受講するなら、「新・最短合格講座」の総合コースを受講してみてください。

総合コースは1ヶ月に4回、30%OFFの割引価格で申し込みが可能であり、通常は80,300円(税込)のところ56,210円(税込)になるので、タイミング次第でかなり安く受講できます。

【経験者向け】行政書士 2025年度試験向け 受験対策講座

(引用元:東京法経学院公式HP)

| 「受験対策講座」はこんな人におすすめ |

| ・すでに行政書士試験の基礎知識が身についている人 ・「民法」「行政法」「地方自治法」など特定分野の苦手意識を克服したい人 ・特定の教材だけピンポイントで購入したい人 |

「受験対策講座」は東京法経学院 行政書士講座の中でも経験者向けのコースです。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

「新・最短合格講座」のように行政書士の基礎知識を学べる講義動画こそないものの、特定の分野に特化した教材や講座が含まれています。

行政書士の知識はすでに頭に入っているものの、特定分野だけ苦手な場合や、自分の問題点を洗い出して合格を確実なものにしたい場合は「受験対策講座」を受講しましょう。

| コースと受講タイプ | 通常価格(税込) |

| フルパックコース(映像ダウンロード) | 通常価格:94,050円 |

| フルパックコース(教材学習) | 通常価格:80,850円 |

| 答練マスターコース(映像ダウンロード) | 通常価格:67,650円 |

| 答練マスターコース(教材学習) | 通常価格:54,450円 |

| 答練+記述式特訓コース(映像ダウンロード) | 通常価格:76,450円 |

| 答練+記述式特訓コース(教材学習) | 通常価格:63,250円 |

| 答練+科目別強化コース(映像ダウンロード) | 通常価格:85,250円 |

| 答練+科目別強化コース(教材学習) | 通常価格:72,050円 |

| 経験者向け:受験対策講座 |

| ・民法・行政法マスター答練 ・ベストセレクト答練 ・科目別答練 ・公開模試 ・直前ファイナル ・記述式解法マスター講座 ・行政法・地方自治法完全整理ポイント講座 ・基礎知識(一般知識等)集中対策講座 |

複数のコースに分かれていますが、全てが含まれているのは「フルパックコース」です。

反対に特定の分野だけピンポイントで対策したい場合、フルパックコース以外を選ぶことで、少しでも出費を抑えながら苦手分野を潰せます。

「新・最短合格講座」と被らない形で「受験対策講座」の受講もできますし、必要であれば合わせて受講することで合格の可能性を少しでも高められます。

東京法経学院 行政書士講座のテキストと六法を紹介

東京法経学院の「新・最短合格講座」で利用するテキストは以下の通りです。

| 教材名 | 数量 |

| 最新版 行政書士必勝六法 |

|

| 最新版 本試験問題と詳細解説 |

|

| 新・最短合格講座テキスト |

|

| 記述式解法マスターテキスト |

|

| 過去問マスターDX |

|

| 提出課題問題編 |

|

| 提出課題解説編 |

|

| 六法の読み方入門 |

|

※受験対策講座の場合は使用するテキストの一部が異なります。

その中でも以下の3つのテキストの詳細をお伝えします。

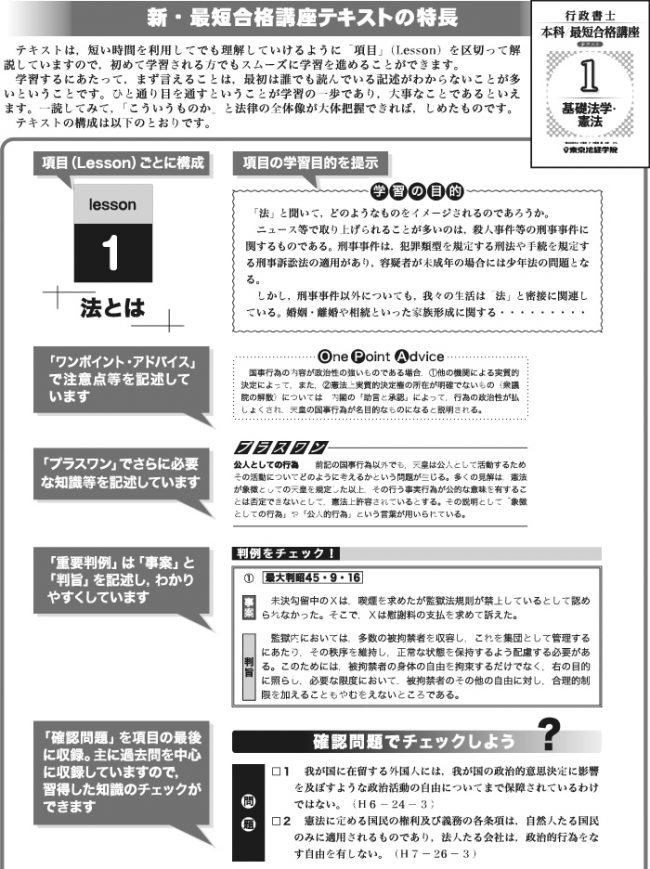

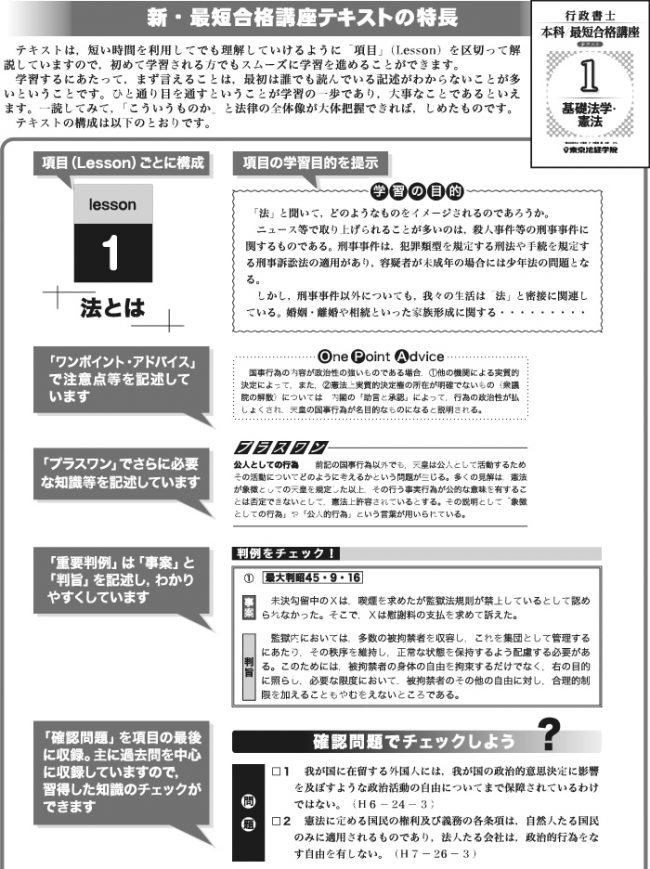

2025年版 新・最短合格講座テキスト

「新・最短合格講座」で利用する東京法経学院の全5冊のオリジナルテキストです。

ワンポイント、確認問題、判例などを分かりやすく紹介しているテキストなのですが、フルカラーではなく白黒であり、人によっては勉強しづらいと感じるかもしれません。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

また、東京法経学院はWEB版のテキストがありません。

講義動画のレジュメはPDFなのでスマホやパソコン等でも勉強できるのですが、メインのテキストは紙テキストであるため、持ち運びには少し不便です。

ただし、紙テキストのほうが机に向かって集中できる人もいますし、白黒のほうが自分でポイントを書き込みする際に便利と考える人もいるので利点にもなります。

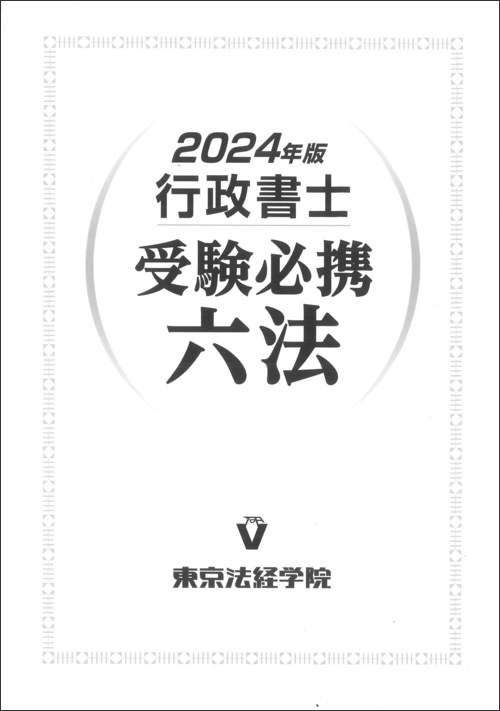

2025年版 行政書士受験必携六法

東京法経学院が発行するオリジナルの六法です。

令和6年4月1日施行の改正民法にも対応しており、試験で出題が予想される法令や条文が1000ページに渡って記載されています。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

「新・最短合格講座」に付属していますが、4,840円(税込)で単体購入も可能です。

(送料は全国一律で別途880円(税込)が必要)

すでに六法を所持している場合でも、最新の法改正を踏まえて学びたい場合は、東京法経学院の六法を選ぶと良いでしょう。

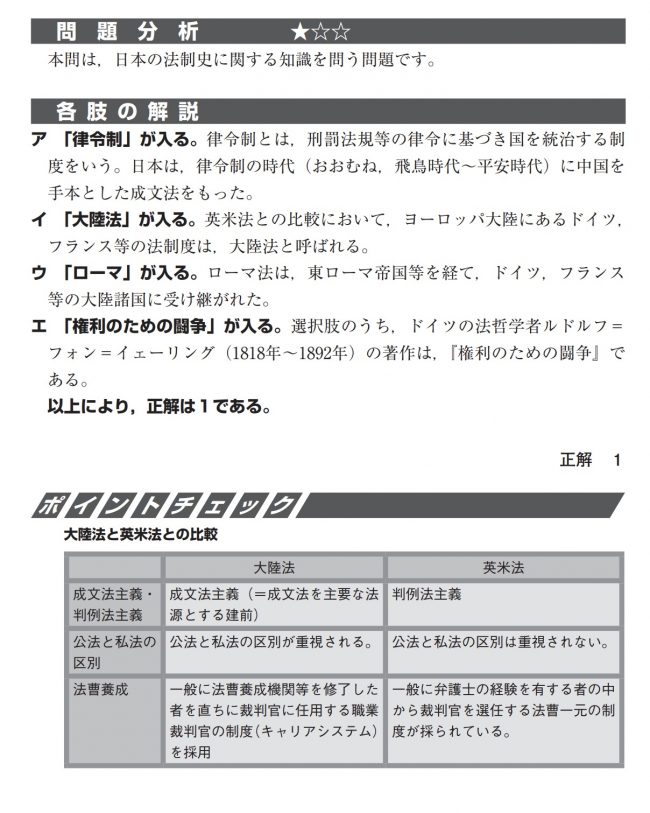

2025年版 行政書士過去問マスターDX

5年分の過去問題集です。

選択問題、記述式問題は過去17年分の問題が記述されていますし、過去問すべて現行法に沿った解説がされているので、間違った理解をしてしまうこともありません。

行政書士過去問マスターDXの一部はサンプルとして公開されています。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

(引用元:東京法経学院 公式HP)

また、行政書士過去問マスターDXは東京法経学院の公式サイトから単体で購入も可能です。

784ページで価格は4,070円(税込)であり、送料が一律で880円(税込)かかります。

もちろん「新・最短合格講座」で学習する場合はこの過去問集も付属するので、別途購入する必要はありません。

東京法経学院 行政書士講座の2025年模試情報

2025年東京法経学院 行政書士の公開模試日程とスケジュールを紹介します。

まず大きく分けると自宅受験と会場受験を選ぶことが可能です。

自宅受験の場合は会場までの移動費や時間は発生しませんが、会場受験であれば本番に近いプレッシャーや雰囲気を感じながら試験に臨めます。

| 自宅受験日 | 東京会場受験日 | 福岡会場受験日 |

| 9月16日(火) | 9月21日(日) | 10月4日(土) |

| 9月22日(月) | 9月28日(日) | 10月11日(土) |

| 9月30日(火) | 10月5日(日) | 10月18日(土) |

※模試はすべて13:00~16:00(3時間)

ただし、会場受験を実施しているのは東京(新宿区)と福岡(中央区)の2箇所のみです。

本試験に限りなく近い模試にするのであれば会場受験が望ましいですが、移動時間や移動費を考えると難しい場合、自宅でも模試を受けられます。

3回の模試いずれも合計60問の出題であり、模試のあとは詳細な成績表や解説書も受け取れるので、自分に足りていない要素を洗い出すきっかけにもなります。

他にも行政書士の資格学校は数多くありますが、模試を3回受けられる通信講座はほとんどないので、模試を重視する場合も東京法経学院を選ぶ決め手の1つです。

東京法経学院 行政書士講座のメリット

東京法経学院の行政書士講座を受講するかの判断材料として、メリットを具体的に紹介します。

期間限定割引キャンペーンの際には他の行政書士講座と比較しても安い部類に入りますし、合格した場合の全額返金保証など料金面でのメリットが大きいです。

| 東京法経学院 行政書士講座の受講メリット |

| ・2時間以上のサンプル講義を無料でみられる ・講義動画の倍速再生やダウンロードが可能 ・合格した場合に全額返金保証の特典がある ・メールによる質問制度&記述式問題の添削指導を受けられる ・試験直前対策が充実している |

もちろん講座の質も高いです。

特にメールによる質問が可能な点や、添削指導を受けられる点は合格率を高めるために大いに役立ちます。

また、模試や試験直前の集中講座をはじめとして、試験直前対策に力を入れているのも特徴であり、少しでも合格率を高めたい場合にも東京法経学院をおすすめできます。

2時間以上のサンプル講義を無料でみられる

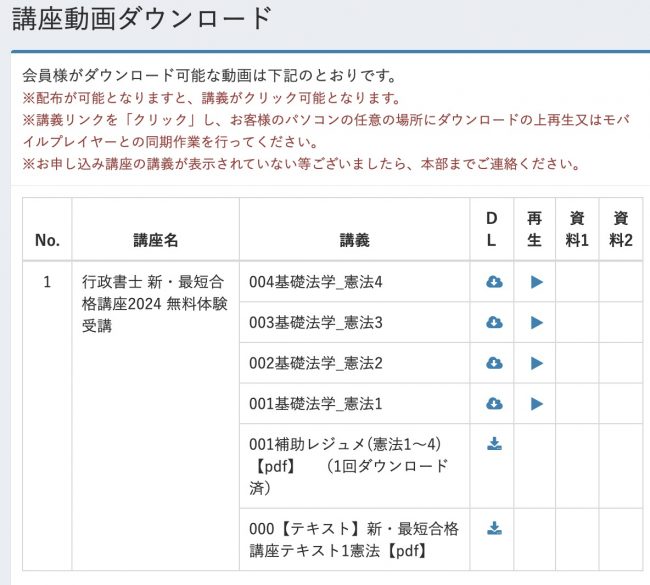

東京法経学院の行政書士講座には、「無料体験受講」が用意されており、合計8.5時間の講義映像とレジュメを受け取れます。

無料体験受講の範囲

・基礎法学_憲法1

・基礎法学_憲法2~4

合計8.5時間もの講義を無料サンプルで受け取る事ができるのは東京法経学院の行政書士講座の大きなメリットです。

実際に「新・最短合格講座 」でも使用される寺本康之さんの講義動画とレジュメを受け取れるので、内容を踏まえて受講を判断できます。

| 無料体験受講の動画でみるべきポイント |

| ・動画講義はみやすいか(画質や音質、板書のみやすさ) ・隙間時間学習など自分の目的に合っているかどうか ・寺本講師の講義内容がわかりやすく自分のレベルに合っているかどうか |

実際に受講を決意して高い費用を支払った後に「想像と違った」と後悔はしたくないと思いますので、まずはサンプル動画を視聴してみてください。

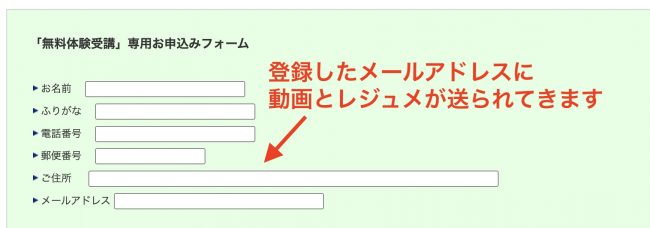

「基礎法学_憲法1」の合計2時間28分の動画はすぐに視聴できるのですが、「基礎法学_憲法2~4」の動画及びレジュメの受け取りには無料体験受講への申し込みが必要です。

無料体験動画が視聴できるのは1ヶ月のみで、申し込みには名前や住所、電話番号やメールアドレスなどの入力が必要です。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

無料体験受講の有効期限は1ヶ月であり、それ以降はレジュメおよび動画は視聴できなくなるので、あくまで実際の講義内容の確認のために無料体験を利用してみてください。

無料体験受講をしたら電話や営業メールが来るか?

実際に無料体験受講しましたが、営業メールや電話は来ていません。

絶対に連絡がないとはいい切れないのですが、少なくとも登録してから2週間時点では、初回のサンプル動画の詳細メール以外届いていません。

そのため、「登録したら何度も電話が来るのではないか?」「しつこく申し込みを迫るメールが来るのではないか?」とは考えなくて良さそうです。

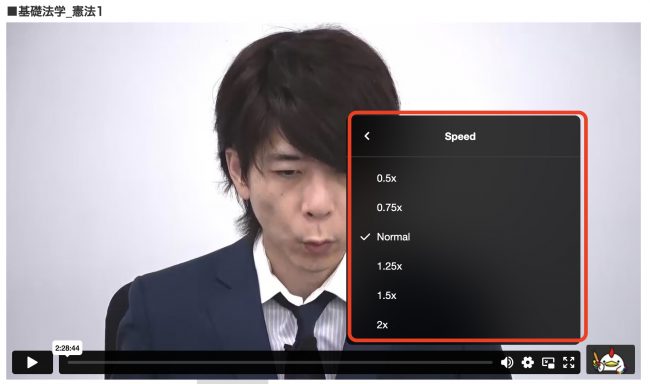

講義動画の倍速再生やダウンロードが可能

東京法経学院 行政書士講座の講義動画はダウンロードもしくはストリーミング再生いずれかで視聴できます。

行政書士講座を受講すると会員サイトにログイン可能になるので、動画講義の視聴あるいは講義のレジュメを閲覧できます。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

ストリーミング再生する場合、効率的に勉強を進めるための以下のような機能が利用できます。

・画質変更可能

・ピクチャ・イン・ピクチャ

・0.5倍速〜2倍まで速度変更可能

(引用元:東京法経学院 公式HP)

もしインターネット回線の調子が悪く、動画再生が度々止まってしまう場合でも、画質(動画の解像度)を落とせばスムーズに再生できるかもしれません。

また、ピクチャ・イン・ピクチャは動画の部分表示のことであり、パソコンやスマホの画面の一部にのみ動画を表示できます。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

スマホで動画を再生すると自動的に画面が全て埋まってしまいますが、ピクチャ・イン・ピクチャ機能を使えばPDFレジュメや参考ページを表示させながら動画を視聴できます。

もちろん動画のダウンロードも可能なので、スマホやタブレットに入れてしまえば、データ通信量の消費や速度の低下を気にせずいつでも動画を視聴できます。

合格した場合に全額返金保証の特典がある

東京法経学院を受講して行政書士試験に合格した場合、受講料を全額返金してもらえます。

合格すれば費用負担なしで講座を受けられますし、「なんとしても合格して受講料の返金を受けよう!」というモチベーションにも繋げやすいです。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

ただし、行政書士の受験費用は返還されません。

あくまで東京法経学院の行政書士講座を受講する費用が返金されるだけなので、完全無料で行政書士資格の講座受講と資格取得できるわけではないです。

また、返金には複数の条件があります。

| 東京法経学院 行政書士講座の返金を受ける条件 |

| ・「行政書士 新・最短合格講座」の「総合コース」受講者 ・「最短合格講座」を初めて受講して合格している(2回目の受講は対象外) ・合格発表日から1ヶ月以内に専用フォームへの入力が必要 ・合格者インタビューや座談会への参加が必要になる場合がある |

返金対象コースが限られていたり、2回目の受講は対象外だったりする点など、合格者全員に自動的に返金されるわけではありません。

また、返金申請も合格なら1ヶ月以内に実施する必要があり、その際に個人情報はじめ以下の質問に回答する必要があります。

| 返金申請フォームの記載内容 |

| ・行政書士合格を目指した理由・契機 ・東京法経学院講座を受講しようと思ったきっかけ ・学習するうえで工夫したこと ・受講講座を受けての感想、良かった点はどんな点ですか? ・学習時間はどのように作っていましたか? ・わからない箇所があるときはどうしましたか? ・モチベーションはどのように保っていましたか? ・次の目標はありますか? |

1質問200文字以上で回答が必要です。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

もっとも、行政書士の勉強と比較すれば特に難しい作業ではないので、合格さえすれば東京法経学院から受講料の返金を受けられる確率は高いです。

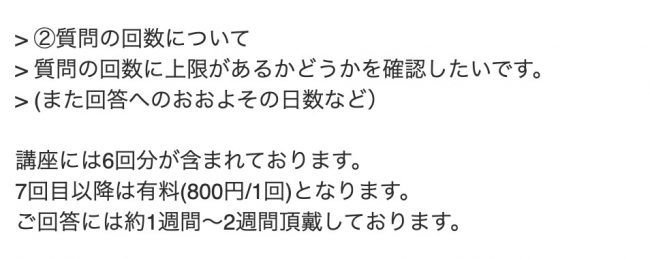

メールによる質問制度&記述式問題の添削指導を受けられる

東京法経学院では質問票もしくはオンライン質問フォームによる質問が可能です。

行政書士の勉強を進める中で、どうしても理解が難しい箇所が出てくることもありますが、その際に質問することで理解を深められます。

役立ったのが質問票システムです。たくさんの質問をしましたが、迅速丁寧なご回答を毎回頂き、その内容を吟味することで更に実力がついていったと思います。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

しかし、質問フォームと質問票ともにすぐ回答がもらえる保証はありません。

東京法経学院に問い合わせをしたところ、質問への回答には1週間〜2週間かかるとの回答がありました。

【学習】夜な夜な勉強

明日は夜集まりがあるので、今夜の勉強時間は貴重!

いやいや、毎日の勉強時間が貴重!今夜も机に向かいます。

東京法経学院の質問票って何日位で返送されるのだろうか。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

また、東京法経学院では質問以外にも添削指導を受けられます。

・基礎力総合編の課題

・記述式解法マスター講座

・全国公開模試3回

添削指導を受けることで自分が苦手としている箇所も把握できますし、単に教材を学んで終わりにする訳では無いことがメリットです。

しかし、無限に質問できるわけではなく質問回数の上限が6回までと決まっています。

7回目以降は1質問につき800円がかかりますし、さらに回答まで1週間〜2週間ほどかかるので、すぐに回答がほしい場合は、Yahoo知恵袋などネット上の相談サイトを使うほうが早いかもしれません。

試験直前対策が充実している

行政書士の資格取得のためには1000時間以上の勉強が必要ともいわれています。

行政書士試験合格に必要な勉強時間は、600~1000時間が目安とされています。

予備校・講座を使う場合で600時間、独学の場合は800~1000時間というイメージです。

600時間の場合の内訳は、講義に200〜300時間程度、復習に400〜300時間程度です。ただしこれはあくまで目安であり、必要な勉強時間は個人によって差があります。

(引用元:アガルート 公式HP)

1000時間の勉強が必要だと仮定すれば、1日3時間の勉強を毎日続けても333日間、つまり約1年勉強し続ける長丁場になるので、本番近くには忘れてしまっている箇所も出てきます。

そのため東京法経学院は試験直前対策に力を入れています。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

記述式解法マスター講座:実践形式で自分の得意不得意を把握できる

3回の公開模試:本番の空気感やペース配分を体感できる

模試を3回受けられることで、本番に近い会場の雰囲気を体感したり、時間配分を考えたりしながら試験に臨む練習ができます。

また直前ファイナルでは、合計4時間の講義とテキストにより、本試験において特に重要な要素を総復習することで、「絶対に落としてはいけない問題を確実に取りに行く」ことが可能です。

さらに模試やマスター講座では添削指導を受けられるので、単純に疑問点を解決できるのはもちろん、今自分がどのような分野が苦手なのかを把握することもできます。

以上のように、東京法経学院 行政書士講座は試験前対策が充実しているため、はじめて試験を受ける場合であっても、合格率を少しでも高められるカリキュラムが組まれています。

東京法経学院 行政書士講座のデメリット

東京法経学院の行政書士講座は信頼性や料金面のメリットがある反面、人によってはかなり気になるだろうデメリットもあります。

特に、合格率や合格人数などの合格実績が伏せられており、公式サイトからわかる範囲の情報だと、他社の行政書士講座よりも合格率に不安が出てきます。

| 東京法経学院 行政書士講座のデメリット |

| ・合格率や合格者数が公表されていない ・紙のテキストしかないため隙間時間の勉強がしづらい ・講義動画が授業の直撮りでありみづらさがある ・テキストが白黒(フルカラーではない)でありみづらい ・割引対象期間外だと東京法経学院の費用は割高 |

また、テキストにおける情報の信頼性はあるものの、白黒である上に紙テキストしかない(WEBテキストがない)など、利用するうえで不便さを感じる箇所もあります。

特に割引キャンペーン期間以外だと、講座料金が高めになってしまうのも大きなデメリットであり、東京法経学院の割引のタイミングや仕組みを知らないと損をします。

総じて、東京法経学院は料金面やカリキュラムの面でデメリットが目立つので、必ず事前に把握しておきましょう。

合格率や合格者数が公表されていない

東京法経学院 行政書士講座は合格率や合格者数を公表していません。

合格体験記に記載されている人数は最低でも合格していることはわかりますが、実際の合格人数や合格率がみえてこないため、合格実績に不安を感じてしまいます。

| 年度 | 合格人数 |

| 2024年(令和6年) |

|

| 2023年(令和5年) |

|

| 2022年(令和4年) |

|

| 2021年(令和3年) |

|

| 2019年(令和元年) |

|

| 2017年(平成28年) |

|

| 2016年(平成27年) |

|

| 2015年(平成26年) |

|

| 2014年(平成25年) |

|

| 2013年(平成24年) |

|

| 2010年(平成21年) |

|

| 2009年(平成20年) |

|

| 2008年(平成19年) |

|

| 2007年(平成18年) |

|

| 2005年(平成16年) |

|

| その他年度 |

|

行政書士講座を提供している他の通信講座と比較しても、東京法経学院が掲載している合格体験記は少ないです。

実際、東京法経学院と同じように合格率や合格者数は公表していない通信講座も、合格者の声をみれば相応の人数が合格していることが分かります。

| 2024年合格実績 | 合格率 |

| 東京法経学院 |

|

| スタディング |

|

| 伊藤塾 |

|

| ユーキャン |

|

| 資格の大原 |

|

東京法経学院は合格者には全額返金の特典がありますし、合格者の声をある程度集めやすい仕組みなので、合格者の声は1人でも多く公表したほうが講座の信頼性も確保しやすいはずです。

また東京法経学院は土地家屋調査士の講座受講生の合格率は発表しており、全体に占める合格率など詳細なデータも公表しています。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

以上を踏まえると、東京法経学院は土地家屋調査士の講座は多くの合格者を輩出しているものの、行政書士講座は合格率を公表している他の講座と比較すると低いのではないかと考える事もできそうです。

もちろん合格率はあくまで指標の1つですし、実際にはテキストや動画講義の内容などが自分に合っている事が何よりも重要なのは間違いありません。

しかし、行政書士講座を比較する上で何よりも合格実績を優先したい場合、詳細が非公表の東京法経学院よりもアガルートやフォーサイトを選んだほうが良いでしょう。

紙のテキストしかないため隙間時間の勉強がしづらい

東京法経学院は動画講義のレジュメこそあるものの、テキスト自体は紙媒体かつ白黒です。

スマホやタブレットを使い、動画講義やレジュメで隙間時間学習することはできますが、過去問やメインテキスト(新・最短合格講座のテキスト)は紙書籍のため持ち運びには向いていません。

通信講座ごとのWEBテキストの有無は以下です。

| 通信講座 | WEBテキストの有無 |

| 東京法経学院 |

|

| アガルート |

|

| スタディング |

|

| フォーサイト |

|

| ユーキャン |

|

| 資格の学校TAC |

|

| 伊藤塾 |

|

| LEC東京リーガルマインド |

|

| 資格の大原 |

|

WEBテキストに対応している講座のほうが多いことが分かります。

特にWEB版の場合はフルカラーであることも多く、気軽に勉強しやすいのはWEBテキストがある講座です。

しかし、紙の書籍であれば書き込みもできますし、机で集中して勉強に取り組む場合には紙テキストのほうが慣れている方もいると思います。

通信講座によっては紙のテキストが別料金(例えばスタディングであれば14,900円(税込)なので、テキストの媒体は講座を決める前に確認すると良いでしょう。

講義動画が授業の直撮りでありみづらさがある

東京法経学院の動画講義は専用のパワーポイントなどは使っておらず、直撮りしたものが多いです。

以下は東京法経学院 行政書士講座のページで無料公開されているサンプル動画のキャプチャなのですが、プリントに直接説明したものを直撮りしています。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

人によってはみづらく感じるかもしれません。

もちろん寺本講師の解説も入るので、動画の文字が全然みえないと感じる事はないかと思います。

ただし、東京法経学院のサンプル動画をみて合わないと感じる場合、アガルートやフォーサイトなど、よりみやすい動画講義を提供している通信講座を選ぶと良いです。

テキストが白黒(フルカラーではない)でありみづらい

テキストや問題集において大事なのは内容ですが、その内容が分かりやすいかどうかも重要な要素です。

行政書士の資格勉強をしていれば、嫌というほどテキストを眺める機会が出てきますし、疲れている時ならなおさら、堅苦しい内容は頭に入ってきづらいかもしれません。

そして東京法経学院のテキストはフルカラーではなく白黒です。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

「ワンポイント」「プラスワン」「確認問題」など補足も充実していますが、長期間勉強するとなると、白黒よりフルカラーのほうが勉強しやすい人もいます。

それにフルカラーテキストは印刷費用も高いので、白黒テキストだからこそ現在の受講料で済んでいるのかもしれません。

行政書士講座に限らず、これまで勉強をする際に白黒テキストよりフルカラーのほうが勉強しやすいと感じた事がある場合、東京法経学院の白黒テキストは使いづらい可能性があります。

割引対象期間外だと東京法経学園の料金は割高

東京法経学院は期間限定で、大幅な割引キャンペーンを毎月4回実施します。

例えば「行政書士 新・最短合格講座」であれば80,300円(税込)のところ、キャンペーン適用により30%OFFになるので、56,210円(税込)で申し込みができます。

(引用元:東京法経学院 公式HP)

難しい適用条件もなく、割引キャンペーンを実施しているタイミングに申し込みさえすれば、他の行政書士講座と比較してもトップクラスに安い料金で受講可能です。

一例として、2024年の1月から3月までに実施された割引キャンペーン実施タイミングは以下の通りです。

1月10日~16日

1月18日~23日

1月25日~31日

2月2日~8日まで

2月10日~16日まで

2月18日~21日まで

2月23日~2月29日まで

3月2日~8日まで

3月10日~16日まで

3月18日~23日まで

3月25日~3月31日まで

実は2023年もまったく同じ日付に割引キャンペーンを実施しているので、特に大きな変更がない限り、毎月同じ日付に割引される可能性が高いです。

いずれにしても東京法経学院は割引キャンペーンの有無で受講費用が大きく変わりますし、もし割引適用期間外に申し込みをした場合、割高感の強い講座になってしまいます。

幸いにも、1ヶ月の大半を通じて割引は適用されますし、割引タイミングを知っておけば数日待つだけでお得に講座を受講可能です。

東京法経学院と他の行政書士講座を比較

ここからは、東京法経学院と他の通信講座を条件別に比較していきます。

東京法経学院は料金面や合格特典、テキストや学校自体の信頼性も高い通信講座ではありますが、他の行政書士講座も合わせて比較することでメリット・デメリットをより明確にできます。

まずは行政書士講座を提供している通信学校の料金と特徴を大まかにまとめました。

表は左右にスクロールできます。

| 通信講座 | 料金(税込) | 特徴 |

| 東京法経学院 (新・最短合格講座) |

通常価格:80,300円 割引価格:56,210円 |

|

| アガルート (入門総合カリキュラム フル) |

通常価格:327,800円 割引価格:295,020円 |

|

| スタディング (合格コースコンプリート) |

通常価格:59,400円

割引価格:56,100円 |

|

| フォーサイト (バリューセット3) |

94,800円 |

|

| ユーキャン | 69,000円 |

|

| 資格の学校TAC (プレミアム本科生) |

242,000円 |

|

| 伊藤塾 (速修コース) |

通常:188,000円 ※別途入会金:10,000円 |

|

| LEC東京リーガルマインド (合格講座スタンダードコース) |

199,000円 |

|

| 資格の大原 (パススル行政書士コース) |

74,800円 ※入会金:6,000円 |

|

行政書士の講座でも、料金や特徴にかなり違いがあるのが分かると思います。

そこで以下の項目ごとに、どの行政書士講座が優れているのかを比較したので、気になる条件をクリックして確認してください。

行政書士講座を金額・価格で比較

行政書士講座を提供している通信講座を料金で比較します。

東京法経学院も含めて通信講座ごとに複数のコースがあるのですが、今回はゼロから行政書士試験を受ける方におすすめの講座をもとに比較していきます。

| 通信講座 | 料金(税込) | 割引詳細 |

| 東京法経学院 (新・最短合格講座) |

通常価格:80,300円 割引価格:56,210円 |

期間限定で最大30%OFF 全額返金 |

| アガルート (入門総合カリキュラム フル) |

通常価格:327,800円 割引価格:236,016円 |

期間限定で10%OFF 一般教育訓練給付金対象20%OFF |

| スタディング (合格コースコンプリート) |

通常価格:59,400円

割引価格:56,100円 |

– |

| フォーサイト (バリューセット3) |

通常価格:94,800円 割引価格:75,840円 |

一般教育訓練給付金対象20%OFF |

| ユーキャン | 通常価格:69,000円 割引価格:55,200円 |

一般教育訓練給付金対象20%OFF |

| 資格の学校TAC (プレミアム本科生) |

通常価格:253,000円 割引価格:202,400円 |

一般教育訓練給付金対象20%OFF |

| 伊藤塾 (速修コース) |

通常価格:188,000円 ※別途入会金:10,000円 |

– |

| LEC東京リーガルマインド (合格講座スタンダードコース) |

通常価格:199,000円 割引価格:159,200円 |

一般教育訓練給付金対象20%OFF |

| 資格の大原 (パススル行政書士コース) |

通常価格:74,800円 ※入会金:6,000円 |

– |

まずここで紹介している価格は主に申し込み時に利用できる割引であり、合格特典などは省いています。

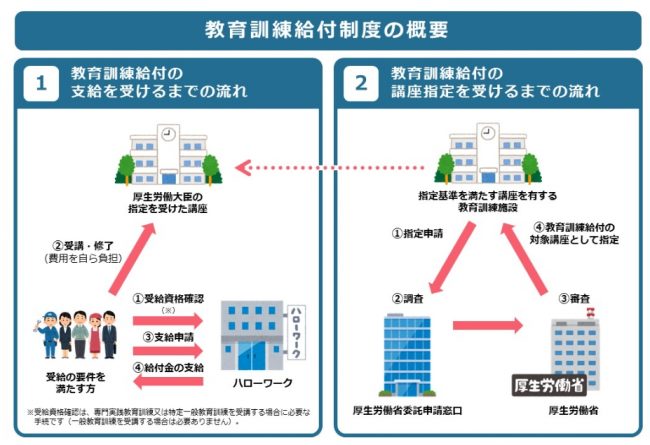

また「一般教育訓練給付金」は国による補助金であり、厚生労働省が指定したキャリアアップやスキル教育に対して価格の一部の還元が受けられます。

(引用元:厚生労働省 公式HP)

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

(引用元:厚生労働省 公式HP)

今回紹介している行政書士講座では一部が対象であり、最大20%の還元が受けられるので、一般教育訓練給付金の有無や自身が利用対象かどうかも考慮すると良いです。

| 結局、どの通信講座が安い? |

| スタディング:53,460円(税込) 東京法経学院:65,870円(税込) ユーキャン:63,000円(税込) |

通信講座の中で料金が安いのはこの3つです。

ただし、東京法経学院は30%割引があることで5万円台で受講可能なものの、割引期間外だと94,100円(税込)とだいぶ割高感が出てしまうので、キャンペーン期間中に申し込みをしましょう。

行政書士講座を割引やクーポンで比較

申し込みの際の料金や割引金額を気にするだけではなく、合格特典や再受講割引など通信講座によって異なる料金面での優遇制度もあるので把握しておきましょう。

特に「合格したら全額返金」としている行政書士講座もありますし、場合によってはほとんど費用をかけずに行政書士の資格取得も可能です。

表は左右にスクロールできます。

| 通信講座 | 合格特典 | その他割引 |

| 東京法経学院 |

合格で全額返金 | ー |

| アガルート |

合格特典:全額返金または50,000円分のAmazonギフト券 | アウトレットセール10%OFF【11月3日まで】 割引制度:他校乗換・再受講・実務講座/開業講座・グループ・他資格試験合格者割引 割引価格:20%OFF 割引制度:再受験・ステップアップ・家族割引 割引価格:10%OFF |

| スタディング |

合格で1万円 | 割引制度:再チャレンジ割引 割引価格:59,400円→26,950円(税込) 割引制度:スキルアップ割引 割引価格:59,400円→53,900円(税込) 合格特典:10,000円 |

| フォーサイト | 合格特典:2,000円分のAmazonギフト券 不合格時:全額返金 (バリューセット3のみ) |

なし |

| ユーキャン | なし | なし |

| 資格の学校TAC |

合格で全額返金 | 割引制度:受験経験者割引 割引価格:264,000円→181,500円(税込) 割引制度:再受講割引 割引価格:264,000円→170,500円(税込) 割引制度:他資格合格者割引 割引価格:264,000円→187,000円(税込) |

| 伊藤塾 |

通常価格:188,000円(税込) ※別途入会金:10,000円(税込) |

– |

| LEC東京リーガルマインド |

翌年度の講座の受講申し込みをしていた場合は返金 | 行政書士本試験受験生割引:30%割引 再受講割引:35%割引 他資格合格者割引:20%割引 LEC他資格受講生割引20%割引 |

| 資格の大原 |

なし | 本試験経験者割引20%OFF 大原受講生割引3%OFF 再受講割引30%OFF |

合格時に全額返金が受けられるのは「東京法経学院」「資格の学校TAC」「アガルート」の3つであり、自身のモチベーションを高めることにも繋がります。

合格時に全額返金が受けられるのは「東京法経学院」「資格の学校TAC」「アガルート」の3つであり、自身のモチベーションを高めることにも繋がります。

反対に「フォーサイト」は不合格の場合に全額返金の特典があるため、合格不合格どちらに転んでも損失を最低限に抑えられるのは大きなメリットです。

また、注目したいのが再受講割引のような特定条件のみ適用される割引です。

条件や割引金額は通信講座によって異なりますが、例えば以下のような条件を満たしていると、受講費用が約30%割引されることもあります。

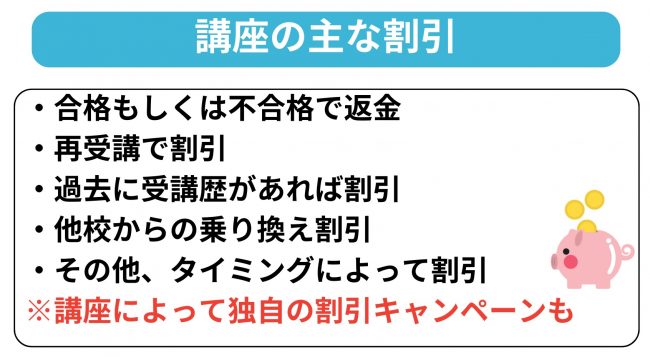

| 割引されることがある主な要素 |

| ・他の通信講座からの乗り換える場合 ・再度同じ通信講座を受講する場合 ・グループで受講する場合 ・行政書士以外で、同じ通信講座を受講経験がある場合 ・不合格ながらも過去に行政書士の本試験を受けた事がある場合 |

これらの割引や合格特典も考慮すると、必ずしも「一番安い講座が料金面で一番お得である」とは限りません。

特に合格特典なら「東京法経学院」「アガルート」を利用すれば費用負担は最低限で済みますし、反対に合格不合格どちらに転んでもリスクを最小限にするなら「フォーサイト」を選ぶと良いです。

行政書士講座を合格率・合格実績で比較

行政書士講座を提供している通信講座の合格実績を比較します。

| 2024年(令和6年試験)合格実績 | 合格率もしくは合格人数 |

| 東京法経学院 |

|

| アガルート |

|

| スタディング |

|

| フォーサイト |

|

| ユーキャン |

|

| 資格の学校TAC |

|

| 伊藤塾 |

|

| LEC東京リーガルマインド |

|

| 資格の大原 |

|

合格率を公表しているアガルート、フォーサイト、LEC東京リーガルマインドの合格率はいずれも50%前後なので、約3倍から4倍の合格率だと分かります。

そのため独学よりも講座を受講したほうが合格率は高いですし、その中でもさらに合格率の高い順番に並べると以下の通りです。

1位.フォーサイト(49.4%)

2位.アガルート(46.82%)

2024年もフォーサイトは他の行政書士通信講座と比較して合格率が一番高いので、合格率を最優先して受講する講座を決めるならフォーサイトがおすすめです。

合格率は100%正しいとは限らない

フォーサイトの合格率は54.1%ですが、これは複数のコースのうちの1つ(バリューセット2)のみの合格率です。

合格率の数字がさらに良くなるなら他のコースも含めて計算するでしょうし、あくまで一番合格率の良かったコースが54.1%である可能性が高いです。

フォーサイトに限らず、合格率は切り取り方や条件付け次第で大きく変わるので、それぞれの講座が公表している合格率がそのまま講座の質に直結するとは限らない点に注意しましょう。

行政書士講座を使用テキストや六法で比較

それぞれの通信講座で比較する行政書士のテキストや六法を比較します。

比較ポイントは複数ありますが、まず把握しておくべきは「テキストが白黒かカラーか」「WEBテキストか紙のテキストか」「講義動画の時間はどの程度か」の3点です。

| 通信講座 | WEBテキスト | 白黒・カラー | 講義動画 |

| 東京法経学院 |

紙テキスト | 白黒 | 約80時間 |

| アガルート |

紙とWEBテキスト | カラー | 約330時間 |

| スタディング |

WEBテキスト | フルカラー | 約79.5時間 |

| フォーサイト |

紙とWEBテキスト | フルカラー | 約75.5時間 |

| ユーキャン | 紙とWEBテキスト | フルカラー | 約40時間 |

| 資格の学校TAC |

紙とWEBテキスト | 白黒 | 約186.5時間 |

| 伊藤塾 |

紙テキスト | 白黒 | 約175.5時間 |

| LEC東京リーガルマインド |

WEBテキスト | カラー | 約60時間 |

| 資格の大原 |

紙テキスト | 白黒 | 約165時間 |

講義動画の合計時間数の長さは良さにも悪さにもなります。

動画に時間が取られすぎると学習に必要な時間が増えるでしょうし、限られた時間での最短合格を目指す場合、動画講義の合計時間が少ない通信講座のほうが良いです。

反対に、ゼロから時間をかけて取り組む場合であれば、テキストよりも動画講義のほうが分かりやすい箇所も多いでしょうし、アガルートなど合計講義時間が長い通信講座のほうが良いかもしれません。

他にも、紙テキストとWEBテキストはそれぞれ以下のような特徴を持ちます。

| 紙とWEBテキストの特徴 |

| ・WEBテキストは書き込みができない ・WEBテキストは持ち運びやスマホでの閲覧もしやすい ・紙テキストは直接書き込みができる ・紙テキストは探したいページを探しやすい |

また今回取り上げた要素とは別に、以下の要素も合わせてチェックすると良いです。

・2024年6月施工の改正法に対応しているか?

・通信講座の加入で六法もセットで受け取れるか?

ちなみに東京法経学院は受験六法を発行している資格学校なこともあり、すでに2024年の法改正に対応したテキストになっています。

そのためテキストの信頼性では東京法経学院をおすすめできますが、WEBテキストがなかったりフルカラーではなかったりとマイナス面もあるので、お伝えしたような点をもとに通信講座を選ぶと良いです。

行政書士講座を模試で比較

通信講座ごとの模試回数を比較します。

LEC東京リーガルマインドは7回とかなり多いですが、それを除けば東京法経学院の3回はトップクラスに多く、それ以外の講座だと1回もしくは2回の模試を受けられます。

| 通信講座 | 模試の回数 |

| 東京法経学院 |

3回 |

| アガルート |

1回 |

| スタディング |

1回 |

| フォーサイト |

2回 |

| ユーキャン |

1回 |

| 資格の学校TAC |

2回 |

| 伊藤塾 |

2回 |

| LEC東京リーガルマインド |

7回 |

| 資格の大原 |

3回 |

模試を受けるメリットとデメリットを考えると最低1回は受けたほうが良いです。

・本試験における時間配分やペースを確認できる

・本試験に近い雰囲気やプレッシャーを体感できる

・今の自分の成績や立ち位置を判断できる

・何度か失敗を繰り返してしまうと、失敗イメージが強く印象づいてしまう

・模試を何度も受けると貴重な時間、体力、精神力を消耗してしまう

・直近の模試の成績が目標になってしまい、全体的な勉強スケジュールが乱れる可能性

1回だけだと模試で実力を出しきれなかった場合に苦手意識が残ってしまう場合や、ペース配分の感覚を掴みきれずに終わってしまう可能性もあります。

それを踏まえると模試は2回もしくは3回受けるのがおすすめであり、東京法経学院であれば模試を3回まで受けられます。

手軽に試すなら市販模試

資格学校が提供している模試以外にも、書店で購入できる「市販模試」の書籍を使って試験を疑似体験できます。

TAC行政書士講座や東京法経学院などが市販模試の書籍を販売しており、いずれも2,000円程度で購入できます。

自宅から模試会場まで遠かったり、移動時間すら惜しんで勉強したいと思ったりする場合、まずは市販模試を試すと良いです。

東京法経学院の行政書士講座へのよくある質問

ここからは東京法経学院や行政書士という資格自体に対して補足します。

現時点では行政書士という資格に興味はあっても、「本当に行政書士で良いのだろうか?」「他の資格のほうが自分のキャリアが広がるのではないか?」という考えも拭えないでいるかもしれません。

後になって「他の資格のほうが良かったかな…?」と感じてしまえば、行政書士の勉強にも集中できませんし、何より合格したとしても素直に喜べなくなってしまいます。

そのため、「行政書士とはどんな資格なのか?」「どのくらいの勉強が必要なのか?」「取得した場合どのようなキャリアを築いていけるのか?」といった悩みに回答します。

| 行政書士へのよくある質問 |

| ・行政書士は何ができる仕事なの? ・行政書士と司法書士の違いは?どっちが儲かる? ・行政書士の年収はどれくらい? ・2025年の行政書士の試験日はいつ? ・行政書士は最短何ヶ月で合格を取れるのか? ・行政書士の勉強方法のおすすめは? ・行政書士合格は独学で十分なのか? |

特に資格取得を考える上で、自分の年収がどの程度上がる可能性があるのかは絶対に知っておきたいですよね。

行政書士は平均に比べれば年収も高く、合格率が低い難関国家資格なので、大きなキャリアアップに繋がるのは間違いありません。

そのため東京法経学院はじめ講座を通じて行政書士の資格を取得してもらいたいとは思いますが、その前に行政書士という資格の詳細を改めて確認していきましょう。

行政書士は何ができる仕事なの?

行政書士は「国民と行政の橋渡し役」である国家資格です。

行政書士は、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。

(引用元:日本行政書士会連合会 公式HP)

例えば、お店を開くにしても車を登録するにしても行政への届け出が必要ですが、相談を受けたり書類作成を代行したりするのが行政書士の役割です。

| 行政書士の業務内容 |

| ・行政手続きの代理 ・法律相談とアドバイス ・書類の作成 ・法的トラブルの解決 ・法律系のコンサルティング |

また行政書士はその仕事内容から、役場や官公庁など行政機関に近い場所や職場で働くことがあります。

・法律事務所

・地方自治体など行政機関

・企業のコンプライアンス部門

また、自身で行政書士事務所を開業できるので、労働時間や労働日をある程度自分の裁量で決められる利点もあります。

何より行政手続きを通じて顧客の手助けをすることで、さまざまな業種の人と接点を持てたり、直接感謝されたりするのが行政書士のやりがいです。

行政書士と司法書士の違いは?どっちが儲かる?

行政書士も司法書士も法律の専門家であり、国家資格なのは同じです。

しかし、行政書士は官公庁や自治体への手続きが多いのに対して、司法書士は土地の登記や相続など、より日常生活に近い分野を担当することが多いです。

日本司法書士会の公式サイトでは、司法書士の業務内容を以下のように紹介しています。

1.登記又は供託手続の代理

2.(地方)法務局に提出する書類の作成

3.(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理

4.裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成

5.上記1~4に関する相談

6.法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談

7.対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談

8.家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

(引用元:日本司法書士会連合 公式HP)

分かりやすく表現すると「相続手続き」「簡易裁判」「成年後見人」「企業コンサルティング」などが司法書士の業務内容です。

また不動産登記や法人登記の申請代理などは、司法書士の独占業務であり、行政書士では立ち入れない領域です。

また、合格率や年収にも違いがあります。

| 比較項目 | 行政書士 | 司法書士 |

| 平均年収 |

579.8万円 | 971.4万円 |

| 求人賃金(月額) |

26万円 | 30.4万円 |

| 労働時間 |

167時間 | 155時間 |

| 合格率 |

11.93% | 5.02% |

| 就業者数 |

309,100人 | 25,560人 |

| 平均年齢 |

42歳 | 47.2歳 |

※合格率の算出方法:司法書士は2019年〜2023年の5年間、行政書士は2014年から2013年の10年間の平均値。小数点第3位以下は切り捨て。求人賃金はハローワークのデータ。

比べると、同じ法律の専門家でも平均年収に大きな開きがあるのが分かります。

その代わり、行政書士は過去10年の合格率が8%から15%あるのに対して、司法書士は過去5年の合格率が4%から5%と低い水準に留まっています。

どっちが儲かるか?という点では平均年収が高いのは行政書士よりも司法書士ですが、司法書士は合格率が低く日本全体での就業人数も少ないです。

そのため、まずは行政書士資格の取得を目指し、その後必要になったら司法書士の資格を取得する方もいるようです。

いずれにしても年収だけではなく、どちらの業務に惹かれるかで取得資格を決めると良いでしょう。

行政書士の年収はどれくらい?

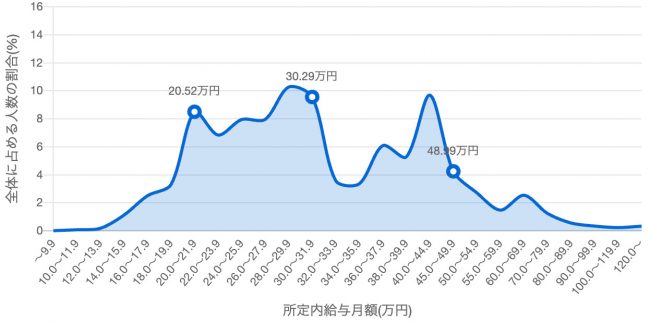

2024年の行政書士の平均年収は591万円です。

厚生労働省の調査データによると、日本人全体での2024年の平均年収は460万円なので、行政書士の収入は平均よりは上であることが分かります。

行政書士の平均月収の分布は以下の通りです。

(引用元:jobtag)

毎月20万円から50万円程度までの分布が多く、ほんの一握りのみ毎月100万円以上の収入を得ている行政書士もいることが分かります。

また、行政書士の年齢別に収入の分布をまとめたグラフも紹介します。

(引用元:jobtag)

35歳くらいまでの比較的若い時は年収500万円程度ですが、40歳近くになると急上昇して平均700万円に迫り、60歳を境に収入が落ちていることが分かります。

ただし、行政書士の場合は加齢による仕事の質の低下ではなく、ある程度年配になってくると労働時間が減ることで平均年収も減っている可能性も考えられます。

職場や労働時間、業務内容によっても変わるものの、行政書士は平均よりは高い収入を得られる職業です。

2025年の行政書士の試験日はいつ?

行政書士試験は毎年11月の第2日曜日に実施されます。

試験日:11月9日(日)に実施

時間:13時から16時まで

合格発表の日程は毎年1月の第5週です。

2024年11月の試験の場合であれば2025年1月31日に公表されたので、1月末には結果が判明すると考えて間違いありません。

2025年のインターネット申し込み:令和7年7月22日(火)午前9時~8月25日(月)午後5時

2025年の郵送での申し込み:令和7年7月22日(火)~8月18日(月)消印有効

インターネット申し込みは郵送よりも受付期間が少し短いです。

また、受付期間はおよそ1ヶ月間なので、後回しにして受付期間が過ぎてしまわないように、必ず受付期間になったらすぐに申し込みを済ませましょう。

行政書士は最短何ヶ月で合格を取れるのか?

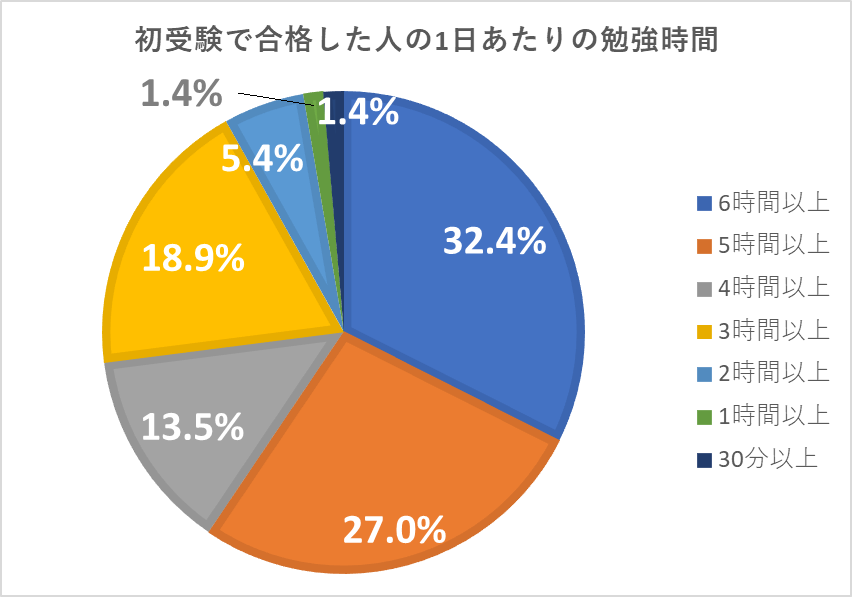

行政書士は最短何ヶ月で合格できるのかを知るために、まずは行政書士の合格のために必要な勉強時間を把握しましょう。

以下、行政書士講座を提供している通信講座の公式サイトから引用した平均勉強時間です。

| 東京法経学院 |

|

| アガルート |

|

| スタディング |

|

| 資格の学校TAC |

|

| 伊藤塾 |

|

※東京法経学院は「平均学習期間は6ヵ月~1年。1日 2~3時間の勉強時間」と記載があるため、それぞれ最小および最大の時間で記述

実際に必要な勉強時間は人それぞれではあるものの、500時間や600時間、あるいは1000時間という勉強時間が目立つのが分かります。

会社や家事、子供の世話などで時間が取れない場合、頑張っても1日3時間くらいの勉強が限界である方は少なくないと思います。

(引用元:アガルート 公式HP)

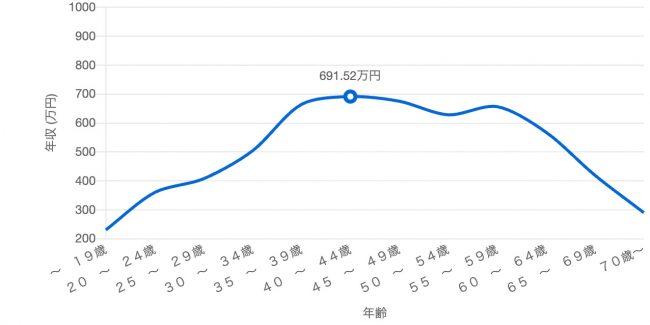

一方で、勉強に専念できる方は1日8時間くらいの勉強時間を取れる場合もあると思いますし、1日3時間もしくは8時間勉強した場合の合格日数を表にしました。

| 勉強時間 | 1日3時間勉強 | 1日に8時間勉強 |

| 400時間 | 133日 | 50日 |

| 600時間 | 200日 | 75日 |

| 800時間 | 266日 | 100日 |

| 1000時間 | 333日 | 125日 |

1日8時間勉強できる方であれば、3ヶ月~4ヶ月での行政書士合格も決して不可能ではないです。

ただし、1日8時間の勉強時間を確保したうえで、さらには毎日休まず勉強を続けてやっと合格できますし、何より必要な勉強時間は受験者の知識や受験経験によっても変わります。

すでに宅建や土地測量技師などの資格を持っていたり、さらにいえば司法書士資格をすでに持っていたりする場合、被る学習範囲も多いので勉強時間はかなり短縮できます。

何より、どのような資格であれ今までに受験経験が有る場合、自分なりの勉強方法が確立されているはずなので、効率的に勉強を進められます。

| 3ヶ月以内の短い期間で行政書士の資格取得は可能なのか? |

以下の投稿では行政書士を2~3ヶ月という最短合格していますが、1日に15時間勉強していることから、勉強日数が60日だとしても900時間勉強しています。

(引用元:X) そのため合格までの期間が短い場合でも、1日あたりの勉強時間を多くするか、もしくは実務を通じて行政書士試験の内容の大半を理解している人でなければ3ヶ月以内の短期合格は難しいです。 それに少なく見積もるよりも多めに見積もったほうが良いので、1000時間勉強が必要である、という前提で自分が1日あたりに使える勉強時間をもとに合格期間を逆算してみましょう。 |

行政書士の勉強方法のおすすめは?

独学にしても通信講座を受講するにしても、行政書士のおすすめの勉強方法は以下の通りです。

| 行政書士のおすすめの勉強方法 |

| ①スケジュール設定 ②基礎知識の習得 ③過去問を解く ④分野強化(配点や自分の得意分野に応じて) ⑤模試 ⑥本番直前対策 ⑦本試験 |

まず大事なのは最初にスケジュールを決めることであり、「◯月の◯週までにはここまで勉強を終えている必要がある」と中間目標を定めておく必要があります。

中間目標があることで「遅れている/今の進捗で間に合う」といった基準も分かりますし、仮に遅れていることに気づけば取り組み方を変えて挽回することもできます。

また、「なんとなく不安だから、1分でも時間があるなら全て行政書士合格のための勉強に時間を割かなければいけない!」と自分にプレッシャーとストレスを与え続ける事もありません。

もう1つ大事なのは、アウトプットの機会を増やすことです。

いくら参考書やテキスト、六法を読み込んだとしても、実際に問題を解いた上で過去の実例を踏まえて考える練習をしなければ、知識は思うように定着しません。

特に行政書士のテキストは膨大であり、東京法経学院はテキストだけで1000ページ以上あります。

最初から1000ページすべてに目を通すよりも、細かな章ごとに目を通し、該当範囲の問題を解いてインプットとアウトプットを繰り返すほうが効率的に知識を身につけられます。

行政書士の勉強アプリや六法アプリはおすすめしない

無料で行政書士の勉強ができる過去問題集や六法のアプリもあります。

一部アプリに課金要素がある事を除けば便利に思えますが、スマホアプリの場合、SNSやネットサーフィンなどに目が向いてしまいます。

最悪、行政書士の勉強アプリや六法アプリを起動した後、他のことに時間を取られて…といった可能性もあるので、行政書士の勉強にアプリはおすすめしません。

行政書士合格は独学で十分なのか?

行政書士の資格取得に条件はありません。

勤務経験や卒業単位も不要ですし、行政書士試験に合格さえしてしまえば、独学だろうと行政書士の資格を取得できます。

独学で行政書士の合格を目指す場合のメリットとデメリットを紹介します。

| 行政書士の資格取得を独学で行うメリット |

| ・費用がかからない ・自分のペースや状況に応じて柔軟に対応できる ・教材を自由に組み合わせる事ができる(教材を選別できる力が必須) |

| 行政書士の資格取得を独学で行うデメリット |

| ・モチベーションの維持が難しい ・スケジュールの組み立て方がわからない ・分からない部分が出てきた時に問題を解消できない可能性 |

独学においては「自身でスケジュールを立て、問題解決して、モチベーションを維持する」という自己コントロール能力が必要です。

そのため、これまで行政書士以外の資格取得を経験した事があったり、仕事や勉強で長期間のプロジェクトを実現したりする経験があれば、独学のみで行政書士へ合格しやすいでしょう。

一方で、自分一人だと仕事や勉強のモチベーションが続かなかったり、何をどのように進めていけば良いのか見当もつかなかったりする場合、独学よりも行政書士講座を受講したほうが良いです。

また1000時間の勉強が必要であるとお伝えしたように、「独学で最短合格!」といった報告は全体のほんの一握りの結果に過ぎない点は意識しておく必要があります。

(引用元:各書籍のHP)

実際、行政書士の講座を提供している「アガルート」のデータでは、2024年における行政書士の資格取得の平均が12.9%なのに対し、アガルート受講者は46.82%です。

全ての講座が同様の合格率を誇っているわけではありませんが、少しでも行政書士の合格率を高めるためには、独学よりも講座を受講したほうが良さそうです。

東京法経学院の行政書士講座の評判・口コミ:まとめ

東京法経学院 行政書士講座に向いている人・向いていない人をまとめます。

| 東京法経学院 行政書士講座に向いている人 |

| ・長い歴史や受験六法の発行など信頼性を重視したい人 ・割引キャンペーン期間での申し込みを検討している人 ・寺本康之講師の講義が自分に合っていると感じる人 ・直前対策が充実している講座を受けたい人 ・合格特典の返金保証に惹かれる人 |

| 東京法経学院 行政書士講座に向いていない人 |

| ・過去の合格率や合格人数を重視したい人 ・とにかく一番安い行政書士講座を受講したい人 ・電子テキストやフルカラーのテキストで学びたい人 ・申し込みタイミングと割引キャンペーン適用期間が一致しない人 |

特に大きな違いとして、最大45%OFFにもなる割引キャンペーンの適用期間に申し込みをするかどうかで、東京法経学院 行政書士講座のコスパは大きく変わります。

| 通信講座 | 料金(税込) | 割引 |

| 新・最短合格講座 (初学者向け) |

通常価格:80,300円 割引価格:56,210円 |

30%OFF |

| 受験対策講座 (経験者向け) |

通常価格:94,050円 割引価格:51,728円 |

45%OFF |

反面、割引価格であれば東京法経学院 行政書士講座は他の行政書士講座と比較しても安い部類に入りますし、コスパは抜群です。

さらに合格返金保証や信頼性の高いテキストも東京法経学院を選ぶ理由になりますし、これらを踏まえて申し込みをする場合はぜひ東京法経学院を利用してみてください。