Ivy Bridgeこと第三世代のCore iプロセッサであるCore i5/i7-3000シリーズがやっと正式リリースとなった。世界初の22nmプロセスを採用した製品でもあり、特にGPU周りを大幅に強化したことなども以前から紹介されており、多くの期待を集めていた製品でもある。そんなわけで、早速ご紹介したいと思う。

編集部より

本特集記事は、期待の新製品であるIvy Bridgeをあらゆる角度から徹底的に検証するという趣旨から、ベンチマーク結果のグラフ総数で167枚、掲載ページ数で48ページという、例外的にボリュームの大きな記事となっています。

もちろん、通常の記事と同じく、記事面上下部のページ送りボタンから順に読んで問題ありませんが、まずは、記事全体の目次ページ(リンクはこちら)を確認してから読み進めることをお奨めします。

製品スペック

別記事でも紹介されたと思うが、本日発表されたのは、合計14製品である。内訳としてはDesktop向けが9製品、Mobile向けが5製品ということになる(Photo01)。表1がDesktop向け、表2がMobile向けの主要な諸元をまとめたものであるが、当初Intelから示されていた幾つかの製品は、本日は発表がなされなかった。具体的にいえば、Desktop向けではCore i5-3570/3570T、及びCore i5-3470/3470S/3470Tは、4月上旬の時点ではリストに掲載されていたものの、途中でリストから消えている。またMobile向けではCore i7-3615QMは一覧表にラインナップされていつつも、発表製品には入っていないというちょっと微妙なポジションに置かれている。

|

|

Photo01: 24日発表の製品一覧。チップセットは既に4月12日に発表されている。 |

とりあえず今回、DesktopはCore i7及びCore i5の比較的上位モデルのみ、またMobileはCore i7のみということで、メインストリーム及びローエンドへの展開はこれからという形になる。ちなみに表1・2からも判るとおり、今回はいずれも4コア+GPUの製品のみ。ローエンド向けの2コア+GPUとか、サーバー用途向けの4コア以上(GPUなし)と推定される製品はまだこれからという形だ。

さてそのIvy Bridgeコア、大きく異なるのはGPU側が大幅に強化された事(Photo02)である。またSandy Bridge-Eコアに続き、PCI Express Gen3に正式対応した点も特徴といえる。内部構造はこんな感じ(Photo03)で、基本的なレイアウトはSandy Bridgeと変わらない。また内部の構造も殆ど変化がない(Photo04~06)。

|

|

|

Photo05: 変更点その1では、22nmプロセスの採用とGPUの強化、またCPUもIPC Improvementsが図られているという。 |

Photo06: 変更点その2では、セキュリティ関連機能の追加と電源管理、DDR3Lのサポートと3画面出力などが挙げられている。 |

ではその異なる部分の話を。22nmプロセスに関しては今回は割愛するとして、まずはGPU周り。Sandy Bridgeの際とはちょっと描き方が変わっているが、大きな構成の違いは見当たらない(Photo07)。ただ機能的にはDirectX 11のサポートやOpenCL/DirectComputeのサポート、Hardware Tessellationの追加などずいぶん充実している。また細かいところでもずいぶん改善が施されている(Photo08)。EU Arrayそのものの機能も強化された上、EUの数も増やされている。EU全体としてのスループットは大きく変わらない様だが、仮に全く同一とすると大雑把にIntel i7-2700Kに搭載されたGMA3000(GPU速度:850MHz/1350MHz)とi7-3770KのGMA4000(GPU速度:650MHz/1100MHz)を比較すると、定格ではほぼ同程度、Turbo最大時には8%ほどの性能改善がある計算となる。なので、後はPhoto09に示されたMicro-architecture Changeがどの程度効果的か、ということで判断されることになる。

|

|

|

Photo07: Sandy Bridgeの際のプレゼンテーションと比較するとやや細かく内部が示されている。5つのブロックに分割したというのは、これを見る限り論理的に分割した、という話であろうと思われる。 |

Photo08: ただDirectComputeに関しては現状のドライバでは未サポートでこれは後追いになるとか。 |

|

|

|

Photo09: もっとも「Improve」という言い方からして、ベースは既存のIntel GMA3000という事もここから判る。 |

Photo10: EUの数はGMA 2000/2500が6、GMA3000が12なのに対し、GMA4000では16とされている。 |

Media Supportに関しては、Sandy Bridgeに搭載されたIntel Quick Sync Video(Intel QSV)がIvy Bridgeでは2.0となった(Photo11)。また、サポート対応となるCODECの種類が増えるなどの改良も施されている。

|

|

Photo11: ちなみにIntel QSV 2.0をフルに活用するためにはIntel Media SDK 2012(バージョンで言えば3.0になるが、今年からバージョン番号の代わりに年号を使うようになったそうである)が必要となる。既存のIntel Media SDK 2.0を使ったアプリケーションでは、単にSandy BridgeのIntel QSV 1.0相当となるとか。 |

またGPUのもう一つの拡張として、3画面の出力サポートがある(Photo12,13)。ただしこの3画面出力は、Ivy Bridge+Intel 7シリーズチップセットの時のみ有効で、Sandy Bridge+Intel 7シリーズチップセットとか、Ivy Bridge+Intel 6シリーズチップセットの場合は、引き続き2画面出力のみとなる。

次にCPUコア側。今回、パイプライン構造や実行ユニットの構成など主要な部分に関しては、Sandy Bridge→Ivy Bridgeで殆ど変化が無い、とIntelは説明している。勿論、細かな改良はあちこち行っているという話であるが、大きな変更点として示されているのはPhoto14の5つである。このうち、先頭のDigital Random Number Generatorに関しては昨年安藤先生のレポートがあるのでここでは割愛する。2つ目のSMEP(Supervisory Mode Execute Protection)は不正に特権昇格を防ぐための仕組み(Photo15)。次の2つは、既存の命令の高速化。最後は16bit Floatのサポート(32bit Floatとの変換)命令の追加である。16bit Floatは一般には余りなじみは無いが、GPUあるいはDSP/FPGAなどではしばしば使われているもので、こうした外部のアクセラレータを併用するケース(一番可能性が高いのはGPGPUでの利用だろう)でのデータ変換をスムーズに行うための拡張ということになる。

省電力に関しては、基本的には性能を維持しながら省電力化を進める(Photo16)という方針が示されており、Microarchitectureの側では、こんな項目が並んでいる(Photo17)。Configurable TDPは後述するとして、メモリコントローラやS3状態での電力削減、PAIR(Power Aware Interrupt Routing)などが主要な項目である。このPAIRは、要するに割り込みが入ったら無条件でCPUコアをC0に戻すのではなく、ある程度待機させることで複数の割り込みをまとめて処理させようというものだ。待機状態からC0に復帰するのにはちょっと大きめの電力が必要である。なので、割り込みが入る度に復帰させるのではなく、複数個の割り込みが入ったら復帰させてまとめて割り込み処理を行うほうが省電力に繋がる。勿論ここで貯めすぎると今度は割り込み処理がまともに行われなくなったりするから、どの程度貯めこむかには注意が必要であるが、あえてここまで踏み込んだという話である。

Configurable TDP(Photo18)とは、その名のとおりTDPを選べるという話である。勿論表1・2に示すように各CPU毎の最大のTDPの値は設定されているが(たとえばCore i7-3770Kならば77W)、他にも複数のTDP(たとえば66Wとか55Wとか)を選択することが可能で、これによりPCメーカーが柔軟な構成を可能にするというものだ。また、Low Power Modeと呼ばれる、極端に消費電力が低い動作モードも用意されるようになった。この結果として、Pentium III以降続いてきたLow Voltage/Ultra Low VoltageといったMobile向けの低消費電力CPUのラインナップはこの世代から姿を消すことになっている。

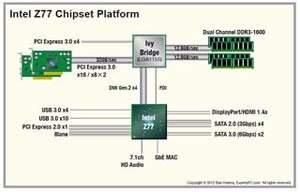

PCI Express Gen3のサポート(Photo19,20)も新機能である。Ivy BridgeはSandy Bridge同様、PCI Expressを合計20レーン(うち4レーンはDMI)装備しており、外部に16レーンまで利用可能だが、この16レーンはPCI Express Gen3として利用可能である。大雑把に言って性能が倍増した訳だが、RAIDカードとか10GbEやInfiniBandなどの高速ネットワークカードを装着する場合はまだしも、グラフィックスカードを装着して2D/3D画面を表示するだけだと殆ど効果は無いと考えたほうがいいだろう。というよりも、むしろ遅くなる可能性もありえるわけだが、このあたりはテストでその効果を確認したいと思う。

ちなみにOverclocking関連で言えば、Mobile向けにはDDR3Lのサポートが追加されたほか、最大倍率の引き上げやDDRコントローラの動作速度上限の引き上げなども行われている(Photo21)。

さて、こうした結果として性能がどうなったか、に関して一応Intelの示した資料がこちら(Photo22~30)である。