DSEIの話が割り込んできてしまったが、今回から艦載コンピュータの話に戻る。以前は主としてハードウェアの話だったが、今回はソフトウェアの話を取り上げる。いまさらだが「コンピュータ、ソフトなければただの箱」だから、ソフトウェアの開発・メンテナンス・改良をいかにして効率良く行うか、という話は欠かせない。→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。

TSCEのソフトウェア環境を確認

第491回、ズムウォルト級駆逐艦のTSCE(Total Ship Computing Environment)を引き合いに出したので、まずは、そのTSCEにおけるソフトウェア実行環境を見ていく。

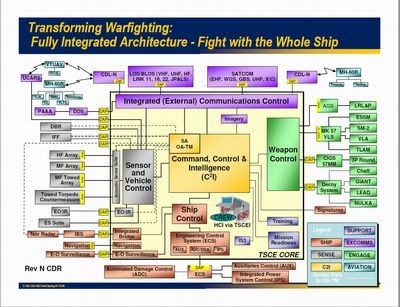

その際にも述べたように、TSCEは戦闘システムや艦制御など、多種多様な機能をまとめてカバーしている。それらの機能を適切に動かすためには、それぞれ専用のソフトウェアが要る。では、それを走らせるためのコンピュータ環境はどうするか。それの概念を示したのが下の図。

ハードウェアがあって、そこでオペレーティング・システムが走る。これは、われわれが使っているパソコンやスマートフォンと変わらない。その上にミドルウェアとインフラストラクチャ・サービスを載せており、ここまでをTSCE-I(Total Ship Computing Environment - Infrastructure)と称する。その上で、指揮管制、通信、戦闘などの機能を司るアプリケーション・ソフトウェアが走る。

ミドルウェアを挟む形で実行環境を構築しているところは、実はイージス戦闘システムも同じだ。こうすることで、ハードウェアとソフトウェアを分離しやすくしている。

単純に考えれば、「間に介在する要素が増えれば、実行時のオーバーヘッドが増えるのではないか?」となる。とはいえ、ちょっと乱暴な言い方をすれば、それは処理能力で押し切れる種類の話で、ムーアの法則がなんとかしてくれる。オーバーヘッドが増える可能性があってもミドルウェアを介する方が利点が大きいから、そうしているわけだ。

ハードウェアとソフトウェアを完全分離するメリット

ハードウェアとソフトウェアを完全に分離して、ハードウェアが変わっても同じソフトウェアが走る。同じハードウェアのままで改良版のソフトウェアが走る。

そういう環境を構築しておけば、ハードウェアの能力向上とソフトウェアの能力向上やバグフィックスを、別個に走らせることができる。つまり、更新サイクルを分離できる。

すると、例えばハードウェアを更新して不具合が出た時は「新しいハードウェアが怪しい」となる。ソフトウェアを更新して不具合が出た時は「新しいソフトウェアが怪しい」となる。お手元のパソコンやスマートフォンでも、日常的に起きている話だろう。

もしもハードウェアとソフトウェアを一斉更新するしかない、となれば、不具合が出たときの原因探求が面倒になる。また、ハードウェアとソフトウェアが密接にくっついてしまうと、そもそも柔軟な改良が難しい。

一つ作ってみんなで使う

ネットの海をさまよっていたら、8年ほど前に米海軍のPEO IWS(Program Executive Office, Integrated Warfare Systems)が行ったプレゼンテーションの資料を見つけた。

戦闘システムのオープン・アーキテクチャ化に関する説明資料だが、そこに出てきたキーワードの一つが「共通化」。ハードウェアの共通化、これは分かりやすい。では、ソフトウェアの共通化とは何か。

PEO IWSが所掌している戦闘システムといえば、イージス戦闘システムがあるほか、艦載電子戦システムSEWIP(Surface Electronic Warfare Improvement Program)や、空母や揚陸艦が個艦防空の指揮管制に使用するSSDS(Ship Self Defense System)も該当する。

それぞれ別個のシステムだが、特にイージス戦闘システムとSSDSについては、共通する機能もある。どちらも「防空」に関わっているからだ。

それなら、共通する機能のコードをイージス戦闘システム用とSSDS用で別個に書いていたら仕事が増える。開発とテストの負担が倍になるし、バグフィックスも別個にやらなければならない。同じソフトウェアを共用すれば無駄が減るが、それを実現するには双方のシステムで同じソフトウェアが走る環境を作らなければならない。それがあって初めて、CSL(Common Source Library。詳細は、第385回を参照)が意味をなす。

一つの機能に対し一つソフトウェアを書いて、みんなで共用する。バグが見つかって直せば、それを共用するすべてのシステムが恩恵を受ける。これを実現するには、システムごとに管理して、開発計画を走らせるのではなく、さまざまな戦闘システムを俯瞰的に所掌する組織が要る。米海軍ではそれがPEO IWSというわけだ。

そこまでちゃんと戦略的に行うことで、艦載コンピュータと、それを用いて構築する戦闘システムの開発・熟成を効率的に進められるし、TCO(Total Cost of Ownership)の低減にもつながろうというものだ。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載が『F-35とステルス技術』として書籍化された。