国内では新型コロナウイルスの感染拡大前からDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が叫ばれていたが、遅々として進んでいなかったのが現状だ。しかし、コロナ禍を機に中小企業から大企業まで多くの日本企業がDXに舵を切り始めている。本連載ではコロナ禍前よりDXに取り組み、着実に事例を積み上げてきた三菱ケミカルグループにおけるDXの取り組みについて紹介する。過去の「トップダウンで方向性を、ボトムアップで実現力を - 三菱ケミカルグループのDX」の回はこちらを参照。

設備変更管理時のリスクアセスメントをデジタル化

前回はプラントの設備管理を紹介した。今回は、プラントにおける安全管理として、設備、運転変更管理時のリスクアセスメント(事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順)について、三菱ケミカル SC内部統制推進本部 部長付の江原誠二氏に話を聞いた。

江原氏が所属する部署では、環境安全の立場でDXをどのように活用していくのかということに関して、保安レベルの向上を目的として取り組んでいる。安全管理における構造的課題である、設備の高経年化や人材の高齢化、人手不足、アナログベースの業務などがあり、同氏は環境安全に関わる業務支援を行っている。

通常、プラントにおける設備改造や運転条件変更においては、変更に伴うリスクアセスメントが必要となる。

その際、過去の類似トラブルを参考にして未然防止を図るものの、同社内のトラブル情報は膨大かつデータが分散していたほか、データベースに資料はあるがPDFファイルを開いて中身を確認する必要があり、作業負荷が大きかったという。結果として、リスク対策に抜けが生じ、類似トラブルが繰り返されるという状況が発生していた。

江原氏は「過去に変更管理におけるリスクアセスメントの不備で実際にトラブルも発生していますし、過去に発生したトラブルからハザードを抜け漏れなく抽出することが未然防止には重要です」と話す。

そのため、同社では過去のトラブル情報を効率的に検索し、活用するためのアプリケーション開発に舵を切る。

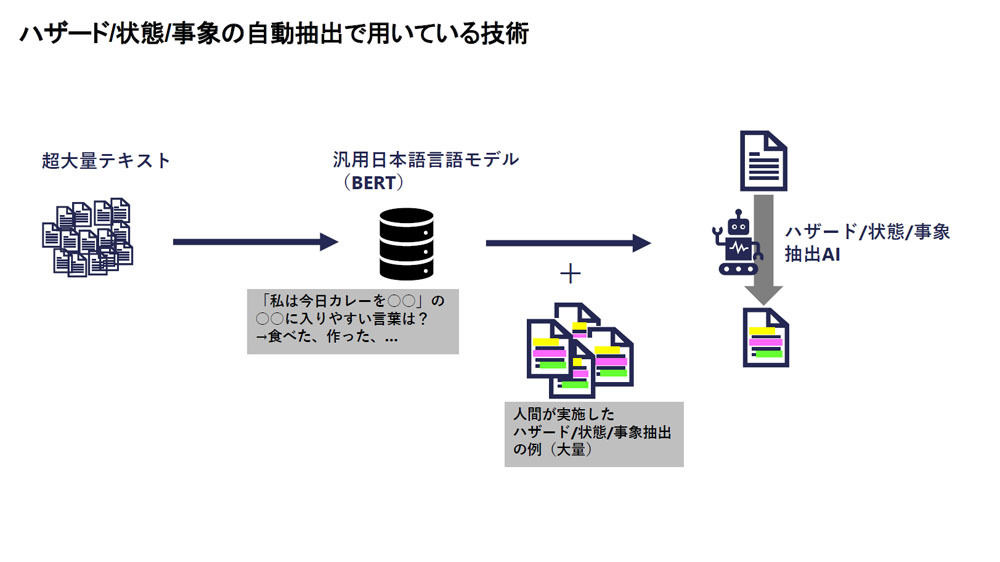

BERTなどを活用して国内AIベンダーとアプリケーション開発

単に、文章や資料を検索するだけであれば従来のシステムでも可能だったが、キーワードで分類されているわけではなく、さまざまな文章・資料を1つ1つ人間が読み込み、問題を特定する必要性があった。また、設備設計、検討などの業務に対してマンパワーを割いている状態が続いており、過去のトラブルを解析する時間を十分確保できない実情もあったという。

また、同氏は「従来はデータベースとしてNotesを利用していました。キーワード検索はできますが、トラブル情報の羅列だけでフィルタリングができない状態だったほか、ファイルを開かないとトラブル情報を把握することが難しかったのです」とも述べている。

こうして、2020年夏ごろからAIによる変更管理への適用について検討を開始し、ある文献からトラブルを“ハザード情報で分類することで整理できる”ということを発見する。

ハザード情報での分類とは、トラブルの源となる「ハザード」、ハザードが顕在化する「ハザード状態」、ハザードが結果となる「ハザード事象」の3つのポイントで分類することであり、新しいシステムではこれら3つのポイントを把握できるような仕様とした。

そして、2021年春に国内のAIベンダーと共同でAIモデルの開発に取り掛かった。トラブル情報は、同社で発生した過去の事故、労災、設備トラブルに加え、高圧ガス保安協会が公開している高圧ガス事項情報を元データとしている。

同社内には、手書きの書類をPDF化したファイルをデータベースに張り付けていた情報が約8000件、もともとシステムにテキストベースで保存していたデータが1万件程度あった。これらの過去データに対して構造化AIを用いて、データベース化。

しかし、ある文章の中からハザード情報に適切なトークンを当てるものの、全文指定だと再現率は100%ではあるが、適合率が目も当てられない結果になったという。

そのため、文頭と文末の最も適切なものを抽出したほか、ある文章を与えたときにハザード状態・事象が出てくるQ&AモデルをGoogleの自然言語の意味理解に特化したBERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)などを用いて、適切な出力を提示するAIを開発した。

2021年10月から本格的なシステム開発に着手、同年内に大筋の開発が完了し、2022年1月から国内の各事業所、工場で試運転しつつ、不具合の修正や改善を行い、同年10月から全社で本格運用を開始している。

トラブル情報の収集と検索する「TIGAR」

ただし、足掛け2年ほどの開発期間中には苦労もあったようだ。江原氏は「PDF化していたものは短いもので1ページ、長ければ数ページありましたが、人海戦術で1年ほどかけてテキストデータ化を実施しました。これはなかなか大変な作業でしたが、グループ会社の方々の尽力により完遂することができました。テキストデータ化を進める際は、トラブルの『概要』と『原因』の記載があれば分類して整理し、追加するデータはテキストファイルでデータベースに打ち込み、AIでハザード情報を抽出するようにしています」と説く。

BERTでのモデリングでは大量のデータをアノテーションしなければ、テキストマイニングがうまくかないという。これは、制約の問題があり、適切な文頭の単語などは出てくるものの、前述のように適合率が機能しない。そのため、どれくらいの長さの文章までで制約を与える、ということは何回も試したとのことだ。

新しいアプリケーションの名称は、英語でトラブル情報の収集と検索を意味する“Trouble Information Gathering And Retrieval”の頭文字を取って「TIGAR」(タイガー)とし、社内ポータルサイトに公開している。

TIGARは、例えば「配管」をキーワードに検索をかければ、ハザード、ハザード状態、ハザード事象に分類されて過去のトラブル情報が表示される。ハザードについては件数の多い順番に表示され、例えば「ガスケット」(液漏れを防ぐ固定用のシール材)など配管のトラブルに関連したハザードを選択すれば、フィルターがかけられる。

ハザード、ハザード状態、ハザード事象で分類して検索できるとともに、トラブルの頻度が多い要因やトラブルの重要度の選択による、リスク評価の優先順位付けも可能で、類似する変更対象設備で発生した過去の事故や労災を検索・参照できる。

また、該当するトラブル情報には、いつ、どこで(事業所・向上)、どのようなことが起きたなどの内容が把握できることに加え、件名をクリックすれば元のデータベースにアクセスでき、詳細を閲覧することを可能としている。

江原氏は「網羅的な検索や絞り込み検索を可能とし、視認性も高めています。すべてAIが抽出するというわけではなく、誤ったデータ抽出には人が介在して正しい情報に変換することに対し、高度なサポートを提供しています」と、その効果を口にする。

同社では、TIGARを利用してもらうために変更管理のリスクアセスメントの際は、必ず利用するように社内の基準に織り込んでいる。ユーザーの声として「人力で行っていたことがフィルタリングで簡単にできるようになった」「網羅性がある」「人材育成の観点でも活用できる」などの好意的に受け止められているようだ。

第2弾も2023年中に完成を予定

また、第2弾としてリスクアセスメントのための要点抽出や、過去のリスクアセスメント情報の検索システムの開発を進めている。

例えば、プラントへの熱交換器の新設であれば熱交換器にかかわる設備、物質、安全面、オペレーションなどのチェックリストにしたがったRA(安全性事前評価)が必要になることに加え、変更管理に該当するか否かなどは人の判断に頼っているのが現状だという。

こうしたRAのための要点抽出に加え、設備の導入前に行われるRA検討会の議事録が膨大かつ検索性に乏しく、過去のRA情報を有効に活用できていないため、これらの情報も検索で有効利用できるようにしていく方針としている。

江原氏は「TIGARとはデータベースが違うため別のシステムにはなりますが、得られた知見やノウハウを横展開します。2023年度内には完成を目指しています」と力を込めていた。