国内では新型コロナウイルスの感染拡大前からDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が叫ばれていたが、遅々として進んでいなかったのが現状だ。しかし、コロナ禍を機に中小企業から大企業まで多くの日本企業がDXに舵を切り始めている。本連載ではコロナ禍前よりDXに取り組み、着実に事例を積み上げてきた三菱ケミカルグループにおけるDXの取り組みについて紹介する。過去の「トップダウンで方向性を、ボトムアップで実現力を - 三菱ケミカルグループのDX」の回はこちらを参照。

同社では製造現場におけるDXを進めるにあたり、「トップダウン施策」と「ボトムアップ施策」の両輪で取り組む必要性を説いている。そのため「基盤整備」と「技術開発、検討」をトップダウン施策、「技術、ツールトライアル」「市民開発」をボトムアップ施策として位置づけている。

第1回、第2回はトップダウン施策を紹介し、今回からはボトムアップ施策として社内における「交流」に着目したデータサイエンスコンテストについて、三菱ケミカルグループ デジタルストラテジックプランニング本部 データガバナンス部長 兼 データサイエンス部長の隄雄亮氏と、三菱ケミカルグループ デジタルストラテジックプランニング本部 データサイエンス部の島貫雅也氏に話を聞いた。

社内の有志で立ち上げた「Data Scientist Network」

両氏が所属するデータサイエンス部は、社内外のデータから新しい価値を生み出し、ビジネスに変えていくことを主軸とし、マテリアルズインフォマティクスや数理最適化、テキストマイニング、画像解析などのアプローチに機械学習を組み合わせながら技術を蓄積を蓄積し、その技術をプロジェクトに適用している。

最近ではビジネス全体を変革するために技術を適用して、どのようにスケールさせていくかということをテーマとし、データサイエンティストのネットワーク強化を含めたコミュニケーションの活性化を図っている。

データサイエンス部では、全国の拠点に在籍しているデータサイエンティストが孤立せずに、困った際に相談しやすい組織として社内の有志280人で「Data Scientist Network」(DSN)を立ち上げている。

普段はMicrosoft Teamsを活用して課題や難しいテーマなどについて情報共有したり、自主イベントを開催したりするなど、コミュニケーションを活発に行っている。

島貫氏は「もともとDSNは5年前に立ち上げており、私が第3代目の幹事です。DNS主催で機械学習コンペティションプラットフォームのKaggleをもじって“Muggle”(MCG Unlocked Group-wide Games for Learning and Education)として第3回目のデータサイエンスコンテストを昨年に開催しました。コンテストは、あくまでも自己研鑽のためであり、対価は所属部署にも個人にも発生せず、基本的にはDSNに所属するメンバーすべてが参加可能で、参加主体は個人、チームにかかわらず自由となっています」と説明する。

データサイエンティストの発掘にもつながるコンテスト

Muggleとしては、2018年の第1回に電力需要予測、2020年の第2回にマテリアルズインフォマティクスをテーマに実施しており、第3回のテーマは国内事業所の設備保全履歴のテキストマイニングとした。

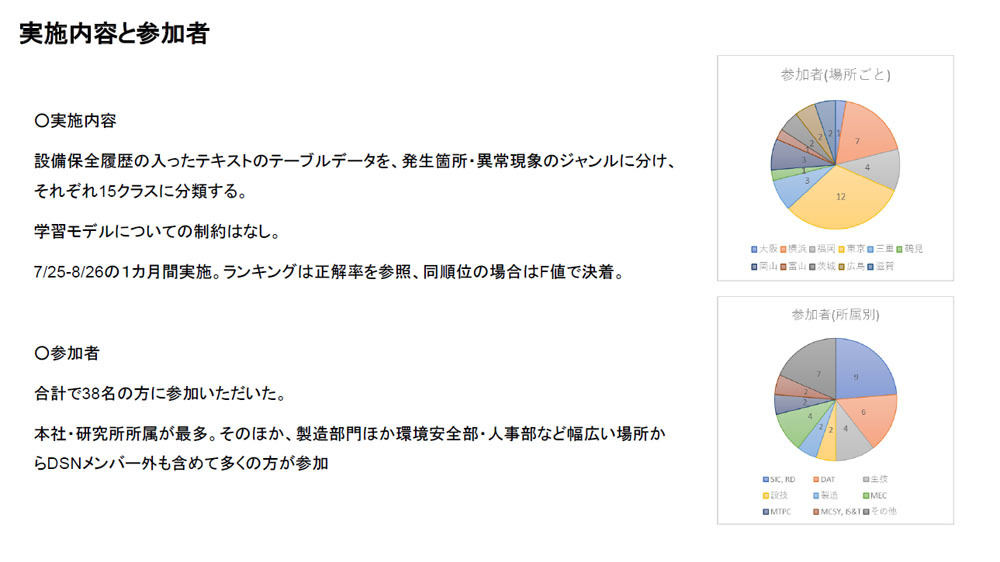

コンテストで扱うデータは、実際の社内データを用いた。200点満点のうち、最も高スコアのモデルを構築した人が優勝となり、表彰式でトロフィーと優勝賞品を授与し、上位入賞者のプレゼンテーションを行う形とした。DSNのメンバーに加え、研究所やシステム部門、設備関連、製造現場など普段は機械学習に触れていない社員も含めて、計38人が参加したという。

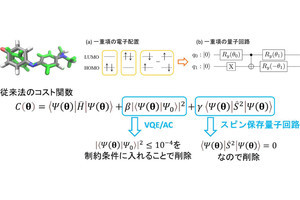

実際のコンテストでは、1カ月間で設備保全履歴が入った600行程度のテキストのテーブルデータを発生箇所、異常現象で15クラスに分類する課題について機械学習モデルなどを活用して解き、モデルの精度(正解率)を競った。この結果、200点満点中154点を獲得した参加者が優勝した。

コンテストについて、島貫氏は「GoogleのBERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)が優秀で、異常現象について100問中92問を正解するなど高スコアを叩き出しました。一方で設備異常の発生箇所は、ハイスコアの人でもBERTに頼らずに別の機械学習の手法を活用していました。同じテキストマイニングでも最新手法を使えばいいというわけではなく、いろいろ試していく中で最適なモデルが1カ月で構築でき、有意義なコンテストになりました」と振り返る。

また、同氏は「テキストマイニングと聞くと難しいイメージを持たれがちですが、38人が参加したこともあり、潜在的にテキストマイニングができる人を発掘できたことも大きな成果でした。これまで面識がなかった方達と交流が持てたほか、少数データかつ多クラス分類という難しい課題にも関わらず、機械・深層学習手法の最適な適用モデルの探索を迅速に行うことができました。こうした知見をヒヤリハットの解析や作業日誌解析など、文書分類タスクへ横転換を図ることも可能です」と手応えを口にする。

島貫氏によると、事前に120点程度獲得できるPythonコードのサンプルをGitlabに公開し、テストしてもらうことで参加者も取り組みやすくなったことに加え、テキストマイニングの文書分類の事例を知るきっかけになったのではないかとも述べている。

隄氏は「コンテストを行うことで、本人のモチベーションにもつながります。普段はデータサイエンスに触れていなかったとしても、現場には隠れた人材もいます。DSNでコンテストを行い、競い合うことによって、結果的に短期間で最善のアプローチが見つかることもあれば、データサイエンティスト自体を発掘することにつながっています」とコンテスト開催の意義を説明する。

データサイエンティストのエコシステム構築を模索

実は島貫氏も数年前までは、国内のプラントにおいて生産技術の現場で働いていたが、データサイエンスコンテストの第1回、第2回に参加し、第2回で高スコアを出したことから、現在の部署に異動している。

同氏に限らず、Muggleをきっかけにデジタルストラテジックプランニング本部に数人が異動している状況だ。このように社内交流による人材育成・発掘が促進されているわけだが、社内での反応は気になるところだ。

その点について、隄氏は「取り組み自体はポジティブに受け入れられています。社内の一イベントだからというわけではなく、受け入れる文化があります。こうした取り組みはチェンジマネジメント、ひいてはトランスフォーメーションの文化を社内で醸成できれば考えています。モチベーションが向上する取り組みはMuggle以外にも、さまざまな施策を考えています。今後はデータ活用やDXプロジェクトなどのコンテストを開催し、表彰制度にすることも検討しています」と説く。

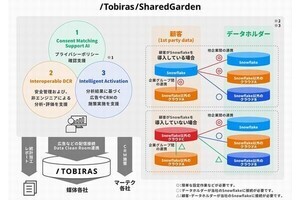

続けて、同氏は「社内外を巻き込む形でデータサイエンティストのエコシステムを構築できればとも考えています。さまざまな場所にいる人材を緩やかにつなげ、何かしらのプロジェクトがスタートしたらアサインしていくというものです。これが進めば、社外にも展開できるのではないかと思います。一歩ずつ着実に進めて、エコシステムを作れればと考えています」と展望を語る。

島貫氏は「個人的には非常に良いコンテストだと感じているので、今後も社内からさまざまなテーマを募集し、今年も何かしら形にできればと思います。実際のデータを使えることは楽しいですし、目に見えて成果が出ます」とのことだ。

一方、4月からデジタル関連のポータルを統合し、アセットを蓄積していくという。

隄氏は「例えば、何かしら初期検討する際に検索すれば、社内のアセットから調べることができるので、どこにどのような情報があるか分かります。ポータルが活発になれば利用者も増え、アセットもさらに蓄積されて良い際栗が回り始め、ポータル上での問題解決の仕組みができます。デジタルプロジェクトを可視化し、ナレッジ化して失敗談なども集約することで、初期検討段階に検索すれば、どうアプローチすれば良いか分かるようにしていければと考えています」と今後の期待を口にしていた。