2024年1月1日午後4時10分、石川県能登地方で最大震度7の地震が発生し、能登半島から日本海沿岸の地方まで広い範囲を津波が襲った。正月の休暇中で日没の直前という悪条件下での災害発生に、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のレーダー地球観測衛星「だいち2️号(ALOS-2)」が緊急観測にあたった。

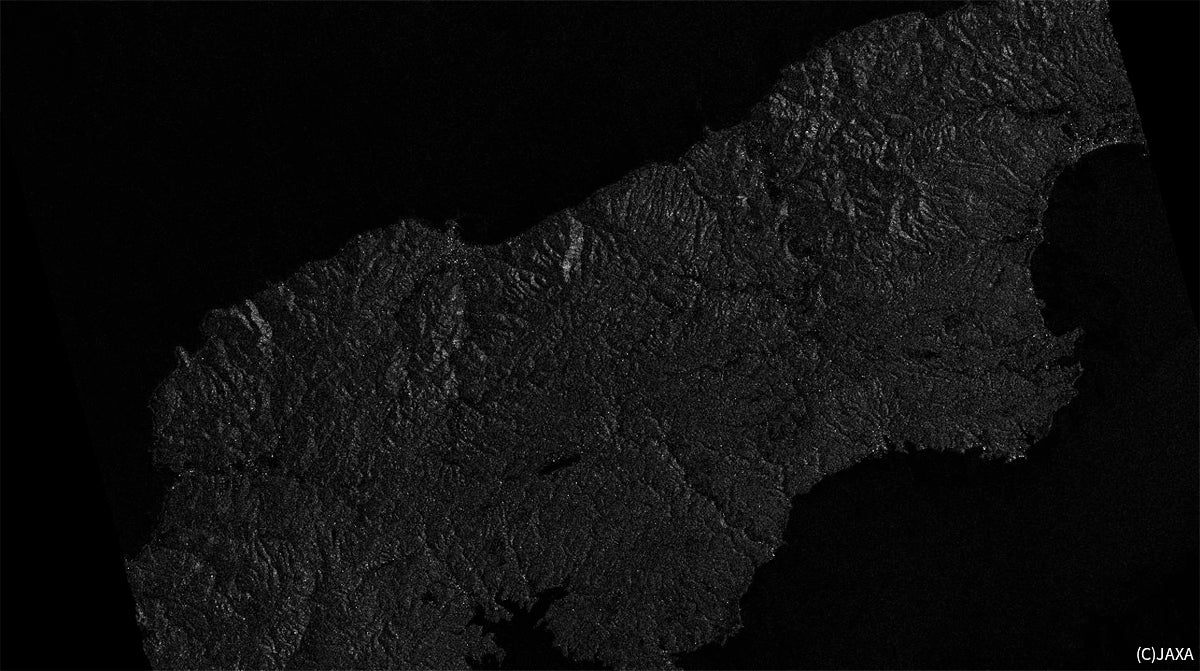

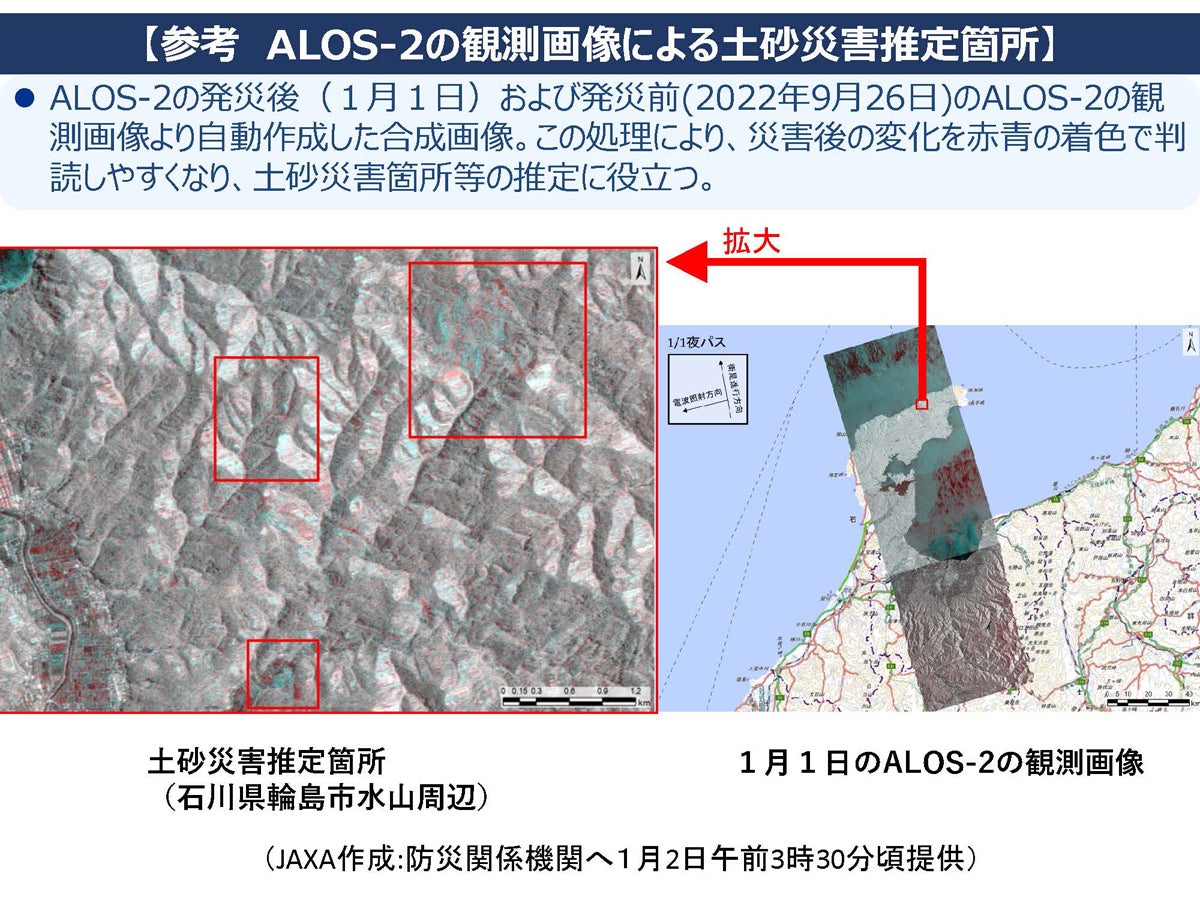

5月13日にJAXAが公表した「宇宙からの災害状況把握 ~令和6年能登半島地震におけるJAXAの対応について~」によれば、だいち2号が緊急観測の準備を整えたのは地震発生から3時間半後。元日の午後11時10分には能登半島のほぼ全域を観測し、データは即時、国土地理院をはじめとする関係機関に送られている。JAXA自身も解析にあたり、翌午前3時30分には発災前後の画像から変化箇所を抽出した「災害速報図」が、午前5時20分には観測データを元にした被害推定の情報が各所に提供された。

だいち2号は1月3日まで毎日、その後も断続的に1月15日まで観測を続け、データと解析結果はJAXAのWebサイトや国土地理院の「令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報」、防災科学技術研究所(防災科研)の「防災クロスビュー」、そして日本の衛星画像事業者としてアクセルスペース、QPS研究所、Synspective、パスコ、国際航業などが、光学やSARなど自社の衛星での緊急観測や高精細な衛星画像の提供を次々と開始した。

主な能登半島地震の衛星観測データ公開

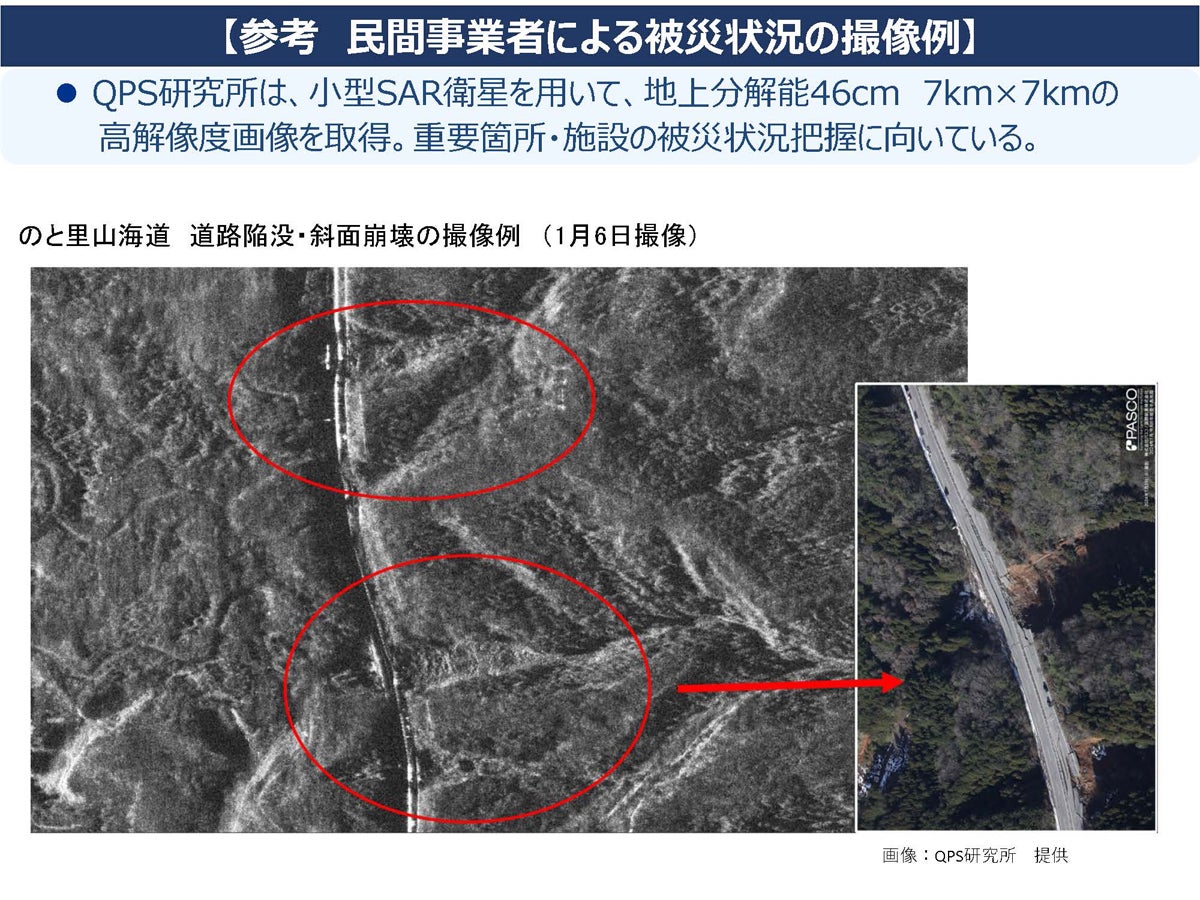

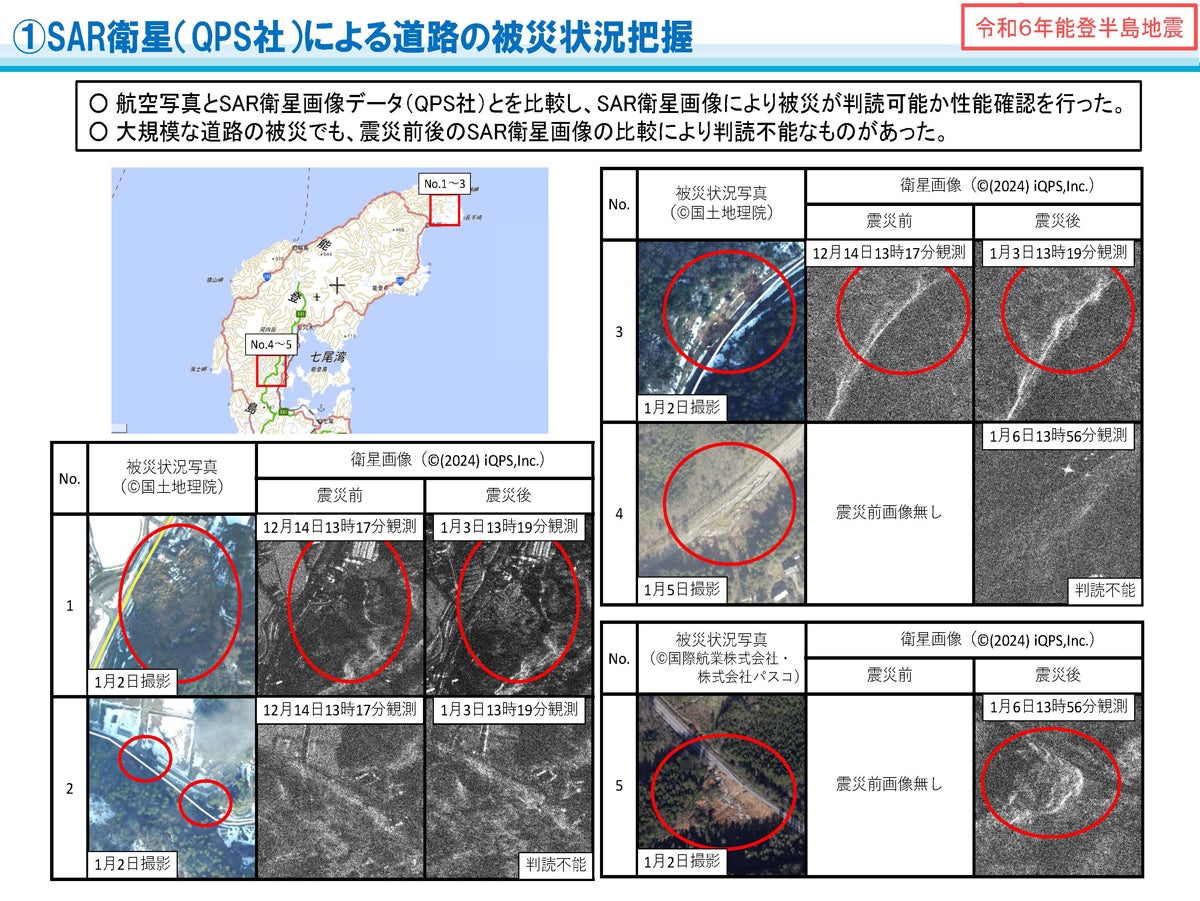

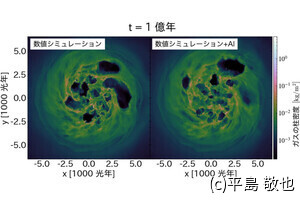

多様な衛星データから、能登半島全域の地殻変動や海岸線の大きな変化、市街地や道路の損傷の状況、多数の斜面崩壊(土砂崩れ)などが明らかになった。ALOS-2のデータからは、「輪島市西部で最大約4mの隆起、最大約2mの西向きの変動が、珠洲市北部で最大約2mの隆起、最大約3mの西向きの変動」が見つかった。一方で民間各社の光学衛星画像からは、輪島市西部での大きな海岸線の変化がSAR・光学ともに一目でわかるほど激しいことがわかる。能登半島を南北に縦断する「のと里山海道」の穴水町付近では、斜面崩壊の土砂が道路に広がり、車線が損傷している様子を、海外の高分解能光学衛星「Pleiades NEO」の画像やQPS研究所のSAR画像が捉えた。

こうしたさまざまな観測で、衛星画像と衛星画像をかけ合わせることで現地の詳細が判明している状況がある。のと里山海道の場合、だいち2号の画像には1月1日深夜の観測ですでに斜面崩壊と考えられる箇所が観測画像に含まれている。衛星にはそれぞれ得意不得意があり、だいち2号は広域(観測幅50km)を捉えることができ、分解能は3mだが波長の長いLバンドの電波を利用するため、樹木や植生の影響を受けにくく、山間地の多い日本で地盤の変位を正確に把握することができる。

一方QPS研究所の衛星は、観測幅は7kmと狭いものの波長の短いXバンドを利用し、最大で分解能46cmと高精細な観測ができる。今回の能登半島地震では衛星の得意分野を使い分け、1月1日のだいち2号画像から被災箇所と判読されたエリアを、高分解能のQPS研究所の衛星が観測するという役割分担が成立した。画像は1月6日にQPS研究所が観測した場所で、のと里山海道の東側から迫る土砂と損傷した道路がわかる。同じ場所をパスコが提供する海外の光学衛星が日中にとらえており、衛星どうしで補完することで、現地の状況がより詳細にわかるようになった。

そして国土地理院は、1月2日以降に航空機による観測を何度も行って、地上に近い航空機ならではの高精細な現地の様子を撮影し、ウェブサイトで公開している。状況の判読性という点では、衛星よりは航空機のほうが上だ。それでは、複数の衛星で被災状況を観測したり、そのデータを広く公開したりといった今回の取り組みは、何につながっていくのだろうか?