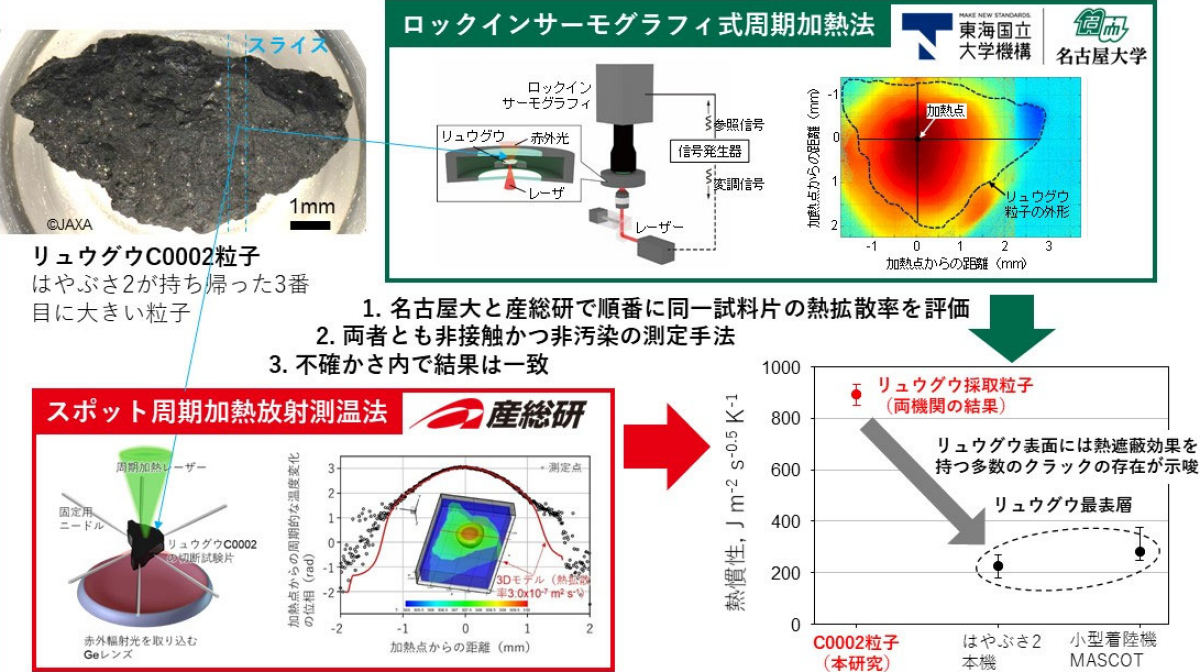

名大の手法「ロックインサーモグラフィー式周期加熱法」は、試料表面のスポットに周期的にレーザーを照射し、試料裏面への熱の伝搬を温度分布としてサーモグラフィーで計測。次に、レーザー加熱と同じ周波数で時間変化する温度を選択的に抽出し、時間応答分布の可視化を行う。そしてそれを解析することで、面内および厚さ方向の熱拡散率の分布を算出できるというものだという。

一方、産総研の手法「スポット周期加熱放射測温法」は、スポット状に形成したレーザー光を周期的に試料に照射し、試料背面の赤外輻射光を、高感度かつ高空間分解能を持つInSbセンサで精密走査して計測するというもので、試験片の形状の3次元モデリングを作製し、実験と同様な加熱環境をコンピュータ上に構築することで、背面の温度変化のシミュレーションを実施し、実験結果を再現する熱拡散率を精密決定するというものだという。

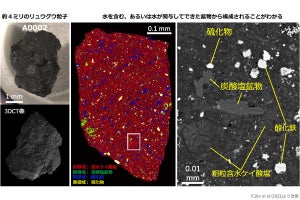

1mmを超える粒子はわずかであり、今回の評価では3番目に大きな「C0002粒子」が用いられた。同粒子から、1辺約3mmの三角形状で厚さ929μmの試験片が切り出され、それを用いて計測が行われたとする。

-

今回の研究の概要。名大と産総研がそれぞれ独自開発した手法を用いて、非破壊・非汚染でリュウグウ粒子の熱拡散率の測定が行われた。C0002粒子の外観は、ISAS/JAXAのHayabusa2, Ryugu Sample Curatorial Dataset(DOI:[https://doi.org/10.17597/ISAS.DARTS/CUR-Ryugu-description](https://doi.org/10.17597/ISAS.DARTS/CUR-Ryugu-description))より掲載されたもの。計測方式の模式図やグラフなどは、T. Nakamura, Science, 2022(DOI:10.1126/science.abn8671)のFig.S36、S37およびS38より引用され、改変されて使用されたもの (出所:名大プレスリリースPDF)

そして両機関の計測の結果、まず名大では、全周方向の熱拡散率の平均値が3.5×10-7m2s-1と求められた。一方、産総研の計測とシミュレーションでは、熱拡散率が3.0×10-7m2s-1のときに最もよく実験結果を再現することができ、およそ20%の不確かさが見積もられたとする。両者の中央値は3.2×10-7m2s-1±0.3×10-7m2s-1で、共に不確かさの範囲内で一致したという。

また名大が測定した比熱容量とJAXAから提供された密度を基にすると、熱伝導率は0.5Wm-1K-1、熱慣性は890Jm-2s-0.5K-1と算出されたとする。この熱慣性の値は、「はやぶさ2」本体および小型着陸機「MASCOT」がリモートセンシングによって観測した、リュウグウ表層の熱慣性と比べると3倍以上も大きいという。そのことから、リュウグウの表層には数mmオーダーの亀裂が多数存在し、これが熱の遮蔽として大きな影響を与えている可能性が示唆されたという。

なお、これらの粒子の熱物性データは今後、リュウグウの初期形成や熱進化の過程を探るためのシミュレーションに用いられることになるとのことで、研究チームでは、それにより太陽系の成り立ちの解明に向けた研究が進展することが期待されるとしている。