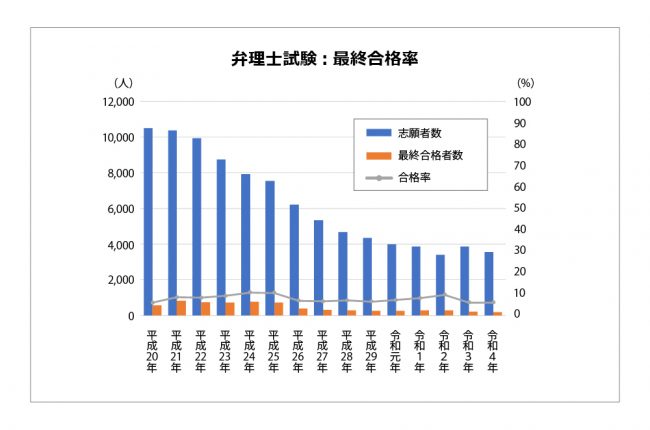

弁理士試験は、合格率が約6~10%と難易度が高い国家資格です。

専門的な用語が多く、膨大な知識も必要とされるため、独学で勉強するには限界があると思った方も多いのではないでしょうか。

そこで勉強法として候補に挙がるのが『通信講座』です。

近年、自宅にいながらも資格取得への学習ができる通信講座が人気を博しています。

弁理士の通信講座は数多くありますが、中でもコストパフォーマンスの良さで評判が高いのがスタディング弁理士講座です。

「スタディング弁理士講座の評判ってどうなの?」

「スタディング弁理士講座と他の通信講座とは何が違うの?」

弁理士講座を選ぶ際には、そういった判断基準が欲しいところでしょう。

この記事では、スタディング弁理士講座の評判や口コミ、他の通信講座や予備校との違いについて詳しくご紹介しますので、是非参考にしてください。

| 項目 | 内容 |

| 費用 | ・基礎・短答・論文総合コース:99,000円(税込) ・基礎・短答合格コース:79,000円(税込) ・論文対策コース:59,000円(税込) ※試験合格(最終合格)で10,000円の合格お祝い金がプレゼントされます。 |

| 合格実績 | 合格者数や合格率については公表をしていない |

| 特典・割引 | ・Wライセンス応援割:6,600円 OFF ※2019年度版以降の特定のスタディングのコースをご受講された方が対象 ・スタディング学割:20%OFF ・無料お試し登録:10%OFF |

| 公式サイト | https://studying.jp/benrishi |

弁理士とは?弁理士の資格試験はどんな内容なの?

そもそも『弁理士』とはどのような職業なのでしょうか?

また、弁理士の仕事の内容や、資格試験の内容についてのイメージがまったくできていない方も多いのではないでしょうか。

弁理士は弁護士、司法書士、行政書士などと同じ『士業』と呼ばれる職業のひとつです。

この職業は、特許や商標などの知的財産権に関する専門知識を持った、クライアントの権利を保護するために法的なアドバイスや手続きを行う専門職です。

専門職であるため、弁理士試験を受けるとなるとかなり高度な専門知識を必要とする上、短答式筆記試験・論文式筆記試験・口述試験と、様々な試験に合格しないと弁理士の資格を取得することができません。

ここでは、弁理士についての概要や、資格試験の内容などを詳しく解説していきます。

弁理士は知的財産に関するスペシャリスト

弁理士は、特許や商標などの知的財産権に関する専門的な職業です。

■知的財産権とは

人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、 財産的な価値を持つものがあります。そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。 知的財産の中には特許権や実用新案権など、 法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護されるものがあります。それらの権利は「知的財産権」と呼ばれます。

(引用元:日本弁理士会公式HP)

知的財産とは、人間の知的な創造物や発明、アイデア、芸術作品、デザイン、商標など、知識や創造性に基づく財産のことを指します。

物理的な形を持つ有形の財産(土地など)とは異なり、無形の性質を持っているのが特徴です。

この知的財産を法律で保護し、一定の独占権を与えるようにしたのが『知的財産権』であり、弁理士は、新しい発明やアイデア、創作物をなどを保護し、権利を守ることが主な役割です。

弁理士の主な仕事内容は、大きく分類すると、以下の3つに分けられます。

2.訴訟や紛争などの解決

3.知的財産についてのコンサルティング

専門性の高い職業である弁理士は、その知識をもって財産を守り、そして様々な問題を解決することを生業としています。以下から各仕事内容についての詳細を解説していきます。

1.知的財産権の取得

特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得したい方のために、代理して特許庁への手続きを行うのが弁理士の主な仕事です。

(引用元:日本弁理士会公式HP)

弁理士の仕事内容の一つ目が、『知的財産権の取得』です。

知的財産権の取得は、様々な権利を取得したい方に代わって、特許庁への手続きを代理で行う仕事です。

知的財産権は以下のような権利のことを指します。

知的財産権の種類 対象 特許権 発明と呼ばれる比較的程度の高い新しい技術的アイデア(発明)を保護します。「物」の発明、「方法」の発明及び「物の生産方法」の発明の3つのタイプがあります。 実用新案権 発明ほど高度な技術的アイデアではなく、言い換えれば小発明と呼ばれる考案を保護します。 意匠権 物や建築物、画像のデザイン(意匠)を保護します。また、デザインの一部を部分的に保護することも可能です。 商標権 自分が取り扱う商品やサービスと、他人が取り扱う商品やサービスとを区別するための文字やマーク等を保護します。 著作権 文芸、学術、美術、音楽の範囲において、作者の思想や感情が創作的に表現された著作物を保護します。

コンピュータプログラムも含みます。不正競争の防止 営業の自由の保障の下で自由競争が行われる取引社会を前提に、経済活動を行う事業者間の競争が自由競争の範囲を逸脱して濫用的に行われ、または社会全体の公正な競争秩序を破壊するものである場合に、これを不正競争に該当するものとして防止します。 育成者権 植物の新品種を保護します。 地理的表示法 伝統的な製法や気候・風土・土壌などの生産地の特性と結びつきのある確立した品質等の特性を持った産品の名称を保護します。 回路配置利用権 独自に開発された半導体チップの回路配置を保護します。 商号 商人が自己を表示するために使用する名称であり、会社の場合には社名が商号となります。

(引用元:日本弁理士会公式HP)

上記のような知的財産を権利化するには、特許庁への申請が必要ですが、権利を取得するまでの手続きがとても複雑なものとされています。

例として、特許権の権利化に至るまでには以下のような手続きが必要です。

特許権取得への道筋

(1)特許出願

所定事項を記載した「特許願」に特許請求の範囲、明細書、必要な図面などを添付したものを特許庁長官に提出します。(2)方式審査

提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうかが審査されます。(3)出願公開

同じ内容の研究が行われたりするのを防ぐため、出願されてから1年6ヶ月で、出願内容が公開されます。(4)出願審査請求

出願日から3年以内に行う必要があります。出願審査請求をしなければ、審査は行われません。 出願審査請求が3年以内に行われない場合は、出願が取り下げられたものとされます。(5)実体審査

出願審査請求がされると、審査が開始されます。所定の特許要件を満たしているかどうかが調べられます。(6)拒絶理由通知

実体審査において特許要件を満たしていないと判断されると、「拒絶理由通知書」が送付されます。(7)意見書・補正書提出

拒絶理由通知に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。(8)拒絶査定

実体審査において要件を満たしていないと判断されると、出願は拒絶され「拒絶査定謄本」が送達されます。(9)拒絶査定不服審判

拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。(10)特許査定

実体審査において、特許要件を満たしていると判断されると「特許査定謄本」が送達されます。(11)設定登録

特許料を納付し、設定登録されると特許権が発生します。(12)特許公報発行

特許権の内容は、「特許公報」に掲載され一般に公開されます。

(引用元:日本弁理士会公式HP)

上記の過程をみても、権利の取得に至るまでの道筋には多くの工程が含まれております。

その工程内においても、専門的な言語の理解であったり、申請した知的財産のオリジナリティや正当性を適切に伝えるための専門知識が必要です。

このような理由から、知的財産権の権利化を実現する為には、弁理士の協力が不可欠です。

弁理士は知的財産や法律に関わる様々な専門知識を活かし、書類の作成や手続きをクライアントの代理で遂行します。

クライアントの知的財産権を取得する為のサポートを行うのが、弁理士の仕事のひとつです。

2.訴訟や紛争などの解決

無事に知的財産権の取得が出来ても、許可なく勝手に第三者に知的財産権を使用されてしまう恐れがあります。

この場合、弁理士はクライアントに代わって交渉や訴訟、紛争の解決に向けて手続きを進めていきます。

訴訟や紛争などの解決に至るまでは、当事者同士で交渉を行い、交渉の内容によっては訴訟や裁判外紛争解決手続きなどといった方法を選択しなければなりません。

反対に、クライアントが相手方の企業もしくは個人から権利侵害の訴訟を起こされた場合などは、そのサポートを行います。

3.知的財産についてのコンサルティング

クライアントの知的財産をどのように保護をし、運用していくのが最適なのか、クライアントに対して、知的財産についての指摘やアドバイスなどを行う仕事です。

例えばクライアントの企業が独自開発した技術を、どのように活用すれば企業の利益につなぐことが出来るのかをアドバイスします。

他にも、クライアントの知的財産についての権利を、如何にして保護していくかなどをコンサルティングしていきます。

クライアントの将来に関わる、重要な業務ともいえます。

弁理士になるには?弁理士試験はどんなことをするの?

知的財産についてのプロフェッショナルである弁理士ですが、どのようにしたら『弁理士』という職業に就けるのでしょうか。

弁理士になるためには、弁護士や司法書士などと同じく、年に1回行われる弁理士試験を受験し、合格をして弁理士登録をする必要があります。

しかし、試験の難易度は高く、並大抵の努力では合格することが難しいとされています。

弁理士試験の目的

弁理士試験は、弁理士になるために必要な知識及び応用能力を持っているかどうかを判定するための試験です。

弁理士試験は、弁理士になろうとする方が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験です。

弁理士試験に合格し、実務修習を修了された方は、「弁理士となる資格」が得られます。

弁理士試験は、筆記試験と口述試験により行います。

筆記試験は短答式と論文式により行い、短答式に合格した方でなければ論文式を受験することはできません。

また、筆記試験に合格した方でなければ口述試験を受験することはできません。

(引用:特許庁公式HP)

弁理士試験では筆記試験と口述試験と大きく分かれ、また筆記試験の中にも短答式と論文式と、更に形式が分かれています。

なので、一日で全ての試験が終わる内容ではなく、長期にわたり試験を受ける必要があります。

弁理士試験に合格し実務修習を終えた方は、『弁理士資格』を取得することができます。

弁理士試験の合格率

弁理士の資格を取得するためには、『短答式筆記試験』『論文式筆記試験』『口述式試験』の3つすべてに合格する必要があります。

(出典:特許庁『弁理士試験』統計データより作成)

| 実施年度 | 志願者数(人) | 最終合格者数(人) | 合格率 |

| 2008年度 | 10,494 | 574 | 5.9% |

| 2009年度 | 10,384 | 813 | 8.5% |

| 2010年度 | 9,950 | 756 | 8.3% |

| 2011年度 | 8,735 | 721 | 9.1% |

| 2012年度 | 7,930 | 773 | 10.7% |

| 2013年度 | 7,528 | 715 | 10.5% |

| 2014年度 | 6,216 | 385 | 6.9% |

| 2015年度 | 5,340 | 319 | 6.6% |

| 2016年度 | 4,679 | 296 | 7.0% |

| 2017年度 | 4,352 | 255 | 6.5% |

| 2018年度 | 3,977 | 260 | 7.2% |

| 2019年度 | 3,862 | 284 | 8.1% |

| 2020年度 | 3,401 | 287 | 9.7% |

| 2021年度 | 3,859 | 199 | 6.1% |

| 2022年度 | 3,558 | 193 | 6.1% |

| 2023年度 | 3,417 | 188 | 6.1% |

| 2024年度 | 3,502 | 191 | 6.0% |

(出典:特許庁公式HP『弁理士試験』統計データ)

短答式・論文式・口述式すべてに合格した最終合格者の人数と合格率を年度別に見てみると、合格率は約6~10%と極めて低く、弁理士試験の難易度が高いことが分かります。

弁理士試験の合格を勝ち取るためには、3つの試験に合格できるように計画的かつ継続的に学習をすることが重要です。

弁理士試験の学習時間

弁理士試験に合格するために必要な勉強時間について解説します。

弁理士試験の合格に必要な勉強時間の目安は「3,000時間」と言われています。1日5時間の勉強であれば約1年半、1日10時間の勉強であれば1年以内に達成できる数字です。しかし、実際には1日5~10時間を確保できる方は少ないため、複数年単位で合格を目指す方が多いです。

弁理士試験の合格に必要な勉強時間をほかの資格と比較すると、以下のとおりとなります。

検定試験 必要な勉強時間の目安 弁理士 3,000時間 弁護士 4,000~12,000時間 司法書士 3,000時間 税理士 2,500〜3,000時間 「士業」と呼ばれる特定分野のスペシャリストとしての資格を取るには、弁理士以外でも3,000時間前後やそれ以上の勉強時間が必要になるとされています。学習期間が長期にわたるため、効率よく計画的に対策を進めることが大切です。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座の公式サイトによると、弁理士試験に合格するために必要な勉強時間は、3,000時間は必要と述べられています。

1年以内に3,000時間の勉強時間を確保するためには、1日10時間もの時間を勉強にあてる必要がありますが、働きながら弁理士の資格を取得したい方には難しいところです。

弁理士は、司法書士や税理士の資格取得に必要な勉強時間とほぼ同程度のため、弁理士試験の合格率同様、難易度の高さが伺えます。

弁理士試験の概要

弁理士試験の実施機関や実施団体などの試験概要について解説します。

弁理士試験の主な概要は下記の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 試験実施機関 | 経済産業省 特許庁 |

| 受験資格 | 学歴・年齢・国籍等による制限なし |

| 受験手数料 | 12,000円(特許印紙にて納付) |

| 試験内容 | 短答式筆記試験・論文式筆記試験・口述試験 |

| 試験受験地 | 【短答式筆記試験】東京/大阪/仙台/名古屋/福岡 【論文式筆記試験】東京/大阪 【口述試験】東京 |

(参照元:特許庁HP)

弁理士試験は、学歴・年齢・国籍等による制限がなく、誰でも受験することができます。

試験は年に1回行われ、短答式筆記試験に合格すると、その後の論文式筆記試験(必修科目・選択科目)を受験することができ、論文式筆記試験に合格すると、口述試験を受験することができます。

短答式筆記試験及び論文式筆記試験(必須科目)に合格した場合、合格発表の日から2年間同試験が免除されます。

今年度の試験日は?

2025年度(令和7年度)の弁理士試験の試験日程及び合格発表スケジュールは以下の通りです。

| 試験日(発表日) | 日程 |

| 短答式筆記試験 | 2025年5月18日(日) |

| 短答式筆記試験 合格発表 | 2025年6月19日(月)予定 |

| 論文式筆記試験(必須科目) | 2025年6月29日(日) |

| 論文式筆記試験(選択科目) | 2025年7月27日(日) |

| 論文式筆記試験 合格発表 | 2025年9月24日(水)予定 |

| 口述試験 | 2025年10月18日(土)~2025年10月20日(月)のうちいずれか |

| 最終合格発表 | 2025年11月10日(月)予定 |

(参照元:特許庁HP)

弁理士試験は、短答式試験→論文式試験→口述試験の順に進みます。

2025年度以降の弁理士試験日程は?

例年の弁理士試験のスケジュールは以下の通りとなっています。

・受験願書の提出:3月中旬〜4月上旬

・受験票の発送:5月上旬~中旬頃

・短答式筆記試験:5月中旬~下旬

・論文式筆記試験(必須科目):6月下旬~7月上旬

・論文式筆記試験(選択科目):6月下旬~7月上旬

・口述試験:10月中旬~下旬

・最終合格発表:10月下旬~11月上旬頃

・合格証書発送:11月上旬頃ただし、毎年1月中旬に官報で公告される正式な日程を必ず確認するようにしましょう。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

弁理士試験は、毎年春頃から弁理士試験の願書の提出が始まり、秋頃には合格発表が行われるスケジュールで進められます。

弁理士試験の正式な日程は、試験が行われる年の1月中旬頃に公告されますので、時期が来たら必ず確認しておきましょう。

スタディング弁理士講座はどんな講座なの?

(引用元:スタディング公式HP)

近年、弁理士の試験対策ができる通信講座が人気を博しており、中でもコストパフォーマンスの良さで評判が高いのがスタディング弁理士講座です。

スタディング弁理士講座は、2017年に開講されてから今でもなお人気の衰えない、オンラインの資格試験対策講座であり、CMや広告などでも注目を集め、多くの受講生からの支持を得ました。

スタディングの通信講座は、弁理士講座の他にも中小企業診断士や司法書士など様々な資格講座があり、圧倒的な受講費用の安さに対しての優れたコストパフォーマンスが注目され、人気を博しています。

スタディング弁理士講座の概要は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 費用 | ・基礎・短答・論文総合コース:99,000円(税込) ・基礎・短答合格コース:79,000円(税込) ・論文対策コース:59,000円(税込) ※試験合格(最終合格)で10,000円の合格お祝い金がプレゼントされます。 |

| 教材の特徴 | PDF・WEBアプリ ※紙媒体が欲しい場合、別途オプション追加:16,500円(税込)が必要 |

| 合格実績 | 合格者数や合格率については公表をしていない |

| 特典・割引 | ・Wライセンス応援割:6,600円 OFF ※2019年度版以降の特定のスタディングのコースをご受講された方が対象 ・スタディング学割:20%OFF ・無料お試し登録:10%OFF |

| 質問・添削 | 質問:あり(学習Q&Aサービス)/チケット制 添削:なし |

| 教育訓練給付金制度 | なし |

| 公式サイト | https://studying.jp/benrishi/ |

(参照元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座では、基礎・短答・論文の各試験対策の組み合わせによってコース分けされており、中でも全ての試験対策を一つにした基礎・短答・論文総合コース:99,000円(税込)が一番人気です。

講義やテキストなどにおいては、紙媒体を使わないスマートフォン1台のみで完結できるデジタル教材を採用しており、重くてかさばってしまう問題集やテキストを広げる必要がありません。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

電車やバスなどの移動時間や待ち時間、仕事の休憩時間などのスキマ時間を勉強時間に充てることができます。

また、教材の新機能のひとつである『AI問題復習機能』は、AIが最適なタイミングで受講者に復習問題を自動出題する画期的な機能です。

AIが問題を解いた履歴から理解度を集計し、受講者に最適な復習スケジュールを組み立てます。

注意事項として、スタディングの講座では、中小企業診断士講座のみ、教育訓練給付制度(一般教育訓練)を利用することができます。

ですが、中小企業診断士講座以外では、教育訓練給付制度は利用できません。

したがって、スタディング弁理士講座では教育訓練給付制度(一般教育訓練)を利用することができないのでご注意ください。

スタディング弁理士講座の特徴は?

自宅にいながら弁理士試験の学習ができる通信講座において、トップクラスの人気を博している『スタディング弁理士講座』ですが、その特徴はどのようなものでしょうか。

スタディング弁理士講座の特徴を一言で述べると、『スキマ時間で初学者でも安心で効率的な学習ができる、コストパフォーマンスの高い通信講座』です。

スタディング弁理士講座の特徴を以下の3つに分けて解説します。

2.初めて弁理士を勉強する人にも分かりやすいオンラインの映像講義やカリキュラム

3.他社を凌駕する圧倒的な低価格!優れたコストパフォーマンス

スマートフォン一つさえあれば動画講義、テキスト、問題集まで全ての対策ができるので、忙しい会社勤めの方や主婦の方でも、スキマの時間で効率的に学習をすることができます。

分かりやすいオンラインの動画講義や、最適な順番で学習できるシステムとカリキュラムによって、初めて法律を学ぶ初学者の方でも安心して学習することができます。

また、なんといってもスタディングの通信講座の最大の特徴ともいえるのがリーズナブルな講座費用であり、他社と比べて圧倒的な低価格を実現しています。

つまり、スタディング弁理士講座は、スキマ時間で初学者でも安心で効率的な学習ができる、コストパフォーマンスの高い通信講座といえます。

スタディング弁理士講座を検討している方は、オンライン講座を無料で試すこともできるので、無料登録をして実際のコンテンツを体験してみてはいかがでしょうか。

働きながらでも弁理士の勉強ができる

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディングは、机に座らなくても勉強できる、新しい学習スタイルの講座です。従来の資格講座とは異なり、忙しい方でもスキマ時間を活用して学習できます。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座は、仕事が忙しくて受講する暇がない、スクールに通えない方に最適な、スキマ時間を使ってムリなく勉強できる教材・カリキュラムです。

手持ちのスマートフォン、PC、タブレットで学べるため、いつでもどこでも勉強できます。

例えば通勤時間の間や昼休み中など、スキマ時間にスマートフォンでスタディング弁理士講座を受講することでインプット学習が進み、その後に練習問題を解くことにより、実力をつけていくことが可能です。

動画講座の時間は1回分につき約20分前後なので、忙しい方でも、スキマ時間を利用して毎日の生活の中で勉強が続けられます。これが途中で挫折することなく合格するまで続けられる秘訣です。

ビデオ講座で学んだ内容をすぐに確認できる練習問題を解くことで確かな知識が定着していきますので、従来よりもはるかに早いスピードで合格できる実力をつけられます。

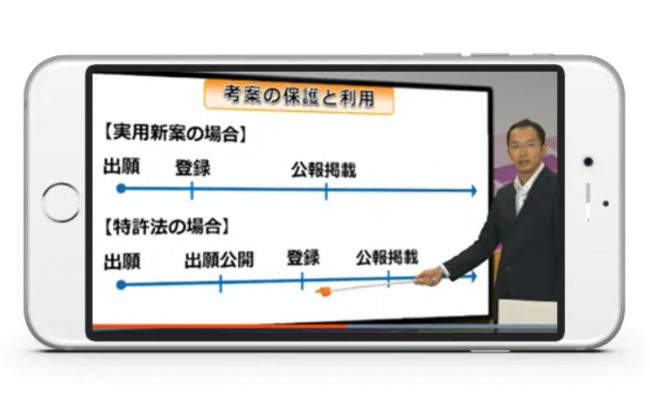

初めて弁理士を勉強する人にも分かりやすいオンラインの映像講義

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座は、初心者の方が無理なく学べるように作られています。

知識をインプットする時は、本を読むよりも動画や音声講座を利用する方が向いています。

動画や音声の方が内容をイメージしやすいので、より理解しやすく記憶に残りやすいとされているためです。

エピソード記憶

学生の頃の「試験勉強」のイメージというと、一夜漬けなどの「丸暗記」を思いうかべる方もいるかもしれません。しかし、歳を経るごとに、こういった丸暗記の能力は下がってきます。

では「年齢が上がると、記憶力が下がる」のかというと、必ずしもそうではありません。実は、記憶力には「丸暗記」だけでなく、別の能力もあります。心理学では「エピソード記憶」と呼ばれている記憶です。

「エピソード記憶」は、内容や仕組みをイメージしたり、出来事やストーリーとして覚える能力です。こういった能力は、若い頃よりもむしろある程度歳を取った方が発達してきます。

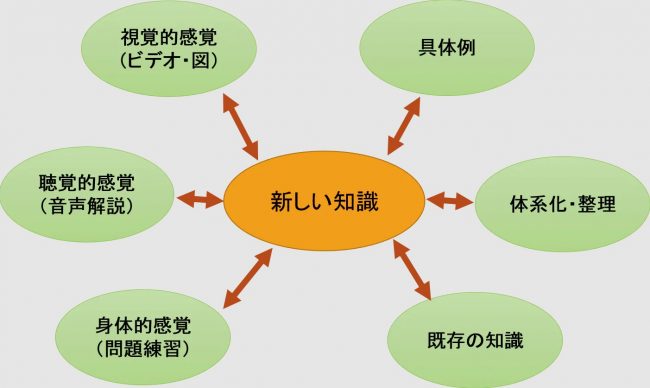

また、記憶というと、一般的に法律などの「言葉」や年号などの「数字」を覚えるものという印象が強いかもしれませんが、書いてある言葉や数字を覚えるのは意外と難しいものです。それよりも、図や動画などの「視覚的感覚」、話し言葉などの「聴覚的感覚」、練習を繰り返すなどの「身体的感覚」を組み合わせ、できるだけ五感を使って覚える方が忘れにくくなります。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

物事を覚える為には『記憶』することが必要ですが、記憶する方法には丸暗記だけでなく、心理学において『エピソード記憶』と呼ばれる能力が存在します。

エピソード記憶は内容や仕組みをイメージしたり、出来事やストーリーとして記憶する能力であり、年齢を重ねると発達していくのが特徴です。

また、記憶には言葉や数字を覚えるのが一般的だと思われがちですが、図や動画、話し言葉などの視覚的感覚や聴覚的感覚、身体的感覚を組み合わせ、五感を使って覚える方が効果的です。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディングでは

スタディングでは、こういった「エピソード記憶」「五感を使った記憶」をフルに活用します。

ビデオ講座では、文章にすると複雑な概念を、わかりやすい視覚的イメージに置き換えて、音声によって聴覚的に説明します。視覚と聴覚の両方の刺激によって、単にテキストを読むよりも忘れにくくなります。また、問題練習をすぐに行うことにより、「身体的感覚」も使って、記憶をより定着させます。

また、講座の中では、具体例、全体の体系化・整理、既存の知識との関係などを、わかりやすく説明しています。

こうすることで、新しい知識が、脳の中で、様々な感覚や他の知識と結びついて記憶されます。脳の中では、「記憶」するには、脳細胞の間のつながりができることが必要です。また、「思い出す」場合には、脳細胞の間のつながりに沿って、記憶を引っ張り出す必要があります。つまり、知識の間のつながりを多くすることで、記憶が思い出せる可能性が高まるのです。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディングの講座では、エピソード記憶や五感を使った記憶を活用した講座内容を展開しています。

動画講座では、複雑な概念を視覚的イメージに置き換え、聴覚的に説明し、視覚と聴覚の刺激を組み合わせることで、テキストだけを読むよりも忘れにくくなる仕組みです。

また、具体例や体系化、既存の知識との関係をわかりやすく説明し、新しい知識を他の感覚や既存の知識と結びつけて脳内に記憶させます。

脳の記憶には脳細胞間のつながりが重要であり、つながりを増やすことで思い出しやすくなるからです。

スタディング弁理士講座の動画講座は、倍速版や音声講座もあるので、短いスキマ時間にサッと受講したり、車で移動中に聞いたりと、効率的に学ぶことができます。

他にも、要点を整理しやすいオンラインテキストが付属しているので、動画講座の復習に最適です。

このようなスタディングの『記憶力』の特化に優れた合格メソッドを活用することで、丸暗記とは違った、初学者にも分かりやすい最大の学習効果が得られます。

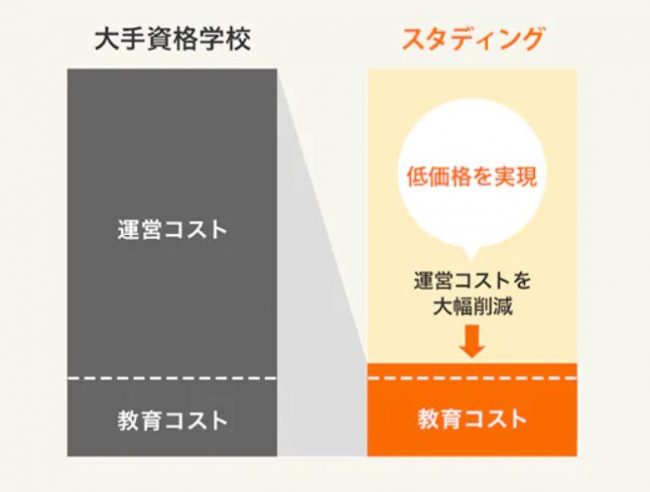

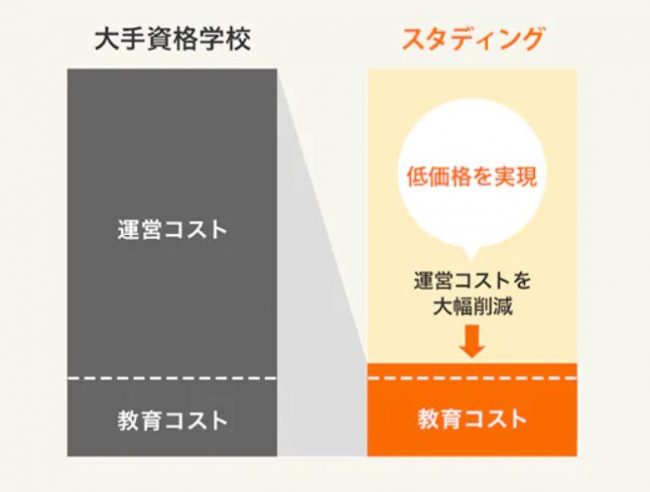

他社を凌駕する圧倒的な低価格!優れたコストパフォーマンス

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

弁理士講座の費用はおよそ30~50万円が相場ですが、スタディング弁理士講座はその6分の1程である99,000円(税込)(基礎・短答・論文総合コースの場合)と、驚きの低価格です。

どうしてこのような低価格を実現しているのでしょうか。その答えは、合格に関係ないコストを徹底的に削除した企業努力にあります。

スタディング の安さの秘密は、従来の一般的な資格学校・通信講座でかかっていた「合格に関係ない事にかかるコスト」を極限まで削減したことにあります。さらに、スタディング では、ITを活用した、革新的な学習システム・運営システムを開発した結果、運営コストを大幅に削減することができました。その結果、圧倒的な低価格が実現できたのです。

さらに、これにより「合格するのに重要なコスト」に資源を集中できることになったため、他校の講座よりも「学びやすく、わかりやすく、続けやすい」講座を低価格で提供できるようになりました。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディングの通信講座は、スキルアップしたくても実現できていない人々に対し『学びやすく、わかりやすく、続けやすい』学習手段を提供することが基本的な理念としています。

2017年に開講されたスタディング弁理士講座の圧倒的なコストパフォーマンスの良さは、多くの受講生の受講へのきっかけとなり、現在でも低価格を実現しています。

スタディング弁理士講座の合格率・合格実績は?

驚きの低価格とコストパフォーマンスの高い講座内容で支持を得ているスタディング弁理士講座ですが、結果として、何人の受講者が合格へ導かれたのでしょうか。

スタディング弁理士講座の公式HPでは、多数の合格者の声が掲載されています。

スタディングは詳しい受講者の合格者数や合格率については公表を控えていますが、一発合格した方も掲載されており、その実績が伺えます。

ここでは、スタディング弁理士講座の合格率や合格実績について解説していきます。

スタディング弁理士講座の合格実績

スタディング弁理士講座の合格率や合格実績を知りたい方も多いかと思いますが、残念ながらスタディングは受講者の合格者数や合格率については公表を控えています。

Q.スタディングの合格実績は?

A.毎年合格者の一部の方からは合格の報告をいただいておりますが、スタディングはオンライン講座という性質上、全ての合格者の方から報告いただけておりません。そのため、合格者数や合格率については、公表を控えさせていただいております。合格者の方からの合格体験談を公開していますので、ぜひご覧ください。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

オンライン講座の性質において、正しい合格者数を把握することが難しいため、合格者数や合格率を控えています。

なお、スタディング弁理士講座の公式HPでは多数の合格者の声が掲載されています。

スタディング弁理士講座の合格者の声

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

合格率などの実績を数字で図ることは難しいようですが、スタディング弁理士講座の公式HPでは、合格者の声が多数掲載されております。

中には一発合格した方も数名掲載されており、現在特許事務所に勤務されている人の話も確認することができます。

(引用元:スタディング公式HP)

Q.スタディングを選んだ理由を教えてください。

A.元々理系の学校を出ていることもあり、電気系の資格は市販のテキストだけで何とか合格レベルにたどり着けました。しかし、弁理士試験の教材は、書店に行っても過去問集は出ているのですが、1から10まで教えてくれる本はありませんでした。また、弁理士試験の出題範囲は膨大なこともわかり、これは本だけで合格するのは無理だと思いました。そこで、動画で学べるスタディングを選びました。スタディングで学習することは、独学で本を買って勉強することに比べたら雲泥の差があると思いますね。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

佐藤さんは弁理士試験の教材を書店で購入しようとしても参考書が少なく、弁理士試験の出題範囲が膨大なため、独学で合格することは無理との判断をしています。

初学者が独学で弁理士試験に合格するのはとても難しいと伺えるコメントです。

Q. スタディングの講座の良いところを教えて下さい。

A.広島県(地方)に住んでいるため、大手予備校に通学することはまず無理でしたので、 自分に一番合ってる学習方法はオンラインでスマホを使って学習することかなと思っていました。勉強は2019年に始めたのですが、その後は感染予防の観点から外出が難しくなって、そのときにスマホで学習するスタディングを選んでよかったなと思いました。スマホでの学習なら感染対策の影響を受けずに、自分のペースでどんどん学習を進めていけたので 、そういった点ではすごく良かったと思います。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

佐藤さんは地方に住んでおり、大手予備校に通学できないため、オンラインの学習法が合っていると述べられています。

近年では新型コロナウイルスの流行による影響もあり、そういった面でもスマートフォンで学習できるスタディング弁理士講座の学習スタイルにして良かった、とのことでした。

スタディング弁理士講座では、いつでもどこでもスキマ時間を活用して、自分のペースで学習することができます。

資格取得系の予備校が近くにない方、子育てをしているから通学できない、仕事が忙しく通学することが難しい方には、スタディング弁理士講座の学習スタイルがおすすめです。

Q. 紙のテキストは使いましたか?

A.家でずっと勉強するよりはカフェに行ったり、歩きながらだったり、どこか自分の好きなところに行って色んな場所を移動しながら勉強するタイプでした。紙のテキストだとすごく重くて持ち歩くのも一苦労だと思いますが、私の場合はスタディングの教材をスマホ一つあればどこでもできたので、紙のテキストはいりませんでした。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座では、テキストは基本的に全てデータ媒体(PDF・WEBアプリ)です。冊子などの紙媒体が欲しい場合、別途オプション追加:16,500円(税込)が必要です。

紙媒体を使わないスマートフォン1台のみで完結できるデジタル教材を採用しているので、電車やバスなどの移動時間や仕事の休憩時間などのスキマ時間にスマートフォンだけで学習することができます。

分厚い問題集やテキストを広げる必要がないため、移動中や休憩中など、どこでも身軽に勉強したい方には最適な学習スタイルです。

(引用元:スタディング公式HP)

Q.勉強を始めるまでに、知財に関する知識などはありましたか?

A.まったくありませんでした。知識ゼロからの出発でした。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

近藤さんは2021年度の弁理士試験に一発合格しているスタディング弁理士講座の受講生です。

しかしながらスタディング弁理士講座の学習を始めるまでは、弁理士に関する知識は全くない初学者であったと述べています。

スタディング弁理士講座では初学者でも一発合格ができる実績が伺えます。

Q.スタディングを選んだ理由を教えてください。

A.1つ目はオンライン講座で効率的に学習ができること。2つ目は低価格でできるというところが魅力的でした。オンライン講座を選んだ理由は、コロナ禍ということもあり、また、住まいも都会という訳ではありませんので、通学型の講座は考えませんでした。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

『スマートフォン1台で学習できる学習スタイル』や、『費用が圧倒的に低価格』といった特徴は、スタディング弁理士講座独自の強みでもあります。

他の合格者の方も述べていましたが、近くに予備校がないなど環境の都合がつかない方には、オンライン講座で受講する方がおすすめです。

Q.講座内容についてはいかがでしたか?

A.「論文対策講座」で、講師の伊藤先生から、満点を取る解答ではなくて、合格点を確実に取る解答の型を教えてくれたところがとても良かったです。また、部分点や加点ポイントなど実践的な部分も教えていただきました。

論文で問われていることは、結局は問われていることにきちんと応えられるか、条文を使えるかだと思います。最終的には、「15×3の出題パターン」に合わせて解答できるか、に至りました。スタディングの講座では、演習量が少ないと感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、勉強していくと、論文対策もこれで十分受かる、と思いました。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座の講師は、現役の弁理士であり、予備校の講師として活躍している伊藤隆治氏が担当しています。

スタディング弁理士講座においては、論文式試験で頻出する15の出題パターンをわかりやすい図解と丁寧な解説によって理解することができる、『15✕3論文勉強法』と呼ばれる独自の勉強法を開発しました。

講義では、15パターンの書き方を解説した後に例題を使用して解説していますので、各パターンへの実戦的な論文対策を学ぶことができます。

(引用元:スタディング公式HP)

Q.スタディングの動画講義はどうでしたか?

A.試験のノウハウを教えていただきました。自分1人で勉強していたら、理解度はまったく違っていて、おそらくまた1年、2年は合格にかかったと思います。具体的には、講義では、試験に出る大事なところ、そうではないところのメリハリをつけていただきました。また、弁理士試験は、結構覚えることが多いので、覚えること自体に集中しがちですが、伊藤先生の講義では、弁理士試験で問われているのは、細かな知識ではなく、法律全体の理解を深めたり、流れをおさえることであり、それをおさえておけば、記憶の定着にも繋がってくるというお話もされていて、それを意識して勉強したことが役に立ちました。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

坂本さんは、スタディング弁理士講座の講義を通じて得た試験のノウハウは、非常に役立ったと述べています。

スタディング弁理士講座では、丸暗記ではない、『記憶力』の特化に優れた独自の合格メソッドを活用した講座内容を展開しているので、初学者でも無理のない学習をすることが可能です。

Q. 論文式対策「15×3論文勉強法」はいかがでしたか?

A.すごく助かりました。論文試験は、いろいろな書き方ができてしまうため、あるいは、途中で問題文を読んで、これも書かなきゃいけないと気付いたときに、ここを省略しようとか、混乱すると時間が全然足りなくなることがあります。そうなると頭が真っ白になってしまいますが、その時に「15×3論文勉強法」で学習した「15パターン」を覚えていれば、困ったらこれを書けばいいと、1つの指標になり、結果、書ききることができました。「論文対策講座」では、「15パターン」を例題や、練習問題で十分に演習でき、それに解説講義もあったことから、すごくためになり本当に助かりました。この勉強をしていなければ・・・だから伊藤先生にはすごく感謝しています。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座の論文試験対策では、論文式試験で頻出する15の出題パターンを、わかりやすい図解と丁寧な解説によって理解することができる、独自の勉強法『15✕3論文勉強法』があります。

この勉強法で学習する各パターンを覚え、どのような出題パターンがきても対応できるようにすることで、弁理士試験において難関でもある『論文式試験』の突破が可能です。

他の合格者の方もこの勉強法で論文式試験を突破できたと、喜びの声が寄せられています。

Q. スタディングで便利だった機能はありますか?

A.マイノート機能を使いました。ノートを取るっていうのは、初学者にはすごく大事であると思いますが、紙で書くとなるとちょっと膨大な量になってしまい、しかも動画の量もかなりのものですから大変です。しかし、マイノート機能であれば、動画を見ながら横にマイノートを開き、自分の気になるところをどんどんメモしていくこともできますし、講義のテキストの図を貼りながら自分でまとめることもできます。何もわからないところから、それをやり続けたのが、試験の合格にすごく大きく寄与していると思っています。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座では、講義の受講中や問題集の問題を問いた後など、メモしておきたいことや、記録しておきたい情報などを『マイノート機能』にて書き留めておくことができます。

講義などで分からないことや気になることが出てきたら忘れないうちにマイノートにメモしておき、後でメモしたことについて調べたりすることで、効率的に理解度の高い学習をすることができます。

この他にも、具体的に行った勉強方法や各試験の対策方法など、スタディング弁理士講座の受講における情報が沢山掲載されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

スタディング弁理士講座の評判・口コミは?

一発合格者も輩出しているスタディング弁理士講座ですが、実際の評判はどうなのか、口コミはどうなっているのか、気になるところです。

スタディング弁理士講座では、スキマ時間に勉強できる学習スタイルやコストパフォーマンスの良さなどが高く評価されています。

その一方、論文試験対策がカバーしきれていない、理解するまでに時間がかかるなどの、良くない評判もいくつか見受けられました。

つまり、スタディング弁理士講座は、コストパフォーマンスに優れた講座で、スキマ時間に繰り返し何度も学習するスタイルであり、理解度によっては別の教材も組み合わせる必要がある講座といえます。

ここでは、スタディング弁理士講座の評判や口コミついて解説していきます。

スタディング弁理士講座の良い口コミ

▼スマホひとつでスキマ時間に手軽に学習できる

通勤時間や家事の間に、何度も繰り返し聴いて、聴き逃した所は画面で確認する学習方法が私には合っており、STUDYingが1番聞き取りやすく講義内容の文字も一目で読み取りやすく感じました。

(引用元:X)

この方のコメントでは、スマートフォンひとつでスキマ時間に勉強できるスタイルが無理なく続けられると思い、スタディング弁理士講座の受講を決めたと述べています。

スタディング弁理士講座は、スキマ時間を使ってムリなく勉強できる教材・カリキュラムであり、手持ちのスマートフォン、PC、タブレットで学べるため、いつでもどこでも勉強することができます。

他にも、スタディング弁理士講座の音声は他の講座に比べて最も聞き取りやすく、講義時の文字も一目で読み取りやすく感じたとのことです。

スタディングの講座では、五感を使った記憶を活用した講座内容を展開しています。

動画講座では、複雑な概念を視覚的イメージに置き換え、聴覚的に説明し、視覚と聴覚の刺激を組み合わせることで、テキストだけを読むよりも忘れにくくなる仕組みです。

このスタディングの五感に訴える学習スタイルこそが、音声が聞き取りやすく、文字も読み取りやすい理由のひとつといえるでしょう。

▼勉強スタイルとコストの良さならスタディング

スタディング(STUDYing)の弁理士コースを検討中。 とりあえず、無料講座に登録してお試し! まだ、ガイダンスしか聞いてないけど、 独学でやるより安心感が段違いです。 勉強スタイル・コストから、 スタディングかな・・・。

(引用元:X)

弁理士講座を検討している方が、スタディング弁理士講座の無料講座に登録したと述べています。

スタディング弁理士講座は、オンライン講座を無料で試すこともできるので、講座の雰囲気や学習スタイルを体感するのに最適です。

また、弁理士は合格率が約6~10%と極めて厳しい数値から、独学で合格するのは相当難しいとされていますので、専門性に優れた講座内容に安堵感をおぼえたのでしょう。

そのうえ、コストパフォーマンスに優れた価格を実現しているスタディング弁理士講座は、通信講座で迷っている方にとってはかなり魅力的なものといえます。

▼金額で合格が決まるわけではない

スタディング弁理士講座は、業界随一のコストパフォーマンスの良さが非常に評判です。

スタディングは初学者が取り組みやすい料金設定であり、低価格にも関わらず一発合格者を輩出している実績を持っています。

コストパフォーマンスの高さは、受講者のモチベーションを上げる意味でも重要な要素となるのでしょう。

スタディング弁理士講座の悪い口コミ

▼論文試験は講義内容だけでは歯が立たない

一方で、論文試験はスタディングの講義内容だけでは、歯が立ちませんでした。限られた時間内(20分程度)に答案構成をし、答案を記載する(40分程度)には、条文のチェックリストやよく出題される条文の当てはめのテンプレート文を準備し、暗記しておく必要がありますが、そういったタイムマネジメントや記載量調整のノウハウはスタディングでは学べません。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座の合格者の声より、論文試験対策がカバーしきれていないとご意見がありました。

また、スタディング弁理士講座は論文添削が無いため、論文式試験をクリアするのは厳しい、とのご意見を挙げている方もいました。

この場合、スタディング弁理士講座だけではなく、他社の教材を組み合わせて使う方法もありだとスタディング弁理士講座の講師である伊藤 隆治氏もコメントしています。

スタディングの教材と他社の教材を組み合わせて使うというやり方もあると思います。合格への近道は、自分自身にあったスタイル、教材で学ぶことです。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

伊藤氏が述べているように、重要なのは自分自身にあった学習方法であり、自分のやり方を見つけることが出来れば、合格への道が鮮明になるといえるでしょう。

▼理解するまでに時間がかかる

弁理士講座の受講生の中には、「講義を聴いているが内容が頭に入ってこない」、とのコメントをしている方も見受けられます。

これまで触れてこなかった、普段聞きなれていないような内容を学ぶことは、最初は困惑することも多いでしょう。

しかしながら、スタディング弁理士講座合格者の中に、これまで全く条文を読んだことがなかった方が合格を果たしています。

法律の条文も全く読んだことがなく、本当にゼロからのスタートでした。自分にとってはまるで外国語を学ぶような気持ちでした。そこで、外国語の学習方法を応用しました。

最初は、単語(用語)を覚えたり、条文を細かく区切りながら修飾関係を丁寧に追うなどしました。英語長文を音読するように、時には声に出して条文を読むこともありました。英文法を覚えるように、条文の要件や効果を暗記しました。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

この方は、外国語の学習方法を応用して学習していったと述べています。

最初のうちはわからなくても、とにかく繰り返して学習することが重要です。

初めて自転車に乗る時のように、繰り返し練習すればコツが分かるようになり、やがてスイスイとゴールまでたどり着くようになることでしょう。

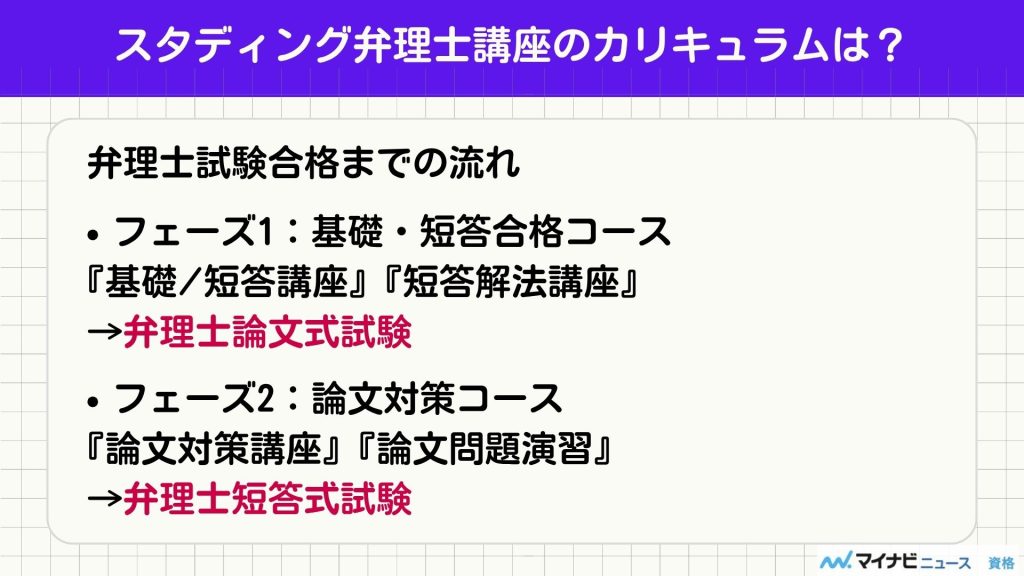

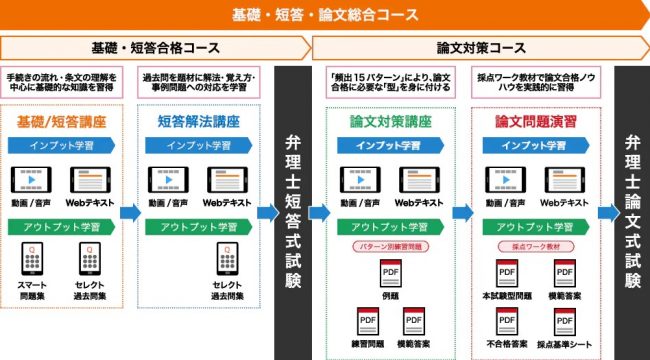

スタディング弁理士講座のカリキュラムは?

実際にスタディング弁理士講座では、どのようなカリキュラムで学習を進めていくのかが気になるところです。

スタディング弁理士講座は、忙しい方であっても毎日の生活の中で、スキマ時間を使ってムリなく勉強できる教材・カリキュラムです。

スタディング弁理士講座独自の学習フローで、合理的かつ早いスピードで、合格できる実力を効率的に習得できます。

弁理士試験合格までの流れ

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座の基礎・短答・論文総合コースは、2フェーズ4講座で構成されています。

・インプット学習:動画/音声・Webテキスト

・アウトプット学習:スマート問題集・セレクト過去問題集

▼

・インプット学習:動画/音声・Webテキスト

・アウトプット学習:セレクト過去問題集

▼

▼

・インプット学習:動画/音声・Webテキスト

・アウトプット学習:パターン別練習問題(例題・練習問題・模範答案)

▼

・インプット学習:動画/音声・Webテキスト

・アウトプット学習:採点ワーク教材(本試験型問題・模範答案・不合格答案・採点基準シート)

▼

スタディング弁理士講座では、まず『基礎/短答講座』と『短答解法講座』で基本知識と解法を学び、弁理士短答式試験に挑みます。

短答式試験合格後は、『論文対策講座』と『論文問題演習』で論文答案の書き方のルールと採点ワーク教材を用いて、論文合格ノウハウも学び、論文式試験に挑戦します。

論文式試験に合格すれば、最後の試験である面接方式の口述試験へと進み、短答式試験や論文式試験合格まで身につけてきた基礎知識を武器にして、試験委員による質問に口頭で回答します。

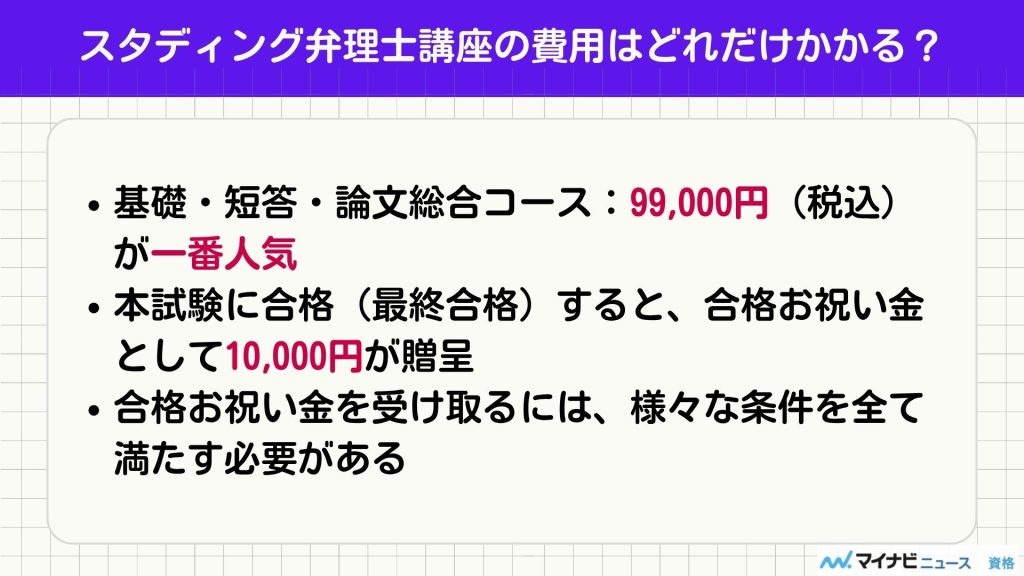

スタディング弁理士講座の費用はどれだけかかる?

スタディング弁理士講座の費用は、実際にはどれだけかかるのでしょうか。

スタディング弁理士講座は、他の通信講座と比べても圧倒的に低価格な費用となっています。

基礎・短答・論文の各試験対策の組み合わせによってコース分けされており、中でも全ての試験対策を網羅した基礎・短答・論文総合コース:99,000円(税込)が一番人気です。

主な講座コース・価格は下記の通りです。

| コース名 | 価格(税込) | コースの特徴 |

| 【一番人気!】 基礎・短答・論文総合コース |

99,000円(税込) | 短答から論文対策(必須)まで、すべてを学べるコース |

| 基礎・短答合格コース | 79,000円(税込) | 短答合格を目指し、基礎知識のインプットと短答対策を学べるコース |

| 論文対策コース | 59,000円(税込) | 学習経験者を対象に、論文対策(必須)に特化したコース |

| 冊子版オプション | 16,500円(税込) | 【オプション】 テキストに書き込みをしたい方や、紙で勉強した方がはかどる方向け |

また、紙媒体で勉強をしたい方は、冊子版オプションを別途申し込む必要があります。

合格お祝い金のプレゼントももらえる!

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座では、本試験に合格(最終合格)すると、合格お祝い金として10,000円が贈呈されます。

以下の条件を全て満たした方に、合格お祝い金を進呈します。

- 対象コースをご購入頂いた方。

- 2025年度の弁理士試験に最終合格された方。

- 受講開始後の合格発表後に、アンケート及び合格体験談をご記入頂いた方。

- 合格体験談は、当社WEBサイト、パンフレット等の媒体で公表させて頂きます。

- 2025年度の最終合格発表日から1か月以内に合格のご連絡を頂いた方。

- 法人申込ではない方

※合格お祝い金は、ご本人名義の銀行口座にお振込致します。

※合格お祝い金の対象講座を複数お申し込みの場合も一つの試験合格につき1回の進呈となります。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

合格お祝い金を受け取るには、様々な条件を全て満たす必要があります。

特に、合格発表後もスタディングの会員登録を退会しないようにしてください。

アンケートと合格体験談のご案内は、アンケート実施時点でスタディングの会員登録が有効の方のみに送られるので、合格後すぐに退会すると、アンケートの入力が出来なくなってしまいます。

また、お祝い金が受け取れる期間は、試験合格者が最終合格発表日から1か月以内に合格のご連絡をする必要があるので、忘れないように申請したいところです。

スタディング弁理士講座の講師はどんな人?

伊藤 隆治 プロフィール

2006年に弁理士試験合格。2007年より大手資格学校で弁理士試験の受験指導を行う。講義、教材制作など様々な業務を担当。企業研修においても、知的財産分野についての豊富な指導経験を有する。弁理士の受験指導においては、1,000時間以上の指導経験を有する。

スタディング では、これまでの受験指導ノウハウをもとに考案した「15×3論文勉強法」で効率的に論文対策を学べる講座を開発。

現役の弁理士でもあり、特許業務法人 井上国際特許商標事務所所長として国内外の特許、意匠、商標に関する業務を担当している。

平成29年、30年度日本弁理士会常議員。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座の講師は、現役の弁理士であり、予備校の講師として活躍している伊藤隆治氏が担当しています。

伊藤氏は現役の弁理士で、弁理士法人井上国際特許商標事務所の所長を務めており、国内外での特許の取得に携わっています。

弁理士試験に合格してから大手資格学校で弁理士試験の受験指導で活躍され、講義、教材制作など様々な業務を担当していました。

いわば弁理士試験講師のプロフェッショナルともいえる人物です。

スタディング弁理士講座においては、独自の勉強法『15✕3論文勉強法』を開発し、効率的な論文対策を学ぶことができます。

スタディング弁理士講座の合格者の声においても、講義や伊藤氏について述べられている方がいました。

「頻出15パターンで学ぶ」という学習方法は初心者にとって、大変わかりやすく、シンプルで見に付けやすく、論文試験に取り組む際の大きな武器になると思います。講師の伊藤先生の紳士的で温かくウィットに富んだ語り口もとてもよかったです。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

オンラインの通信講座において動画講義や音声講座を受ける際、音声の聞き取りやすさは重要な要素です。

スタディングの弁理士講座は、五感をフルに使った記憶を活用した講座内容を展開しており、聴覚的に説明する仕組みに特化しているため、講義の声も聞き取りやすいものとなっています。

弁理士試験のベテラン講師である伊藤氏の人柄も、語り口に表れているようです。

昨年、論文に不合格だったときに、論文の書き方を基礎から学びたいと思いました。その時に、体験講義で伊藤先生の講義を聞いて、これを繰り返し聞いて基礎を固めようと思いました。

非常に役に立った点は、論文で書き方に困ったときに15のパターンに当てはまれば、なんとか書き切れるようになったことです。伊藤先生の推奨する、暗記量を減らし、条文に沿った答案を作成することは非常に有効だと思います。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座の無料体験講座で伊藤氏の講義を聞き、受講を決意した方のコメントです。

この方は、伊藤氏が長年の講師経験から編み出した『15✕3論文勉強法』を学び、15の出題パターンを理解することによって、論文試験用の答案が作成できるようになったと述べています。

この伊藤氏が講ずる学習法『15✕3論文勉強法』については様々な受講生から評価されており、その有効性を実証しています。

スタディング弁理士講座の便利な教材・アイテムとは?

従来の参考書や問題集、過去問題集などを全て紙媒体で持ち歩くとなると、どうしても荷物がかさばってしまい、持ち運びの負担となってしまいます。

また、問題集などに直接書き込んでしまうと一度解いた問題をもう一度解くことができなかったり、文字を書くことにより時間や手間がかかったりと、紙学習には一定のデメリットがあります。

スタディング弁理士講座では、動画の講義やテキスト、問題集まで全ての対策がスマートフォンだけで完結するので、時間と場所に縛られず、スキマ時間で効率的に学習をすることが可能です。

【新機能!】AI問題復習機能

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

一生懸命勉強をしてやっと覚えたことでも、時間が経つと忘れてしまいますが、覚えたことを忘れないためには、繰り返し復習をすることによって記憶を定着させる必要があります。

そこで活躍するのがスタディング弁理士講座の新機能である『AI問題復習機能』です。

AI問題復習ガイドは、AIが最適なタイミングで受講者に復習問題を自動出題する画期的な機能で、間違えた問題は短い間隔で出題されるので、苦手な問題でも覚えることができます。

AIが問題を解いた履歴から理解度を集計し、受講者に最適な復習スケジュールを組み立てます。

スマート問題集

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座の『スマート問題集』は、基礎・短答講座で学んだ内容を確実に覚えるためのオンラインテキスト形式の問題集です。

一問一答形式で構成されているので、通勤時間などのスキマ時間で問題演習を行いながら、重要なポイントを確実に覚えることができます。

スマート問題集で何度も繰り返し復習することで、短答筆記試験への強靭な武器にすることができます。

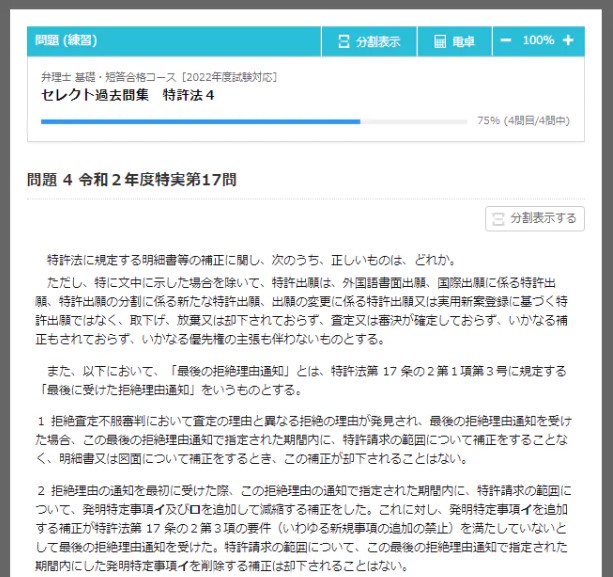

セレクト過去問集

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座の『セレクト過去問集』は、近年の弁理士試験における、短答式の重要な過去問を厳選したオンラインテキストの問題集です。

何度も問題を解き、解説を読むことで、試験問題へのアプローチ方法・解法を身に着けることができます。

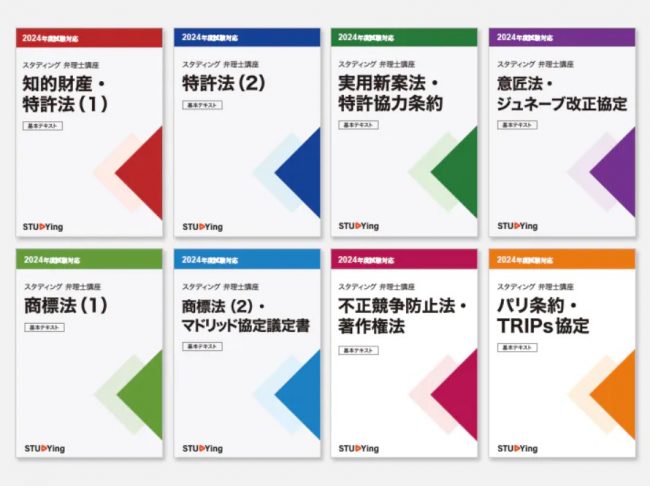

スタディング弁理士講座は、紙媒体のテキストは別売り

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座のテキストは、基本的に全てデータ媒体(PDF・WEBアプリ)です。冊子などの紙媒体が欲しい場合、別途オプション追加:16,500円(税込)が必要です。

※冊子版は、下記の対象コースを購入した方のみ購入することができます。冊子版だけのご購入は出来ませんのでご注意ください。

・弁理士 基礎・短答・論文総合コース[2025年度試験対応]

・弁理士 基礎・短答合格コース [2025年度試験対応]

・【2025年度更新版】弁理士 基礎・短答・論文総合コース

・【2025年度更新版】弁理士 基礎・短答合格コース

スタディング弁理士講座の特典・割引は?

スタディング弁理士講座では、受講者への特典やお得な割引キャンペーンなどが実施されています。

期間限定で実施しているキャンペーンもありますので、公式サイトをチェックしておきましょう。

また、無料登録をするだけで割引クーポンが進呈されるキャンペーンもありますので、スタディング弁理士講座が気になっている方は、無料のオンライン講座の受講を試してみてもいいかもしれません。

Wライセンス応援割

(引用元:スタディング公式HP)

過去にスタディングを受講した方や、現在スタディングを受講中の方が、他のコースをお申し込み頂く場合に、受講料を割引する制度です。

資格に合格した後で次の資格にチャレンジしたい方や、スタディングをご受講中の方で関連資格を効率よく取りたい方など、スキルアップに活用することができます。

ダブルライセンスの取得にもおすすめです。

スタディング学割

こちらはスタディング全講座対象の学割制度であり、学生認証を行うと受講料20%OFFクーポンが貰える制度です。

学生の弁理士試験受験者にとっては大きな割引率となるので、積極的に利用したいところです。

無料お試し登録で10%OFF

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座では、無料登録をすることで、10%OFFクーポンが貰えます。

無料お試しでは、以下のような体験を受けることができます。

弁理士講座 無料お試し

●「失敗例から学ぶ勉強法」無料セミナー

●頻出15パターンで学ぶ論文合格法も

●基礎・短答・論文講座がそれぞれ体験できる!

●論文対策の新定番!採点ワーク教材(模範答案・不合格答案・採点基準シート)もお試し!さらに試験攻略のポイントがわかる!「学習スタートガイド」もプレゼント中!

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座が気になっている方にとっては、どんな講座内容なのか、自分に合っている学習スタイルなのか、気になるところです。

ぜひ無料お試しを活用して、スタディング弁理士講座を体感してみてはいかがでしょうか。

スタディング弁理士講座の欠点・デメリットは?

ここまでスタディング弁理士講座の魅力をお伝えしてきましたが、欠点やデメリットはあるのでしょうか。

メリットの多いスタディング弁理士講座ではありますが、人によっては気をつけるべきデメリットもあります。

ここではスタディング弁理士講座の欠点・デメリットについて解説していきます。

紙のテキストは別売りで販売している

スタディング弁理士講座のテキスト冊子が欲しい場合は、コース料金とは別に16,500円(税込)の(冊子版オプション)を付けて追加購入をする必要があります。

スタディングの講座は全てオンライン上で学習が完了するため、デジタルテキストはあっても印刷・製本された冊子は標準で付属されていません。

質問機能サービスがない

スタディング弁理士講座は、学習中に疑問箇所が出てきても質問をすることができません。

また、総合コースにはQ&Aチケットがついてきますが、10回の回数制限があります。

分からない部分が出てきても、自分でテキスト等で勉強したり、講義を聞きこむなどをして、自力で解決しなければならないのがネックです。

学習スケジュールを自分で組む必要がある

スタディングは対面講義ではなく通信講座なので、基本的に自分でスケジュールを決めて学習を行う必要があります。

どの通信講座にもいえることですが、通信講座には強制力がないので、仕事が忙しいなどの理由をつけて、勉強を後回しにしてしまうことが多い方にはおすすめできません。

スタディングと他社のおすすめ弁理士通信講座・予備校と比較

スタディングと他講座である資格スクエア、アガルート、LECの費用や特徴などをまとめました。

| 講座名 | 価格(代表的なコース) | 講座の特徴 |

| スタディング弁理士講座 | 基礎・短答・論文総合コース 99,000円(税込) |

・圧倒的な低価格 ・スキマ時間で効率的に学べる独自のシステム ・忙しくて時間のない人でも学習できる |

| 資格スクエア弁理士講座 | 基礎・短答・論文パック:297,000円(税込) |

・スマートフォンに対応したWeb機能が充実 ・講義時間390時間の大ボリューム ・弁理士として実績のあるベテラン講師 |

| アガルートアカデミー弁理士試験講座 | 総合カリキュラム (民法オプションあり) 239,800円(税込) ※キャンペーン価格:215,820円(税込)【2025年8月31日23時59分まで】 |

・合格に必要な最低限の知識だけを学べる ・図表を多く盛り込んだフルカラーのオリジナルテキスト ・プロの講師によるわかりやすい講義 |

| LEC(東京リーガルマインド)弁理士講座 | 1年合格ベーシックコース :通信講座 (Web+音声DL ) 515,000円(税込) |

・独自の3回転学習法で、効率的かつ確実に力をつける ・基礎を学び、知識と結びつける知識の体系化 ・段階的なレベルアップ学習法を採用 |

スタディング弁理士講座の他には資格スクエア、アガルート、LECにも弁理士講座があります。

資格スクエア、アガルート、LECの弁理士講座は、スタディング弁理士講座と比較検討される際に候補に挙がる講座です。

各社の代表的な講座コースの価格をみると、他社の費用が239,800円(税込)~515,000円(税込)の価格帯です。

対して、スタディングは総合コースで99,000円(税込)と、驚きの低価格を実現しています。

比較してみても、スタディング弁理士講座は、圧倒的に費用が安いことが分かります。

ここからはスタディングと他社との費用・テキスト・講義時間について、詳細に比較をしました。

スタディングと他社のおすすめ弁理士通信講座・予備校との費用を比較

| 安値順 | 講座名 | 代表的なコース | 価格 |

| 1 | スタディング弁理士講座 | 基礎・短答・論文総合コース | 99,000円(税込) |

| 2 | アガルートアカデミー弁理士試験講座 | 総合カリキュラム (民法オプションあり) |

239,800円(税込) ※キャンペーン価格:215,820円(税込)【2025年8月31日23時59分まで】 |

| 3 | 資格スクエア弁理士講座 | 基礎・短答・論文パック | 297,000円(税込) |

| 4 | LEC(東京リーガルマインド)弁理士講座 | 1年合格ベーシックコース :通信講座 (Web+音声DL ) |

515,000円(税込) |

弁理士講座の費用を比較すると、スタディング弁理士講座がダントツで低価格です。

スタディングの弁理士通信講座は合格に不必要なコストを徹底的に省いた結果、驚きの低価格を実現しています。

通信講座は、一度撮影してしまえば不特定多数に配布することができます。

通学するスタイルの予備校などと比較しても、校舎を維持する必要や人件費などによるコストがかからないところにも安さの理由があります。

スタディングと他社のおすすめ弁理士通信講座・予備校とのテキストを比較

| 講座名 | 教材内容 | 備考 |

| スタディング弁理士講座 | PDF・WEBアプリ ・入門テキスト ・論文テキスト ・短答テキスト ・秒速ドリル |

・電子データのみ ・紙媒体が欲しい場合、別途オプション追加:16,500円(税込)が必要 |

| 資格スクエア弁理士講座 | ・製本教材 ・PDF教材 ・WEB教材 |

・紙・電子データ両方あり |

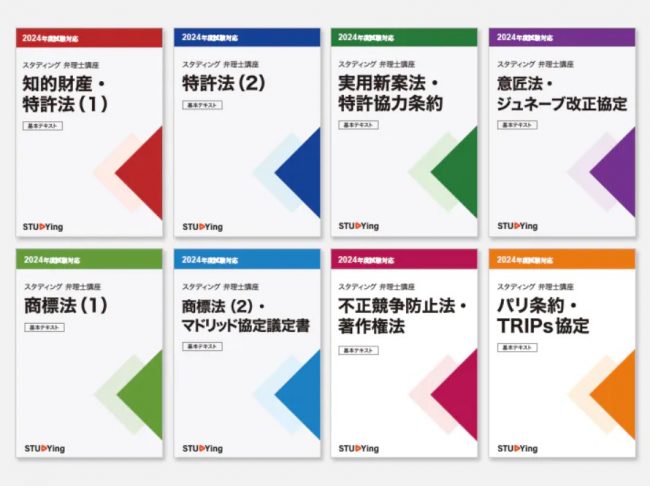

| アガルートアカデミー弁理士試験講座 | ・講師作成オリジナルフルカラーテキスト | ・教材はすべて冊子 |

| LEC(東京リーガルマインド)弁理士講座 | ・入門テキスト ・論文テキスト ・短答テキスト |

・別途、LECが発行している書籍あり (会員価格で購入できる) |

教材テキストについて比較すると、各社で利用されている媒体がそれぞれ異なっています。

(引用元:アガルート弁理士講座公式HP)

アガルートは教材すべてが紙媒体なので、紙に書き込みたい、WebやPDFデータの利用が合わない方に最適です。

資格スクエアとLECは紙とデジタル両方を組み合わせた教材です。それぞれの良いところを生かしたバランスの良い媒体で勉強したい、媒体は特に気にしない方におすすめです。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディングは全てオンライン上で学習が完了するため、冊子などの紙媒体が欲しい場合は、別途オプション追加:16,500円(税込)が必要です。

スタディングと他社のおすすめ弁理士通信講座・予備校との講義時間を比較

| 時間が長い順 | 講座名(会社名) | 講義時間 | 講座内訳 |

| 1 | LEC(東京リーガルマインド)弁理士講座 | 393時間 | 1コマ180分×131回 ※1年合格ベーシックコースWIDE(通学講座) |

| 2 | 資格スクエア弁理士講座 | 385時間 | ・入門講座:約10時間 ・基礎講座:約110時間 ・青本講座:約50時間 ・論文対策講座(書き方/ 解き方/ 実践):約100時間 ・論文過去問講座:約20時間 ・短答対策講座:約95時間 |

| 3 | アガルートアカデミー弁理士試験講座 | 258時間 | ・総合講義100:約91時間 ・短答知識完成講座:約35時間 ・短答過去問解説講座:約46.5時間 ・論文答案の「書き方」:約19.5時間 ・論文過去問解説講座:約28.5時間 ・選択科目民法対策講座:約37.5時間 |

| 4 | スタディング弁理士講座 | 207時間 | ・基礎/短答講座:合計約130時間 ・短答解法講座:合計約30時間 ・論文対策講座:合計約17時間 ・論文問題演習:合計約30時間 |

講義時間が一番短いのが、207時間のスタディング弁理士講座です。

スタディングは時短学習を重視しているため、あえて講義時間を最小限にしぼり、問題集アプリ・過去問アプリでアウトプットに時間を割く構成です。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

『覚えることが苦手なので、インプットをしっかりしたい』方は講義時間が長めの会社を選びましょう。

対して、『講義は最低限で済ませて、演習問題を沢山解きたい』方には講義時間が短めの会社を選ぶと良いでしょう。

自身の学習スタイルに合わせて、最も自分がやりやすいと思うスタイルの講座を選択することをおすすめします。

スタディング・資格スクエア・アガルート・LECの中でどの弁理士講座がおすすめ?

スタディングの弁理士講座とよく比較される講座として資格スクエア、アガルート、LECの資格講座があります。

各社それぞれの特色と強みがあり、「一体何を選べばいいのかわからない!」方も多いのではないでしょうか。

弁理士の資格試験は難易度が高く、専門的な知識が必要とされるゆえ、資格講座の選択は慎重にならざるを得ないといえます。

スタディング、資格スクエア、アガルート、LECの弁理士資格講座の中では、一体どの講座を選べばよいのでしょうか。

弁理士の通信講座でおすすめなのは?

結論から述べると、弁理士の通信講座でおすすめなのは『スタディング弁理士講座』です。

スタディング弁理士講座は圧倒的な低価格、スキマ時間を活用した学習の効率化、初学者にも適した分かりやすい講座内容、とメリットが沢山あることが理由です。

弁理士講座の費用はおよそ30~50万円が相場ですが、スタディング弁理士講座はすべての講座を網羅した基礎・短答・論文総合コースであっても、その6分の1程である99,000円(税込)と、驚きの低価格です。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

また、スマートフォン一つさえあれば動画講義、テキスト、問題集まで全ての対策ができるので、忙しい会社勤めの方や主婦の方でも、スキマの時間で効率的に学習をすることができます。

他にも、分かりやすいオンラインの動画講義や、最適な順番で学習できるシステムとカリキュラムによって、初めて法律を学ぶ初学者の方でも安心して学習することが可能です。

以上の理由により、弁理士の通信講座でおすすめなのは『スタディング弁理士講座』と結論づけられます。

スタディングと資格スクエアの弁理士講座を比較

スタディング弁理士講座と比較される通信講座の一つ目が『資格スクエア弁理士講座』です。

ここでは資格スクエアの弁理士講座についての詳細、そしてスタディング弁理士講座との比較についてみていきます。

資格スクエア弁理士講座の概要

(引用元:資格スクエア弁理士講座公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 費用 | ・基礎・短答・論文パック:297,000円(税込) ・論文対策パック:144,000円(税込) ・短答対策パック:161,000円(税込) ・論文添削ゼミ:19,800円(税込)※販売終了 |

| 教材の特徴 | ・製本教材 ・PDF教材 ・WEB教材 |

| 合格実績 | 合格者数や合格率については公表をしていない |

| 特典・割引 | ・乗換割:20%OFF ・再受講割:50%OFF |

| 質問・添削 | 質問:あり(講義画面からの質問機能)/無制限 添削:あり(直前ファイナル論文添削ゼミにて論文の添削) |

| 教育訓練給付金制度 | なし |

| 公式サイト | https://www.shikaku-square.com/benrishi |

資格スクエアの弁理士講座は、他社の講座と比べると比較的低価格の講座ですが、3フェーズ7講座で構成されたボリュームのある内容で、満足度が高いとされているのが特徴です。

様々なパックがありますが、『基礎・短答・論文パック』が弁理士試験に必要な対策がほぼ網羅されているコースです。

その一方で、短答対策のみの『短答対策パック』、論文対策のみの『論文対策パック』があるので、弁理士試験の経験者が、自分の弱点を補強する利用方法もあります。

また、受講生からの評判が高く実績のある講師陣が控えており、丁寧かつ分かりやすい指導が人気です。

スタディング弁理士講座と資格スクエア弁理士講座を比較

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座と資格スクエア弁理士講座とでは、どのような違いがみられるのでしょうか。

費用、教材の特徴、得点・割引、質問・添削の項目ごとに違いをみていきます。

| 項目 | スタディング弁理士講座 | 資格スクエア弁理士講座 |

| 費用 | ・基礎・短答・論文総合コース:99,000円(税込)

・基礎・短答合格コース:79,000円(税込) |

・基礎・短答・論文パック:297,000円(税込) ・論文対策パック:144,000円(税込) ・短答対策パック:161,000円(税込) ・論文添削ゼミ:19,800円(税込)※販売終了 |

| 教材の特徴 | ・PDF・WEBアプリ ※紙媒体が欲しい場合、別途オプション追加:16,500円(税込)が必要 |

・製本教材 ・PDF教材 ・WEB教材 |

| 特典・割引 | ・Wライセンス割引制度:6,600円 OFF ※2019年度版以降の特定のスタディングのコースをご受講された方が対象 ・スタディング学割:20%OFF ・無料お試し登録:10%OFF |

・乗換割:20%OFF ・再受講割:50%OFF |

| 質問・添削 | 質問:あり(学習Q&Aサービス)/チケット制、1枚2,000円(税込) 添削:なし |

質問:あり(講義画面からの質問機能)/無制限 添削:あり(直前ファイナル論文添削ゼミにて論文の添削) |

スタディング弁理士講座は『学習Q&Aサービス』で質問ができますが、チケット制であり、1チケットにつき1問質問ができるシステムです。

このチケットは購入制であり、チケット1枚につき2,000円(税込)、10枚セットで13,000円(税込)で購入することができます。

対して資格スクエア弁理士講座は、受講期間中は質問回数が無制限でできるので、分からない箇所が出てきても安心して聞くことができます。

学習内容について分からないことは自分で調べるより、その場で沢山質問したい方は資格スクエアの講座をおすすめします。

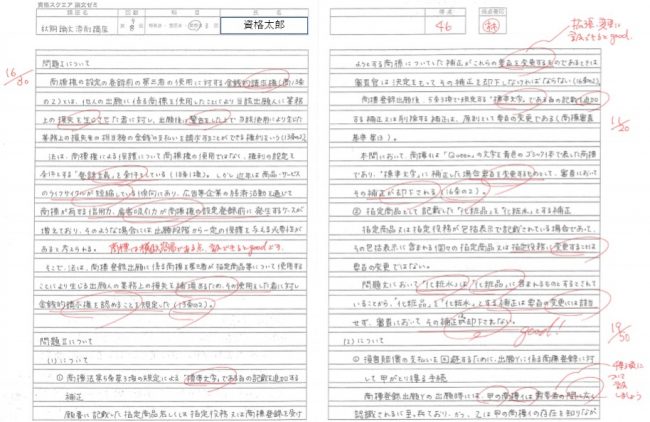

また、資格スクエア弁理士講座では、『直前ファイナル論文添削ゼミ』を購入すると、講師より論文の添削及び採点を受けることができます。

(引用元:資格スクエア弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座では論文の添削及び採点は学習システムに含まれていません。

なので論文対策を十分にしたい、講師に添削してもらいたい方には資格スクエアの弁理士講座の受講がおすすめです。

スタディングとアガルートの弁理士講座を比較

スタディング弁理士講座と比較される通信講座の二つ目が『アガルート弁理士講座』です。

ここではアガルートの弁理士講座についての詳細、そしてスタディング弁理士講座との比較についてみていきます。

アガルート弁理士講座の概要

| 項目 | 内容 |

| 費用 | 2026年合格目標

|

| 教材の特徴 | ・講師作成オリジナルフルカラーテキスト |

| 合格実績 | ・弁理士試験合格率:27.08%(令和6年度) |

| 特典・割引 | ・合格特典:受講料全額返金+お祝い金3万円プレゼント(※諸条件あり) ・他校乗換割引:20%OFF ・再受講割引:20%OFF ・他資格試験合格者割引:最大20%OFF ・再受験割引:10%OFF ・家族割引:10%OFF |

| 質問・添削 | 質問:なし 添削:なし |

| 教育訓練給付金制度 | なし |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/benri |

アガルート弁理士講座は、豊富な知識をもったスタッフが、講師の方や専門家の監修を受けながら講座内容の制作を行っています。

また、見やすいレイアウトのフルカラーテキストを採用しており、分かりやすいオリジナルテキストとして評判です。

アガルートは合格実績が出ていることも特徴で、アガルート弁理士講座受講生の令和6年度の合格率は27.08%と、具体的な結果を公表しています。

スタディング弁理士講座とアガルート弁理士講座を比較

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座とアガルート弁理士講座とでは、どのような違いがみられるのでしょうか。

費用、教材の特徴、得点・割引、質問・添削の項目ごとに違いをみていきます。

| 項目 | スタディング弁理士講座 | アガルート弁理士講座 |

| 費用 | ・基礎・短答・論文総合コース:99,000円(税込)

・基礎・短答合格コース:79,000円(税込) |

|

| 教材の特徴 | ・PDF・WEBアプリ ※紙媒体が欲しい場合、別途オプション追加:16,500円(税込)が必要 |

・講師作成オリジナルフルカラーテキスト |

| 特典・割引 | ・Wライセンス割引制度:6,600円 OFF ※2019年度版以降の特定のスタディングのコースをご受講された方が対象 ・スタディング学割:20%OFF ・無料お試し登録:10%OFF |

・合格特典:受講料全額返金+お祝い金3万円プレゼント(※諸条件あり) ・他校乗換割引:20%OFF ・再受講割引:20%OFF ・他資格試験合格者割引:最大20%OFF ・再受験割引:10%OFF ・家族割引:10%OFF |

| 質問・添削 | 質問:あり(学習Q&Aサービス)/チケット制、1枚2,000円(税込) 添削:なし |

質問:なし 添削:なし |

スタディング弁理士講座では、基本的にアプリやPDFなどのデータ媒体を利用するため、紙媒体のテキストはオプションで別途購入する必要があります。

対してアガルート弁理士講座は教材すべてが紙媒体で構成されているので、「紙に書き込みたい」、「WebやPDFデータの利用が合わない」方に最適です。

また、アガルート弁理士講座では、合格特典として受講料全額返金+お祝い金3万円プレゼントがあります。

(引用元:アガルート弁理士講座公式HP)

こちらは同一年度の総合カリキュラム講座を購入して合格をした方が対象で、試験日までに申し込んだ弁理士試験対策講座の利用料金(実際に支払った料金:ポイントや割引金額を除く)を全額返金する特典です。

さらに合格お祝い金として、現金3万円が贈呈されます。

ただし、受講料全額返金特典の利用には、下記のような条件があります。

お支払金額全額返金の条件

①合否通知書データの提出

②合格体験記の提出

③合格者インタビューへのご出演

(引用元:アガルート弁理士講座公式HP)

特典を受けるためには条件をすべて満たし、完了する必要があります。

合格体験記でご記入いただいた内容,合格者インタビューで撮影させていただいた写真・映像はアガルートアカデミーのHPや販促物に利用させていただきます。また,氏名についても公表させていただきますので予めご了承ください。

(引用元:アガルート弁理士講座公式HP)

お支払金額全額返金の条件として、自分の氏名や、合格者インタビューで撮影した写真や映像がHPや販促物で公開されるので、注意が必要です。

対してスタディング弁理士講座では合格お祝い金が1万円贈呈される特典がありますが、受講料全額返金はありません。

諸条件はあるものの、アガルート弁理士講座の受講料全額返金はとても魅力的なので、アガルート弁理士講座を受ける方は、是非とも利用されてみてはいかがでしょうか。

スタディングとLECの弁理士講座を比較

スタディング弁理士講座と比較される通信講座の三つ目が『LEC弁理士講座』です。

ここではLECの弁理士講座についての詳細、そしてスタディング弁理士講座との比較についてみていきます。

LEC弁理士講座の概要

(引用元:LEC公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 費用 | ・1年合格ベーシックコース/通信講座(Web+音声DL ):515,000円(税込) ・1年合格ベーシックコースWIDE/通信講座(Web+音声DL ):565,000円(税込) |

| 教材の特徴 | ・入門テキスト ・論文テキスト ・短答テキスト |

| 合格実績 | ・初回受験合格者5人のうち4人がLEC出身(2017-2023年度試験) |

| 特典・割引 | ・再受講割引:30%OFF ・他社からの転校割引:30%OFF ・学生割引:20%OFF ・退職者・離職者応援割引:20%OFF ・他資格合格者割引:10%OFF |

| 質問・添削 | 質問:あり(教えてチューター) 添削:あり(論文答練オンライン提出) |

| 教育訓練給付金制度 | あり |

| 公式サイト | https://www.lec-jp.com/benrishi |

1992年から弁理士試験の受験指導を開始したLEC弁理士講座は、30年以上にわたる、長年培ってきたノウハウのある老舗の講座です。

高い合格実績を誇っており、2017年~2023年における弁理士の初回受験合格者の5人に4人がLEC弁理士講座出身の受講生と、具体的な合格実績を出しています。

また、今回他社と比較した中で最も講座内容のボリュームが大きく、満足度の高さを評価されています。

スタディング弁理士講座とLEC弁理士講座を比較

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング弁理士講座とLEC弁理士講座とでは、どのような違いがみられるのでしょうか。

費用、教材の特徴、得点・割引、質問・添削の項目ごとに違いをみていきます。

| 項目 | スタディング弁理士講座 | LEC弁理士講座 |

| 費用 | ・基礎・短答・論文総合コース:99,000円(税込)

・基礎・短答合格コース:79,000円(税込) |

・1年合格ベーシックコース/通信講座(Web+音声DL ):515,000円(税込) ・1年合格ベーシックコースWIDE/通信講座(Web+音声DL ):565,000円(税込) |

| 教材の特徴 | ・PDF・WEBアプリ ※紙媒体が欲しい場合、別途オプション追加:16,500円(税込)が必要 |

・入門テキスト ・論文テキスト ・短答テキスト |

| 特典・割引 | ・Wライセンス割引制度:6,600円 OFF ※2019年度版以降の特定のスタディングのコースをご受講された方が対象 ・スタディング学割:20%OFF ・無料お試し登録:10%OFF |

・再受講割引:30%OFF ・他社からの転校割引:30%OFF ・学生割引:20%OFF ・退職者・離職者応援割引:20%OFF ・他資格合格者割引:10%OFF |

| 質問・添削 | 質問:あり(学習Q&Aサービス)/チケット制、1枚2,000円(税込) 添削:なし |

質問:あり(教えてチューター) 添削:あり(論文答練オンライン提出) |

LEC弁理士講座は、スタディング弁理士講座と比較すると費用面でかなり高額ですが、30年を超える長年培ってきたノウハウとボリュームのある受講内容で、高い合格実績が魅力的な、ブランディングの高い老舗の講座です。

LECは1992年に弁理士講座を始めて、2023年で受験指導歴31周年を迎えます。長年に渡り培った合格のために必要な情報と、受講生を全面的にバックアップするシステムは多くの支持を集め、弁理士受験界をリードし続けてきました。

(引用元:LEC弁理士講座公式HP)

対してスタディング弁理士講座は、2017年に開講されてから2025年で8年になるので、講座の指導歴を比べると、LEC弁理士講座の方が圧倒的に長く、弁理士講座の古株ともいえます。

また、スタディング弁理士講座の質問制度はチケット制であり、1チケットにつき1問質問ができる有料のオプションサービスです。

対してLEC弁理士講座では質問は無制限、論文添削制度もあり、納得のいくまで学習できるシステムといえるでしょう。

さらにLEC弁理士講座は、今回比較している他社の中で唯一『教育訓練給付金制度』の対象となっている講座です。

(引用元:LEC公式HP)

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは?

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。雇用保険の被保険者期間が3年以上の対象者が厚生労働大臣指定講座を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額が給付金としてハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

(引用元:LEC公式HP)

『教育訓練給付制度』では、自分が支払った講座費用の20%(上限10万円)に相当する額が給付金としてハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。

対してスタディング弁理士講座では教育訓練給付制度の対象となっておりません。

給付金制度を上手に活用して、LEC弁理士講座を受講するのもひとつの手段でしょう。

スタディング弁理士講座がおすすめなのはどんな人?

| スタディング弁理士講座がおすすめな人 |

|

ここまでスタディング弁理士講座と他社通信講座の比較をしてきましたが、結局スタディングが良いのか、他社通信講座が良いのか、迷っている方も多いかもしれません。

学習にかける費用を抑えたい、スキマ時間を活用して短期集中で繰り返し学習することが苦にならない方には、スタディング弁理士講座がおすすめです。

ここでは、スタディング弁理士講座を受講するのがおすすめな方の特徴をまとめました。

費用を抑えて学習したい方

スタディング弁理士講座の圧倒的な低価格に対してのコストパフォーマンスの良さは、弁理士試験を始めて受ける初学者にとっても取り組みやすいです。

低価格にも関わらず一発合格者を輩出している実績もあるため、これまで弁理士試験を受けようとしたけれど費用の面で断念していた方にもおすすめです。

スキマ時間を活用して学習したい方

スタディング弁理士講座は、スマートフォン一つさえあれば動画講義、テキスト、問題集まで全ての対策ができるので、忙しい会社勤めの方や主婦の方でも、スキマの時間で効率的に学習をすることができます。

通勤中にスマートフォンで動画講座を見たり、音声講座を利用して車で移動中に学習することもできます。

短期間に集中して学習したい方

スタディングの弁理士講座は、合格者の勉強法や過去問、短期合格者の勝ちパターンなどを徹底的に研究・分析することによって、短期合格が可能となった独自のシステムを用いています。

受講時間そのものは他社と比較して少なめですが、濃縮された内容ともいえます。自分の学習スタイルを顧みて、短期集中で学習したい方におすすめします。

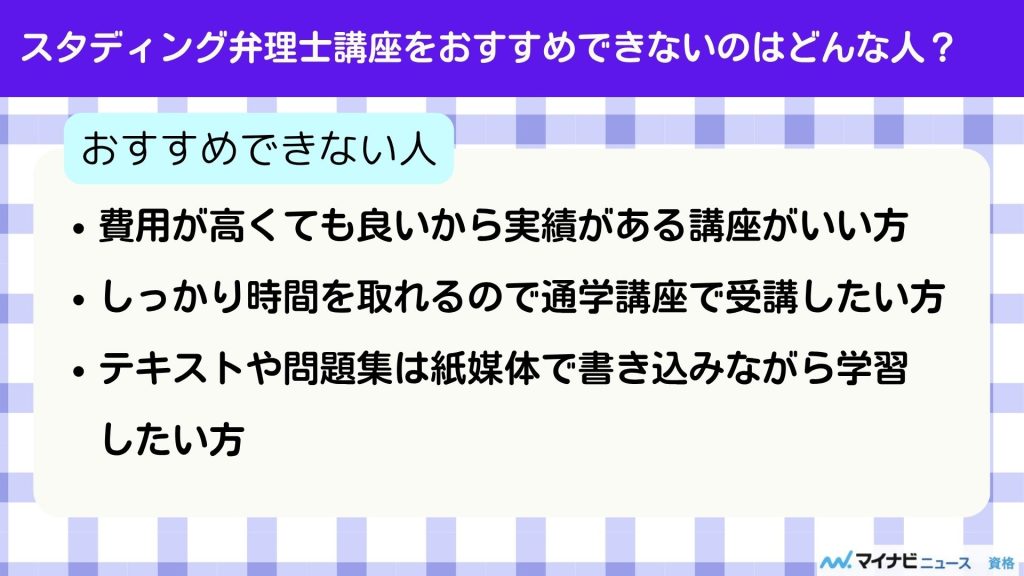

スタディング弁理士講座をおすすめできないのはどんな人?

| スタディング弁理士講座をおすすめできない人 |

|

学習スタイルや環境、個人の考え方など様々な理由によって、スタディング弁理士講座を受講するのがおすすめな方もいれば、おすすめできない人もいます。

実績重視の方、自分自身の管理ができずについ勉強を後回しにしてしまう方や、テキストや問題集は紙媒体で学習したい方にはスタディング弁理士講座はおすすめできません。

ここでは、スタディング弁理士講座を受講するのはおすすめできない方の特徴をまとめました。

費用が高くても良いから実績がある講座がいい方

スタディング弁理士講座は、オンライン講座の性質において、正しい合格者数を把握することが難しいため、合格者数や合格率を控えています。

そのため、実績がハッキリとわからないと不安な方にはおすすめできません。

費用が高くてもよいから実績がある講座が良い方は、令和4年度の合格率は40.91%と結果を公表しているアガルート弁理士講座、または、30年もの長年培ってきたノウハウとボリュームのある受講内容で、高い合格実績が魅力的な、LEC弁理士講座をおすすめします。

しっかり時間を取れるので通学講座で受講したい方

スタディング弁理士講座はオンライン講座であるため、スキマ時間を使ってムリなく勉強できる教材・カリキュラムであり、手持ちのスマートフォン、PC、タブレットで学べるため、いつでもどこでも勉強することができます。

スタディングは対面講義ではなく通信講座なので、基本的に自分でスケジュールを決めて学習を行う必要があり、強制力がないので、仕事が忙しいなどの理由をつけて、勉強を後回しにしてしまうことが多い方にはおすすめできません。

通学講座で対面講義を受講したい方は、LEC弁理士講座の通学講座をおすすめします。

テキストや問題集は紙媒体で書き込みながら学習したい方

スタディング弁理士講座は全てオンライン上で学習が完了するため、デジタルテキストはあっても印刷・製本された冊子は標準で付属されていません。

スタディング弁理士講座において紙媒体のテキストが欲しい場合は、コースとは別にオプションを付けてテキスト冊子:16,500円(税込)の追加購入をする必要があります。

全て紙媒体で書き込みながら学習したい方は、見やすいレイアウトのフルカラーテキストを採用しているアガルート弁理士講座をおすすめします。

また、紙もデジタルもバランスよく学習したい方は、資格スクエア弁理士講座をおすすめします。

スタディング弁理士講座に関するよくある質問

| スタディング弁理士講座に関するよくある質問 |

| Q.スタディング弁理士講座では、どのくらいの勉強時間が必要? Q.スタディング弁理士講座は、法律初学者でも大丈夫? Q.スタディング弁理士講座が安い理由は? Q.弁理士の資格試験は独学で合格できる? Q.スタディング弁理士講座は紙媒体のテキストはついてくる? Q.弁理士と中小企業診断士とのダブルライセンスを取りたい |

ここからは、スタディングの弁理士講座に関するよくある質問について回答していきます。

Q.スタディング弁理士講座では、どのくらいの勉強時間が必要?

スタディングでは、弁理士講座で必要な勉強時間を正式には公表していませんが、弁理士の勉強には約3000時間の勉強時間が必要としています。

弁理士試験合格までに必要な勉強時間の目安

どんな資格試験もそうですが、勉強をはじめる前に、「合格するにはどれくらいの勉強時間が必要なのか?」の大まかな指標の把握が重要です。その情報が分からなければ、どれくらいの意気込みと学習量を持って勉強に臨めばよいのか掴みにくいからです。

では、弁理士試験は、合格するためにどのくらいの勉強時間が必要なのでしょうか?

通説では、弁理士試験合格に必要な勉強時間は、「3,000時間」といわれます。これは毎日平均5時間ほど勉強したとしても、約1年半かかることになります。

「3,000時間」というデータから分かるのは、相当な難易度の高さが予想されること、可能な限りの時間を捻出して勉強にあてる必要があること、高効率な学習方法を慎重に選択する必要があること、などが挙げられます。ただ時間だけこなせばよいというものでないことを念頭に置いてください。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

3,000時間の勉強時間が必要なことから、弁理士試験の学習においては、時間を費やすだけでなく、いかに効率よく効果的な学習方法を選ぶことがが重要としています。

スタディング弁理士講座では従来の資格講座とは異なり、スキマ時間を活用した学習スタイルを採用しているので、短い時間でも有効に活用し、学習時間を少しずつ積み上げることができます。

このように、毎日の生活や仕事の中に、ムリなく勉強を組み込むことが合格の秘訣としています。

Q.スタディング弁理士講座は、法律初学者でも大丈夫?

スタディング弁理士講座は、法律の知識がない初学者でも安心して取り組める学習設計になっています。

過去の弁理士試験合格者では、法律知識ゼロからはじめたケースの一発合格者を輩出しています。

▼スタディング弁理士講座 合格者の声:2021年度(一発合格)近藤さん

スタディングなら知識ゼロから合格できる!

●きっかけ

私は、メーカー勤務で知財についての研修をたまたま受けて弁理士の資格を知り、軽い気持ちで弁理士試験の勉強を始めました。そういった中で総額10万円以下の講座は魅力的で一歩踏み出しやすかったです。●短答試験はスタディングの講座で必要十分!

私は2020年の10月に試験勉強を始めたのですが、ちょうどコロナ下で時間に余裕もあり、スキマ時間にスタディングの講座をひたすら聞いていました。朝起きてとりあえず講座を付けて、歯磨きしながらご飯食べながら受講して、昼休み、電車の中、歩きながら、お風呂の中でといった風に仕事以外は一日中聞いていました。

スタディングの短答対策講座の内容自体も充実していて必要十分だったと思います。トータルで「基礎/短答講座」3周、「短答解法講座」6周くらい+短答の過去問10年分を5回くらい解きました。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

近藤さんは、勤務内で弁理士の資格を知り、軽い気持ちで弁理士試験の勉強を始めたと述べていることから、前々から弁理士資格を取得しようとしていたわけではなく、前知識ゼロの初学者であったことがわかります。

さらにスタディング弁理士講座は他社の講座費用に比べて圧倒的に低価格であり、初学者でも始めやすいきっかけになったと述べています。

また、スタディング弁理士講座の学習においては、スキマ時間に講座を繰り返し受講することによって対策をしていたとしており、自分のペースで学習することができるスタディング独自の利点を深く活用しています。

このように、スタディング弁理士講座では、法律初学者でも始めやすく、高い学習効果が得られるカリキュラムとして受講者に評価されています。

Q.スタディング弁理士講座が安い理由は?

スタディング弁理士講座は、予備校と違い、運営コスト(建物維持費、人件費など)、合格に必要のない無駄なコストをカットしているため、低価格を実現しています。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

スタディング の安さの秘密は、従来の一般的な資格学校・通信講座でかかっていた「合格に関係ない事にかかるコスト」を極限まで削減したことにあります。さらに、スタディング では、ITを活用した、革新的な学習システム・運営システムを開発した結果、運営コストを大幅に削減することができました。その結果、圧倒的な低価格が実現できたのです。

さらに、これにより「合格するのに重要なコスト」に資源を集中できることになったため、他校の講座よりも「学びやすく、わかりやすく、続けやすい」講座を低価格で提供できるようになりました。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

合格に関係ないコストを徹底的に削除し、その分教材費にコストを多く回しており、講義を凝縮して短時間化しています。

2017年に開講されたスタディング弁理士講座の圧倒的なコストパフォーマンスの良さは、多くの受講生の受講へのきっかけとなり、現在でも低価格を実現しています。

Q.弁理士の資格試験は独学で合格できる?

弁理士試験に独学で合格するのは非常に難しいものとされています。

独学は可能?

弁理士試験の独学合格は不可能ではありませんが、きわめて難しいと言わざるを得ません。3つの形式の試験にそれぞれ合格する必要があり、最終的な合格率は約6~10%と厳しい数字です。そのため、受験者の多くは通信講座やオンライン講座を利用したり、資格系のスクールに通ったりして学習を進めています。独学で弁理士試験の学習を進める場合、テキストを自分で揃え、学習スケジュールを組む必要があります。しかし、弁理士試験の出題範囲は膨大かつ専門性が高いため、テキスト選びだけでも苦労するでしょう。効率の悪い順序で学習を進めてしまう可能性もあります。

より短期間での合格を目指すのであれば、効率のよい学習メソッドが用意されている通信講座やオンライン講座、通学制スクールに通うのがおすすめです。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

弁理士の最終的な合格率は約6~10%と難しく、弁理士試験の受験者の多くは通信講座や資格系のスクールに通学しているのが現状です。

弁理士試験は極めて専門性が高い学習が必要であり、出題範囲も膨大、合格に必要なテキストを揃えるだけでも大変なので、独学では効率が悪い学習方法になる可能性が高いでしょう。

以上の理由から、弁理士試験の学習は独学よりも、弁理士試験に特化した専門の通信講座やスクールに通学することをおすすめします。

Q.スタディング弁理士講座は紙媒体のテキストはついてくる?

音声・映像・テキストデータを活用し、スキマ時間をうまく使って学習する学習スタイルであるため、スタディング弁理士講座のテキストは、基本的に全てデータ媒体(PDF・WEBアプリ)です。

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)

デジタルの媒体のみで構成冊子などの紙媒体が欲しい場合は、別途オプション追加:16,500円(税込)が必要です。

Q.弁理士と中小企業診断士とのダブルライセンスを取りたい

士業として独立を目指す上で、弁理士と中小企業診断士のダブルライセンスを取得しようとする方もいます。

中小企業診断士の資格を取るメリット

中小企業診断士とは、経営コンサルタントとしての唯一の国家資格です。

企業をさまざまな角度から診断し、適切なアドバイスができる人を認定する資格で、最近では、日本版のMBA(経営学修士)とも言われています。

マネジメントスキルを身につけてキャリアアップしたい人たちの間で人気の資格です。

中小企業診断士の資格を取得すると、経営全体を幅広く診断し、解決策を立案できる能力が身につきます。

(引用元:スタディング中小企業診断士講座公式HP)

ダブルライセンスでできること

中小企業診断士と弁理士は、いずれも顧客が中小企業です。

2つの資格を取得すれば、弁理士として特許出願をサポートするだけでなく、取得できた特許権を事業の成長や企業経営にどのように生かすのかを中小企業診断士としてコンサルティングできます。

技術の進歩やグローバル化の流れにおいて、知的財産の活用はますます重要性を増しています。

知的財産に詳しいコンサルティングができることは、同業者との差別化や将来性の強みとなります。

(引用元:スタディング中小企業診断士講座公式HP)

弁理士と中小企業診断士は相性の良い資格同士であり、二つの資格を取得することで、専門性の掛け算で希少価値の高い人材にランクアップすることができます。

また、スタディングでは、Wライセンス割引制度を導入しています。

Wライセンス割引制度は、過去にスタディングを受講した方や、現在スタディングを受講中の方が、他のコースをお申し込み頂く場合に、受講料を割引する制度です。

スタディングでは中小企業診断士講座も開講しているので、弁理士と中小企業診断士のダブルライセンスを取りたい方はスタディングの『Wライセンス割引制度』を活用することができます。

この制度を活用して複数の高い専門スキルを手に入れ、将来の活躍の場を広げてみてはいかがでしょうか。

スタディング弁理士講座についてのまとめ

スタディング弁理士講座についてまとめると以下の通りです。

| スタディング弁理士講座についてのまとめ |

|

スタディング弁理士講座は、2017年に開講されてから今でもなお人気の衰えない、オンラインの資格試験対策講座で、基本的に時間や場所を選ばず学習することができる学習スタイルを展開しています。

弁理士試験は働きながら受験する人が大半であるため、いかに勉強時間を捻出するかが重要です。

スタディング弁理士講座であれば、スキマ時間を活用することで、弁理士試験合格への活路が見いだせます。

また、圧倒的な受講費用の安さに対しての優れたコストパフォーマンスが注目され、仕事や育児をしながら資格取得を検討している方や、コストパフォーマンスを重視している方には特におすすめします。

スタディング弁理士講座の教材は、すべてオンライン上で完結する為、重い参考書やテキストを持ち運ぶ際、かさばる心配もありません。

他にも、受講料が割引になるWライセンス割引制度を活用して、弁理士と中小企業診断士のダブルライセンスを取得するのも良いでしょう。

まずはこの機会に、無料セミナーや無料講座を体験し、スタディング弁理士講座で弁理士試験合格を目指してみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 内容 |

| 費用 | ・基礎・短答・論文総合コース:99,000円(税込) ・基礎・短答合格コース:79,000円(税込) ・論文対策コース:59,000円(税込) ※試験合格(最終合格)で10,000円の合格お祝い金がプレゼントされます。 |

| 教材の特徴 | PDF・WEBアプリ ※紙媒体が欲しい場合、別途オプション追加:16,500円(税込)が必要 |

| 合格実績 | 合格者数や合格率については公表をしていない |

| 特典・割引 | ・Wライセンス割引制度:6,600円 OFF ※2019年度版以降の特定のスタディングのコースをご受講された方が対象 ・スタディング学割:20%OFF ・無料お試し登録:10%OFF |

| 質問・添削 | 質問:あり(学習Q&Aサービス)/チケット制 添削:なし |

| 教育訓練給付金制度 | なし |

| 公式サイト | https://studying.jp/benrishi |

(引用元:スタディング弁理士講座公式HP)