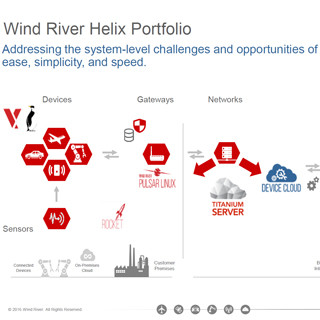

RTOS(リアルタイム・オペレーティングシステム)である「VxWorks」を提供している米Wind Riverは、このほどコネクテッドカーに注力することを明らかにした。同社のVxWorksや組み込みLinux製品は、工業用途やクルマ、通信インフラ、宇宙航空などの分野で実績を積んできた。今後はコネクテッドカーへの注力の表明として、OTA(Over The Air)管理ソフトをはじめとする3種類のソフトウェアプラットフォームをリリースした。

これまで、同社の工業用機器として、25億台の機器や1億台のクルマに搭載されてきたという。RTOSの市場シェアは34%、組み込みLinuxのシェアは57%と高い。これまでもクルマ用では、世界中に70社以上の顧客を抱え、300名のクルマ専用のソフトウェアエンジニアがいる。

特に成長が見込まれるクルマ用には注力をさらに深めていくが、この背景には、クルマ産業の構造変化が大きい。1970年代のような時代でもわずかながらソフトウェアが点火の最適制御による燃費改善や排ガス抑制、サスペンション制御などに使われていた。クルマ1台に占めるコストではハードウェアが圧倒的に多かった。その後、ソフトウェアの比重が次第に高まり、2025年にはハードウェアの比重は半分に下がってしまう、と市場調査会社のLux Researchは見ている(図1)。それも、単なるソフトウェアだけではなく、ソフトウェアに関連するエクスペリエンスの比率も増えていく。

ソフトウェアの比重が高まると、それを組み込む半導体チップにも大きな影響が表れてくる。これまで、自動車産業は、クルマメーカーであるOEMを頂点として、ECU(Electronic Control Unit:電子制御ユニット)のようなサブシステムを提供しているティア1サプライヤ、サブシステムに部品を提供するティア2サプライヤといった構造をとってきた。これが図2のように崩れてくる。ソフトウェアベンダはティア1からもティア2からも離れていたが、これからはティア1がOEMへサブシステムを提供するのではなく、半導体とソフトウェアとその他の部品をまとめてサブシステムに組み上げるシステムインテグレータ(SI)がOEMへ納入するという構造ができるという。

こうなると、ティア1サプライヤがシステムインテグレータになりやすいが、ソフトウェアや半導体メーカーでさえもSIになる可能性が出ている。半導体チップメーカーがOEMへ提案する仕組みを確立しつつあるからだ。さらに、半導体メーカーやソフトウェアベンダがOEMへ直接、納入する可能性も出てくる。誰がSIになり、誰が信頼性の責任を持つのか、まだ混とんとしている。この状況は、ソフトベンダにも半導体メーカーにもビジネスチャンスが開けることを意味している。

このほどWind Riverがクルマに特化したソフトウェアプラットフォーム製品を3種リリースした狙いはOEMへ近づき、ビジネスチャンスを広げるためだ。今回、力を入れているソフトウェアのプラットフォームは、これからのコネクテッドカーで便利な機能として使われていくであろうOTAを管理する製品である。OTAはECUに搭載されているソフトウェアを更新するためにOEMの販売店に行くのではなく、ワイヤレス通信を使って車内のECUに搭載されたマイコンのソフトウェアを更新する技術だ。

そのソフトウェアアップデートを管理するためのソフトウェアプラットフォーム製品「Helix CarSync」がそれである。ECUのソフトウェアはOEMが握っているため、その新しいバージョンはOEMが提供する。OEMはクラウドを構成するため、CarSync Cloudシステムを作っておく。CarSyncは、まずソフトウェアを更新する配信チャンネルをセキュアにするが、その通信チャンネルはWi-Fiでも4G/LTEでも、あるいはBluetoothでも構わない。そして更新プログラムをクルマ側が無線で受けてダウンロードし、バージョンを確認する。OSによらないCarSync Agentを通して新しいソフトをインストールする。インストールされると、クルマのデータを収集し、クラウドCarSync Cloudへダウンロードできたことを報告する。

CarSyncには、主に3つの機能がある。「CarSync Agent」はメインのECUに組み込まれたクライアントであり、「Updater」は、Agentの拡張ソフトであり、多数のクライアントECUのソフトウェアアップデートをサポートする。3つ目の「Differential Updater」は、いろいろなアップデートを使えるようにする機能である。クルマ側では、メインECUから各クライアントECUへCANバスを通して、更新プログラムを送る。

残りの2つの製品うちの1つはADAS(Advanced Driver Assistant System)や自律運転に向けた製品「Helix Drive」、もう1つはインフォテインメントとクラスタ向けの「Cockpit」である。

Driveは、VxWorksベースで走るソフトウェアで、ISO26262に準拠する。タイプIの仮想化技術を内蔵し、センサフュージョン機能がレイヤで構成されている。タイミングを定義した言語を使う。DriveはFPGAやCPU、GPU、ASICなどにアドオンする拡張ソフトウェアである。どの半導体チップに対してもすべてASIL-Dに準拠している。Wind RiverはIntelの一部になったため、CPUとFPGAには特に最適化したと同社Connected Vehicle ProductsのヘッドであるAravind Ratnam氏(図3)は、述べている。

同氏は、Helix Drive上で走るAiMotive(企業名)のソフトウェアを使い、AIのパターン認識によるクルマと人と自転車などを区別するデモを示した。この時のハードウェアは、Intel XeonプロセッサとAlteraのArria 10 FPGAを2チップ使っている。このパターン認識の画像処理では、Intelだけではなく、ARMもルネサス エレクトロニクスのマイコンもサポートしているという。

Helix Cockpitもセキュリティを担保し、安全規格ISO 26262に準拠している。これはLinuxベースで動くインフォテインメントの画面を作成するためのソフトウェアプラットフォームである。

同社は今後も安全を確保した環境の中で、コネクテッドカーを推進し、ソフトウェアを使ったエクスペリエンスを拡大し続けていくとしている。