これからの未来に向けて、ただのポーズ取りではなく、人類が本気で取り組まなければならないSDGs(持続可能な開発目標)。本連載では、国内における起業家やスタートアップを中心にビジネスの話に加え、今後の企業における事業展開にも重要性が帯びてくるSDGsに関する考え方を紹介します。

創業から10周年を迎えたアストロスケール

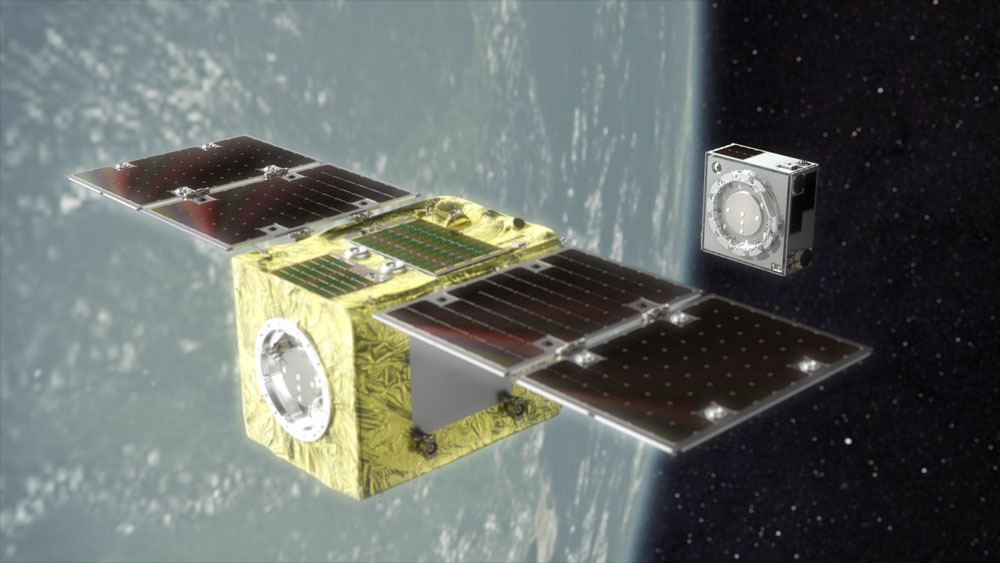

宇宙空間に存在するスペースデブリ(宇宙ゴミ)の除去を含む「軌道上サービス」を提供し、宇宙の環境改善や持続可能な利用を目指す、宇宙スタートアップ企業のアストロスケールホールディングス(以下、アストロスケール) 。2013年5月の創業から2023年で創業10周年を迎える。

これまでに2機の衛星を打ち上げ、JAXA(宇宙航空研究開発機構)や低軌道衛星通信サービスを提供する米国ベンチャー企業、OneWebなどともコラボレーションするなど、グローバルで事業を展開し、世界的にも高い注目を集める企業だ。ただ、これまでの道のりは決して平坦ではなかった。

創業当時「宇宙のゴミを除去するサービス」の市場は存在せず、同社が自ら市場やビジネスモデルを作り、世界のルールメイキングにも携わってきて今がある。アストロスケール CEO 岡田光信さんにこれまでとこれからについて尋ねた。

市場がない?それなら自分たちで作ればいい

2023年現在、大きなサイズだと4万個ほど、サイズ1mm以上の極小サイズも含めると1億3000万ものスペースデブリが存在すると推定されている。これほど多くのスペースデブリが宇宙空間を漂流する背景には、宇宙業界にはリサイクルやリユースの概念がなく、使い捨て文化が根付いていることが挙げられる。

地球の衛星軌道上に存在する人工衛星は、稼働が終わっても廃棄されたまま軌道上を周回していたり、衛星打ち上げ時のロケットから切り離された部品なども、回収されることなくそのままになっていたりする現状がある。

「スペースデブリは秒速約8kmで地球の周りを飛び、人工衛星や宇宙ステーションに衝突すると大事故に発展する恐れがあります。今後、各国政府や各国宇宙機関・企業、国際機関が宇宙開発を進めていく中で、人工衛星の数も一層増えていくことが予想されます。スペースデブリを除去して衛星軌道上の安全確保を行うことは世界的にも急務となっています」(岡田さん、以下同)

岡田さんは今から10年前、40歳のときにスペースデブリ問題に関心を持った。喫緊の課題でありながらも、ビジネスとして成立すると考える人はおらず、誰も手をつけていないことに気づき、資本金2,000万円を元手に単身で起業。大蔵省(現財務省)やコンサル、ITビジネス、介護事業など、これまで勤めたり起業したりした業界とは全く異なる分野へと飛び込むことに。

知識がほぼない状態で宇宙や衛星に関する勉強をするため、700本もの論文に目を通し、うち300本を精読。デブリ除去の衛星を作る仮説を立てたうえで、論文を書いた研究者にアポを取っては面談の機会をもらい、自身の仮説に対して意見をもらう…という動きを粘り強く続けてきた。

仮説を立てて形にしていき、そして資金調達、チーム形成を行い、事業として実現するために技術開発・ルール作り、事業モデルの形成を同時に進めた。

打ち上げ失敗を経るも、新たなフェーズへ

軌道上サービスはアストロスケールが手がける以前、宇宙業界に存在しないものだった。現在、日本にシンガポール、英国、米国、イスラエルの5カ国6拠点をグローバル展開し、約390人もの従業員数を抱える。これまでに調達した資金は合計334億円にも及ぶ。

同社は2022年5月、デブリ除去技術実証衛星「ELSA-d(エルサディー)」による模擬デブリ(クライアント)への誘導接近の実証に成功したと発表した。捕獲機による遠距離からの物体の観測・追跡、非制御物体への誘導接近、絶対航法から相対航法への切り替えなど、複雑かつ難易度の高い技術実証を含み、民間企業では前例のない低軌道上ミッションとなる快挙だった。

しかし、ここまでに大きなターニングポイントもあったと岡田さんは振り返る。2017年11月28日、アストロスケールは自社で初めて開発した微小デブリ計測衛星「IDEA OSG 1」をロシアのソユーズロケットで打ち上げたが、IDEA OSG 1は軌道に乗ることなく、打ち上げに失敗した。

微小なデブリのサイズや位置を計測し、分布状況を把握するというミッションは残念ながら叶わなかった。大規模な資金調達を経て、サプライチェーンを構築するなど、日夜準備に明け暮れたメンバーはもちろん、外部の多くの人々や組織が関わっていただけに落胆は大きかった。

ただ、投資家たちからはネガティブな反応は見られず、これからも開発を続けてほしいと支援が続けられた。同社の未来に期待する投資家は多く、次の資金調達では過去最大の額を調達することになり、人員も増え組織も拡大期に入り、先の「ELSA-d」開発へとつながっていった。

技術開発や情報発信を続け、グローバルでの存在感を獲得

今や世界に先駆けてスペースデブリ技術を開発し、グローバルなルールメイキングの場に参画するアストロスケール。宇宙業界の規制やポリシー、基準などに関わるグローバルで展開される議論に深く関わる立場となった。

岡田さん自身、宇宙業界の有識者として、国際宇宙航行連盟(IAF)副会長、宇宙世代諮問委員会(SGAC)アドバイザリーボード、英国王立航空協会フェロー(FRAeS)などの職務を兼務してきた。さらに、2021年まで世界経済フォーラム(ダボス会議)の宇宙評議会共同議長を務め、2022年には国連世界宇宙週間(World Space Week)の名誉議長への就任歴もある。

しかし、いちスタートアップ企業が世界規模のルール作りに簡単に参加できるわけはなく、初期のころは岡田さん自身が1年の3分の2ほどの期間を海外出張に充て、世界各国を回っては現場担当者にデブリ問題や宇宙におけるルール作りの重要性、自社の技術や考え方などを発信することを繰り返してきた。

「そもそも地球と違って宇宙には国境がありません。世界196カ国がシェアしており、非常に古い条約などは存在するものの、宇宙全体のルールはとても複雑になっています。そんな中で、私たち自身もルール作りに関わるにあたっては、手探りからのスタートでした。

具体的には各国政府、各国宇宙機関にアポ入れすることから始め、練りに練った最高品質のドキュメントを提出し、話を聞いてもらうことをひたすら繰り返します。それと併せて、会社から年間10本ほど論文を出すことも続けています。

一回一回が局地戦のようですが、愚直に取り組んで信用を積み重ねるうちに、お会いできる相手が現場の方から上層部の方へと変化していきました。2017年ごろから風向きが良くなってきて、話を聞いてもらいやすくなったと感じています」

アストロスケールが革新的な技術を持つ企業だと認知されるようになった今、同社は政策や国際標準の戦略立案を担うチームを社内に有し、国際的な議論の場に欠かせない存在となっている。技術開発とルール作りのためのアクションを両輪で進めることは不可欠だったといえる。

宇宙の持続利用可能と密接に絡むSDGs

アストロスケールは今、どんな未来を描いているのか。岡田さんに展望を尋ねた。

「2030年までに宇宙の持続利用を可能にすること--これが私たちにとっての中期的なゴールといえます。2030年が達成期限とされるSDGsは、17の目標と169のターゲットで構成されていますが、うち4割以上が宇宙の持続利用を可能にしなければ実現しません。

そういった意味で、宇宙の持続利用ができる=SDGs達成の前提条件になります。これを実現できるのはアストロスケールだけではないかと私たちは考えていて、技術面・事業面・ルール作り面においてもやることがまだまだ膨大にあります。

私たちはこれまでもスピードを意識して動いてきましたが、動きをより一層加速させていくためにはどうするかを考え、次の布石を打っていく時期に来ていると捉えています」

宇宙技術は幅広い分野で利用されている。軌道という“資源”を守ることは、宇宙を持続可能な状態にし、ひいては我々の生活を持続可能にすることにもつながっているのである。アストロスケールのこの先の取り組みに注目せずにはいられない。