前回はF-35という「飛行機」の話を書いた。F-35自体は最新の高度なウェポン・システムだが、実のところ、この機体は製造から導入後の維持管理に至る部分まで、さまざまな新機軸が取り入れられている点に特徴がある。そしてそれは、情報システムの支えなしには成り立たないものだ。→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。

F-35のサプライチェーンは複雑怪奇

「複雑怪奇」なのは、なにも欧州情勢だけとは限らない。

一つの工業製品を完成させるためには、完成品を組み上げるメーカーだけでなく、さまざまなサプライヤーが関わるのが一般的。すると、サプライヤー各社に対して必要なモノを必要なときに発注して、かつ、それが必要なときに組み立てラインに届けられる仕組みを構築する必要がある。

それは鉄道車両でも自動車でも飛行機でも同じだが、ことにF-35は話がややこしい。

まず、サプライヤーが世界各地に散らばっている。開発パートナー国はリスクや経費を分担する一方で生産の分け前も分担しているから、「どこのパーツを、どこの国のどのメーカーに作ってもらうか」を決めて、発注をかけなければならない。もちろん、しかるべき品質と精度のものを。

しかもこれが近年では、開発パートナー国以外にも広がっている。最近だと、フィンランドで一部の部品を製造する話が決まったばかり。また、フィンランドではF135エンジンの組み立ても実施する。いうまでもなく、フィンランドがF-35Aの採用を決めた見返りである。

また、ドイツでは中央部胴体の組み立てを分担することになった。メインはカリフォルニア州パームデール所在のノースロップ・グラマンだが、ドイツでもラインメタルが組み立てを担当する。いうまでもなく、ドイツがF-35Aの採用を決めた見返りである。

しかも、最終組み立てを担当するFACO(Final Assembly and Check-Out)が、テキサス州のフォートワースに加えて、日本の小牧、それとイタリアのカメリにもある。すると何が起きるか。

世界各地で作られたパーツやコンポーネントのそれぞれについて、どこのFACO施設に送るかを決めて、かつ、ちゃんと所定のスケジュールで届くようにしなければならない。もちろん、モノの流れを追跡する必要もあろう。

おまけに、パーツやコンポーネントの製造・組み立て拠点がひとつならいいが、中央部胴体みたいに複数箇所で分担するとなると、さらに流れが複雑になる。

-

F-35Aの配備を受ける第115戦闘航空団の関係者が、フォートワースの最終組み立てラインを訪れた際の写真。ここに、世界各地で作られた機器や部品が送り込まれてくる。ラインに載った時点で、その機体の配備先は決まっている 写真: USAF

製造後にも同じ問題がついて回る

ここまでは最初に機体を製造する段階の話だが、それだけでは話は終わらない。完成した機体でも、壊れたり故障したり、あるいは寿命が来たりすれば、パーツやコンポーネントを交換する必要がある。

すると、製造する機体の数を満たせるだけのパーツやコンポーネントを作れば済むわけではない。予備品のストックを適宜、発注して納入してもらい、在庫を確保する必要もある。

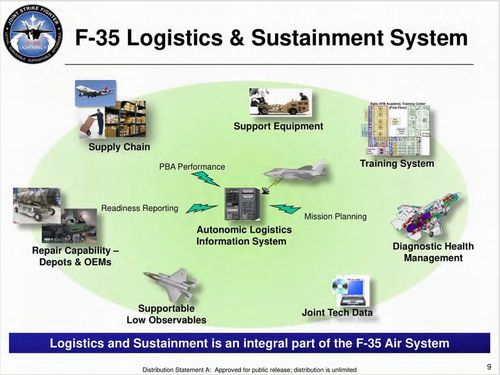

そして、その予備品はカスタマー各国が個別に持つのではなく、ALGS(Autonomic Logistics Global Support System)の下、すべてのカスタマーが使用する分を共通の仕組みの下で管理する。もちろん、必要な交換用予備が、必要とされるところに、必要とされるタイミングで届かなければ、機体の可動率が下がる。

そして「パーツやコンポーネントが必要とされるタイミング」を知るためには、機体の運用状況・整備状況を把握する必要がある。

それを司るのが、当初に開発されたALIS(Autonomic Logistics Information System)であり、その後継システムのODIN(Operational Data Integrated Network)である。ワールドワイドで情報を一元管理して整合をとる必要があるから、クラウド・ベースのODINへの移行は必然であったと思われる。

-

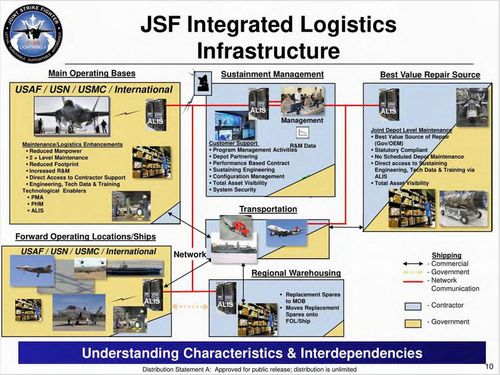

F-35の維持管理・兵站支援業務を構成する要素は、母基地、前進基地、補修施設、倉庫施設、輸送網、通信網など 引用:“F-35 Overview Sustainment Industry Day”の説明資料

実は、この複雑怪奇なF-35のサプライチェーンを管理する仕組みを作る過程で関わっているのが、以前から本連載で名前が出てきている、IFS(Industrial and Financial Systems)という会社。同社の技術が、F-35の生産管理・維持管理に活用されているのだという。

クラウド化がもたらすメリットとは

陸上の工場や倉庫や基地のことだけ考えるならば、オンラインを前提として考えてもいいかもしれないが、F-35は事情が違う。空母や揚陸艦に載って洋上に出ることもあるので、「常時オンライン」は前提にできない。通信手段があっても、EMCON(Emission Control)が発令されて、電波放射を止めなければならないこともある。

陸上基地にしても、ホームベースを離れて海外展開する場面では、十分なインフラが整っていないところに出かける可能性はあり得る。

そういう運用条件の下でクラウド・ベースのシステムを動かそうとすれば、データの更新や整合を図るための工夫が必要になるはずで、そこまで考慮に入れた仕組みを作らなければならない。これは簡単な仕事ではないだろう。

そしてもちろん、サイバー・セキュリティへの配慮も欠かせない。そういう意味でも、クラウド化する方が有利であるという。

確かに、オンプレミスのシステムで、しかも世界各地の運用拠点にサーバを分散展開していたら、データのメンテナンスもソフトウェアのメンテナンスも頭が痛い仕事になるのは容易に想像できる。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第5弾『軍用センサー EO/IRセンサーとソナー (わかりやすい防衛テクノロジー) 』が刊行された。