名古屋大学(名大)、東北大学、金沢大学(金大)、九州工業大学(九工大)、京都大学(京大)の5者は11月20日、全球測位衛星システム(GNSS)と、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のジオスペース探査衛星「あらせ」などの観測データを解析し、2024年5月10日に発生した巨大磁気嵐時のプラズマ圏と電離圏の電子密度の時間変化と空間構造の観測に成功したと共同で発表した。

-

(a)2024年5月7日~21日の地磁気指数の時系列プロット。青破線は磁気嵐の開始時刻を示す。(b・d)「あらせ」が観測した近地点と遠地点に向かう軌道に沿った電子密度の高度-時間プロット。(c・e)地球半径の2.5~3.0倍ほどの高度領域における平均電子密度の時系列プロット。青両矢印は、通常よりもプラズマ圏の電子密度が減少している期間を示す。(f)「あらせ」軌道図。(a)~(e)の時刻は世界時(出所:共同プレスリリースPDF)

同成果は、名大の新堀淳樹特任助教、同・北村成寿特任助教、同・山本和弘特任助教、東北大の熊本篤志准教授、同・土屋史紀教授、金大の笠原禎也教授、同・松田昇也准教授、九工大の寺本万里子准教授、京大の松岡彩子教授、同・惣宇利卓弥特定研究員、名大の大塚雄一准教授、情報通信研究機構の西岡未知主任研究員、同・ペルウィタサリ セプティ研究員、名大の三好由純教授、JAXAの篠原育教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、地球惑星科学と関連分野を扱う学術誌「Earth, Planets and Space」に掲載された。

回復まで4日を要した巨大磁気嵐、その要因とは?

電離圏は、高度60km以上の大気上層において、太陽からの紫外線やX線により分子や原子の一部が電離して形成される。そして、電離圏内の電子やイオンなどの荷電粒子は磁力線に沿って拡散し、ジオスペース(地球周辺の宇宙空間)にプラズマ密度が比較的濃い「プラズマ圏」が形成されている。

太陽フレアなどで起きる磁気嵐は、電離圏やプラズマ圏を含むジオスペース全体の環境を激変させ、GPSをはじめとするGNSSの位置情報に誤差を生じさせる場合がある。また磁気嵐に伴い、電離圏の電子密度が通常より増加または減少する「電離圏擾乱」が発生。電子密度の低下は、電離圏を利用した通信などに悪影響を及ぼすため、電離圏擾乱の発生の予測・予報は、宇宙天気研究において重要視されている。

一方、電離圏上部のプラズマ圏は磁気嵐により縮小し、1~2日をかけて回復する。この回復は、電離圏の状態に左右されると推測されてきたが、電離圏擾乱がプラズマ圏の回復にどのような影響を及ぼすかの詳細は未解明だった。そうした中、2024年5月10日に約21年ぶりの巨大磁気嵐が発生し、プラズマ圏の急速な構造変化や全球規模の激しい電離圏擾乱が数日間続いた。そこで研究チームは今回、この巨大磁気嵐後に観測された強い電離圏擾乱が、プラズマ圏の回復に及ぼす影響の解明を目指したという。

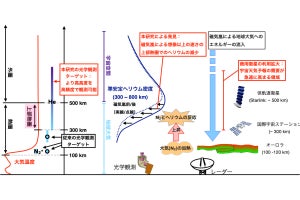

今回の研究では、全球の電離圏電子密度変動を高時間・高空間分解能で観測するため、世界各地の9000台超のGNSS受信機から収集されたデータに基づき全電子数(TEC)データベースが作成された。また、巨大磁気嵐時におけるプラズマ圏の電子密度変化情報を得るため、電離圏(400km)からジオスペース(3万2000km)までの広域を観測する「あらせ」の電子密度データが使用された。

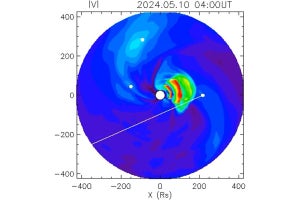

両データを組み合わせた解析の結果、地磁気指数の急激な減少を示す巨大磁気嵐の発生に伴い、内部磁気圏における比較的電子密度の濃い領域が地球半径の約2.5倍以内まで縮小したことが判明。この電子密度変化は、磁気嵐の発生に呼応したプラズマ圏の縮小も示す。これは、太陽方向へ向かう磁気圏内のプラズマの流れにより、プラズマ圏のプラズマが太陽方向に流失したことを意味するという。

また、地球半径の2.5~3倍ほどのプラズマ圏内部の平均電子密度の時系列プロットから、磁気嵐の開始と同時に電子密度が約1桁減少し、数日後に回復したことが確認された。なおプラズマ圏の回復には4日以上かかり、かなり緩慢なペースだった。

さらに、2017年3月下旬から2024年12月までに発生した77件の磁気嵐を対象に、プラズマ圏の回復時間の統計解析を実施。その結果、2024年5月の巨大磁気嵐時の回復時間が極端に長いことが判明した。研究チームによると、プラズマ圏内部の電子密度が長時間にわたり低い状態に維持される現象は、極めて稀だという。

-

2017年3月から2024年12月までに発生した77例の磁気嵐に対するプラズマ圏の回復時間の統計解析結果。横軸はプラズマ圏の回復時間[日]、縦軸は磁気嵐の規模[nT]で表されている(出所:共同プレスリリースPDF)

その原因究明のため、プラズマ圏の足下の電離圏の電子密度変化を把握すべく、全球TECデータ解析が実施された。その結果、TECの空間分布は磁気嵐の発達期において非常に複雑な構造を示した後、ほぼ北半球全域でTEC値が静穏日の約50~90%にまで減少し、最低2日間継続したことがわかった。これは、磁気嵐に伴う一般的な現象の「電離圏負相嵐」である。

-

(a)2024年5月10日~13日の地磁気指数の時系列プロット。赤破線とアルファベットは、6つの差分TECマップの時刻に対応。(b~g)北半球における静穏10日平均TEC値からの差分TECの極域マップ。カラーバーは、静穏10日平均TEC値で規格化した差分TEC値を-1.0から1.0までの範囲で表したもの(出所:共同プレスリリースPDF)

負相嵐は、磁気嵐時に極域の超高層大気の加熱により電離圏高度における中性大気組成の変化が起き、電離圏電子密度を減少させる現象だ。この巨大磁気嵐時の負相嵐は規模が非常に大きく、その継続時間も極めて長かった。その結果、電離圏電子密度が長時間減少し、電離圏からのプラズマ供給を抑制。これにより、プラズマ圏は回復に通常よりも時間を要したと結論付けられた。

今回の成果から、従来のプラズマ圏の回復過程に電離圏擾乱(負相嵐)の効果を加味すべきであることが示唆された。また、比較的大きな磁気嵐に対する負相嵐の統計的描像や、負相嵐が実際にプラズマ圏の回復に及ぼす影響の定量化は、今後の研究課題とした。

さらに、今回の大規模イベントのような事例は、現在の宇宙天気予報モデルでは十分に予測できていないそのため、今回の成果は宇宙天気予測においても重要な意義を持つとのこと。今後、類似事例を解析することによる新たな知見を取り入れることが期待されるといい、これにより、将来巨大磁気嵐に起因する電離圏擾乱が発生した際、衛星放送や通信の障害の軽減に貢献できる可能性があるとしている。