理化学研究所(理研)と東京大学(東大)の両者は2月1日、音響共振器を用いて基板表面を伝わる表面音波を閉じ込めることで、強磁性体中のスピン波と強く結合した状態を、室温で実証したことを共同で発表した。

同成果は、理研 創発物性科学研究センター(CEMS) 量子ナノ磁性研究チームのユンヨン・ファン大学院生リサーチ・アソシエイト(東大大学院 新領域創成科学研究科 物質系専攻 大学院生)、同・ホルヘ・プエブラ研究員、同・近藤浩太上級研究員、東大 物性研究所の大谷義近教授(CEMS 量子ナノ磁性研究チーム チームリーダー兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

2つの異なるシステム間での相互作用で、システムの外部への散逸よりも強い結合状態(強結合)を達成できれば、それぞれのシステムの性質を併せ持つ新しい結合状態となり、従来の単一システムとは質的に異なる原理で駆動するデバイスの実現が可能になる。

そこで研究チームは今回、既存のスピンエレクトロニクスデバイスや音響デバイスの機能拡張につながる、音波とスピン波の結合に着目したとのこと。音波とは、ヒトの声など物質中の原子の振動が伝わる波のことで、中でも表面音波は長距離伝搬が可能であることから、タッチパネルなど幅広い用途に応用されている。またスピン波とは、電子の自転であるスピンの集団運動のことで、個々のスピンの歳差運動(コマの首振り運動)が波のように伝わっていく現象のことをいい、このスピン波を用いることで磁気情報の伝搬が可能となる。

しかし表面音波とスピン波は散逸が大きく、強結合はこれまで実現できていなかった。そこで今回の研究では、音響共振器を圧電基板上に作製し、表面音波を閉じ込めることでその散逸を低減させ、スピン波との結合について調べたという。

今回の実験での表面音波の周波数としては、強磁性体中のスピン波を励起可能な周波数6.58GHz(波長600nm)が用いられた。スピン波と表面音波は等しい波長と周波数で結合することから、表面音波が音響共振器内部の強磁性膜を伝わることで、表面音波と同じ波長と角周波数を持つスピン波が励起される。表面音波は音響共振器内に閉じ込められることで散逸が低減されると同時に、表面音波のエネルギーが強磁性膜内のスピン波のエネルギーと相互作用し変化するため、音響共振器を透過した表面音波の信号の振る舞いを観測すれば、スピン波と表面音波の結合の大きさを評価することができるという。

-

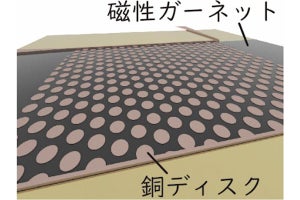

実験の模式図と試料の構造。(a)音響共振器内部のスピン波と表面音波の結合の概念図。(b)実験に用いられた試料構造の模式図。2つのくし型電極(IDT)、音響共振器(反射器)、強磁性膜から成る。くし形電極および反射器を構成する金属線の幅(w=175nm)と間隔(d=125nm)から表面音波の波長(周波数)を計算できる[λp=2(w+d)=600nm]。2つのくし形電極を接続したネットワークアナライザー(VNA)で表面音波の透過率を測定する。(c)音響共振器内部の強磁性膜の膜組成。(d)試料の顕微鏡像(左)と走査電子顕微鏡像(右)(出所:理研Webサイト)

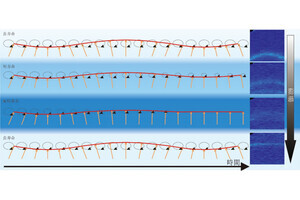

実験ではまず、表面音波の透過率と分散関係が調べられた。スピン波は外部磁場の強度によって周波数が変化する。それに対し、表面音波は磁場強度には依存せず、2つのくし形電極の電極間の距離によって周波数が決められる。そのため、磁場を変化させると、スピン波と表面音波の周波数が交差する点が生じる。スピン波と表面音波が強く結合している場合、2つの分散関係にその結合強度に比例した反発が生じ、交差できない擬交差が示される。研究チームは、この擬交差を評価することでスピン波と表面音波の結合の強度を評価することができるとする。

今回の実験では、表面音波の進行方向と平行する方向に磁場を印加した時の表面音波の透過率を測定し、表面音波の分散曲線が観測された。結合が弱い場合には、スピン波と表面音波の分散関係は交差する一方、実験で観測された分散関係は、交差点付近において明確な擬交差を確認できたという。音響共振器がない場合は、分散関係の擬交差を観測できないことから、音響共振器による音波の散逸抑制が強結合を実現するために重要な役割を担っていることがわかるとしている。

-

表面音波の透過率および分散曲線。表面音波の進行方向と等しい(平行)方向の外部磁場を0ミリテスラ(mT)から100mTの範囲で変化させた場合の表面音波の透過率。緑色の曲線は観測した分散曲線であり、紫色と枯草色の点線はそれぞれ結合が弱い場合のスピンと表面音波の分散関係を示す。(a)厚さ20nmの強磁性膜を含む音響共振器の表面音波の透過率。(b)厚さ30nmの強磁性膜を含む音響共振器の表面音波の透過率。(c)厚さ30nmの強磁性膜を含み、音響共振器のない試料の表面音波の透過率(出所:理研Webサイト)

続いて、印加する外部磁場の角度依存性が系統的に調べられた。すると、磁場と表面音波の進行方向が平行の場合に、結合強度が最も強くなることが判明。これは、ニオブ酸リチウムの圧電基板上の表面音波は、縦波よりも横波の方がスピン波と強く結合することが示されているという。

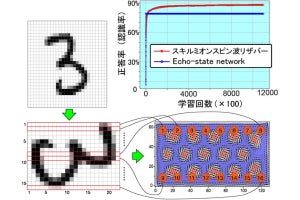

さらに、強磁性膜の厚さが20nmの場合に比べ、30nmの場合では擬交差の反発が強くなることから、強磁性体の膜厚を変えるだけで結合強度が変化することが確認された。そして室温において、膜厚と結合強度との相関についての測定を行ったところ、強磁性膜が厚くなるほどスピンの数が増え、結合強度が強くなることが確認できたとする。特に強磁性膜の厚さが20nm以上になると、結合強度がスピン波の散逸と表面音波の散逸より高くなり、強結合領域に入っていることが確認された。つまり膜の厚さが20nm以上の時、スピン波と表面音波の強結合に到達していることが示されているとした。

-

スピン波と表面音波の結合強度・散逸と強磁性膜の厚さの関係。強磁性膜の厚さが20 nm以上になると、結合強度がスピン波の散逸(紫色の四角形)と表面音波の散逸(青色の三角形)より高くなり、強結合領域に入る(出所:理研Webサイト)

研究チームは、表面音波とスピン波を強く結ぶ強結合の室温での実現は、それぞれの波の特性を併せ持つため、磁場で制御できる表面音波センサや、表面音波を用いた磁気メモリデバイスなど、新しい原理に基づく音響およびスピントロ二クスデバイスの開発に役立つことが期待されるとしている。