東京理科大学(理科大)、東北大学、筑波大学の3者は3月27日、「ベクトル光渦」の軌道角運動量に起因する偏光空間構造を、スピンの空間構造として半導体量子井戸中に"印刷"することに成功したと共同で発表した。

同成果は、理科大 理学部第一部 応用物理学科の石原淳講師、同・大学大学院 理学研究科 応用物理学専攻の森貴親大学院生、同・鈴木拓也大学院生、千葉大大学院 工学研究院の佐藤壮太大学院生、同・森田健教授、東北大大学院 工学研究科 知能デバイス材料学専攻の好田誠教授、筑波大 数理物質系の大野裕三教授、理科大 理学部第一部 応用物理学科の宮島顕祐教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

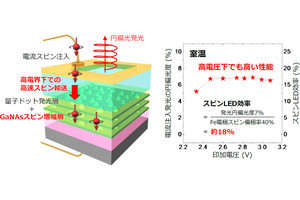

情報通信サービスのさらなる発展のためには、情報量の大容量化が必要不可欠だ。これまで光の持つ空間構造は、光通信分野において「空間分割多重」などの多重通信方式を提供してきたが、それと同様に、空間構造は固体中の情報量の大容量化においても重要な役割を担うという。

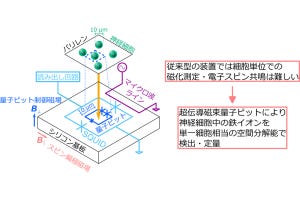

電子スピンはその方向によって異なる状態を識別できるため、その空間構造が着目されてきた。その中で新たな情報担体として期待されているのが、半導体中に働くスピン軌道相互作用の有効磁場によって、電子スピンが空間的にらせん構造を描いてストライプ状に定在する、電子スピン波の空間構造だ。

光の偏光と固体中のスピン状態は変換可能であり、この電子スピン波の空間構造の生成には光が用いられてきた。しかし、均一偏光分布を持った単一光では、その空間構造の生成に時間経過を必要としていたという。そこで研究チームは今回、偏光の空間周期構造であるベクトル光渦を利用することで、直接的にスピンの空間周期構造を生成する方法を考案したとする。

光の偏光と固体中のスピン状態の変換を、従来の円偏光の「ガウシアンビーム」を用いて行うと、一方向に揃ったスピン状態が光励起される。一方で、「ラゲールガウシアンビーム」の一種であるベクトル光渦は、軌道角運動量に起因して方位角依存の偏光周期構造を持つ。

今回の研究では、ボルテックス1/2波長板と1/4波長板を用いてガウシアンビームからベクトル光渦を生成し、それを用いて偏光とスピンの変換が行われた。その結果、円周上にスピン状態が2周期繰り返されるスピンの空間構造が観測されたとする。

このことは、ベクトル光渦の偏光周期構造がスピン分布に移されたことを意味するという。空間周期構造のひねりの数はベクトル光渦のトポロジカル数で決定される。そのため、実際にベクトルビームのトポロジカル数を1つ増やすことで、円周上でスピン状態が4周期繰り返されるスピンの空間構造を生成することも可能だ。光渦のトポロジカル数は任意の整数を取るため、トポロジカル数を増やすことによってスピン情報を高密度化することが可能になると期待されるとする。

さらに半導体中において、電子スピンに作用するスピン軌道相互作用の有効磁場を利用することで、横方向にはスピン状態が繰り返され、縦方向にはスピン状態が反転した特徴的なスピンの空間構造が生成されることも判明。ベクトル光渦によるスピン空間構造の直接生成と固体中の有効磁場を組み合わせることで、さまざまなスピン空間構造が固体中で生成できるようになると考えられるという。

-

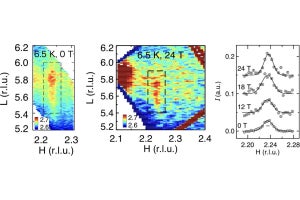

(左上)ベクトル光渦の方位角依存の偏光分布。(左中)それによって生成が期待される方位角依存のスピン空間構造。(左下)有効磁場との組み合わせによって生成される空間パターン。(右)生成されたスピンの空間マップ。赤がアップスピン、青がダウンスピン(出所:東北大プレスリリースPDF)

研究チームはこれらの成果から、ベクトル光渦の軌道角運動量に起因する偏光空間構造を、スピンの空間構造として半導体量子井戸中に直接生成することに成功し、また半導体量子井戸中で電子スピンに作用するスピン軌道相互作用と組み合わせることで、位相の反転した2つの電子スピン波を同時に生成できることを示したとする。

研究チームは、今回の研究で示された光の空間偏光構造とスピンの空間構造の変換および固体中の有効磁場と組み合わせた新たなスピン空間構造の生成は、高次量子メディア変換やスピンテクスチャを利用した情報大容量化の要素技術につながると期待されるとしている。