名古屋大学(名大)と旭化成の両者は12月14日、次世代半導体材料として期待される窒化アルミニウム(AlN)系材料において、理想的な特性を示すpn接合を作製することに成功したと発表した。

同成果は、名大 未来材料・システム研究所の須田淳教授、同・天野浩教授、旭化成の共同研究チームによるもの。詳細は、12月9~13日に米サンフランシスコで開催されたIEEEが主催する半導体デバイスに関する国際会議「IEDM2023」にて発表され、後ほど「IEEE digital library」にて公開予定だという。

現在の主要な半導体材料であるシリコン(Si)やガリウムヒ素(GaAs)の4~5倍以上のバンドギャップ(禁制帯幅)を有する「ウルトラワイドバンドギャップ」(UWBG)半導体は、次世代半導体材料として世界的に研究が活発化している。UWBG半導体の研究が発展すれば、高周波化によるデバイスの通信速度向上、パワーデバイスの損失低減によるさらなる省エネの実現などに貢献できるとされる。しかし、UWBG半導体に共通する技術的課題として、半導体デバイスの根幹となる理想的なpn接合の実現が困難という問題を抱えていた。

そこで研究チームは今回、UWBG半導体の1つであるAlN系材料において、高品質AlN単結晶基板上に、従来の不純物ドーピングではなく、化学組成(AlNに対して数~30%の窒化ガリウム(GaN)を混合する)を空間的に変化させる「分布型分極ドーピング(DPD)」と呼ばれる手法を用いることで、特性の優れたAlN系p層・n層の実現を目指したという。また理想通りのDPDを発現させるためには、高品質な薄膜結晶成長技術が必要なことから、その研究開発も同時に進めたとする。

研究では、高品質AlN(0001)基板上に、「有機金属気相エピタキシャル成長(MOVPE)法」を用いて、ドーピングを行わないAlN層、高濃度n型Al0.7Ga0.3N層を形成した後、AlNのモル分率を徐々に増加させた層(n型DPD層)、AlNのモル分率を減少させた層(p型DPD層)を形成し、最後に高濃度p型GaN層を形成。そして最上部の高濃度p型GaN層と、下部の高濃度n型Al0.7Ga0.3N層に電極が形成され、pn接合ダイオードが作製された。

そうして作製されたAlN系pn接合は、理想的な電流‐電圧特性、電圧‐容量特性、電流注入による発光特性が示されたとのこと。特に電流‐電圧特性においては、高電圧に対する優れた耐性が示されたとする。その高耐圧特性について、絶縁破壊電界強度を求めたところ、AlN系pn接合の絶縁破壊電界強度実測値として世界最高記録となる7.3MV/cmだった。これは、従来のSi半導体の約25倍、絶縁破壊電界強度に優れたワイドバンドギャップWBG半導体である炭化ケイ素(SiC)やGaNに対しても約2倍の値であり、研究チームは、このような優れた特性をすべて満たすAlN系pn接合の実現は世界でも例がないとしている。なお今回の研究では、耐圧向上の工夫を行っていないため、今後の研究で同値はさらに向上することが期待されるという。

-

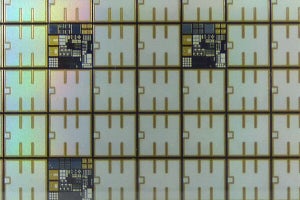

作製されたAlN系pn接合ダイオードの電機測定の様子。AlNウエハ上に作製されたpnダイオードに2本のプローブを当てて測定が行われている。1つ1つの模様が1つのダイオード(出所:共同プレスリリースPDF)

今回の成果は、「高品質なAlN単結晶基板下地材料の利用」、「理想的なDPD層の形成を実現するための工夫を凝らした薄膜結晶成長技術(エピタキシャル成長技術)」、「デバイス(pn接合ダイオード)作製技術」が一体となることで実現できたとのこと。なおそのうちAlN単結晶基板下地材料の利用は旭化成の技術、残る2つは名大と旭化成の共同研究の成果とする。

今回の研究では不純物ドーピングの代替として分布型分極ドーピングを活用することにより、AlN系半導体でも良好なpn接合を実現できることが実験的に示された。また、AlN材料の最も重要な物性値である絶縁破壊電界強度について、実験的に従来のWBG半導体の少なくとも2倍であることが証明された。研究チームは、今回の研究成果を契機としてAlN系材料の研究が活発化し、またDPDを活用したさまざまなデバイスの研究開発も広がることが期待されるとしている。