企業は現在、「人材不足」「DX(デジタルトランスフォーメーション)」といった課題を抱えている。こうした課題の解決に向けて、あらゆる企業が人材育成に取り組んでいる。とはいえ、人を育てることは簡単ではない。

AWSジャパンが開催した年次イベント「AWS Summit Tokyo」で、コーセー 経営企画部 DX推進担当部長 情報統括部 グループマネージャーの進藤広輔氏が、「情シスの情シスによる情シスのための人材育成 -リスキリングとそれに反する教育後回しジレンマ克服の具体策-」というタイトルの下、同社の情シス「情報統括部」の人材育成について講演を行った。

コーセーは情シスに求められるものが変わってきたことから、情報統括部の人材育成に注力している。同社はどのような目標を掲げ、どのような取り組みを行っているのだろうか。

求められるものは「ビジネスに必要なスキル」と「経験の獲得」

進藤氏は、コーセーにおいて、DX戦略とIT戦略の立案・推進、CoE(Center of Excellenc)を統括している。コーセーのDXは同氏にかかっているといっても過言ではないだろう。

進藤氏は冒頭、「教育という言葉には『学校教育』『上からやる』というイメージがあるので嫌い。当社は、教育ではなく、トレーニングという言葉を使っている」と語った。

同社が情報統括部の教育に力を入れる理由について、進藤氏は次のように説明した。

「情シスに求められているものが変わってきた。これまで、業務の安定継続が求められていたが、今は、正解のない不連続への挑戦が求められている。また、これまで情シスのメンバーは画一的なスキルとプロジェクトマネジメントのスキルが求められていたが、これらだけでは、役割を果たせなくなってきている。これからは、ビジネスに必要なスキルと経験の獲得が必要になる」

SoR、SoEいずれも必要不可欠

コーセーの情報統括部は、マーケティングシステム課、基幹システム課、コーポレートシステム課、基盤開発課、DX推進課と5つに分かれており、それぞれ業務部門とひもづいている。それゆえ、「幅広い知識や経験が習得できない」「新しいことに挑戦するモチベーションが持てない」といった弊害が生まれていたという。

そこで、情報統括部では2020年度からIT総合職の採用をスタート、2021年度は中途採用を積極的に行い、2022年度は事業部門からの異動を働きかけている。

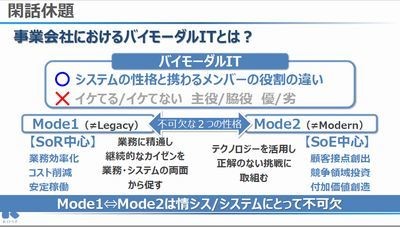

進藤氏は、情報統括部のマインドとして、バイモーダルITを紹介した。「Mode1」はSoR(Systems of Record)を中心とした業務であり、「Mode2」はSoE(System of Engagement)を中心とした業務になる。

「Mode1」と「Mode2」のそれぞれについて、システムの性格と携わるメンバーの役割の違いを定義しており、進藤氏は「Mode1もMode2も両方が不可欠。Mode1も必要であることを改めて伝えたい」と訴えた。

真っ先に着手すべきは「マインドのチェンジ」

情シスに求められるものが変わってきたと上述したが、これからの情シスは「システムを介したビジネスへの直接的な貢献」が求められるという。このニーズに応えるため、進藤氏は「情報統括部では、リソースの選択と集中、メリハリの利いた取り組みが必要になる」と述べた。

こうした取り組みを進めるにあたっては、従来のテクニックだけで仕事をしてきた時代から脱却することが必要であり、「いかにスキルを身に着けるかに時間を割いている」と進藤氏。

「システムを開発することが大事という風潮が残っているが、システム開発は手段に過ぎない。つくることは絶対ではないことを肝に銘じなければならない」(進藤氏)

進藤氏は、ビジネスに直接貢献するには、「経営と情報の距離を縮めることが最大のポイント」と述べた。そして、「クラウドとインターネットに対する理解が必要であり、これらなくしては、システムを新しくできない」という。

そして、情シスが手始めにやるべき「チェンジ」として、雰囲気を変えることが紹介された。進藤氏は、「マインドチェンジに取り組まない限り、施策は進まない。とりあえずやってみて、ダメだったらやり直してみようというマインドへのシフトが大事。繰り返し刷り込んでいく必要がある」と語った。

マインドがチェンジされて初めて、スキル、組織、仕事が考えられるそうだ。ただし、「経験頼み」「狭い世界の住人」「肩書主義」が壁として立ちはだかる可能性があるため、進藤氏は「すべてのブレーキは意思決定権者にあると考えている。新しいものに取り組むとき、現状をベースにしてはいけない。管理者が変わらなければいけない」と訴えた。

教育のキモは「目標設定」

進藤氏は、情シスの教育においては、目標設定が大事だと述べた。コーセーでは、第1ステップを「見える」、第2ステップを「目指せる」、第3ステップを「憧れる」として、3段階から成る目標を設定している。

加えて、教育に必要な環境を整備する必要があるという。環境は内部と外部に分けられる。前者については、選択と集中が基本であるとともに、ビジネスに重要であることを自覚させる必要がある。後者については、取引のある旧知のベンダーやコンサルファームに相談すればよいとのこと。

こうした環境が整ったら、ヒト・モノ・カネ・時間・情報の確保を行う。進藤氏は、「これらの資源は意外と簡単に手に入れられ、身近なところに教材がある」と述べた。

近年、リスキリングが注目を集めており、コーセーの教育プロセスもリスキリングが考慮されているが、進藤氏は、「リスキリングは特別なものではない」と語った。

従来の教育プロセスは業務知識を身に着けるところから始まる。これに対し、DX時代の教育プロセスは、ITスキルとビジネススキルを学んでから業務知識を学ぶこととになる。後者について、「このプロセスは真新しいわけではない。ITベンダーやコンサルファームはこういうプロセスを踏んでいる。順番を変えることで、学習効果を高める」と進藤氏は説明した。

さらに、コーセーでは教育を段階的に内製することを計画している。ITベンダーなどのプロから教育を受けた人が、教える側に回ることで継続的な教育ができると考えているそうだ。

進藤氏はこれまでの取り組みを振り返り、「教育に対する共感と環境が大事。トレーニングはパーソナライズされたものであるべきで、メンバーの日々の変化は1on1の面談で把握する」と語った。

そして、進藤氏は教育を難しくする落とし穴として、「和を以て貴しとなす」という精神を指摘した。「機械の公平性が教育の課題を生んでいる。教育はやる気のあるメンバーに提供すべきものであり、個々の特性に合わせて提供することが求められる」と同氏。

最近、全従業員に対しデジタルスキルのトレーニングを提供するという企業の取り組みを聞く機会が増えている。企業では、こうした機会を提供するだけでなく、一人一人がなりたい自分を描き、そのために必要なことに取り組む土壌を築いていくことが必要になるだろう。