4月20日~21日の期間でアマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWSジャパン)が開催した「AWS Summit Tokyo」。本稿では「かんぽ生命×IBM、AWSを活用した開発支援環境を共創」と題したパートナーセッションを紹介する。

IBMとタッグを組み、AWS環境を構築

まず、かんぽシステムソリューションズ システムサービス本部クラウドインフラ部 担当部長の一井茂雄氏は、かんぽ生命保険が置かれている現状について「これからパブリッククラウドを推進していくため、クラウドエンジニアが多いわけではないですが、人材育成を進めつつIBMさんの支援を受けながら取り組んでいます」と述べた。

同氏が所属するかんぽシステムソリューションズは、かんぽ生命における社内システムの企画、設計、構築、運用保守まで一気通貫で手がけている。従来、かんぽ生命の保険サービスは全国の郵便局が販売代理を行っており、紙ベースの契約や窓口で対面により対応していたが、郵便局だけではニーズを満たせない状況が続いていたという。

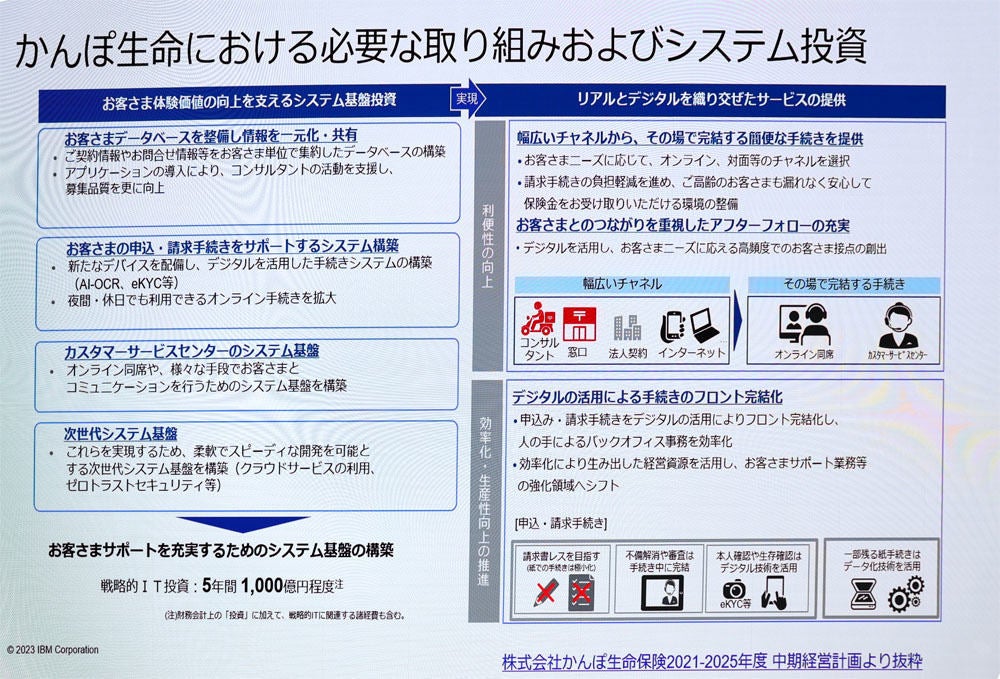

そこで、CX(カスタマーエクスペリエンス)、DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みとして各種手続きの非対面での接客や専門スタッフがオンラインで同席するほか、AI-OCR、RPAをはじめ、フロント(コンサルタント/窓口)完結やデジタル技術の活用により、バックオフィス事務の効率化の実現を目指している。

実際、2021~2025年度の中経営計画期間中に、顧客データベースの一元化・共有、申込・請求手続きをサポートするシステムの構築、カスタマーサービスセンターのシステム基盤、次世代システム基盤をはじめ、顧客サポートを充実するためのシステム基盤の構築に対し、戦略的IT投資として1000億円程度投じることを計画。

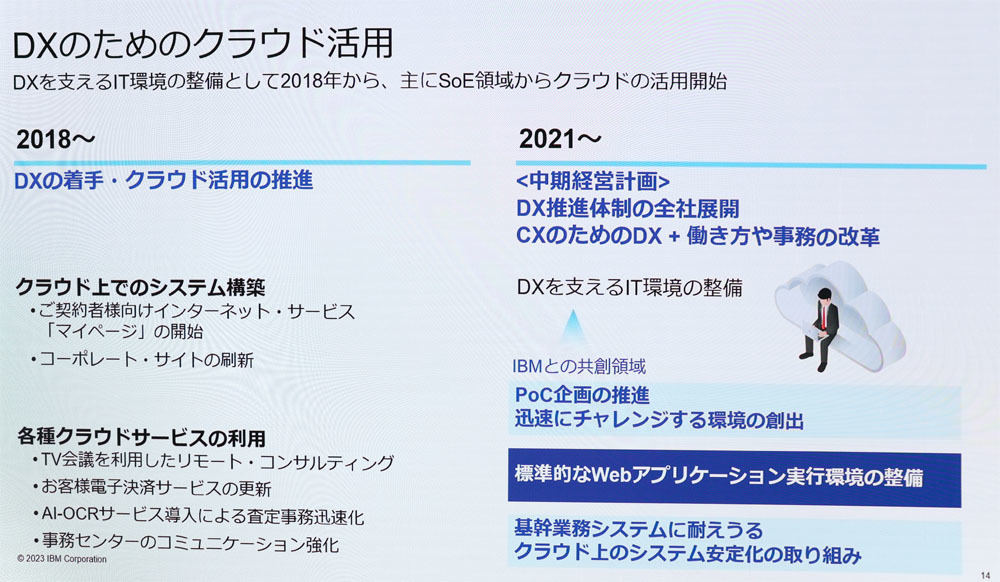

一井氏は「リアルとデジタルを織り交ぜたきめ細やかな対応を可能とし、顧客体験の価値を向上していくという狙いです」と話す。こうした取り組みに対する、同社のクラウド活用は2018年からDXを支えるIT環境の整備として、主にSoE(System of Engagement)領域でクラウドの活用を開始。

契約者向けインターネットサービス「マイページ」の開始やコーポレートサイトの刷新など、クラウド上でシステムを構築したほか、テレビ会議を利用したリモートコンサルティング、電子決済サービスの更新、AI-OCRサービスの導入による査定事務迅速化など、各種クラウドサービスの利用を進めてきた。

そして、中期経営計画の初年度となる2021年からはDX推進体制の全社展開と、CXのためのDXに加え、働き方、事務の改革を含めたDXを支えるIT環境の整備を従来からのパートナーであるIBMとスタート。

IBMとの共創領域は、PoC(概念実証)企画の推進や迅速にチャレンジする環境創出、標準的なWebアプリケーション実行環境の整備、基幹業務システムに耐えうるクラウド上のシステム安定化の取り組みだ。

従来とは異なる開発プロジェクトのアプローチ

一井氏は、その中でもAWSを活用した標準的なWebアプリケーション実行環境の整備について説明した。同社が開発支援環境の構築に至るまでの背景と課題としては、調達リードタイムの長期化や社内でのスキル、ノウハウ不足、標準ドキュメント・ガイド類の不足、セキュリティ対策への準拠を上げており、顧客への体験価値提供スピードが遅くなっていたという。

こうした課題に対して、サービス提供に必要な環境構築時間の大幅短縮を狙い、既存Webシステムの構成をベースに求められる非機能要件を網羅した標準環境を定義したほか、標準環境のパラメータを定義するためのヒアリングシート、開発者向け利用ガイドを作成。

また、ヒアリングシートの回答をもとに環境を自動構成するIaC(Infrastructure as Code)の仕組みを導入し、コンテナオーケストレーションツールやCI/CDサービスをフル活用して、DevOpsを積極的に進めている。

IBMとともに課題解決に向けた取り組みを実現するため、通常の開発プロジェクトの進め方とは異なる以下の3つのアプローチでプロジェクトを推進した。

1. IBMからAWSにおけるWebシステム基盤構築の有識者がメンバーとして参加し、IBMメンバーにもとづく標準Webアプリケーションの雛形となる標準構成案を検討するほか、IBMがガイドして両社でAWSで環境構築を試しながら標準構成を確定。

2. かんぽ生命から過去のWebシステム構築案件をリードしたメンバーが参加し、必要な非機能要件が満たされているか、アプリケーション開発者視点で使いやすい環境になっているかなどの観点を中心にディスカッションを行い、成果物イメージを擦り合わせる。

3. 上記のプロセスを一度だけでなく複数回繰り返し、成果を確認しながら随時軌道修正をしていくアジャイル型の進め方を取ることに加え、IBMはかんぽ生命が目指す目標の実現に向けて、取り組みの現状を可視化して目標達成するための道筋を提案。

かんぽ生命がアーキテクチャで工夫した点とは

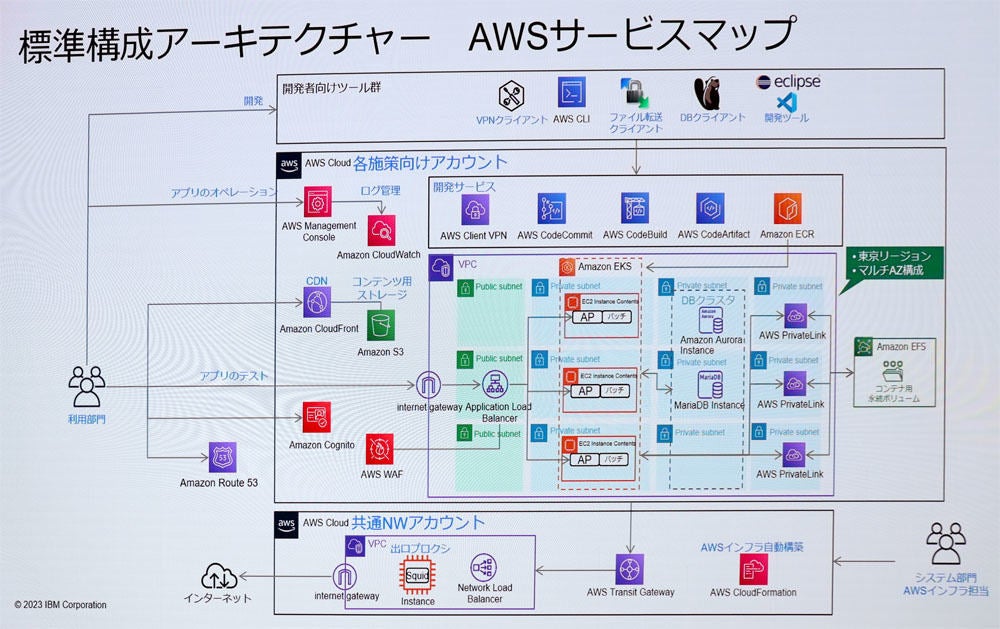

標準構成は、個々のシステムの実装はAWSのアカウント単位で分割し、Kubernetesのマネジードサービスである「Amzozn EKS(Elastic Kubernetes Service)」とデータベースは「Amazon Aurora」、DevOps環境はAWSリソースを自動作成するサービス「AWS CloudFormation」を活用して、アカウント単位の環境を提供。一方、共通ネットワークアカウントはシステム共通のガバナンスを担当した。

標準構成アーキテクチャで工夫した点について、一井氏は「インターネットへの出口や各種ログを共通アカウントに集約して、一定のガバナンスを確保しました。共通アカウントへのアクセスは一部の管理者ユーザーのみに限定し、このアカウントにログを集約することでログの改ざん防いでいます。また、CloudFormationで環境を自動構成し、ヒアリングシートをもとにインスタンスのパラメータを決定すれば、大半のリソースを自動的かつ短時間で構成できるようにしています。さらに、既存システムで実装しているセキュリティ対策をAWS標準アーキテクチャにもとづくセキュアな構成にしています」と説明した。

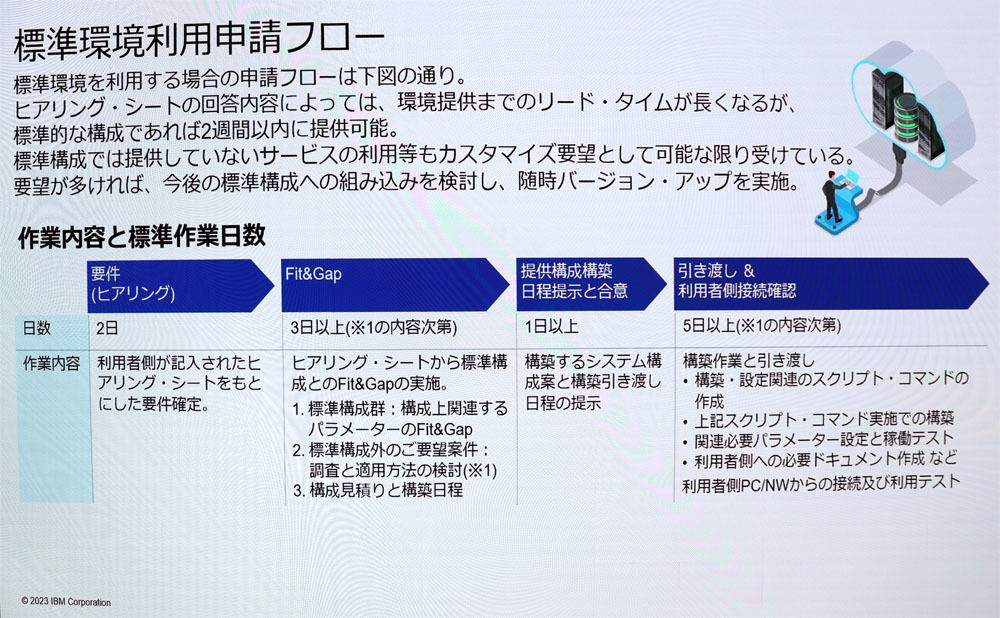

標準環境の利用申請に関しては、ヒアリングシートの回答内容により環境提供までのリードタイムは長くなるが、標準的な構成であれば従来から大幅な短縮となる2週間以内に提供を可能としている。

加えて、標準構成では提供していないサービスの利用などもカスタマイズ要望として可能な限り受けており、要望が多ければ今後の標準構成への組み込みを検討し、随時バージョンアップを実施するという。

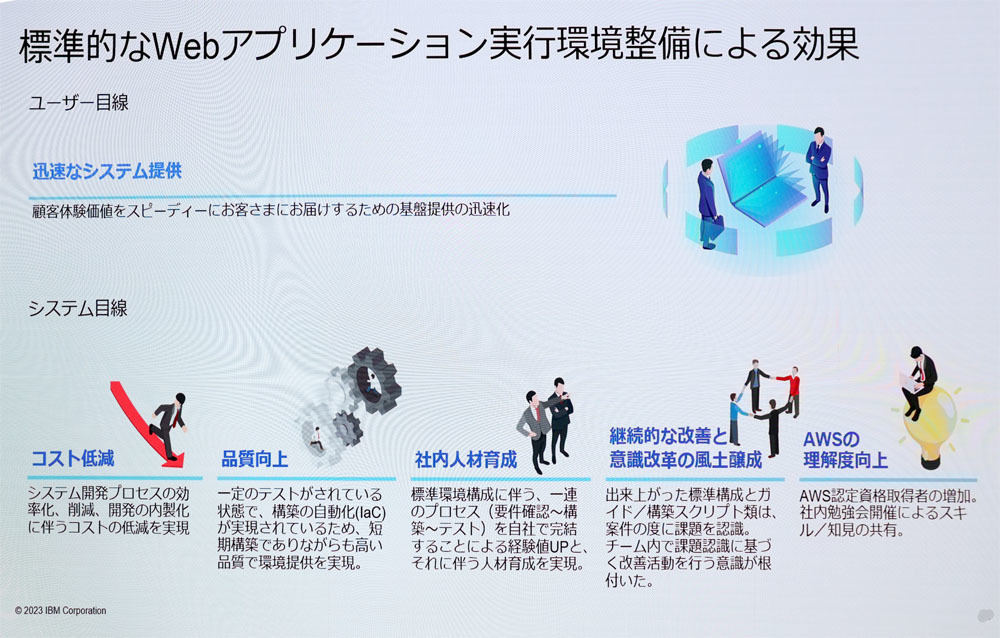

標準的なWebアプリケーション実行環境整備により、一井氏は「ユーザー目線では、迅速なシステム提供が可能になり、企画の立ち上げてからすぐに業務を開始したいという要望に応えられるようになっています。一方、システム目線ではシステム開発プロセスの効率化や削減、開発の内製化に伴うコスト低減、IaCで短期構築でありながら高品質な環境の提供を実現しています。また、社内の人材育成、継続的な改善と意識改革の風土醸成、AWSの理解度向上などに寄与しています」と効果を口にした。

今後の展望、共創から得た学び

今後の課題と展望として同氏は「組織面」「人材面」「運用面」「文化面」の4点を挙げている。組織面では現在、CCoE(クラウド活用推進組織)を立ち上げており、開発ガイドラインの整備や課金・コスト管理の考え方を含め、全社的な展開を計画している。

人材面に関しては、中・大規模環境構築に対しても内製化で対応できる体制構築を図り、既存社員の育成と外部からの採用の両面を推進。運用面ではミッションクリティカルシステムにも対応しうる運用体制を構築し、システムの可用性は設計レベルで対応する前提で障害発生時の監視発報、連絡体制、技術サポートを整備するという。

文化面についてはDX推進に伴うクラウド活用は、ある程度浸透してきたものの、オンプレミスの感覚で考える人も多いという。そのため、クラウドに対する誤解を解くことと、クラウドならではの考慮点を関係者に認識させることで、オンプレミスとの明確化を継続的に行い、クラウドシステム運用の文化醸成が必要だとしている。

同社を支援した日本IBM IBMコンサルティング事業本部 AWSストラテジック・パートナーシップ マネージャーの山崎まゆみ氏は「IBMがAWSを選択した理由としては、利用者が多く、アプリ開発を行う際にパートナーが選びやすいです。また、多くのユーザーの経験にもとづくベストプラクティスが公開されていることから、開発支援環境を構築する際も検討の土台として活用することができました。そのほか、AWSサポートの質が高く、日本語対応に加え、ユースケースの個別事情による相談ができるため、問題が起きてドキュメントでもわからないときに助けになります」と、振り返っていた。

そして、最後に共創の取り組みからの学びとして山田氏は「大企業はアプリ開発を主幹する利用部門と、ITインフラを管理するIT部門が分かれていますが、そのような場合でもIT部門が統制を効かせた開発環境を短期間で構築できます。さらに、AWSの導入を1つ部門、組織に閉じたPoCで終わらせず、展開・スケールさせるためには部門、組織を超えた共創の取り組みを促進するリーダーが必要となり、部門、組織間で協調できるような仕組み作りが重要です。加えて、環境構築の自動化はツールを使えば実現することは意外と簡単ですが、継続的に使えるようにするためには設計、運用の改善に対して継続的な投資が必要です」と、プレゼンテーションを結んだ。