東北大学、京都大学(京大)、東京大学(東大)の3者は1月11日、南海トラフ地震において、想定震源域全域の半分程度を破壊するような巨大地震が発生した後、短期間のうちにもう1つの巨大地震(後発地震)が続いて発生する確率を、世界の地震統計データおよび過去の南海トラフ地震の発生履歴に基づいて経過時間ごとに算出したことを発表した。

同成果は、東北大 災害科学国際研究所の福島洋准教授、京大 防災研究所の西川友章助教、東大 地震研究所の加納靖之准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

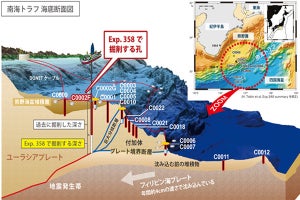

今後日本に発生することが想定されている大規模地震の1つに、西南日本の太平洋沖において、日本列島(ユーラシアプレート)の下に沈み込んでいるフィリピン海プレートの動きによって発生する「南海トラフ地震」がある(両プレートの接する一帯が南海トラフと呼ばれる)。

同地震はこれまで、およそ100~150年の周期で発生しており、前回の南海トラフ地震から70年以上が経過していることから、2020年時点で今後30年以内に70~80%の確率で発生するとして警戒されている。その規模はマグニチュード8~9クラス(震度6弱から6強)とされているほか、被害予想地域は関東地方から九州地方にかけての太平洋岸と広域であることから、10mクラスの大型津波が発生する危険性も想定されるなど、甚大な被害が予想されている。

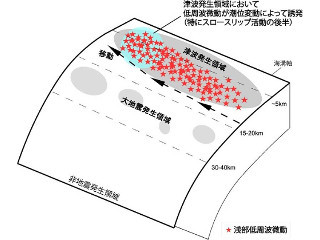

地震はプレートの動きによって断層のずれが生じ、それが原因となるほか、その断層のずれは連鎖しやすい性質があることも知られている。現代の科学では地震予知はまだ無理だが、断層に何らかの平時と異なる動きがあった場合、連鎖して大地震が発生しやすい状態になっているかどうかを評価することは可能とされており、南海トラフ地震の場合、過去において複数の地震が時間差をおいて発生した事例が知られていることから、大規模な地震が連鎖することも警戒されている。

-

南海トラフ地震想定震源域(薄橙)、昭和東南海地震(1944年)・昭和南海地震(1946年)の主要震源域(橙)。太矢印がフィリピン海プレートがユーラシアプレートに潜り込む進行方向 (出所:東北大プレスリリースPDF)

そのため、気象庁も2019年5月より、南海トラフ地域において地震が普段より発生しやすい状況になったと評価された場合、減災を目的とした「南海トラフ地震臨時情報」を発表することを決定済みである。同臨時情報は、(1)M8.0以上の地震が起こった場合(半割れケース)、(2)M7.0以上M8.0未満の地震が起こった場合(一部割れケース)、(3)異常なゆっくり滑りが起こった場合(ゆっくり滑りケース)のいずれかが生じた際に発表される。これら3ケースの中では、「想定震源域全域の半分程度を破壊するような巨大地震が発生した場合」(半割れケース)が、もう1つの巨大地震(後発地震)が続いて発生する確率が最も高いという。

このように、南海トラフ地震は大規模な地震が連鎖する可能性が警戒されているが、その具体的な発生確率については、これまで計算されたことがなかったとする。それを受けて研究チームは今回、南海トラフ巨大地震が連続発生する確率を算出することにしたという。