新型コロナウイルス流行に伴う各国のロックダウンやウクライナ情勢の影響、度重なる自然災害の発生など、サプライチェーンを取り巻く環境は複雑化している。では、企業はどのようにサプライチェーンを強靭化し、リスクヘッジを行うべきか。

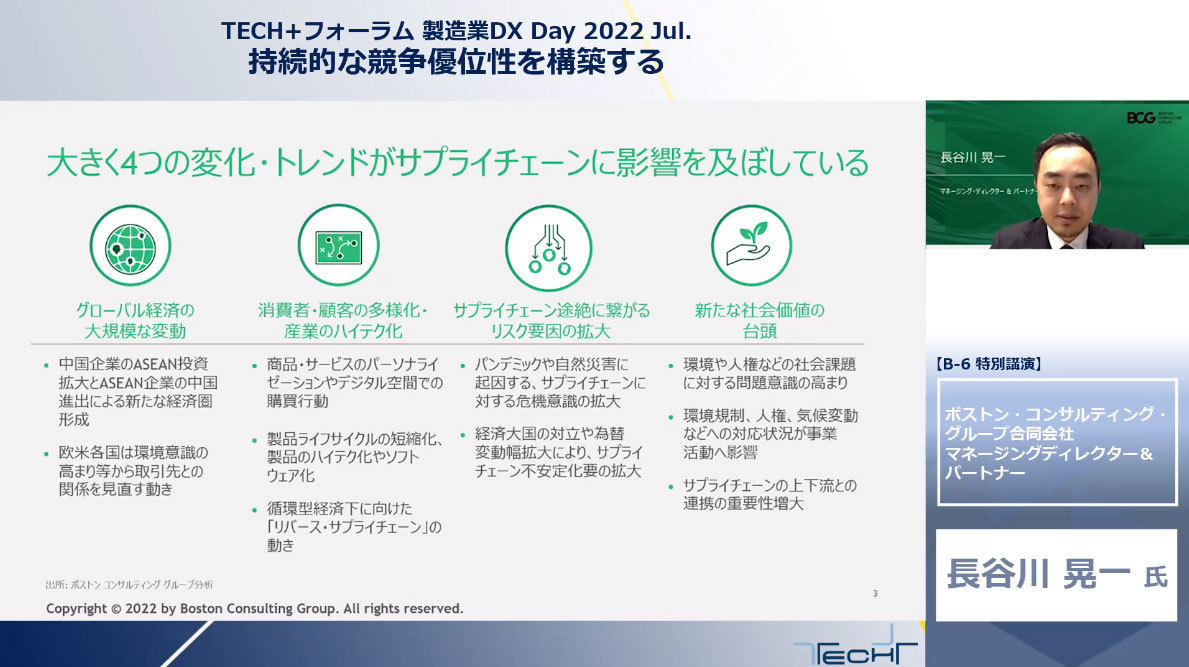

7月22日に開催された「TECH+フォーラム 製造業 DX Day 2022 Jul. 持続的な競争優位性を構築する」にボストン コンサルティング グループ(BCG) マネージング・ディレクター & パートナーの長谷川晃一氏が登壇。「複雑化・不安定化する世界に向けたデジタルサプライチェーン」と題し、サプライチェーンの現状と今後取り組むべき点について語った。

サプライチェーンを取り巻く環境は刻々と変化

長谷川氏は冒頭、現在サプライチェーンを取り巻く環境が大きく変化していることを挙げ、「大きく4つの要因がある」とした。

1つは、グローバル経済の大規模な変動だ。中国企業のASEAN進出や、欧米企業による新たな経済圏の構成など、グローバルで見ると、これまでの事業や貿易の構造は大きく変化しているという。また、新型コロナウイルス流行の前後で、欧州や米国、インドなどが保護主義的な政策へと転換する動きを見せた。日本でも国内への生産拠点移転を推進する動きがある。これらを例に、長谷川氏は「地政学リスクに加え、人件費などのコスト増や品質管理の問題もサプライチェーンの再構築を後押ししている」と説明する。

次に挙げられるのが、消費者や顧客の多様化と産業のハイテク化だ。さまざまな商品やサービスのパーソナライゼーションが進む現在では、顧客の要望や購買行動も大きく変化している。リアル店舗とECサイトの2種類だけでなく、それらを組み合わせて利用するような購買行動にも対応していくために、サプライチェーンに求められるものも拡大し、複雑化しているのだ。これに伴い、早い速度で市場に商品を供給する必要性があることから、プロダクトライフサイクルも短縮化されてきている。加えて、製品のソフトウエア化、電子機器化により、産業構造が変化し、産業を跨いだリソースの取り合いや相互依存的な関係も生まれた。これらは全て、今後のサプライチェーンの在り方に大きな影響を及ぼす要因だ。

「一部の業界では、サイクルの異なるサプライチェーンが連なることにより、需給バランスが悪化するリスクが高まっています」(長谷川氏)

さらに同氏は、疫病の流行、戦争、自然災害といったサプライチェーン途絶につながるリスク要素が拡大していることも指摘する。

もう1つ、必ず考えておかなければいけないのが、新たな社会価値の台頭である。長谷川氏はその例として、人権擁護の視点を挙げる。外国人雇用も増加する中、人権に関する対応を間違えれば、不買運動などが起こるリスクもあり、「企業が負う責任の範囲が広くなっている」(長谷川氏)のだ。また、環境やサステナビリティ、特に脱炭素社会への取り組みは重視する必要がある。企業の責任として、二酸化炭素の排出量管理が求められるようになるため、サプライチェーンもこれに応えなければならない。

「自社の活動だけでなく、サプライチェーンの上流から下流までをきちんとモニタリングして、排出量を監視、削減していくことが非常に重要です」(長谷川氏)

サプライチェーンが抱える内部と外部のリスク

サプライチェーンのリスクには、いくつかのカテゴリーがある。その中でも重要となるものの1つが事業継続ができなくなるなどのサプライヤーリスクだ。その例として長谷川氏は半導体不足による自動車産業の減産を挙げる。このようなリスクに対応するために企業に求められるのが、サプライヤーの管理だ。同氏はリスクの可視化や管理をしながらサプライヤーインテリジェンスを独自開発する、あるいはクラウドを活用して管理するといった方法を提示し、不安定化するサプライヤーを「インセンティブとペナルティを上手く使い分けながら管理する方法が業界を跨いで広まってきている」と紹介した。また、ほかにも計画のリスク、工場の停止といったオペレーションリスクもあるという。

さらに近年重要性が増しているリスクとして長谷川氏が取り上げたのが、地政学やグローバルトレンドのリスクだ。かつての米ソ対立では軍事・社会的な対立が主だったが、現在の米中対立ではそれらに加え、経済的な対立も大きな要素となっている。また、欧州や米国、中国でデカップリング政策が始まっていることを挙げ、「どこで(商品を)作るのかを考えなければいけない」と指摘。地産地消にシフトしつつも、二重に生産拠点を構えるといった必要性が出てくることにも言及した。さらに、外部リスクには自然災害に加え、サイバーセキュリティのリスクも懸念されるという。長谷川氏はこれらを踏まえ、「(内部と外部のリスクを)全方位的にきちんと管理しながら、強靭なサプライチェーンを構築することが必要」だと語る。

「サプライチェーンを取り巻く環境が大きく変化している中で、これまでとは異なるマネジメントの在り方、情報管理の在り方を考えるタイミングになってきています」(長谷川氏)