資格取得の予備校は多くありますが、近年受講者数を伸ばし、多くの資格で合格者を輩出しているスタディングがあります。

そんなスタディングの魅力を解き明かすべく、今回は講座開発担当の鈴木さんと、マーケティング担当の小林さんにお話を伺いました。

スタディングの強みや特徴、難関資格試験に合格するためのポイントなどを聞いてまいりました。

今回のインタビューでわかったスタディングの三つのポイントは以下の通りです。

・スマホで全てが完結する完全オンライン型の講座

・試験に合格するために必要な「問題を解くこと」に注力している

それでは、インタビューに入っていきましょう。

スタディングとは?基本情報や強みについて

本日はお時間をいただきありがとうございます。

マイナビ資格のサイト運営をしております徳永と申します。

講座開発グループマネージャーの鈴木です。

よろしくお願いいたします。

マーケティンググループマネージャーの小林です。

よろしくお願いいたします。

まずはスタディングの概要や特徴を教えていただけますか?

スタディングはKIYOラーニング株式会社の運営するオンライン講座サービスです。

2008年に代表の綾部が中小企業診断士講座を開講したのがスタートとなっております。

当初は通勤講座という名称で、iPodなどに対応した耳から聞く講座として始まっています。

通勤しながら、時間がない人がどうやって勉強すればいいだろうという課題を解決するための講座としてうまれた経緯があります。

その後、宅建士やFPなどの講座を増やしておりまして、現在では31の講座を展開しております。

主にビジネスパーソンが顧客層の中心となっておりますので、スキルアップに役立つような資格、特にしっかりと士業系やキャリアにつながるものをラインアップとして揃えております。

税理士講座や社労士講座、建築士講座といった大型の専門のキャリアを積んでいただく資格もラインアップとして増やしております。

元々は通勤講座として始まり、そこから今の名前に変わったということですね。

はい、2018年12月にスタディングという名前にいたしました。

元々は忙しい社会人の方のための講座として、通勤講座という名前でしたが「今後は社会人の方だけに限らず学生も含めてキャリア志向のある方々やスキルアップを図る方を幅広く対象にしたい」という思いから名称を変更いたしました。

スタディングが低価格で高品質の講座を提供できる理由とは?

学生の方や20代といった若い方が受講する比率も増えているのですか?

そうですね、公務員講座や看護師国試講座など学生が受講生の中心となるような講座もラインアップにありますので、そういった講座は学生さんの比率が高くなっていますね。

若い受講生が多いということで、やはり受講費用は気になるところです。

スタディングの講座は他社と比較しても費用は抑えつつ、効率よく学習できる講座が強みかと思います。

費用を抑えて質の高い講座ができる理由を教えていただけますか?

(引用元:スタディング公式HP)

では、通学型の教室を持っている学校さんと比較してお答えします。

教室を持っていらっしゃる学校さんですと、全国の駅前などの一等地に自社ビルをお持ちの場合も多いかと思われます。

そういったところと比べますとスタディングは建物の固定費などがかかりません。

その分、低価格を実現しています。

また講師に関しても同様に、当社の場合は一番良い講師が各分野に一人ずついればそれで講座展開ができるのですが、教室を複数お持ちの場合はそれぞれに講師や事務員が必要になってきます。

これらの理由から、従来型の教室と同レベルの質を担保しつつ、運営の効率化ができていると考えています。

固定費などの費用を下げつつ少数精鋭の講師を揃えていらっしゃるということですね。

他社と比較した際のスタディングの強みとは?

料金について伺ってきましたが、次は他社と比べた際の強みの部分について教えていただけますか?

すべてがオンラインで完結しているがゆえの二つの強みがあります。

一つはいつでもどこでも講座を受けられるという受講生の方の便益としてのオンライン化です。

もう一つは講座を開発する私たちにとって、過去の受講者の方も含め多くの学習履歴データを分析できるという利点があります。これにより、客観的な根拠に基づいて講座内容を改善していくことで、より学びやすく、よりわかりやすく、より続けやすい講座にしていくことができます。

学習履歴データを活用して講座を開発するというのは、受講生の進捗やつまずきを判断するということでしょうか?

そうですね。

スタディングでは、講義の動画配信だけではなく、テキストや問題集も全てオンライン上で提供され、受講生の方はオンラインで問題を解いて採点も自動的に行われます。

そのため、スタディングでは、講座開発者がどの動画をどれだけ視聴しているか、どの問題をどれだけ解いているのか、どの単元で多くの受講生の学習進捗が停滞し始めるのか、といった学習履歴データを活用した講座開発が行えます。

また、合格された方の学習履歴データを参考に、どの科目のどの単元をどの程度学習することがどれだけ成績向上に役立っているか、も分析できます。

「合格するために必要なものはなんなのか?」というのがデータベース化されているということですね。これは受講生からすると心強いですね。

今まではどちらかというと、講師の指導経験や勘に頼っていた所もあるのですが、スタディングでは、そこをデータドリブンで講座を作っていけるという強みがあると思います。

それを聞くだけで合格に近づくイメージが湧きますね。

スタディングが目指す「学びやすく、わかりやすく、続けやすい」講座とは?

(引用元:スタディング公式HP)

今の状況、ここ数年はオンライン講座、オンライン学習がすごく伸びた社会情勢だと思いますが、そもそもスタディングがオンラインで完結できる講座を提供されるきっかけはどういったものなんでしょうか。

もともと代表の綾部が社会人として働きながら、中小企業診断士の受験勉強をしていました。

働きながら通信講座で学習しようとした時に、段ボール箱に入った山のようなDVDとテキストが送られてきて、どこから手を付けていいのか分からないといった経験がありました。

どの教材で勉強すればいいのか、次に何をやればいいのかがよく分からなかったという中で、挫折をしてしまったそうです。

そこで、迷いなく最後まで学習を続けられる仕組みはないのか、というのが当初のスタディングの前身にあたる通勤講座を開講するに至った経緯となります。

多くの通信受講生の方が抱えていた課題を解決するために作られていまして、「学びやすく、わかりやすく、続けやすい」というのが、スタディングの目標です。

スタディングでは、いつでもどこでもスマホの画面の指示に従えば、最適な順番とタイミングで動画講義を視聴し、問題を解くことができるように作られています。

確かにそうですね。

もちろん元々通学型のスクールを運営されている会社さんも今ならオンラインで動画視聴できる所は増えてきていますが、テキストや問題演習もオンラインで行えるところが勉強できるのがスタディングさんの強みですね。

他の仲間と繋がることができるスタディングの勉強仲間機能とは?

それ以外の当社の特徴として、勉強仲間機能があります。

一人で勉強していて不安だというオンラインならではの悩みがあります。

そんなユーザーさん同士を繋ぐ、スタディング内のSNSとなっております。

他のユーザーさんが一日どのくらい勉強したのか、どういうペースで続けているかというのが投稿を通じて分かるようになっています。

お互いにコミュニケーションをとっていただいて、励ましあいながら続けていただけますので、スタディング内のコミュニティとして、勉強仲間の投稿数自体もどんどん増えており、コミュニティとして、日々どんどん育ってきています。

こういった取り組みは他社さんはあまりされていないことですね。

試験合格のためには一人で勉強する時間も必要だと思いますが、進める中で、「これでいいのか?」という悩みが出てくることもありますよね。

そうですね。学校に通う通学型の講座では、隣の席の人が頑張っているのを見て、それが自分の頑張る動機になることってありますよね。

人は<周りの人の頑張りが励みになる>ところがあると思うのですが、どうしても通信やオンラインですと隣に誰もいないじゃないですか。

ですが、弊社の場合は勉強仲間機能で、他の人もこんなに勉強しているんだというのが分かるようになっています。

弊社は全てオンラインのプラットフォームで提供しておりますので、勉強時間や解いた問題、視聴した動画などのデータが全て残っています。

それを見ると、同じ時期に勉強を始めた人が自分より頑張っているんだ、自分も頑張らなければという気持ちになりますよね。

そういった点も他にはないスタディングならではのサービスなのかなと思います。

すごいですね。

周りの人の頑張りを見て自分も頑張ろうと思うこともありますね。

ただその感覚的なものを、データという目に見える形にすることで受講生の方のやる気や頑張りに繋げることができるというのは強みですね。

スタディングをおすすめできる人は?

スタディングの講座は日々忙しい人にこそおすすめできるということが分かりました。

忙しい中でも効率よく勉強をして、資格取得を目指す人に向いています。

スタディングの講座は毎日忙しい人におすすめ

これまでお話いただいた部分と重なる所もあるかと思いますが、スタディングの講座はどういった方におすすめでしょうか?

毎日が忙しい人ですね。

開発当初からの理念として、忙しい人にこそ活躍していただきたいという思いがあります。

忙しくてまとまった時間がなかなか取れない。

費用的にも資格講座のために一年間働かないで学校に通う費用を用意するのが難しい。

そういった方がスタディングを使うことで新しいチャンスを得られて、いろいろ挑戦できると思っております。

あとは学生さんで忙しい方もいますし、そういった方にも使っていただけると思います。

働く方だけではなく、今休業中の方、子育て中の方、思っている以上に忙しい方は数多くいらっしゃいます。

何かをしながらでも勉強ができますので、ぜひそういった方にもお勧めしたいです。

休業中、子育て中の方というのは盲点でした。

合格者の方のお話をお伺いすると、そういった方もよくいらっしゃいますね。

小さいお子さんを寝かしつけながらでも、スタディングならスマホをそばに置いて、動画を見るだけでも勉強ができます。

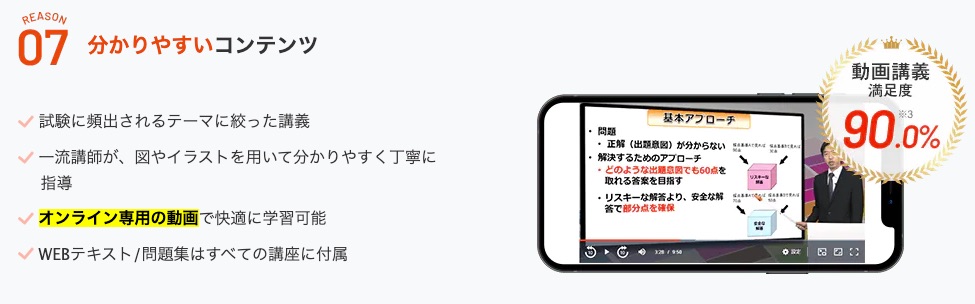

スタディングの動画講義では、従来型の教室で行われる講義のようにテキストを読み上げたり、黒板(ホワイトボード)に図を書きながら、口頭で説明したりといったスタイルの講義を行いません。

スタディングでは、テレビの情報番組のようなスライドを駆使した動画講座を作っていますので、例えば音声を消して画像を見ているだけでも中身の大部分が理解できるように努めています。

何かをしながらでも少し手も取り組めるようにといった、学びやすい講座作りをされているのですね。

反対にスタディングの講座が向いていない人とは?

変な質問かもしれませんが、このような人は向いていないといった方はいらっしゃいますか?

むしろ時間が有り余っている方には向いていませんね。

一年間休業してそれだけやりたいですといった方などです。

例えば学校のようなところに通って、他の受講生の方と机を並べないと勉強する気が起きないという方もいらっしゃるかと思います。

同様に勉強することそのものが目的化してしまっている人、合格しようと思っていない人には正直向いていないと思います。

中には資格を取るというのはあくまで手段であって勉強するのが目的という方もいらっしゃいます。

たとえば法律学をしっかりと勉強したい、その結果として資格が取れればいいですという方も中にはいらっしゃるんですね。

そのような方にとっては、試験に合格できるための必要最小限という範囲では不十分になります。

試験合格という点では不必要なところについても、疑問に思ったり、詳しく知りたくなったりしたら先生に質問してしっかりと説明を受けたいというような学習を求める方はやっぱり従来型の学校のほうがいいと思いますね。

学生のときのように教室で勉強したい方や勉強が目的になっている方には、スタディングは向いていないということですね。

そうですね、そういった方はもう一度大学に通われるということも選択肢になってくると思うのですが、そうすると我々の提供しているサービスとは求められているものが違うように思います。

ありがとうございます。では、次の質問に移らせていただきます。

スタディングのテキストの特徴とは?

(引用元:スタディング公式HP)

スタディングなら、スマホ一台で好きな時間、好きな場所でスマホ一台で学習を進められます。

試験合格のために必要な内容が凝縮されたテキストやAI学習機能により、苦手な問題を効率的を復習できるのも特徴です。

スタディングならスマホのみで学習でき、AIが苦手な点を教えてくれる

最初にお伺いした強みと重なる部分もあるかと思うのですが、他の会社さんのスクールと比較したときの強みやおすすめポイントを教えていただけますか?

最初に述べたことの繰り返しにはなりますが、スタディングでは、スマホ一つでいつでもどこでも、とにかく画面の順番に従って最適な順番、タイミングで学習を行うことができます。

そして、過去の受講生の分も含め多くの学習データを活用したサービスを提供しております。

その一つに「AI学習機能」があります。

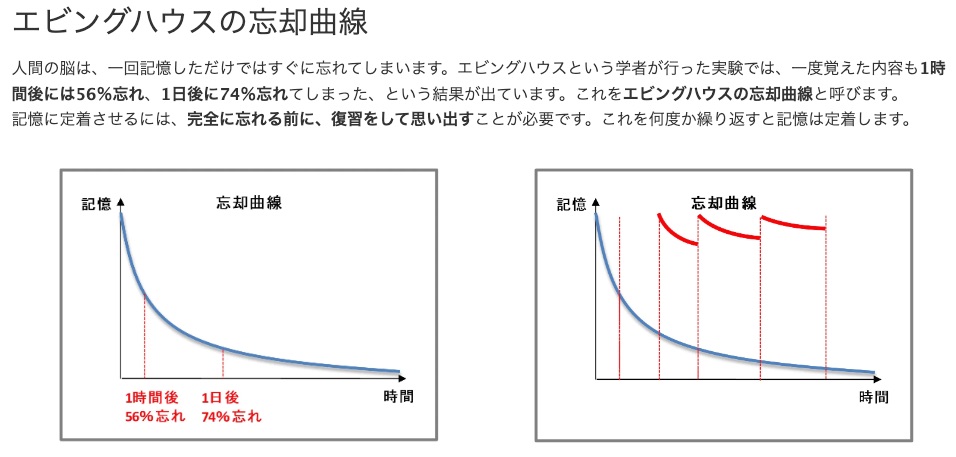

AIがいつどのタイミングでどの問題を復習すべきかということを、その人の学習の履歴を踏まえてサジェスチョンしていきます。

効率よく学習できるというのがスタディングの特徴だと思います。

AIというのはすごいですね。

学習ペースや、どの問題をやった方がいいのかを教えてくれるんですね。

そうですね、問題を解いているときに自信をもって解いた問題なのか、たまたま当たった問題なのか、あるいは間違えた問題なのか、どのくらい間違えているのかなどによって、次の日に復習すべき問題が自動的に復習候補として出てきますね。

そういったものを参考にしながらやっていくと、効率よく、完全に忘れてしまう前に、忘れかけたかなというタイミングで復習が入るので、記憶定着がよくなります。

(引用元:スタディング公式HP)

自信をもって問題に答えたのかどうかというところは、どのように判断をしているのでしょうか?

問題に答えるときに自信があったら押すマークがありまして、理解度を判断しています。

正当した後に難しかったか簡単だったかを答えるんですね。

たまたま正解したな、ぼんやり覚えていたなというときはチェックすると、そのようにAIが理解度を加味した最適な復習間隔を提案します。

なんとなく答えて正解したから、「難しかった」を選んだり、覚えて正解したので「簡単」というふうにチェックしていくと、同じ正解でも、理解度に応じて次の復習を出すタイミングが変わってきます。

少し漠然とした言い方になりますが、AIを活用して、受講生一人一人の学習進捗や理解度、得意不得意に考慮し、その人にとって最も学習効率が高くなるように学習をサポートしているようになりたいと思っております。

→効果的に学習を進めるためのスタディングメソッドの詳細はこちら

スタディングと他社のテキストの違いとは?

熱心に学習される方の中には、学習していて少しでも疑問に思ったことや気になったことについて、細かなことであっても全てが載っているテキストを求める方もいらっしゃいます。

他社様の中には、そうしたニーズに応えるために、しっかり作りこまれた情報量が多いテキストを用意されているところもございます。

そうした会社様の講座ではテキストの冊数も多いですし、テキストの中身も詳細です。

受講を検討されている方の中には、数社のパンフレットやWEBサイト等で各社のテキストのサンプルを読み比べるとこちらの方が豪華で力強く、合格しそうだと思うかもしれません。

ですが、試験対策という観点からは、いかに詳細な内容がテキストに盛り込まれていても、試験の当日までに消化できたものだけが自分の血肉というか力になるわけです。

消化しきれないような情報量をテキストに盛り込むことは短期合格を目指す上で本当に適切なのか、という思いがあります。

そのため弊社としては、試験に合格するという点で適切に食消化しきれる量というのを目指して作っています。

その結果、一見スタディングのテキストは物足りなさそうに見えるかもしれません。

ただ、しっかりとやって消化していれば合格できる内容になっていますので、本当に学びきれるのか、学びやすくてわかりやすいのか、続けられるのかというところで見ていただきたいと思います。

少しだけ補足ですが、他社さんですと鈴木が申し上げた通り十分量以上の教材や学校的な仕組みで受講生の方の安心をサポートされているかと思います。

ですので、学校的なものがすごく好きな方でしたら、他社さんの方がなじみやすいのかなと思いますね。

一方、我々としては資格合格のためのパートナーとして、横にいる存在になりたいと思っています。

主役は受験される方、資格を取得する方を応援するための機能を用意していくというのが我々のスタンスであり、他社さんとの違いであるかと考えています。

社会人などで忙しい方にしっかりと寄り添って一緒に勉強するパートナーとしては我々が選ばれたいなと思っています。

パートナーとして一緒に進めていくために、学習を進めやすい量、AIで学習支援を行っていくというところでしょうか。

「忙しい方が学習しやすいように」というところが強みなんですね。

そうですね、たまに「私は働いていませんがスタディングは受けてはいけないのですか」というお問い合わせをいただくのですが、働いてない方も受けていただいて構わないですとお答えしています。

忙しい人でも続けられる講座というのは、時間に余裕のある方はなおさら続けられると思いますので。

朝専用コーヒーを朝しか飲んではいけないわけではないのと同じです(笑)

どんな状況であっても好きに受講していただけるということですね。

合格者の方はスタディングが用意している教材を全て完璧にやり切っているのでしょうか?

また、合格されている方の消化率はどうなのでしょうか?

合格されている方も全ての内容を完全にやり切っている方ばかりではないかと思います。

あとは、それ以外の学習方法としては、他社さんというか市販の教材を自分のやりたいように合わせてちょっと足したりという方はいらっしゃるかなと思います。

そういった方の勉強量というのは、その部分に関しては正確には把握はできないのですが、勉強仲間でそこを投稿していただくこともあり、動向はある程度は把握できていますね。

そういった方でもスタディングは組み合わせはしやすいですし、価格は安いですし、元が柱としてとてもシンプルに作られていますので、そこの知識が足りないとなったら専門の問題集を足している方は結構SNSではよく見かけるかなと思います。

学んで合格を目指すために必要なところを押さえる所でスタディングの講座を使っていただいて、プラスで、例えば自分は過去問をやろうでしたり、この分野苦手だなというところで、何か本屋さんで教材を買ったりなどで補いながら進める方がいらっしゃるということですね。

そうですね、スタディングだけで受かる方も一定数いらっしゃいますし、必要に応じて追加されて学習される方もいるということかなと思います。

ありがとうございます。

なぜスタディングの教材にはテキスト(冊子)は含まれていないのか?

スタディングは、教材の中にテキスト(冊子)が含まれていない完全オンラインが強みだと思いますが、その理由を教えていただけますか。

もし意地悪な質問に聞こえたら申し訳ないのですが、「試験勉強する中で冊子は本当に不要なのか?」ということについてお聞きしたいです。

冊子は基本的には講座の中に入ってないのですが、別売りのオプションで買うこともはできます。

また、全部の科目や単元の冊子はいらないけれども、どうしてもこの科目のこの単元は苦手だから書き込みをしていつも持ち歩きたいという方や、手を動かして覚えたいという方はそのテキストの部分をプリントアウトすることもできます。

ダウンロードもできますし、印刷も自由にできますので、そういった形でのご対応いただけるのではないかと思います。

オプションではなく元からついている講座、学生さん向けの公務員講座などは最初からついていますので、そこはユーザーさんに本当に必要なものを基本教材に入れているという形です。

ありがとうございます。

本当に一貫して必要なものだけを押さえてお届けするということですね。そしてその中でアウトプットが重要だと。

スタディングが合格率を発表せずに、合格者数・合格者の声を発表する理由とは?

(引用元:スタディング公式HP)

次の質問ですが、講座を受講された方の中で、合格率を知りたい方も中にはいると思います。

スタディングでは合格者数や合格者の声を発表することに重きを置かれていると思うのですが、合格率を発表されていない理由をお聞かせいただけますか?

合格率というのは結局のところ、合格者を何の数で割るかで意味合いが大きく異なってきます。

しかしながら、現状では何で割るかの数について統一的な基準がないように思います。

例えば、講座受講生にアンケートを取って、受験結果について回答いただく場合でも、アンケートに答えていただく方の多くは合格した方です。

不合格になった方は回答は差し控える方が多くなります。

その結果、合格率は実際よりも高くなると思います。

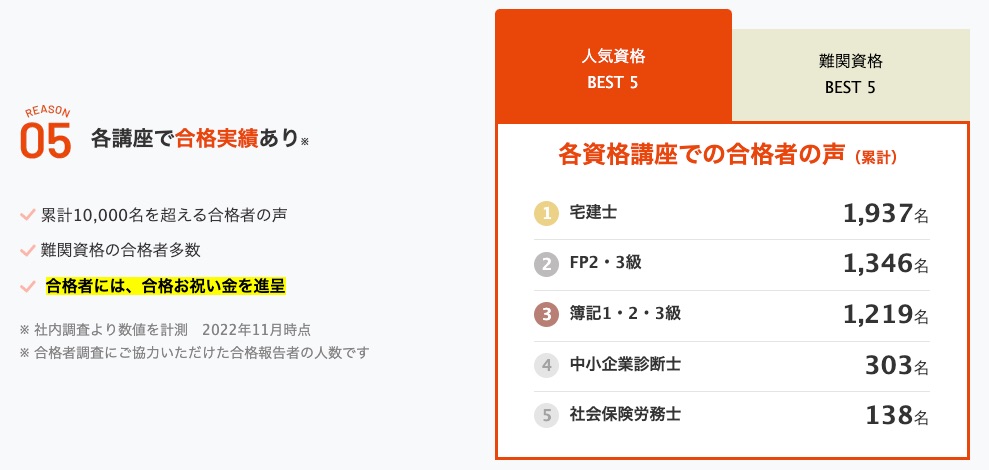

そのため、スタディングでは「率」ではなく、合格体験記をいただいている数、つまり実際その年に寄せられた数を持って合格者数として公表させていただいております。

ありがとうございます。

正確な情報を伝えるために合格者数、合格体験記を公表されているということですね。

私も合格者の声を拝見させていただきましたが、実際に合格した人の声をみてみると、参考になる点は多くありますね。

スタディングで学習している時に、迷ったらどうすればいいの?

スタディングでは、担当の講師の方に質問をする機能はないのかなと思うのですが、学習で悩んだり迷ってどうしようかと思った際に、どのように学習を進めていけばいいのでしょうか?

基本的には今はネットで検索できる時代ですので、検索していただければ大概の質問の答えは見つけられるかと思います。

ただ、質問をしたいというニーズはやはり強いですので、弊社のほうでもいくつか新しいサービスを提供しています。

一つは誰もが使えるものとして、AI検索があります。

まずは弊社の中のコンテンツをかなり調べやすいようにしています。

テキストや問題の解説を含めて、AI機能の検索によって、完全に一致したことだけではなく、おそらくこのようなことが聞きたいのだろうなという必要なことを探し当てる機能を実装しています。

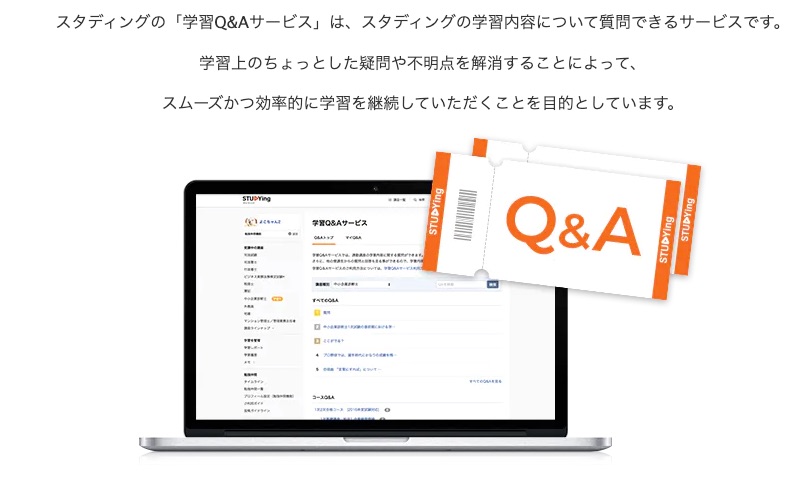

もう一つが、今各講座で順次展開していることとして、Q&Aサービスがあります。

(引用元:スタディング公式HP)

こちらはオプションでチケットを別で買わなければならない講座もありますが、徐々にチケット付きの講座も増えてきており、先生に質問できるサービスを始めています。

オンライン上でいつでもどこからでも先生にどんな内容でも質問ができます。

また、弊社ならではのものとして、誰かが質問をすると質問内容が、スタディングの受講生の中で共有されます。

今のところ、有料講座の受講生に限られるのですが、それに対する先生からの回答も共有されます。

これの何が良いかといいますと、自分が疑問に思うことはほかの人が疑問に思っていたり、あるいはほかの人の疑問を見て、なるほど確かに自分はよく考えなかったけれども、そのような質問もあるのかと理解を深めることもできます。

そういった他の受講生の筆問と講師からの回答を見ることはすごく勉強になります。

受講生からの質問と講師の回答のやり取りはデータとして蓄積されていきスタディングの受講生の間で共有されます。

そうすると、自分が質問したかった内容はすでにほかの受講生が質問していて、必要な回答が講師からあるので、それを見れば、質問しなくても勉強をすることもできますよね。

こちらも近いうちに全講座に広げていきたいと思っています。

(上記のリンク先より、各資格のQ&Aサービスの詳細を確認できます。)

質問機能を通して、他の方の質問も知識として得ることができるということですね。

例えばなのですが、去年質問したものも見られるということなのでしょうか?

そうですね。

単元ごとに質問と回答を整理して表示できるようになったりと改良を加えてさらに使いやすいものにしております。

質問する必要がないという言い方が正しいかは分かりませんが、気になったことも辞書を引くように調べることができるということですね。

過去の質問をアーカイブで見て、こういったことだったんだと自身で理解できるようにサポートする仕組みですね。

先生への質問は大きく分けて三つあります。

一つがテキストに書いてあることの確認、二つ目が他の人も聞いているようなこと、三つ目は個人的なことを聞いてほしいといったものです。

先生がその場にいなくてもオンラインで解決できるようなサポートとして、実現できるようにするというのが我々としてのやり方なのかなと思っています。

一つ目と二つ目は先ほどお伝えしたAI検索やQ&Aサービスにて解消できるかと思います。

また、三つ目の「個人的なことを聞いてほしい」というものに関しては、公務員講座などでコーチングというものを設けています。

本当に個人的な悩みだったり、どのように進路をとればいいのかという悩みだったりしますので、そういったことに関してはマンツーマンで回答できるような仕組みを作ってフォローをしております。

ありがとうございます。

公務員のコーチングというところで、その個人的な質問は共有されるものとは別に聞いてもらえるんですね。

スタディング公務員講座の開発担当である澤田さんにもインタビューにお答えいただきました。

・公務員試験に合格するためのポイント

・オンライン講座でどのようにESや面接対策を行うのか

・一人ひとりに担任が付く「コーチングサポートサービス」の詳細

などについて詳しく教えていただきました。

スタディングの人気講座・新講座について

スタディングでは、簿記や宅建などの受講者数が多く、中小企業診断士講座のシェアが大きいようです。

また、IT系講座の受講者数も増えており、2022年11月にはITストラテジスト講座が開講されました。

スタディングの講座の人気講座・受講者数が多い講座とは?

スタディングの講座の中で、人気のものや受講者数の多いものはどちらの講座でしょうか。

やはり受講者数は受験者数に比例するのかなというところもあります。

簿記講座や宅建士に関してもやはり受験者数はすごく多いので、そういった講座に関しては受講者数も多いです。

あとは受験者数はそれほど多くはないけれど、我々のシェアが大きい、人気が特に高いのは、一番は中小企業診断士です。

やはり、中小企業診断士からスタートして、代表が講師を務めているところもありますので、ここに関しては特に高い評価をいただいているかなと思います。

社労士や建築士は開講から間もないのですが、急速に受講者が増えています。

講師がすごく評判であったり、今までにないようなシステムで提供したりできているというところで高い評価をいただいているかなと思います。

あとはIT系ですかね。

ITパスポートや基本情報技術者や応用情報技術者といったIT系の講座がやはり最近受講生が多いです。

個人での申し込みも多いのですが、法人の方から、会社の単位で大手企業様がまとめて会社としてDXを推進するという意味でスタディングの講座を受講される方が多いですね。

最近では官公庁などからの引き合いもありますね。

規模の大きい金融機関などが、かなりの数で受講されているということで、そのときもやはり忙しい会社員の方がいつでもどこでも勉強できるとなると、学習プラットフォームでスマホでいつでもできるスタディングかなと思います。

スタディングは途中で勉強を止めてもまた再開すると以前のところから続けてできますので。

スタディングの新講座と開発予定について

次に、30講座ほど開講されているということですが、今後何か講座を新しく開講されたりだとか、そういったご予定はありますか?

2022年11月末にITストラテジスト講座が開講し、31講座になりました。

明確に今どの講座を増やしますとはいえないのですが、需要の多いカテゴリー、資格を中心に、今後も増えていく予定でおります。

(引用元:スタディング公式HP)

講座は今後も増やしていく予定はあるということですね。

せっかく新しい講座についてもお伺いしましたので、ITストラテジストの講座についてなにかポイントがありましたら教えていただけますか?

今、企業の大小問わず日本中でDXのために、経営とITの両方がわかる人材が求められています。

ITストラテジストを担当している渋屋先生はSIerご出身の情報処理技術者であり、中小企業診断士もお持ちの、経営支援や企業研修を行っているIT、経営の両方に明るい方です。

実はスタディングの中小企業診断士講座の制作にも携わっていただいた方で、ご自身も中小企業診断士の資格もお持ちで、経営の知識もおありです。

もちろんITストラテジストだけ取得されても十分活躍できるのですが、中小企業診断士をお持ちの方でさらにITストラテジストを持っている方も結構いらっしゃいます。

そういった一つの資格だけではなく、シナジーを生み出すような講座を展開できたのがよかったのかなと思います。

実際に開講後、多くの中小企業診断士を合格された方がITストラテジスト講座を始められています。

嬉しいことにスタディングはある一つの資格を取ったらおしまいではなく、ある一つの講座を取ったらそのあと、別のスタディングの講座を取ってらっしゃる方も多くいらっしゃいます。

自分のキャリアプランを考えている時に、一個の資格ではなく資格を取ることを通じてどうスキルアップをしていくのかということを考えたときに、複数取る方が多くいらっしゃるということだと考えております。

それはやはり受講生の満足度が高いからこそですね。

そうですね、ありがたいことです。

スタディングでダブルライセンスを目指す方はどのような資格を取得する?

中小企業診断士を取った後に社労士を取られるなど、このようにダブルライセンスで資格を取られるといったパターンはありますか?

多いのは診断士からIT系や診断士と会計系など、ビジネス系の組み合わせですね。

中小企業診断士は独占業務を持たない分、幅広い分野で活躍することができます。

その中で、どういったところで強みを持つのかというところを考えた時に、ITだったり会計だったりを選ばれるのかなと思います。

あとは不動産系ですと、お互い資格同士が密接に関係していますので、複数取っていかれる方が多いかなと思いますし、法律系でステップアップしていくことを目指している方もいらっしゃいます。

また、例えば税理士などの士業の方がビジネス実務法務や個人情報保護士などを受けられて、ビジネスに関連する法規を学ぶために資格取得されるパターンもあります。

皆さん結構、多岐にわたっていらっしゃるんですね。

そもそも学ぶ意欲がないと資格を取ろうと思わないと思うのですが、さらにレベルアップを目指される方が多いのですね。ありがとうございます。

スタディングの講座を始めるのにおすすめの時期はある?クーポンや割引情報について

ホームページを拝見しますとキャンペーンや割引があると思います。

例えば11月ならこれ、12月ならこれといったものがあると思いますが、「どのタイミングで申し込むのがお得」、「勉強を進めるならこのタイミングがいい」、といったおすすめの時期などはありますか?

キャンペーンに関しては、勉強の始め時にキャンペーンを打っていることが多いので、各講座ごとに利用していただくのが良いと思います。

それ以外に学生さんですと学割が使えたり、個々のユーザーさんに合わせた形の企画もあります。

いろいろと情報はマイナビ資格さんなどに載っていますので、情報を仕入れていただいて、その上で選んでいただくのがいいのかなと思います。

あとはスタディング全体でお祭りのような大きなキャンペーンを打ったりすることもありますので、そういった際を活用していただくといいと思います。

ただ個人的には思い立った時に始めていただくのが一番いいのではないかと思いますね。

オンライン講座の良い点と悪い点、表裏一体になるのですが、いつからでも始められますが他方で始めるまでの踏ん切りがつきにくいところがあります。

教室型の講座だと4月生は4月何日から講座が開講しますので、そのタイミングで講座を申し込まれて学習をスタートされる方が多いと思います。

先ほど小林の説明にもありましたように、この試験ならこのタイミングで始めてほしいな、あるいはそろそろ皆さん腰を上げましょうかというタイミングで、それを応援するという意味でキャンペーンを講座によって適宜設けております。

キャンペーンのタイミングで始めると金銭的にはお得かもしれません。

時は金なりという格言ではないですけども、確かにキャンペーンをしますと数千円、場合によっては数万円お安くなるかもしれません。

ただ、あくまで弊社としてはもともと受講料を安く設定していますので、キャンペーンを利用しないでお申し込みいただいても、一般的な講座よりも受講料を大幅に抑えることができます。

ですから、できればキャンペーンを待たずに、今勉強したいな、というタイミングで講座をお申し込みいただき学習をスタートしていただくのがよろしいかと思います。

やはり自分のタイミングで勉強を始めると、続くというのがあります。

勉強で一番大事なのは最後まで続けられるということです。

今始めたいなというときに始めるのが学習初期の習慣化が身に付きやすくて、最終的には最後まで学習が継続しますので、試験に早く合格できるということに繋がります。

試験に早く合格することが、最大の価値ではないかと思います。

いつ買ったら得なのか、今買ったら損なのかということは考えずに、今勉強できると思ったら、今申し込むのが一番です。

ありがとうございます。お二人の意見が完全に一致で、やりたいときに申し込むのが一番いいということですね。

申し込んだ日から始められるというのはかなりありがたいですね。

申し込みから時間が空いてしまいますと、意欲もそがれてしまいますしね。

スタディングの今後と難関資格取得を目指す方へのメッセージ

受講生が「最後まで学習を続けられる」ように取り組まれていることを教えていただきました。

また、お二人から難関資格合格を目指す方に向けたメッセージをいただきました。

スタディングの今後の課題やサービスをより良くするために取り組んでいることとは?

今後の課題や良いサービスにするために取り組まれている点を教えていただけますか?

今後の課題としては、やはりいかに続けられるかというところで、弊社では今、受講生の学習データをより詳細に分析できないかなと思っています。

一部の講座では日頃の学習が試験の本番でどれだけ得点になるのかという、AI実力スコアというものが始まっていますけども、それをもっと多くの講座に展開していきたいなと思っています。

どのようなサービスかといいますと、今日勉強した内容が試験の本番でいうと何点分の上昇に当たるのかということがAI実力スコアだと出るんです。

これを導入しているのが例えば中小企業診断士や社会保険労働士、あとはITパスポート、基本情報技術者、応用情報技術者といった講座でサービスインしているのですが、先に導入した講座では大変評判がいいんです。

今日やった内容の結果でその科目で何点上がるのか、たとえばそれが一点二点といった小さな科目の点数かもしれませんが、そういったちりも積もればで上がっていった結果、合計点で合格ラインを超えているんだ、あるいは超えていないけれどどの科目で何点上がれば合格点を超えるんだという風に、勉強のやり方が違ってくると思います。

その積み重ねが、モチベーションになるんですね。

弊社が一番拘っているのはいかに最後まで学習を継続していただくか、最後まで続けられる学習のコンテンツでありたいと思っていますので、そのためにどうやって受講生のモチベーションを上げるのかということを深堀しています。

より受講生のモチベーションの上がる仕組みというものをどんどん開発して、取り入れていきたいと思っています。

楽しみですね。

それで勉強ができて試験にも合格できるのなら、受講生にとっては最高の教材ですね。

弊社としましてはすべての講座でNO1を目指していくというのが当然の責務かなと思っていますので、

まず続けていただくという鈴木が今申し上げたところに関して、例えばマーケティング面でのプロモーションや施策といったところも、続けやすくするためにどうするべきなのかという視点で施策開発を行っています。

誰かと一緒にやった方がより続けられるのであればそれを後押しするような施策をしたり、例えばアプリを開発していって、アプリからどんどん続けられるようにレコメンドしたり、そういったものを考えています。

続けられるための仕組み作りは、中身の教材もそうですし、周りのUIなどの施策面という点でも後押しできるようにしています。

ありがとうございます。

今日は本当にたくさんのことをお聞かせいただきました。

これから試験勉強をされる方へのメッセージ

では最後に、これから試験の合格を目指している方、講座の受講を検討されている方に対して御社のアピールや伝えたいことがあれば最後に教えていただけますか。

そうですね、色々とお話させていただきましたが、まずは無料でお試しいただけますので、登録していただいて講座の中を見ていただいて、体験していただくのがおすすめです。

あとは勉強仲間機能も無料で使えますので、他の方がどういう勉強をしているのかでしたりスタディングというコミュニティの雰囲気を見ていただきたい。

まずは無料登録していただくところから、気軽に試していただければと思います。

費用は一切かかりませんので。

ありがとうございます。

まずは無料で試して、感じていただくのところからということですね。

今小林が申し上げたように、体験を通じて、学びやすい、わかりやすく続けやすい講座はどれなんだというところで選んでいただきたいと思います。

皆さん講座を他社さんも含めて検討されるときに、最初はやってやるぞという気合が入ってますので盛りだくさんのものを選びますよね。

分厚いテキストでカラフルでいろんな副教材があって、講義時間のボリュームもいっぱいあって、知りたいことがなんでも載っている百科事典のようなテキスト、というものにおそらく惹かれると思うんですね。

ですが、果たしてそれは最後まで勉強しきれますかということを考えたときに、本当に学びやすくわかりやすく続けやすい講座なのかという点で選択してみるといいのではないでしょうか。

最近タイパ(タイムパフォーマンス)とよく言われてると思うのですが、タイパがいいのは間違いなく弊社だと思いますね。倍速で視聴できたりもします。

メッセージありがとうございます。

「学習を続けやすい講座はなんなのか?」というところから選んで欲しいということと、スタディングはタイムパフォーマンス抜群の講座ということですね。

今日はお忙しいところ、お時間をいただきありがとうございました。

こちらこそ、本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

スタディング:インタビューまとめ

今回はスタディングの鈴木さんと小林さんにたくさんのお話をお伺いすることができました。

ポイントはたくさんありましたが、試験に合格するためは「問題を解く」のが重要というのが心に残っています。

料金を抑えながらも、ただ安いだけでなく、質が高い講座を提供できる理由や、忙しい人が活躍するための「学びやすく、わかりやすく、続けやすい」講座に込めた思いが伝わったのではないのでしょうか?

スタディングが気になった方は、ぜひ公式HPをご覧ください。