先端半導体技術および回路に関するに国際学会「VLSIシンポジウム2025(2025 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits)」が6月8日~12日にかけて京都で開催される。

VLSIシンポジウムは1981年以降、京都と米国ハワイ州ホノルルで交互に開催されており、2024年はハワイで開催されたことから今回は京都での開催となる。

今回のテーマは、「Cultivating the VLSI Garden: From Seeds of Innovation to Thriving Growth(VLSIガーデンの育成:革新の種から繁栄する成長へ)」である。

シンポジウム委員会委員長の平木俊郎氏(東京大学)は、「AI技術の発展により、高度な翻訳やQ&A機能、さらには完全自律走行タクシーが誰にでも利用できるようになりつつある。半導体の需要がかつてない規模で拡大し続けている一方で、AI処理に必要な消費電力は増加の一途をたどっており、従来の微細化の延長だけでは 半導体の進化は難くなってきている。その解決のため、3次元集積化、新しい材料やアーキテ クチャなど、次なる進化につながる技術や回路の開拓が進められています。本シンポジウムが、近未来に花開く技術の種を発見する一助となれば幸いである」と述べている。

応募件数は898件、最多は中国の298件、アジア勢が7割超

VLSIシンポジウムへの論文投稿数は、2023年までは500~600件程であったが、昨年は897件に急増し、一時的な現象との見方があったが、今回も昨年同様に898件の応募があった。中国勢からの大量の応募によるところが大きい。

採択件数は250件で、採択率は28%と狭き門だった。このほか、Late News Paper(一般締め切り後に応募された緊急性の高い論文)として23件の応募があり1件だけ採択された。

最多投稿は中国(香港・マカオを含む)の298件(昨年は237件)で、応募論文の1/3が中国からの論文で占められた。次いで韓国の174件(昨年187件)、米州(米国およびカナダ)の161件(昨年167件)、欧州87件(昨年106件)、台湾104件(昨年103件)、日本46件(昨年42件)、シンガポール34件(昨年39件)、インド13件(昨年9件)となっている。

中国勢の応募件数は2021年以降5年にわたって増加を続けている点が注目されるなど、アジアからの論文数が全体の7割以上を占めた。しかし、今回のシンポジウムは日本で開催されるにもかかわらず、日本からの応募は40件台にとどまってしまっている。1981年以降、長年にわたって日米の論文が中心となってきた国際会議であるが、昨今は様変わりした感がある。

採択論文数トップは米州の56件、採択率トップは日本の48%

総採択論文数は251件を地域・国別でみると、米州が最多の56件で採択率は35%、次いで韓国の55件で採択率32%、その後は中国50件(採択率17%)、欧州36件(同41%)、台湾23件(同22%)、日本22件(同48%)、シンガポール9件(同26%)と続いており、韓国、中国、台湾といったアジア勢が存在感を見せるようになっている。

中でも中国勢の論文は近年、量とともに質も向上しており、採択件数も増え続けている。VLSI委員会は「日本は論文投稿数は多くないが一定の質を維持しており、全体平均をはるかに上回る採択率を保っている」と説明している。ただし、中国では研究のすそ野が広がりを見せており、毎年応募件数が増加し、採択件数も増えてきているのに対して、日本では先端半導体を研究する大学や企業の数が数えられるほどに減少している点が懸念される。

4名が登壇する基調講演

今回の基調講演は、「DRAM技術革新」「生成AI:半導体設計技術」「エッジAI革命」に関して、 当該分野を代表する4名の方が半導体技術の将来について講演する。

- 「Driving Innovation in DRAM Technology : Towards a Sustainable Future(DRAM技術の革新を推進:持続可能な将来に向けて)」:Seon-Yong Cha、Head of R&D、SK hynix(韓国)

- 「Innovate VLSI for AI Growth(AI成長のためのVLSI革新)」:John Chen、Corporate Vice President of Technology and Foundry Management、NVIDIA(米国)

- 「Enabling Generative AI : Innovations and Challenges in Semiconductor Design Technologies(生成AIの実現:半導体設計技術における革新と課題)」:Kou-Hung Lawrence Loh、Corporate Senior Vice President、MediaTek(台湾)/President、MediaTek USA(米国)

- 「The evolution of edge AI : conte、xtual awareness and generative intelligence(エッジAI革命:コンテクスト認識と生成知能)」:Alessandro Cremonesi、Executive Vice President、Chief Innovation Officer、General Manager of System Research and Applications、STMicroelectronics(スイス)

フォーカスセッションとワークショップ

デバイス・プロセステクノロジーと回路設計の融合をめざすジョイント・フォーカスセッションは、最先端のデバイス技術と回路設計の協調を目指した以下のようなセッションが予定されている。

- DTCO and Design Enablement(設計・製造協調最適化)

- AI and ML Hardware(AI/ML向け回路・実装技術)

- 3D Integration and Photonics(光電融合向け3次元インテグレーション技術)

議論されることの少ない技術分野を集中的に取り上げて深堀するワークショップでは、今年限りのスペシャルワークショップとして「Centennial Anniversary of FET Invention : Past, Present and Future” (FET 100)(FET発明100周年:FETの過去、現在、将来)」が開催されるほか、「AIを活用した半導体製造」「チップレットを用いたヘテロジニアス集積システム」などの7つのワークショップが開催される。

基調・一般講演に先立ち、開催2日目に、以下の2件のテーマに関してShort Courseが終日行われる。

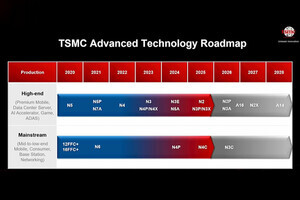

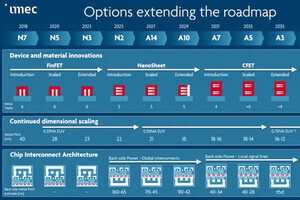

- Key VLSI technologies in the AI era(AI時代における主要なVLSI技術)

AI時代に鍵となる先端ロジック、メモリ、3DインテグレーションなどのVLSI技術について講演が集中的に行われる。先端ロジックトランジスタ、メモリ、プロセス、3Dインテグレーション、イメージセンサ、DTCO/STCOなどのトピックが採り上げられる。

- Circuits and Systems for AI and Computing(AIとコンピューティングのための回路とシステム)

AIとコンピューティングの進化を牽引する回路とシステムの最新技術について講演が行われる。 AIとコンピューティングの最新トレンド、スケーラブル・コンピューティング、効率的なAIアーキテクチャ、そしてそれらを支えるEDA、チップ間送信、シリコンフォトニクス、高速メモリ、ストレージ、電源回路などの技術が取り上げられる。

パネル討論のほか、併催行事も開催

このほか、以下の2件のパネル討論が行われる予定となっている。

- What can semiconductor industry do for greener society?(半導体業界はより環境に優しい社会のために何ができるのか?)

- Practical Circuits & Technology training : Academia vs. Industry – Where Do We Learn the Most?(実践的な回路と技術トレーニング:アカデミア vs. 産業– 最も学べるのはどこか?)

なお、VLSIシンポジウムでは併催行事として、Silicon Nanoelectronics Workshop(6月8-9日、応用物理学会などが主催、有料)、Spintronics Workshop(6月9日、東北大学などが主催、無料)、Semiconductor Forum-Manufacturing Innovation in the AI Era(6月10日、京都府・京都市などが主催、無料)が開催される予定となっている。