過去に第303回や第394回で、デジタル・ツインの話を取り上げたことがある。そこで引き合いに出したボーイング/サーブのT-7Aレッドホーク練習機、あるいはノースロップ・グラマンのB-21レイダー爆撃機は、最初からデジタル・ツインを開発プロセスに組み込んで作業を進めている。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。

-

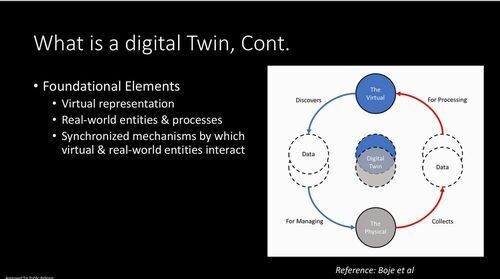

デジタル・ツインでは、コンピュータ上の仮想モデルと現物の間でデータを行き来させながら、開発や熟成を図る(米国防総省が公開しているプレゼンテーション“In Pursuit of a Digital Twin” (John McCrea, Account Manager, Beast Code) より引用

後からデジタル・ツイン施設を新設したF-35

ところが、すでに機体が完成して量産が進んでいる段になってからデジタル・ツインのための新施設を開設する事例がある。F-35である。

2024年12月19日に、アメリカはオハイオ州のライトパターソン空軍基地に、「マイクロエレクトロニクス・デジタル・エンジニアリング・インフラストラクチャ」なる新施設ができると報じられた。7,000万ドルをかけるそうである。

これは、米空軍研究所(AFRL : Air Force Research Laboratory)と、F-35計画を取り仕切っているF-35統合計画室(JPO : Joint Program Office)が共同で取り組んでいる案件。まず、F-35のハードウェアを対象とするデジタル・ツインを構築するとしている。

すでに報じられている通り、F-35はハードウェアもソフトウェアも段階的に改良する前提で計画が動いている。ハードウェアはTR(Technology Refresh)、ソフトウェアはブロックという単位で区切られている。最新版のブロック4ミッション・ソフトウェアは、TR3というハードウェア仕様を持つ機体で走る前提である。

ところが、そのTR3仕様機とブロック4ミッション・ソフトウェアの開発が遅れており、2023年7月から2024年7月まで1年ほど、領収が停止する事態になった。それが日本向けの機体の引き渡しにも影響しているのは御存じの通り。

この、開発・試験が遅延した問題を教訓として、件の新施設を設置する話につながった。

モノを作らないと試験ができない……のでは手間がかかる

すべてメカニカルに動作していた昔の飛行機であれば、その機構の動作が適正かどうかを、実際にモノを作って試すしかなかった。

例えばの話、「普通の腕力で操縦できるつもりで設計したが、実機を作って飛ばしてみたら、どうも操舵が重い」なんてことも、ときには起きる。すると設計を変更して、実機を作って(あるいは既存の試験用機を改造して)、また飛ばしてみる。そしてパイロットからフィードバックを得る。

ところが今は、飛行機でもウェポン・システムでも多くのモノがコンピュータ制御されている。するとコンピュータを動かすためのソフトウェアの開発が、大きな比重を占めることになる。

もちろん、最終的には実機に組み込んで飛ばしてテストしなければならないが、そこに至るまでの前段階では、ソフトウェアを単体でテストすることもできる。さまざまな条件の組み合わせ、つまりテストケースを作成して(実はこれがいちばん大変な仕事だろう)、それを順次、開発中のソフトウェアに与えてやるわけだ。

例えば、「速度○○ノット。高度△△フィート、迎角××度の状態で、こういう操縦操作をしたときに、翼面をどう動かすか」という飛行制御関連の試験があったとする。どう動かすのが適正か、という答えが分かっていれば、その通りのアウトプットが出てくるかどうかを確認できれば用は足りる。

ところが、ハードウェアはどうか。物理的に動くモノが相手であるから、その現物を試作して、実際に動かしてみないと試験にならない。と、これが従来の常識であった。作って、動かしてみて、不具合があれば改設計して、また作って動かしてみる。手間も経費もかかる。

そこに登場するのがデジタル・ツインということになる。過去にも述べたように、コンピュータ上で現物を正確にシミュレートする「双子」を構築して、コンピュータの上で「動かす」。すると、いちいちモノを試作して試験・検証を実施するよりも迅速に作業が進むと期待できるだけでなく、試行錯誤をしやすくなる。

実際、B-21爆撃機の開発では、デジタル・ツイン導入による試行錯誤のやりやすさが、開発を進める上で役に立っているようである。F-35もその後を追うことになった。

もちろん、この仕組みが能書き通りに機能するかどうかは、どれだけ現物に忠実な「双子」を作れるかどうかにかかっている。デジタル・ツインが使い物になるかどうかは、モデリングとシミュレーションのノウハウ次第。

TR3より先にも役に立つのではないか

さしあたり、今はTR3仕様のハードウェアとブロック4ミッション・ソフトウェアの組み合わせを実戦で使えるレベルまで仕上げることが最大の課題であるから、新施設はそのために大車輪で働くこととなろう。

ただしそれで終わりではなく、その後にもこうした施設は役に立つと思われる。TR3ハードウェアが完成すれば、いずれはその次の世代のハードウェアを開発することになるし、ソフトウェアの方は日常的に開発が続いている。

そこで、以前であればハードウェアを試作して試さなければならなかったものがデジタル・ツインで用が足りるとなれば、開発リスクの低減と期間の短縮に役立つのではないか、と期待できよう。

また、現場から不具合の報告が上がってきたときの検証でも、デジタル・ツインは役に立つと考えられる。「こんな使い方をしたら壊れた」とか「こういう条件の下でのみ、おかしな動作をした」とかいう類の話だ。それと同じ条件をデジタル・ツインの上で再現して「動かす」ことで、原因究明の役に立つかも知れない。

-

米海軍では、用済みになった駆逐艦を転用した試験艦「ポール F.フォスター」を用いて、機器類のメンテナンスをCBM(Condition Based Maintenance)化するためにデジタル・ツインを活用する実験を実施している 写真:US Navy

ただ、そういう話になると機体の側に状態監視の機能が欲しくなる。というのは、「こんな使い方」「こういう条件」を正しく再現できなければ検証にならないからだ。

飛行プロファイル、その過程での操縦操作、機体にかかった負荷など、得られる限りの情報をかき集める仕組みを機体に備え付ける。それを取り出してデジタル・ツインにフィードバックすれば、デジタル・ツインの精度改善にもなるだろう。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第5弾『軍用センサー EO/IRセンサーとソナー (わかりやすい防衛テクノロジー) 』が刊行された。