雪国にお住まいの方なら、冬場の道路で融雪剤として塩化ナトリウムや塩化カルシウムを撒く関係で、それがクルマの車体や足回りを傷めることは御存じのことと思う。鉄かアルミ合金かという違いがあるが、飛行機の機体構造も同様に、この手の塩化物を浴びれば傷みやすくなる。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。

海水を浴びる機体は要注意

特にこれが問題になりやすいのが、海水の飛沫を浴びる機会が多い機体。つまり、洋上で低空を飛行する場面が多い哨戒機や哨戒ヘリコプター、そして空母搭載機である。米海軍の空母搭載機のように、「整備するときは格納庫甲板に降ろすが、それ以外は飛行甲板に露天駐機したまま」という運用だと、特に海水の影響を受けやすくなる。

そして極めつけが、海水の飛沫を浴びるどころか、自ら海面にドンブラコと着水してしまう、海上自衛隊のUS-2みたいな飛行艇。着水すれば当然のことながら、機体構造がゴッソリ海水に浸かる。機体構造どころか、エンジンだって海水の飛沫を浴びそうである。

だから、こういう運用環境に置かれる機体は、最初からそのつもりで設計・製造・維持管理しなければならない。といっても、まさか腐食に強いからといって機体構造をステンレス鋼にするわけにもいかない。重くなりすぎてしまうからだ。腐食対策とは別の理由で、ステンレス鋼を使用した機体はあるが。

洋上飛行した機体は水洗い

そこで、洋上飛行を行う機会が多い機体を配備している基地では、任務飛行を終えて戻ってきた機体を水洗いするための施設を備えていることが多い。

といっても相手が大きいから、コイン洗車場みたいに人間が手でノズルを持って水を浴びせる方法では追いつかない。地中に水の配管と上向きのノズルを組み込んでおいて、上に機体が来たところで水を出し、機体の全体にわたって水を浴びせかける。

ときには、門形の構造物を用意して配管とノズルを設置、その中に機体を通すやり方もあるようだ。ただしこの方法では、構造物のサイズが機体の最大高・最大幅を制約してしまう。

もっとも、こういう豪快なことができるのは陸上基地に限られている。空母搭載機ではそういうわけにもいかないが、機体構造の設計や日々の維持管理に際して、もちろん塩害対策・腐食管理が考慮されている。露天駐機している機体が雨に遭えば、よい潮気落としになるかもしれない。

最初から塩害を考慮に入れる

そうなると、塩害対策を考慮に入れた機体の設計・維持管理について、ノウハウを持っているメーカーと持っていないメーカーができる。ノウハウを持っていないメーカーがいきなり艦上機を作ったり、安易に陸上機を洋上運用向けに転用したりすると、機体の寿命が縮むことがあるかもしれない。

米海軍がA-7コルセアIIの後継として、ノースロップが提案した機体の採用を決めたとき、主契約社をノースロップではなくマクドネルダグラスに担当させたのも、その辺の事情が影響している。艦上機を作り慣れているマクドネルダグラスであれば、発着艦のときに機体にかかる負荷や塩害管理について十分な知見を持っているが、ノースロップはそういうわけにいかないだろう、と米海軍は判断したようだ。

そして誕生したのが、おなじみ、F/A-18ホーネットというわけだ。その後の業界再編で、今はボーイングの製品になっているが。

なお、厳密に「洋上の低空を飛ぶ機体」「洋上の低空を飛ばない機体」と分けられればいいが、そうも行かないこともある。例えば、陸軍や空軍のヘリコプターは基本的に陸上で運用するものだが、作戦構想の変化や「統合運用」の掛け声から、もともと陸上で運用していたヘリコプターを海軍のフネに展開させることもある。我が国でも、海上自衛隊のヘリコプター護衛艦に、陸上自衛隊のヘリコプターを降ろしている事例がある。

そうなると、「陸上で運用するから塩害対策は関係ありません」とはいえなくなってくる。結局のところ、どこで運用する機体でも塩害対策は考慮に入れておかなければ、という話になりそうだ。塩害対策を考慮に入れて作った機体を陸上基地に配備して、海と無縁の状態で運用したからといって、特に何かネガがあるわけでもない。

海水に浸かる機会を減らす

海水による機体への悪影響を避けるために、運用面の工夫を凝らすこともある。

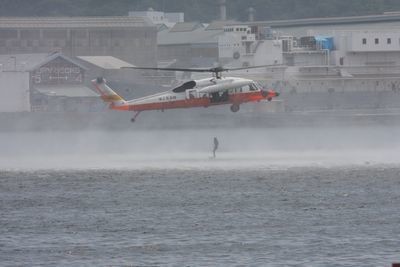

例えば、有事の際に洋上から特殊作戦部隊を投入する任務を担当するヘリコプターの場合。平時から有事と同レベルの訓練を行っていなければ仕事にならない。ところが、その訓練を洋上で行っていると、機体が海水の飛沫を浴びて傷んでしまう。着水しなくても、ダウンウォッシュが海面を叩けば海水の飛沫が舞い上がるからだ。そこで、平時の訓練は海の上ではなくて、淡水湖でやる。これなら海水を浴びずに済む。

似たような話は飛行艇の分野にもある。中国で開発を進めているAG600飛行艇は、離着水に関わる試験を海上ではなく、内陸の淡水湖でやっている。これなら海水で機体を痛めつけることはないからだ。海水だろうが淡水だろうが水に違いはないから、十分な広さがあれば、基本的に同じ内容の試験はできる。

もちろん、どちらにしても「本番」の任務は海の上で行うが、海水に接する機会を減らせば、機体を長く、大事に使うことになるのは間違いないだろう。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、姉妹連載「軍事とIT」が『F-35とステルス技術』として書籍化された。