前回は、F-35について「さほど大きくない機体で、機内にはさまざまな機器や区画がギッチリ詰まっているのに、整備性についても考えられている」という話を書いた。今回は、そのF-35と新幹線電車の共通項という意外な話を。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。

アクセスパネルの止め方が2種類ある

前回、F-35の機首と胴体両側面に電子機器室が設けられている、という話を書いた。これらの位置なら地上に立ったまま、あるいは低い踏台があればアクセスできるから、高所作業は必要ない。その方が整備員にとってみれば楽になるし、事故の可能性を減らせる。戦地に持って行く荷物を減らすことにもなる。

その電子機器室。空力的な観点からいっても、ステルス性を保つ観点からいっても、電子機器室はむき出しというわけに行かない。だから、アクセスパネルを設けて蓋をしてある。

また、前回に取り上げた給油口やスイッチ類も同様で、使わないときはアクセスパネルで蓋をする。このほか、コックピットの左側面には乗降用のラダーが組み込まれていて、これも用がないときには畳んで機内に収容した上で、アクセスパネルで蓋をする。

そのアクセスパネルを子細に観察してみると、面白いことに気付く。単にパネルをネジで固定しているように見えるものと、パネルの周縁部に沿って白っぽい半円形の「なにか」が見えるものと、2種類あるのだ。どうしてこんな違いが生じるのか。

頻繁にアクセスするかどうかで固定方法が違う

実はF-35では、頻繁に開閉する給油口やスイッチ類のアクセスパネル、それとフライトの度に必ず使う乗降用ラダーのアクセスパネルは、ラチェット(止め金具)を回して固定する仕組みになっている。

乗降用ラダーを出し入れする際に観察してみたところ、専用の、棒状の工具をラチェットのところに突っ込んで開閉していた。ステルス性維持のために蓋をして平らにするが、工具を突っ込むと蓋がバネ仕掛けか何かで内側に開く構造になっているようだ。

なお、乗降用ラダーのアクセスパネルには5個のラチェットが付いているが、パネルの裏側では左側の3個と右側の2個がそれぞれ連結棒でつながっていて、連動して動く仕組みのようだ。

一方、レーダー、CNI、電子戦といった機器室のアクセスパネルはネジ止めされており、さらにその上からステルス・コーティングを施してある。給油口やスイッチ類、乗降用ラダーと違い、開閉するのは機器交換のときに限られるからだろう(動作チェックだけなら自己診断システムで用が足りる)。胴体背面のアクセスパネルも同様だ。

つまり、開閉頻度が高いアクセスパネルはラチェット止めにして、簡単に開閉できるようにする。対して、それほど開閉頻度が高くないアクセスパネルはネジ止めにして、ガッチリ固定する。この辺にも、作業性への配慮が見て取れる。

実は、新幹線電車でも同じような事例がある

筆者がこのことに気付いたのは、2016年9月にフォートワースで航空自衛隊向けF-35A初号機のお披露目を取材したとき。実はそれに先立って、同じような手法を取り入れている話を見聞きしていたので、それがヒントになって容易に理解できた。

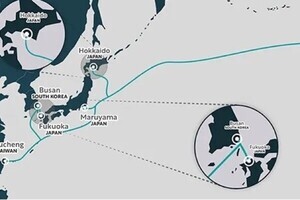

それは何かというと、新幹線電車の床下機器側面をカバーしている側カウル。ただしすべての車両ではなくて、該当するのは500系、700系、N700系(N700A・N700Sを含む)、E7系/W7系である。

この手法を最初に取り入れたのが、JR西日本が開発した500系。500系というと世界最速(デビュー当時)の最高速度・表定速度・平均速度や、外観の格好良さばかりが話題になりやすい。しかし実は、床下機器の配置や艤装方法を一新した、整備性の面で一線を画した存在でもある。

現車を見ていただければお分かりかと思うが、検査や整備のために頻繁に開閉する機器の側面に取り付けられている側カウルは、ラチェット止めだ。一方、それと比べると開閉頻度が低いものは、ボルト止め。工場に入れて全般検査をするときしか外さないようなものは、ボルト止めで脱着に手間がかかっても支障はない。

優れた機能・性能を持つだけでなく、整備性にもきちんと配慮した設計にする。それができてこそ、真の傑作といえるのではないか。陸海空を問わない話である。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。