京都大学(京大)、日本大学(日大)、名古屋大学(名大)、北海道大学(北大)の4者は6月10日、愛媛県大洲市で発見された両生類「オオサンショウウオ」の化石から古代DNAを抽出し、得られたミトコンドリアDNAの部分配列が日本固有種と完全に一致すること、放射性炭素年代測定によりこの化石が約4100~3500年前のものであることが判明したと共同で発表した。

さらに、現在の四国ではオオサンショウウオの日本固有種の個体群がわずかに確認されているものの、遺伝的特徴から人為移入の可能性があることがわかり、かつて四国西部に野生の個体がいたものの、ごく最近になって絶滅したことがわかったことも併せて発表された。

同成果は、京大大学院 人間・環境学研究科の野田昌裕大学院生、日大 生物資源科学部の岸田拓士教授、名大 宇宙地球環境研究所の北川浩之教授、北大 北方生物圏フィールド科学センターの福山伊吹 日本学術振興会特別研究員(PD)、京大 地球環境学堂の西川完途教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

未知の進化を遂げてきたオオサンショウウオ

オオサンショウウオ属(Andrias)は現存する最大の両生類であり、日本固有種の「A. japonicus」と中国に分布する4種、欧州で発見された化石種「A. scheuchzeri」で構成される。今日のアジアには複数の種が生息している一方、この地域の化石記録は極めて少なく、その進化史は未解明の部分が多い状況だった。

今から70年近く前の1950年代末ごろ、愛媛県大洲市の後期更新統敷水層(12万6000年前から1万1700年前までの後期更新世の地層)から、さまざまな動物化石と共にオオサンショウウオの化石が発見された。しかし当時は、現生種・化石種を含めてたオオサンショウウオの標本や骨学的研究は乏しく、種間の骨格の形態学的特徴に違いがほとんど確認できないこともあり、種レベルでの正確な同定や系統学的位置の解明は困難だった。そこで研究チームは今回、近年注目されている「古代DNA分析」を用い、この課題克服を試みたという。

敷水層から産出したオオサンショウウオ化石は、他の化石種・現生種との比較によりAndrias属の一種と同定された。次に、化石から得られたミトコンドリアDNAの部分配列情報を用いて分子系統解析を実施した結果、日本固有種であるA. japonicusの西日本個体群に属することが判明。この化石は、共に産出したほ乳類化石から後期更新世のものと推定されていたが、今回の研究では放射性炭素年代測定も実施。その結果、約4100~3500年前というより新しい時代の化石であることが明らかにされた。

現在の四国には、A. japonicusの小規模な個体群は生息するものの、遺伝的特徴から人為移入の可能性が指摘されている。その生息域は、今回分析対象となった化石の発見地域から大きく離れた場所だ。今回の結果は、四国西部に野生のA. japonicusがごく最近まで生息し、その後絶滅したことが示唆されるとしている。

研究チームによれば、愛媛県の個体群の絶滅要因は定かではないとのこと。しかし近い年代の広島県の洞窟遺跡から、敷水層と同様、多くの魚類やほ乳類の骨と共にオオサンショウウオの骨も発見されており、当時のヒトが同両生類を食料としていた可能性は考えられるという。今回の分析対象のオオサンショウウオ化石には、カットマークや焼痕といったヒトが手を加えた直接的な証拠は確認されなかったが、それでも当時のヒトの活動が愛媛県の個体群の絶滅に影響した可能性もあるとした。

-

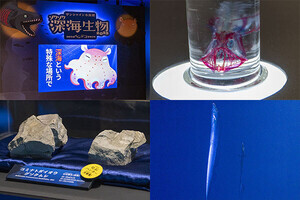

敷水層から産出したオオサンショウウオ化石。大きさや部位の重複から少なくとも4個体分が含まれていると考えられる。(a~e)胴椎。(f)右頭頂骨片。(g)右副蝶形骨片。(h~j)左歯骨片(下顎)(出所:共同プレスリリースPDF)

今回の研究では、化石の形態比較、放射性炭素年代測定、古代DNA分析という統合的アプローチにより、愛媛県大洲市の後期更新統敷水層から発見されたオオサンショウウオ化石の全貌が解明された。古代DNA研究の多くは人類を含むほ乳類に関するものであり、両生類を対象とした事例は極めて少ないため、今回の成果はこの分野においても重要といえるとした。加えて、今回の研究で日本固有種のオオサンショウウオがかつてはより広範囲に分布し、一部地域の個体群が絶滅していた事実が判明した。研究チームはこれを機に、現存する個体群の保全の重要性と早急な対策の必要性を再認識する機会になることを期待するとした。研究チームは今後、他の両生類化石にも今回の研究手法を応用し、知見の拡充に貢献していく方針としている。