情報通信研究機構(NICT)、NTT、東北大学、名古屋大学(名大)の4者は10月15日、これまでコイルなどの補助回路で発生させた外部磁場が必須だった「超伝導磁束量子ビット」において、ゼロ磁場で動作できる新たなタイプの開発に成功したこと、ならびに従来のπ接合を組み込んだ位相量子ビットと比べて360倍のコヒーレンス時間の改善を確認したことを発表した。

同成果は、NICT 未来ICT研究所 小金井フロンティア研究センター 量子ICT研究室の金鮮美主任研究員、同・アシュハブ・サヘル上席研究員、同・仙場浩一上席研究員、同・小金井フロンティア研究センター 超伝導ICT研究室の寺井弘高上席研究員、NTT 物性科学基礎研究所 量子電子物性研究部 超伝導量子回路研究グループの齊藤志郎リーダー、名大大学院 工学研究科の山下太郎准教授(現・東北大大学院 工学研究科 教授)らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の材料科学に関する全般を扱う学術誌「Communications Materials」に掲載された。

量子コンピュータの基礎となる量子ビットには複数の方式があるが、超伝導量子ビットは、量子状態の制御が比較的容易なことを特徴としている。その重要な構成要素である「ジョセフソン接合」(2つの超伝導電極を絶縁体または常伝導金属の薄膜で隔てた構造の接合)は回路に非調和性を与え、これにより量子ビットが動作するが、そのうちの一種で、現在広く使用されている「トランズモン量子ビット」は非調和性が低いため、多数の量子ビットを集積化すると誤動作や周波数衝突と呼ばれる干渉問題が発生しやすくなるなどの課題があることが知られている。

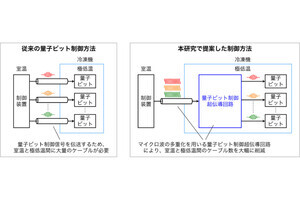

一方、磁束量子ビットはジョセフソン接合を3つ使用するため非調和性が高く、周波数衝突の問題を緩和できることが特徴とされているが、その最適動作のためには、外部コイルで超伝導ループに磁束量子の半分の磁束を与える必要があり、これが外部コイル由来の低周波ノイズの要因となってしまい、各々の量子ビットに磁場印加用コントロールラインが必要となるため、大規模集積化の課題となっていたという。

そうした中、強磁性体を組み込んだジョセフソン接合である「π接合」を磁束量子ビットに組み込む方法を提案したのが、現 東北大の山下教授らだという。π接合は、外部から磁場を印加せずに180度(π)の位相差を生じるため、自発的に最適動作点にバイアスすることが可能になることを特徴としており、これにより外部ノイズを抑え、回路が簡素化され、量子ビットの集積化が容易になることが期待されるとされてきた。そこで研究チームは今回、シリコン基板上に結晶成長させた窒化ニオブを用いた窒化物超伝導量子ビットの技術と、π接合の技術を組み合わせ、π接合を持つ磁束量子ビットを作製することにしたという。

具体的には、パラジウム・ニッケル合金が採用され、窒化ニオブ(NbN)電極上にπ接合が形成されたほか、NICTが開発した窒化アルミニウムをNbNで挟んだ「NbN/AlN/NbNジョセフソン接合」と、NTTが開発した三次元共振器用の磁束量子ビットの最適デザインを組み合わせ、ゼロ磁場で最適動作する新型超伝導磁束量子ビットが作製された。

-

従来型と新型の超伝導磁束量子ビット回路の概念図。(a)従来型磁束量子ビットは、3つのジョセフソン接合(黒のX)を含む超伝導ループで構成され、基底状態|0>と励起状態|1>の重ね合わせ状態で最適動作させるためには、外部磁場の印加が必要。(b)一方、π接合(赤の*)を用いた新型磁束量子ビットでは、外部磁場なしで自発的に最適動作点に達するという (出所:NTT Webサイト)

NTTの長寿命量子ビット測定系を用いた測定の結果、ゼロ磁場が最適動作点であることが確認され、1.45マイクロ秒のコヒーレンス時間が観測されたという。これは、従来のπ接合を組み込んだ位相量子ビットと比べて360倍ほどコヒーレンス時間の改善となるという。また、π接合を持たない従来の磁束量子ビットでは16マイクロ秒のエネルギー緩和時間が得られており、現状のNbN/PdNi/NbN積層構造によるπ接合はコヒーレンス時間の改善という課題があることも示されたという。

-

(a)開発された新型超伝導磁束量子ビットの光学顕微鏡画像。ジョセフソン接合(JJ)、π接合、ビアホール部分が紫、黄、青の擬似カラーで示され、右の回路構成図には、3つのジョセフソン接合(X、紫色)とπ接合(*、黄色)が表示されている。(b)全窒化物超伝導体で構成されたジョセフソン接合の構造。(c)窒化ニオブ(NbN)ベース電極上に形成されたπ接合の構造。(出所:東北大プレスリリースPDF)

なお、今回の成果について研究チームでは、量子ビットを含むさまざまな量子回路の微細化・集積化に重要な技術であり、外部磁場が不要になることで、回路の簡素化や省エネ、コスト削減に貢献すると説明している。今後については、コヒーレンス時間のさらなる延伸、将来的な大規模集積化を見据えた素子特性の均一性の向上を目指し、回路構造や作製プロセスの最適化に取り組み、従来のアルミニウムベース量子ビットの性能を凌駕する量子ハードウェアの新しいプラットフォームの構築を目指すとしている。また、π接合の材料、構造を改良することで、より長いコヒーレンス時間を持ちながらゼロ磁場で動作可能なπ接合磁束量子ビットを開発することができれば、量子コンピュータチップを含むさまざまな量子において必須の構成要素となる可能性があるとしている。