九州大学(九大)、分子科学研究所(分子研)、名古屋大学(名大)、東京大学(東大)の4者は9月10日、室温下でさまざまな分子を識別可能な「量子センシング」手法を分子中の電子スピンを量子ビットとして用いることで実現する手法を提案したことを共同で発表した。

同成果は、九大大学院 工学研究院の山内朗生大学院生、同・楊井伸浩准教授(現・東大大学院 理学系研究科 教授)、分子研 機器センターの浅田瑞枝主任技術員、同・中村敏和チームリーダー、名大大学院 工学研究科のPirillo Jenny特任助教、同・大学 未来社会創造機構脱炭素社会創造センターの土方優特任准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

-

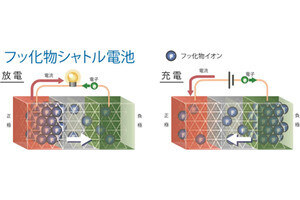

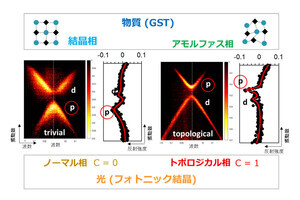

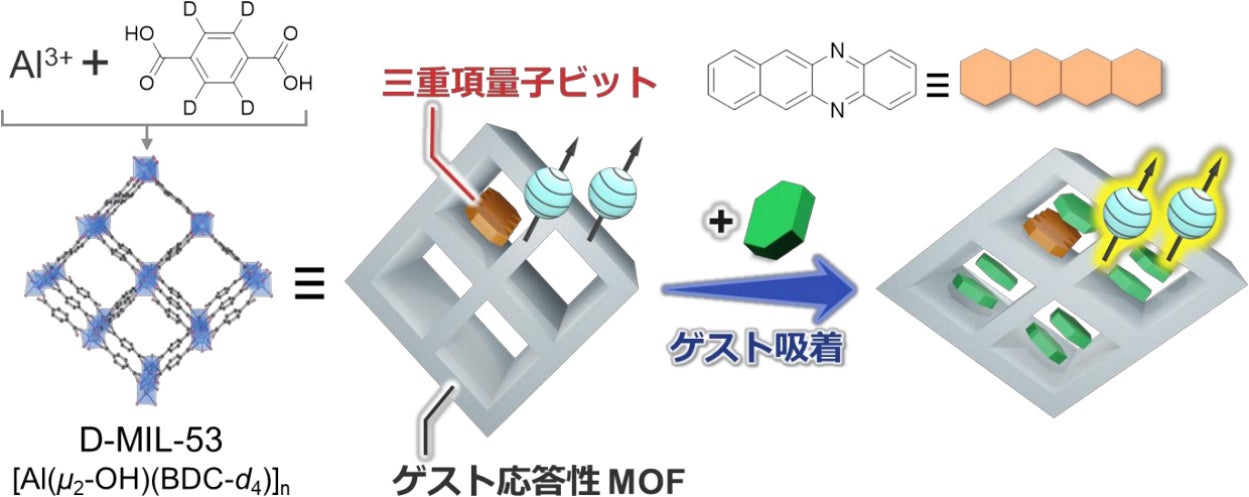

今回の研究の模式図。ゲストの吸着によって構造を変化させるMOF中に分子性三重項量子ビットを導入し、ゲストを吸着させた際の量子重ね合わせ状態の保持時間(T2)の変化を測定するというものだ(出所:九大プレスリリースPDF)

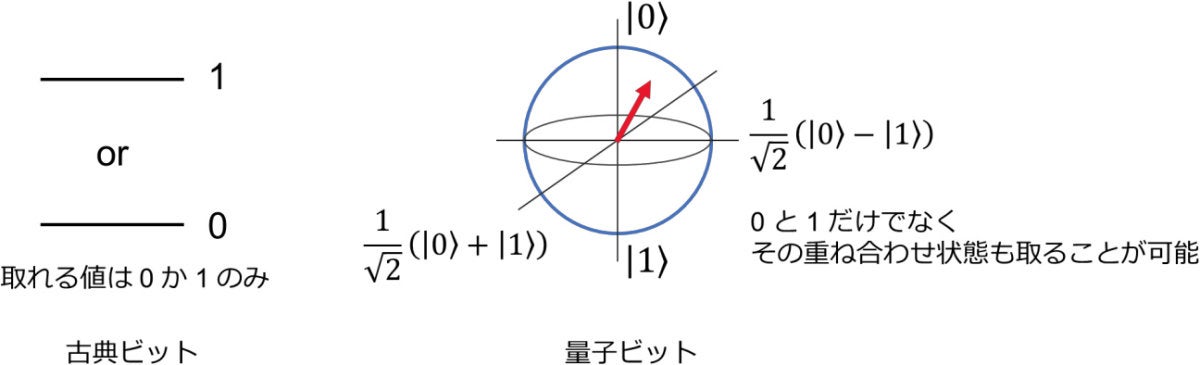

量子コンピューティングにおいて基本的な構成要素となるのが量子ビット。従来の(古典)コンピュータのビットは0か1かのどちらかを扱うが、それらに加え、0と1のどちらでもある重ね合わせの状態も扱えるのが量子ビットである。そして、その量子力学的な性質を利用したセンシング手法が、量子センシングだ。

量子センシングは、特定の量子状態が外部環境に極めて敏感に応答するという優れた点を活かし、従来に比べて高い感度や分解能でのセンシングを実現できるとして期待されている。その代表例の1つが、ダイヤモンド中の「窒素-空孔欠陥中心(NVセンタ)」で、温度や磁場といった物理パラメータを高感度に検出することが可能だ。しかしその一方で、センサ部位がダイヤモンド中の奥深くに存在するため、分子やイオンといった化学種のセンシングが難しく、またその欠陥構造の制御が困難という課題も抱えていた。

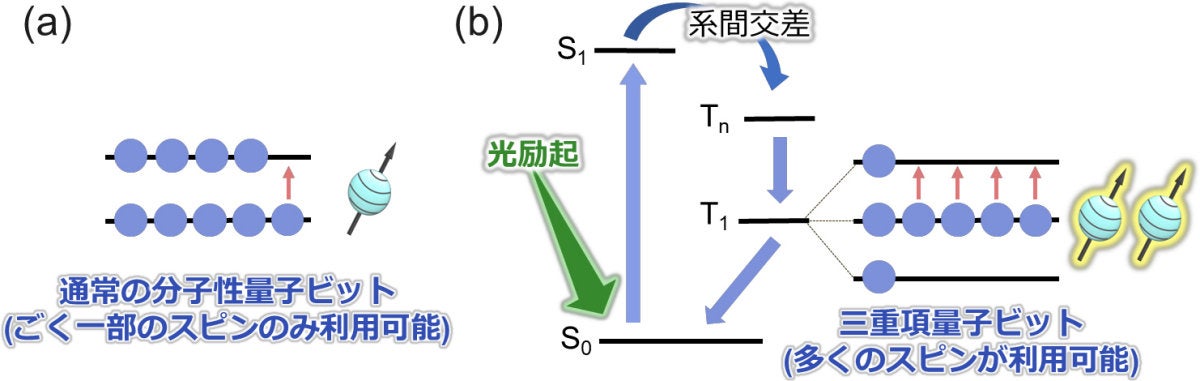

それに対し、分子の電子スピンを用いた「分子性量子ビット」は検出対象の化学種と近接して相互作用でき、化学修飾によって構造を厳密に制御することが可能。ただし、量子ビットとして利用可能なスピンの割合(スピン偏極率)が室温では通常極めて小さい(~0.1%)ため、高いスピン偏極率が得られる極低温下の応用が大半であり、量子ビットを用いて室温でさまざまな化学物質のセンシングが行える手法は開発できていなかったという。

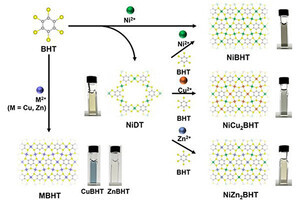

そこで研究チームは今回、室温でも利用可能な分子性量子ビットである「光励起三重項電子スピン」(70~80%程度と多くのスピンが利用可能)と、ナノ多孔性材料の「多孔性金属錯体」(MOF)を用いて、室温下でさまざまな分子を識別するための量子センシング手法の提案を行うことにしたとする。

MOFを用いて室温下において量子センシングを行った研究はこれまでにもあるが、その報告ではスピン偏極していない通常の電子スピンが用いられており、また検出可能な化学種も特定のイオンに限定されていた。それに対し、今回の研究では、光を照射することにより、有機分子の三重項状態に生じるスピン偏極した電子スピンに着目することにしたとする。それをゲスト特異的に柔軟に構造を変化させることが可能なMOFである「MIL-53」中に導入することで、高いスピン偏極率とさまざまなゲストに対する応答を両立することに成功したという。

-

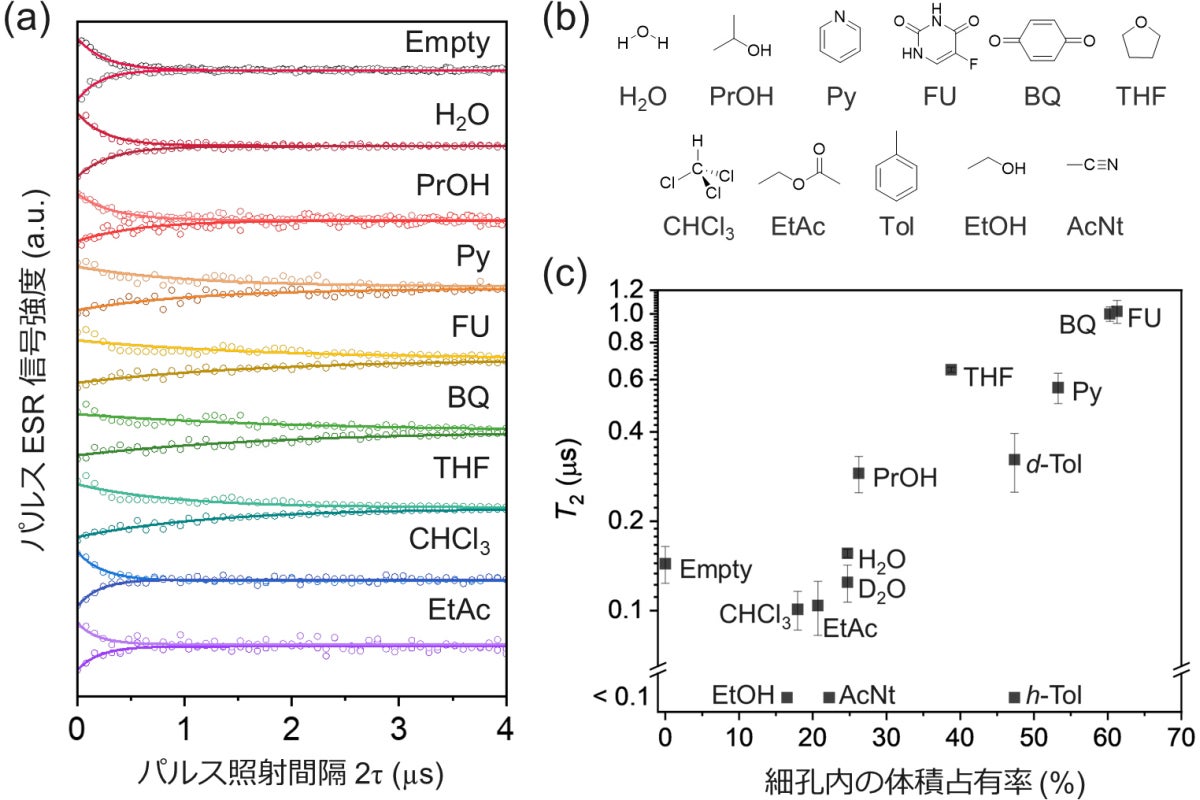

(a)各ゲストが導入された際のT2測定結果。MOF中量子ビット以外の分子が存在しない空の状態(Empty)に比べ、ゲストの導入によってT2が長くなる挙動が見られたという。(b)今回の研究で、MOF中に導入されたゲスト分子の構造。(c)各ゲスト分子が導入された際のMOF細孔内の体積占有率に対するT2のプロット。占有率が高いほど、T2が長くなる傾向が見られたとした(出所:九大プレスリリースPDF)

MOF中にさまざまなゲストが導入され、その量子重ね合わせ状態の保持時間(T2)が、パルス電子スピン共鳴(ESR)により測定された。すると、導入するゲストごとに異なったT2が得られたとする。通常、ゲストが導入されると、量子ビット周辺の環境にゲスト由来のノイズが生じるため、T2は短くなる傾向が見られるという。それに対して今回の報告では、複数のゲストにおいてT2がゲスト導入前と比べて長くなる挙動が見られたとする。特に、一部のゲストでは1マイクロ秒程度と、室温では非常に長いT2が得られたとした。

この挙動について解明するため、ゲスト分子がMOF細孔内部で占有している体積の割合が調べられた結果、体積占有率が高いものほどT2が長くなっていることが判明。分子動力学計算を用いた量子ビットの運動シミュレーション結果から、体積占有率が高い状況では量子ビットの運動が抑えられており、その結果、量子的重ね合わせ状態を失わせる運動が抑制され、T2が増加したことが示唆されたという。

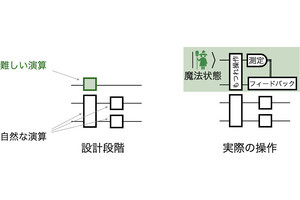

-

通常の電子スピンを用いた分子量子ビットと光励起三重項量子ビットの比較。通常の電子スピンを用いた量子ビットは全体の0.1%程度のスピンしか利用できないのに対し、三重項電子スピンを用いる場合は70~80%程度と多くのスピンが利用可能で、信号強度の増強が期待できる(出所:九大プレスリリースPDF)

今回の研究により、量子ビットの運動性の制御が室温での量子センシングにおける重要な要素であることが解明された。また、量子重ね合わせ状態を長時間維持することは量子センシングのみならず、量子技術全体として重要であり、今回得られた知見は分子性量子ビットを用いた量子技術において大きな一歩になることが考えられるとする。今後は、さまざまなMOFと三重項量子ビットを組み合わせた系を複数並べ、その応答を基に化学物質を認識するといったケミカル量子センシングの実現が期待されるとしている。