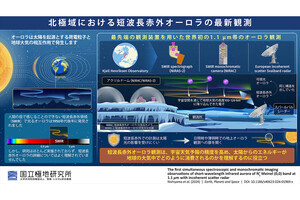

電気通信大学(電通大)、国立極地研究所(極地研)、京都大学(京大)の3者は6月22日、ノルウェー・スバールバル諸島に設置されている複数の「全天型オーロラ撮像装置」と、極軌道を周回する米国防省の気象衛星「DMSP」に搭載された紫外線撮像装置によって、北極域を覆うほどの巨大サイズのオーロラを地上と宇宙から初めて同時観測することに成功したことを発表した。

併せて、同オーロラは太陽風が1日以上にわたって消失するという非常に珍しい現象が起きていた時間帯に、太陽から地球の極域に「電子の雨」(ポーラーレイン)が豪雨のように降り注ぐことによって生成されたものであることを突き止めたという。

同成果は、電通大 情報・ネットワーク工学専攻/宇宙・電磁環境研究センターの細川敬祐教授、同・津田卓雄准教授、極地研の片岡龍峰准教授、同・小川泰信教授(極地研 先端的レーダー研究推進センター 兼任)、京大大学院 理学研究科の田口聡教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

-

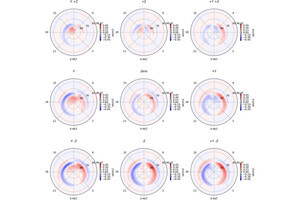

DMSP衛星に搭載された紫外線撮像装置によって得られた北極域のオーロラの広域分布。22年12月25日の世界時4時53分から翌日の世界時11時30分までの24枚の連続画像。画像の中央が磁気的な北極点、上側が太陽方向。磁気的な極を取り囲む約数千km四方の領域(極冠域)が、明るいオーロラによって覆われていることがわかる(出所:電通大Webサイト)

2022年12月25日に、丸1日以上にわたって太陽風の密度が極端に低下してしまうという(太陽風がほぼやんだ状態)、特別な現象が発生した。同様の現象は1999年5月に観測されて以来で、数十年に1度しか起こらない非常に稀な現象と考えられている。

オーロラは通常、太陽風が強まった時に地球近傍の宇宙空間(磁気圏)から大気へと電子が降り込むことで発生する。しかし、太陽風の消失時にオーロラは発生し得るのか、発生するとしたらそのどのようなメカニズムなのかといったことへの理解は不十分だったという。そこで研究チームは今回、全天型オーロラ撮像装置と、DMSP衛星の紫外線撮像装置を組み合わせ、太陽風が消失していた時間帯の極地方の状況を調べることにしたとする。

分析の結果、数千km四方程度の広がりを持つ極冠域(局に近い高緯度地域)を完全に覆い尽くすほど巨大で、地上からも肉眼で見えるほど明るいオーロラが発生していたことが明らかにされた。通常なら極冠域において、このように明るいオーロラが観測されることはないことから、太陽風の消失という特殊な状況下において、通常とは異なるメカニズムによって生み出されたことが示唆された。

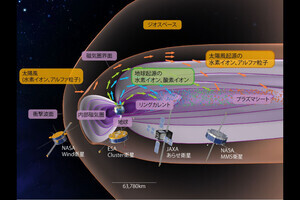

太陽の磁場はある特別な向きになると地磁気とつながり、およそ1億5000万kmも離れた太陽と地球が磁力線によって結ばれる。このような条件下では、太陽表面の「コロナホール」から、磁場に沿って宇宙空間に放出される「ストラール電子」(太陽起源の電子群)が、そのつながった磁力線に沿って地球の大気へと直接導かれ、北極と南極の両極地方に雨のように降り注ぐ(ポーラーレイン)。

-

太陽表面のコロナホールから放出されたストラール電子が、磁力線を伝って地球の北極域に到達し、電子の雨を降らせている様子のイメージ。大量に降下するポーラーレインによって、北極域の広い領域を覆い尽くすように明るいオーロラが発生している(出所:共同プレスリリースPDF)

2022年12月25日は、太陽の磁場と地磁気がつながりあう条件が満たされていることが判明。太陽を放出されたストラール電子は、太陽と地球を結ぶ磁力線を伝いながら数日かけて地球に到達し、北極地方に豪雨のように降り注いだことが考えられるという。

また、太陽風の消失により電磁気的な力によって進路を乱されることがなかったことから、通常よりも遙かに大量のストラール電子が北極に到達できたことが推測された。これによって、通常よりも遙かに規模が大きく、極端に明るいポーラーレインオーロラが北極域を覆うように発生していたと考えられ、太陽風の消失は、同オーロラの発生に必須の条件であることも突き止められた。

今回の研究により、ポーラーレインオーロラの生成メカニズムや発生条件、その複雑な空間構造などが明らかにされた。特に、その内部には、マッシュルームのような形をしたうねりや、波打ちのような複雑な構造が存在し、秒速200m程度の速度で反太陽方向(太陽から遠ざかる方向)にダイナミックに移動していることが示されたという。この特徴的な模様や運動特性は、ストラール電子の源である太陽表面の構造をスクリーンのように映し出している可能性があるとする。また、ポーラーレインオーロラの運動は、ストラール電子の伝搬経路そのものが太陽風と共に反太陽方向に移動していることが示されているとした。

-

電子の雨に伴って発生したポーラーレインオーロラが最も明るくなった時間帯に得られた地上からのオーロラ撮像データ。557.7ナノメートルの緑色の発光を観測するカメラによって得られたデータが示されている。オーロラの形態に特徴的な模様(マッシュルームのような形や波打ち構造)が見られることがわかる(出所:共同プレスリリースPDF)

現在、極地研を中心にした国際協力において、南極大陸の上空を埋め尽くすほどの広大な視野を持つ高感度な全天オーロラカメラのネットワーク観測計画が進められている。ポーラーレインオーロラは希少とはいえ、今後も観測できる可能性があり、地上から高い時空間分解能で観測することは、この不思議なオーロラの全体像を明らかにすることにつながり、また太陽表面のプラズマに関する新たな知見を得たり、太陽表面や惑星間空間を可視化したりすることにもつながる可能性があるとしている。