精密観測に向けて重要な「干渉SAR」の精度向上

合成開口レーダによる精密な観測として需要が高まっている、「干渉SAR」の精度向上にも意味がある。干渉SARとは、2時期の観測画像を重ねて、電波のずれから地面の沈下・隆起・横ずれといった地表の変化をcmオーダーで精密にとらえる解析の手法だ。その実現には、衛星の通過した軌道が精密にそろった観測データが必要になるため、過去の蓄積が多いほど、組み合わせは作りやすくなる。

「干渉SARは過去からの画像を蓄積して観測すると高精度化することができ、年20回の観測データがあればmmオーダーの変化を1年以内に捉えられるようになる。応用として火山の山体の変化をとらえるなど、火山活動の観測が可能になり、地上の観測網が発達していない火山でも干渉SARでモニタリングできる」と話す有川PMは鹿児島県出身で、年に200回以上も活動がある桜島を見て育ったという。桜島は地上の観測網が非常に発達しているが、日本にはそうでない火山も多い。ALOS-4のデータが火山観測にさらに力を発揮するようになれば、予測の難しい急な噴火に備えることができるかもしれない。

災害予見や環境利用ビジネスにも貢献できる可能性も

また災害が発生した後に限らず、起きる前の備えにALOS-4が役立つ可能性もある。「台風下の海上風の観測に期待している。気象庁の気象研究所と共同で研究を進めており、台風の進路予測に役立つ可能性がある」とのこと。一般的にSARの電波は水面では衛星と異なる方向に反射するため、画像では海は暗く映る。だが波が立っている場所は一定の電波が衛星方向に反射され、やや白っぽく見える。その観測結果と、雲を透過して悪天候でも観測できるSARの特徴を合わせて利用すれば、“台風の雲の下の海上の様子”という、航空機や光学衛星では撮影することができない観測画像が得られる。波の画像から海上の風を推定することができ、新たな気象データが得られるというわけだ。防災だけでなく、洋上風力発電の適地選定にも利用できることから、ビジネスに応用可能なデータも得られると言える。

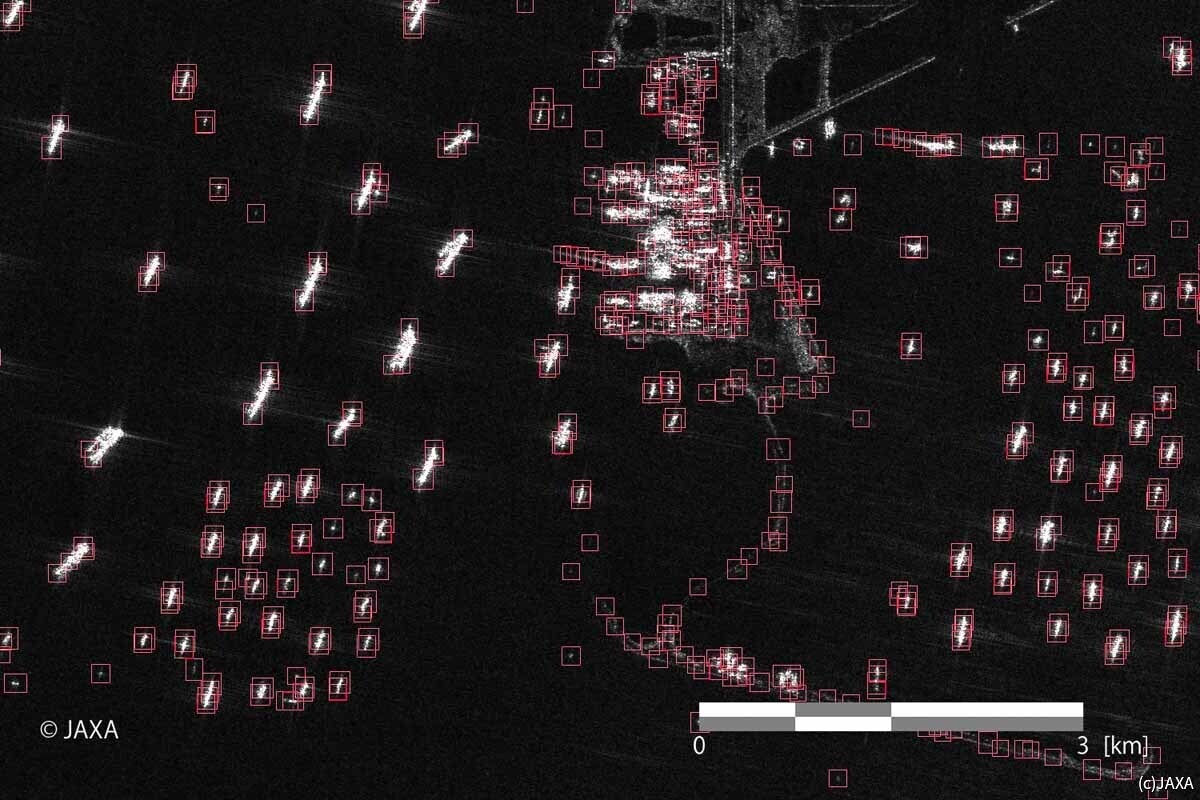

海の安全といえば、ALOS-4はAIS(船舶自動識別装置)の受信アンテナを備えていることも特徴だ。AISとは、国際航海に従事する旅客船または300t以上の船舶に設置が義務付けられている装置で、船の種類や目的地、位置や速度などを電波で周囲に知らせるものだ。沿岸では陸上のアンテナでこの情報を受信できるが、外洋では衛星搭載の受信アンテナが頼りになる。ALOS、ALOS-2と搭載されてきたアンテナを強化した「SPAISE3」は、「船舶が混雑している領域でももれなく受信できる」性能で海上航行の安全にも寄与する。暗い海上でひときわ明るく映る船舶は、SARの観測が得意とするところであり、SAR画像に映った船舶とAISのデータを突き合わせ、信号発信の義務を満たしていない船舶を見つけ出すことも、衛星に期待される応用のひとつだ。

期待が高まるALOS-4で衛星データ活用のすそ野は広がるか

研修会場では、プログラム後半に衛星データ、特にSAR衛星の機能を活かして応用を創出するワークショップが行われた。桜島の地上観測が充実していることを活かして、火山を観測するSARの能力を地上のデータと突き合わせて検証し高精度化するといった案が出され、ALOS-4の利用を待ちわびる人々の期待が高まっていることが伺えた。

講演の後、有川PMは「SNSやニュースの情報を元にタスキングする衛星システムが私の夢なんです」と語った。タスキングとは、衛星への撮像指示のこと。これまでは、災害発生といった事態が起きてから、あるいは起きることが確実と見られる場合に衛星利用が決定する。撮像要求は、基本的な衛星の撮像時刻(ALOS-2であれば12時と24時、ALOS-4も同様)の3時間半前までに行うこととなっている。これをさらに自動化し、SNS上で人々が「なにか起きている」と声を上げ始めたことをいち早く察知し、自動でタスキングができて衛星はセンサーをそちらへ向けている――そんなことができれば、インシデントからほとんどタイムラグなく観測データが得られるようになるだろう。

「なにか」は災害とは限らない。社会的な人々の活動かもしれないし、壮大な自然現象かもしれない。衛星がとらえた豊かなデータを元に、そのできごとは人の記憶に残るものになるはずだ。そうした社会を目指して、衛星データ活用を“自分ごと”にするための研修会だった。