名古屋大学(名大)と東京大学(東大)は5月21日、花の中を生きたまま観察できる新たな顕微鏡法を開発し、雄しべの花粉からの「花粉管」が雌しべの「胚珠」に効率良く1対1で引き寄せられ、次々に受精する様子をはっきりと捉えることができたと共同で発表した。

同成果は、名大 トランスフォーマティブ生命分子研究所の水多陽子助教、同・大学大学院 理学研究科の榊原大吾大学院生(研究当時)、同・永原史織研究員(研究当時)、同・金城行真大学院生(研究当時)、同・長江拓也大学院生(研究当時)、同・栗原大輔特任准教授、東大大学院 理学系研究科の東山哲也教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、分子/細胞/発生の生物学に関する全般を扱う学術誌「EMBO reports」に掲載された。

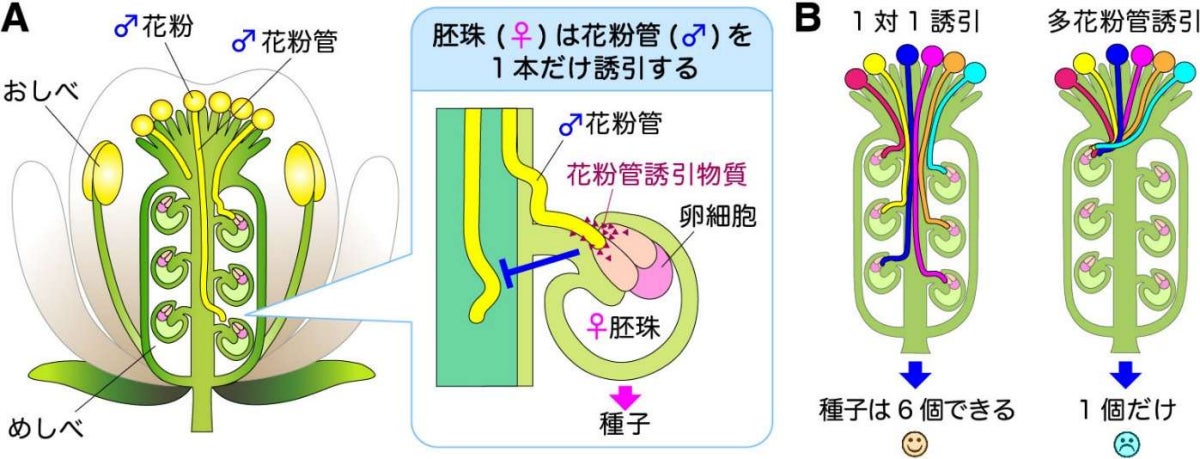

花は被子植物にとって、種子を作るための生殖器官で、雄しべの花粉の中には精細胞があり、花が咲いて花粉が雌しべに受粉すると花粉管が雌しべの中を伸長していき、雌しべ内の胚珠にたどり着いて精細胞を送り届け受精となり、種子が作られる。

花粉管は、胚珠が分泌する誘引物質で引き寄せられるが、1つの雌しべの中に複数の胚珠と花粉管がある場合、なぜか1つの胚珠は1本の花粉管だけを誘引する。1つの胚珠は1つの花粉管としか結びつけないため、余分な花粉管は他の胚珠へと向かわせる仕組みになっているのだ。しかし、それがどのような仕組みによるものなのかは解明されていなかったという。そこで研究チームは今回、花の内部を生きたまま観察する新しい顕微観察法を開発することにしたとする。

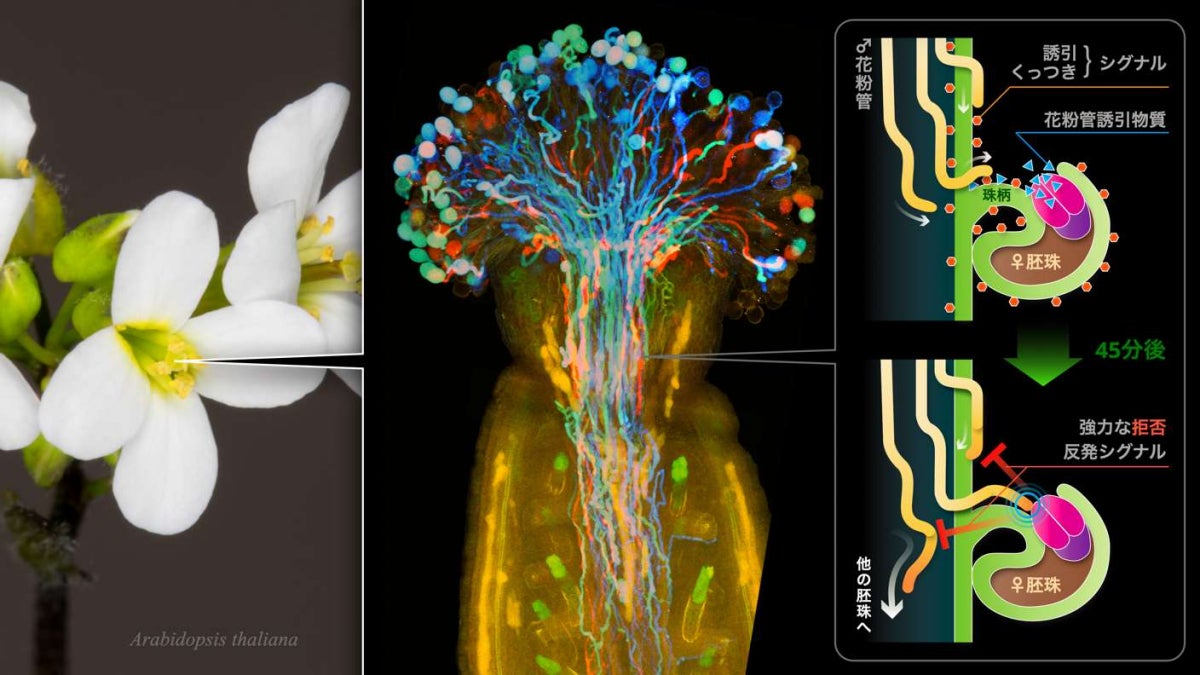

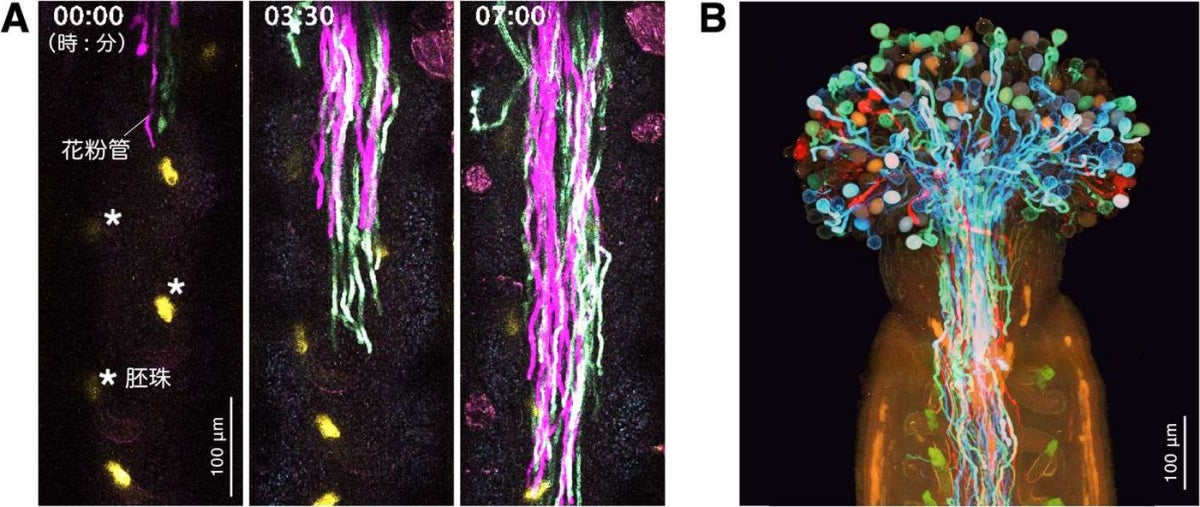

今回の研究では、「二光子励起顕微鏡」が用いられ、花の内部を生きたまま観察する新たな観察手法が実現された。そして、モデル植物の「シロイヌナズナ」の雌しべを観察する「SIngle-Locule法」を確立することで、生きた雌しべの中で、多数の花粉管が伸長し、次々に胚珠へと誘引される様子が初めて捉えられた。さらに、雌しべをホルマリン固定し、植物透明化試薬を用いることで、雌しべ内部の三次元情報を得ることも可能になったという。これらにより、胚珠も花粉管も複数ある中で、どのように1対1で受精するのかを実際に生きたまま、または固定化して時空間情報と共に詳細に解析することが可能になったとした。

観察の結果、胚珠に誘引される花粉管には、いくつか特徴があることも判明したという。花粉管が少ない時は雌しべ中央部の胚珠に、花粉管が多い時は雌しべ上部の胚珠に誘引されていたことから、どの胚珠に誘引されるのかは花粉管の数、そして胚珠の熟成度に依存することが突き止められたとした。

また花粉管が誘引されるには、胚珠の近くにいることが重要なことも分かったという。つまり、胚珠の花粉勧誘員シグナルが届く範囲は限られているが、数が多いとその範囲に入る花粉管が増えるため、雌しべ上部の胚珠への誘引が増加することが考えられるとする。

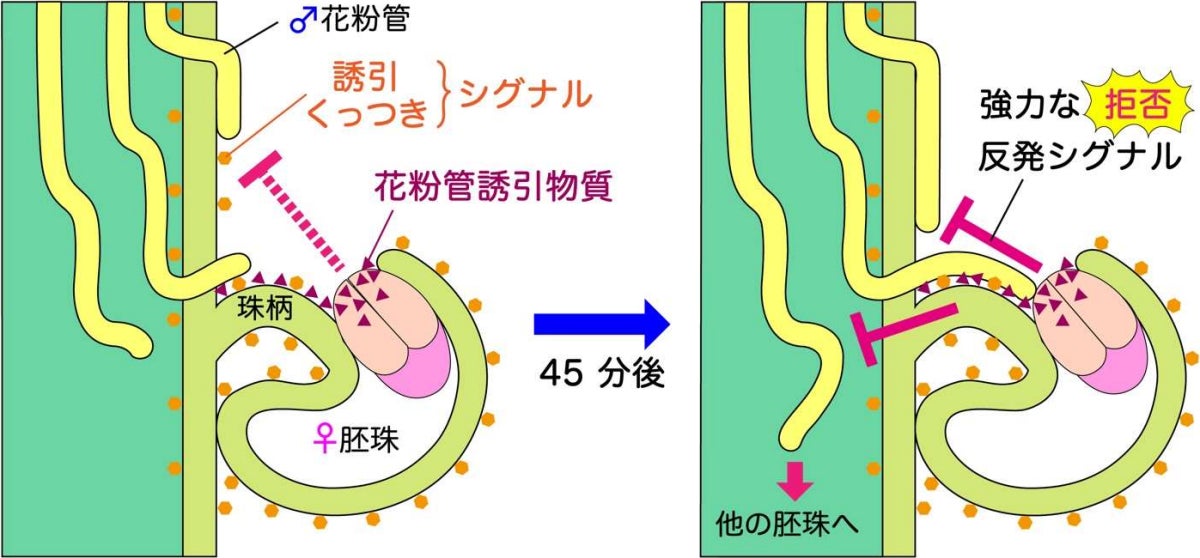

さらに、変異体を用いた解析からは、花粉管誘引シグナルは胚珠の外珠皮に由来することも確認されたほか、誘引だけでなく、花粉管誘引シグナルは母体組織表面に沿って伸長することを促す「花粉管くっつきシグナル」であることも明らかにされた。このシグナルは、これまでわかっていたよりもさらに遠くまで届くことが示唆されたという。

続けて解析が進められ、1対1誘引は、これまでわかっていた時期よりも前から始まっていることが示唆されたとする。花粉管は、母体組織の「珠柄」と胚珠をつなぐ茎のような組織の表面を伸長して胚珠へと向かうが、1本目の花粉管が胚珠へと誘引され、珠柄を登り始めた時点で、2本目を誘引しないようにする仕組みが備わっていることが判明したという。1本目が登り初めて45分後にさらに強い仕組みが発動し、2本目の花粉管が協力に拒否されることもわかったとする。また、余分な花粉管を拒否する「反発シグナル」と思われる現象も、生きたまま観察できたという。これらの余分な花粉勧誘員を防ぐ仕組みは、母体組織と胚珠の細胞の両方に由来することが示唆されたとした。このように、花粉管の誘引と拒否は、雌しべと雄しべの両方の組織によって、胚珠と花粉管が1対1になるよう精密に制御されていたのである。

今回の研究成果により、被子植物は、さまざまなストレスのある環境の中で、時空間的に花粉管の挙動を精密に制御することで、限られた条件下で確実に受精を成功させ、効率的に種子を作る仕組みを進化させてきたことが考えられるという。今後、今回明らかにされた各種シグナルの分子実態を解明することで、被子植物における1対1誘引の仕組みの理解が進むことが期待されるとした。また、種子をより多く効率的に作る仕組みを解明することで、農業育種分野や環境分野における応用が進むことも期待されるとしている。