東京理科大学(理科大)は5月16日、バニラの香りの主成分である化合物の「バニリン」について、農産廃棄物(植物)由来の「フェルラ酸」から1段階で「バニリン」を生成できる酵素の開発に成功したことを発表した。

同成果は、理科大 創域理工学部 生命生物科学科の古屋俊樹教授、同・大学大学院 創域理工学研究科 生命生物科学専攻の藤巻静香大学院生(研究当時)、同・坂本紗津記大学院生(研究当時)らの研究チームによるもの。詳細は、基礎から応用まで微生物学に関する全般を扱う学術誌「Applied and Environmental Microbiology」に掲載された。

「バニリン」は、食品や化粧品などに利用することから、化学合成のものよりもラン科のバニラ属植物の種子鞘から得られるナチュラルなものが望まれていたが、もともと種子鞘のにおける含有量が少ない上に、栽培に適した土地も気候により限定され、なおかつ収穫量も天候に左右されることから、しばしば価格高騰が問題となっていたという。そのため、植物由来の原料から微生物や酵素などを利用して、同化合物を生産する新たな手法の開発が望まれていたとのこと。

そうした背景の下、研究チームはこれまで酵素を利用したバニリンの生産手法の開発を試みてきた。その試行錯誤の中で、これまでに報告されたことのないチャレンジングな研究内容ではあるものの、化合物の「イソオイゲノール」を変換する酵素タンパク質「Ado」を遺伝子工学的に分子進化させることで、フェルラ酸からバニリンを生成する酵素を創製できるのではないかという着想に至り、今回の研究ではそれを実行することにしたという。

-

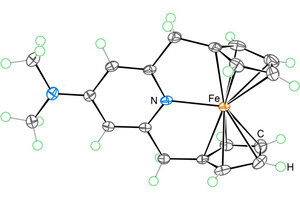

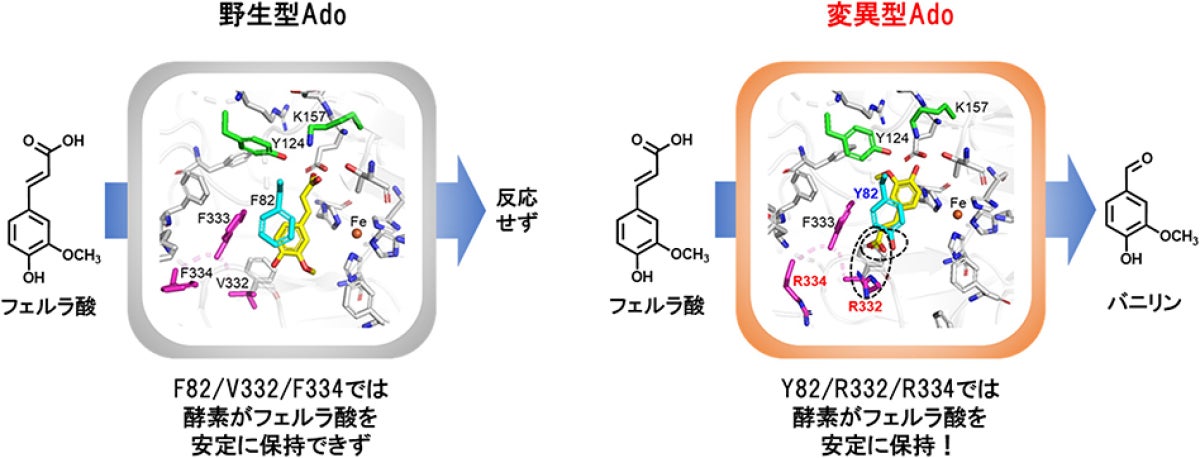

分子進化によるフェルラ酸からバニリンを生成する酵素の開発。野生型Adoを分子進化させ、3つのアミノ酸残基を変える(F82/V332/F334→Y82/R332/R334)だけで、フェルラ酸に対して変換活性を示す変異型Adoが創製された。Feは活性中心の鉄、黄色の構造は基質のフェルラ酸、それ以外の構造は酵素中のアミノ酸残基が示されている。(右)破線の丸は、変異導入により形成された酵素とフェルラ酸の相互作用が示され、これにより酵素がフェルラ酸を安定に保持できるようになったという(出所:理科大Webサイト)

Adoは、活性中心に鉄を有する、カロテノイド酸化開裂酵素ファミリーに属する酵素。同酵素は、イソオイゲノールの炭素-炭素(C-C)結合を酸素原子(酸素分子由来)の付加により切断する活性を有しているが、フェルラ酸に対しては変換活性をまったく示さない。しかし、この酵素をフェルラ酸とも反応するように分子進化をさせることができれば、そのC-C結合が酸化的に切断されてバニリンを生成するようになることが反応式から予想されていたとする。つまり、フェルラ酸から1段階でバニリンを生成できるようになることが考えられたのである。

Adoの立体構造がモデリングにより解析されたところ、アミノ酸配列で82番目のフェニルアラニン(F82)と、332~334番目のバリン(V332)、フェニルアラニン(F333)、フェニルアラニン(F334)が基質との相互作用に重要な役割を担っていることが予想されたとする。そこで、遺伝子工学的手法を用いて、それらのアミノ酸を段階的に種々のアミノ酸と入れ替え、フェルラ酸に対する変換活性の評価が行われた。その結果、F82がチロシンYに、V332とF334がともにアルギニンRに入れ替わった変異体「Y82/R332/R334」において、フェルラ酸に対する変換活性が付与されていることが発見されたという。

3つのアミノ酸残基を変えるだけでフェルラ酸に対する変換活性を付与できた理由が解析されたところ、変異体Y82/R332/R334では、酵素とフェルラ酸の相互作用が新たに形成されていることが判明。つまり、変異導入により形成された相互作用を通して酵素がフェルラ酸を安定に保持できるようになり、その結果、フェルラ酸とよく反応するようになったことが明らかとなったのである。

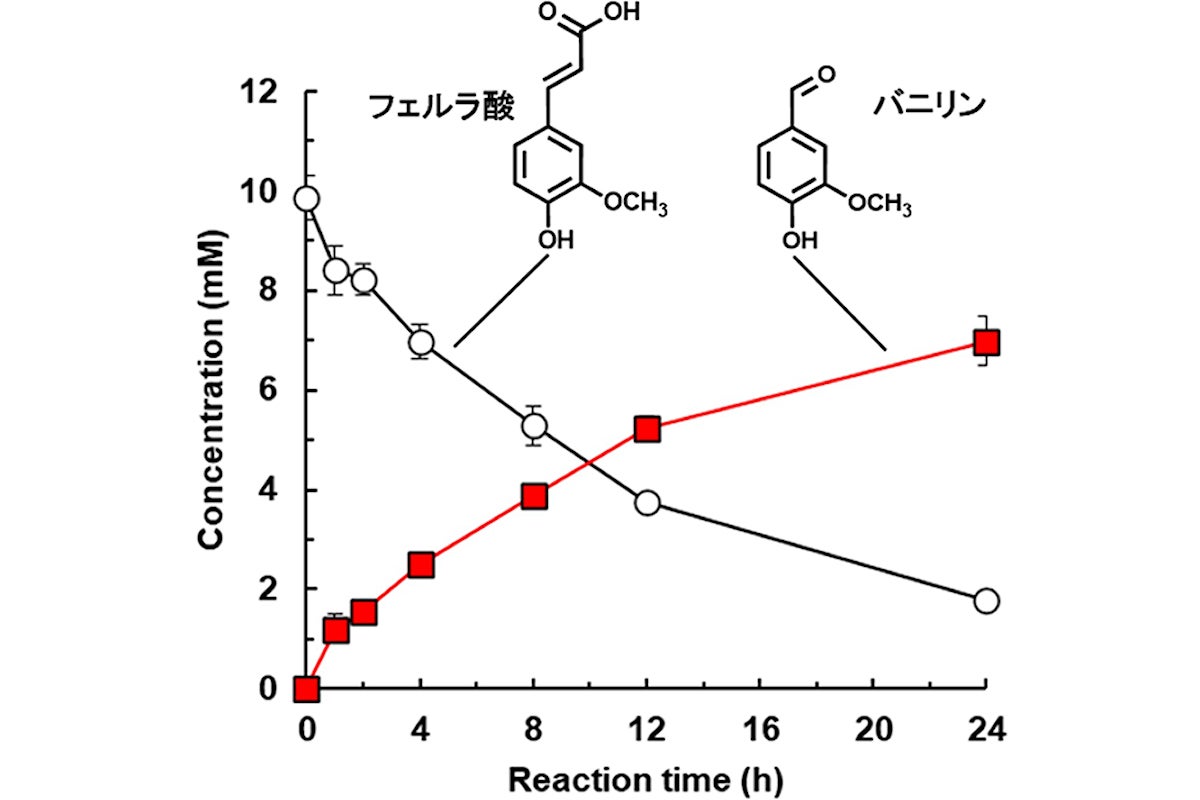

開発された酵素はフェルラ酸に対して実際に高い変換活性を示し、反応液リッター当たりに対してグラムスケールでバニリンを生産可能なことが確かめられた(24時間の反応で1.1g/L)。また、有機化合物に酸素を付加する酸化酵素の多くは、「NAD(P)H」などの高価な「補酵素」(酵素の働きを補助する低分子量の有機化合物)を反応に必要とするが、今回の酵素はそれを必要としないという。そのため、酵素とフェルラ酸、空気(酸素分子)を常温で混ぜるだけでバニリンを生産可能とした。

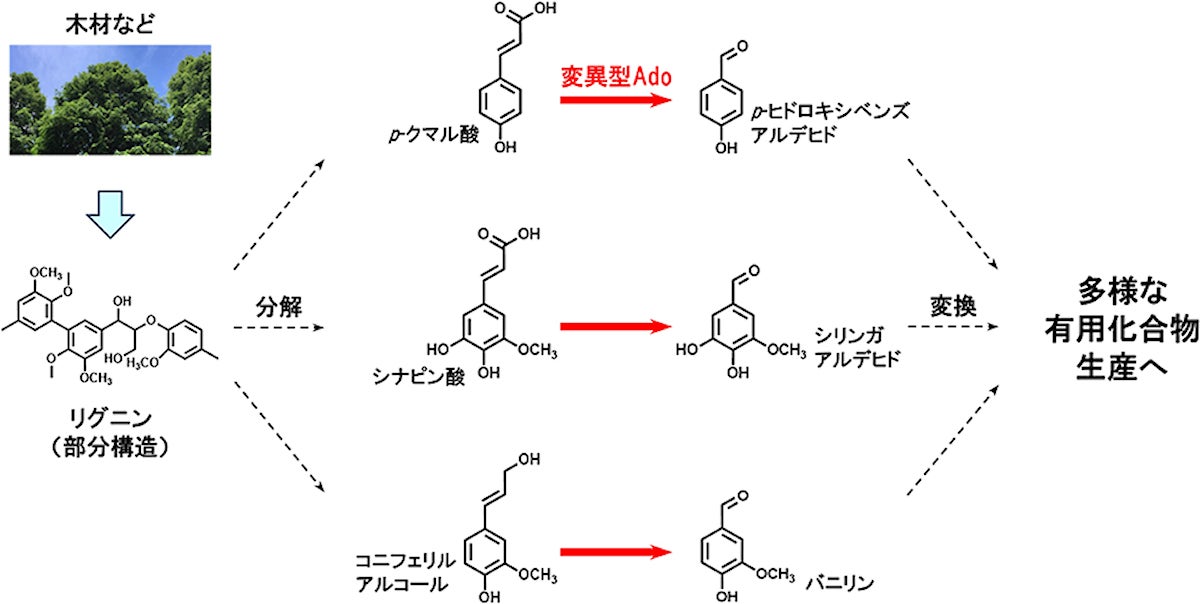

さらに、変異体Y82/R332/R334はフェルラ酸だけでなく、「p-クマル酸」や「シナピン酸」に対する変換活性を有することも明らかにされた。これらは、再生可能資源である「リグニン」(植物の細胞壁に含まれる天然高分子)の分解により得られる化合物であり、開発された酵素はリグニンの有効利用にも役立つことが期待されるとしている。